EC2の運用コストを削減!ECSへの移行で実現する運用効率化と注意点

皆さんは「EC2インスタンスの運用管理、正直ちょっと面倒だな…」と感じたことはありませんか? OSのアップデート、セキュリティパッチの適用、サーバーリソースの監視…などなど、やることは盛りだくさんですよね。

そこで今回は、そんな悩みを解決する手段として、EC2からECS(Elastic Container Service)への移行について解説していきます。ECSは、コンテナ化されたアプリケーションをAWS上で実行・管理するためのサービスです。従来のEC2運用で課題となっていたOS管理の手間やコスト削減、スケーラビリティの向上といったメリットを享受できます。

この記事では、EC2からECSへの移行を検討している方に向けて、ECSの基礎知識から移行のメリット・注意点、さらに具体的な移行手順まで、わかりやすく解説していきます。

EC2運用の課題

まずは、従来のEC2運用における課題を改めて確認してみましょう。

OSやミドルウェアの管理負荷が高い

EC2インスタンスを利用する場合、OSやミドルウェアのインストール、アップデート、セキュリティパッチの適用など、運用管理に多くの手間と時間がかかります。これは、システムの安定稼働を維持するために非常に重要な作業ですが、開発の速度を重視したい場合などには、大きな負担となることがあります。

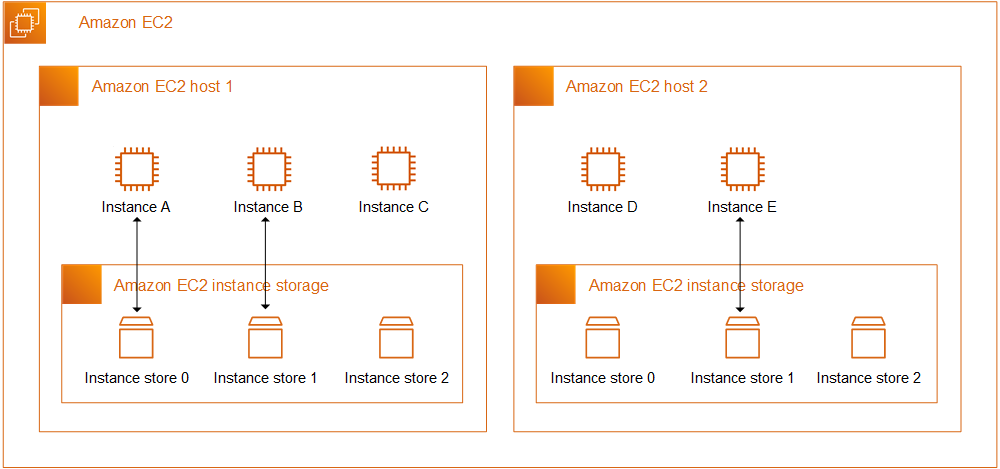

リソースの無駄が発生しやすい

EC2インスタンスは、事前に必要なリソース規模を予測してインスタンスタイプを選択する必要があります。しかし、実際のアクセス状況に合わせてリソースを柔軟に調整することは難しく、予測が外れてしまうと、リソースが無駄に消費されたり、逆にリソース不足に陥ったりすることがあります。

スケーリングに時間がかかる

アクセス集中などでリソースが不足した場合、新たにEC2インスタンスを起動して負荷分散する必要があります。しかし、インスタンスの起動やアプリケーションのデプロイには時間がかかるため、急激なアクセス増加に迅速に対応することが難しい場合があります。

ECSとは?

それでは、これらの課題を解決するECSについて詳しく見ていきましょう。

ECS(Elastic Container Service)は、AWSが提供するフルマネージドのコンテナオーケストレーションサービスです。Dockerコンテナに対応しており、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、管理、スケーリングを容易に行うことができます。

ECSの主な構成要素

ECSは、主に以下の3つの構成要素から成り立っています。

- コンテナイメージ: アプリケーションの実行に必要なコード、ライブラリ、依存関係などをパッケージ化したものです。Dockerイメージとして作成し、ECR(Elastic Container Registry)などのコンテナレジストリに保存します。

- タスク定義: コンテナイメージや起動するコンテナの数、リソース設定などを定義したものです。ECSは、タスク定義に基づいてコンテナを起動・管理します。

- クラスタ: ECSを動作させるための論理的な実行環境です。EC2インスタンスやFargateなど、コンテナを実行するためのリソースが含まれます。

ECSのメリット

EC2からECSに移行することで、以下のようなメリットがあります。

OSやミドルウェアの管理から解放される

ECSでは、AWSが提供する最適化済みのAMI(Amazon Machine Image)を利用するため、OSやミドルウェアの管理をAWSに任せることができます。これにより、運用管理の負担を大幅に軽減し、開発に集中することができます。

リソースの効率的な利用が可能

ECSでは、コンテナ単位でリソースを割り当てることができるため、必要なリソース量を最小限に抑えることができます。また、オートスケーリング機能を利用することで、アクセス状況に合わせて自動的にコンテナ数を調整できるため、リソースの無駄を削減することができます。

スケーラビリティと可用性の向上

ECSでは、コンテナを複数のアベイラビリティゾーンに分散して配置することができます。また、オートスケーリング機能を利用することで、アクセス集中時にも自動的にスケールアウトして対応できるため、システムの可用性を向上させることができます。

ECSへの移行を検討すべきケース

EC2からECSへの移行は、以下のようなケースで特に有効です。

- 新規でWebアプリケーションやAPIを構築する場合: 最初からコンテナベースで設計・開発することで、ECSのメリットを最大限に享受できます。

- 既存のEC2インスタンスで稼働しているアプリケーションをモダナイズする場合: コンテナ化とECSへの移行により、運用効率の向上、コスト削減、スケーラビリティの向上が見込めます。

- マイクロサービスアーキテクチャを採用する場合: ECSは、コンテナベースのマイクロサービスに最適なプラットフォームであり、サービスごとに独立してデプロイ、スケーリング、運用することができます。

ECSへの移行手順の概要

ECSへの移行は、大きく以下の手順で行います。

- アプリケーションのコンテナ化: 既存のアプリケーションをDockerイメージとしてコンテナ化します。

- ECSクラスタの作成: ECSを動作させるためのクラスタを作成します。

- タスク定義の作成: コンテナイメージやリソース設定などを定義したタスク定義を作成します。

- サービスの作成: タスク定義に基づいて、サービスを作成します。

- 動作確認: ECS上でアプリケーションが問題なく動作することを確認します。

ECS移行時の注意点

ECSへの移行をスムーズに進めるためには、以下の点に注意する必要があります。

アプリケーションのコンテナ化

既存のアプリケーションをコンテナ化する場合、アプリケーションのアーキテクチャや依存関係などを考慮する必要があります。必要に応じて、アプリケーションの改修が必要になる場合もあります。

ネットワーク設定

ECSクラスタと既存のネットワーク環境との接続設定を適切に行う必要があります。VPC、サブネット、セキュリティグループなどを適切に設定する必要があります。

データベース接続

アプリケーションがデータベースを利用する場合、ECSクラスタからデータベースへの接続設定を行う必要があります。データベースのホスト名、ポート番号、接続情報などを適切に設定する必要があります。

ログ出力

アプリケーションのログ出力先を適切に設定する必要があります。CloudWatch Logsなどのログ管理サービスを利用することで、ログの収集、分析、監視を効率的に行うことができます。

モニタリング

ECSクラスタやアプリケーションの状態を監視するための仕組みを構築する必要があります。CloudWatchなどの監視サービスを利用することで、CPU使用率、メモリ使用量、ネットワークトラフィックなどのメトリクスを監視することができます。

まとめ

今回は、EC2からECSへの移行について解説しました。ECSを利用することで、OSやミドルウェアの管理から解放され、リソースの効率的な利用、スケーラビリティと可用性の向上といったメリットを享受できます。

ECSへの移行を検討する際は、アプリケーションのコンテナ化やネットワーク設定など、いくつか注意すべき点があります。しかし、これらの点を適切に対処することで、EC2環境よりも効率的でスケーラブルなシステムを構築することができます。ぜひ、ECSの導入を検討してみてください。

スモールスタート開発支援、サーバーレス・NoSQLのことなら

ラーゲイトまでご相談ください

低コスト、サーバーレスの

モダナイズ開発をご検討なら

下請け対応可能

Sler企業様からの依頼も歓迎