AI開発支援ツールの現在地とKiroの登場背景

エンタープライズ開発における生成AIの課題

2025年現在、GitHub Copilot、Amazon CodeWhisperer、Cursor AIなど、さまざまなAI開発支援ツールが登場し、開発現場に浸透しています。これらのツールは確かに個々の開発者の生産性を向上させていますが、エンタープライズ開発の観点から見ると、いくつかの根本的な課題が浮き彫りになってきました。

まず最大の課題は、「コードの生成」と「ソフトウェアエンジニアリング」のギャップです。既存のAIツールの多くは、開発者が書こうとしているコードの次の行を予測したり、関数の実装を提案したりすることに特化しています。しかし実際のソフトウェア開発では、要件定義、設計、実装、テスト、ドキュメンテーションという一連のプロセスが重要であり、単にコードを書くだけでは不十分です。

次に、生成されたコードの品質管理とガバナンスの問題があります。AIが生成したコードは一見動作するように見えても、組織の「コーディング規約」や「セキュリティポリシー」、「アーキテクチャ原則」に準拠していないケースが多々あります。レビューの負荷が増大し、技術的負債が蓄積されるリスクも無視できません。

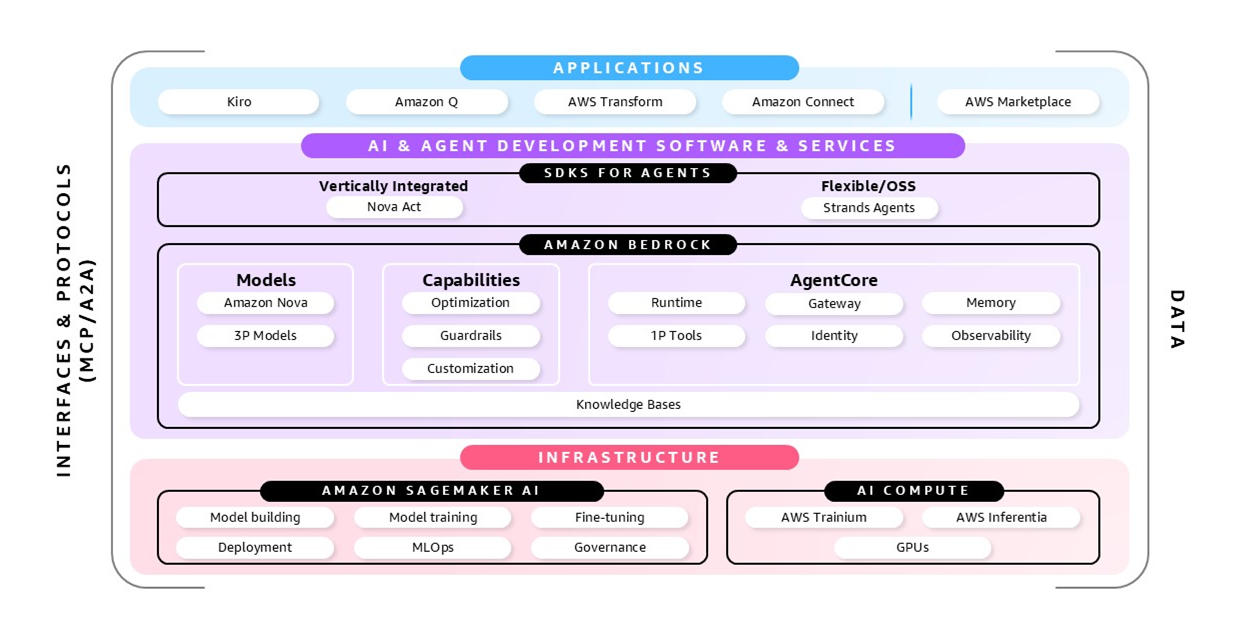

AWSのエージェント戦略とKiroの位置づけ

AWSは「プロダクションレディなAIエージェント」の実現に向けた包括的な戦略を発表しており、Kiroはその戦略の中核を担うソリューションとして位置づけられています。AgentCore、Amazon Bedrock、Model Context Protocol(MCP)といったAWSのエージェント関連技術と連携し、単なるコード生成を超えた「エージェント型の開発環境」を実現しています。

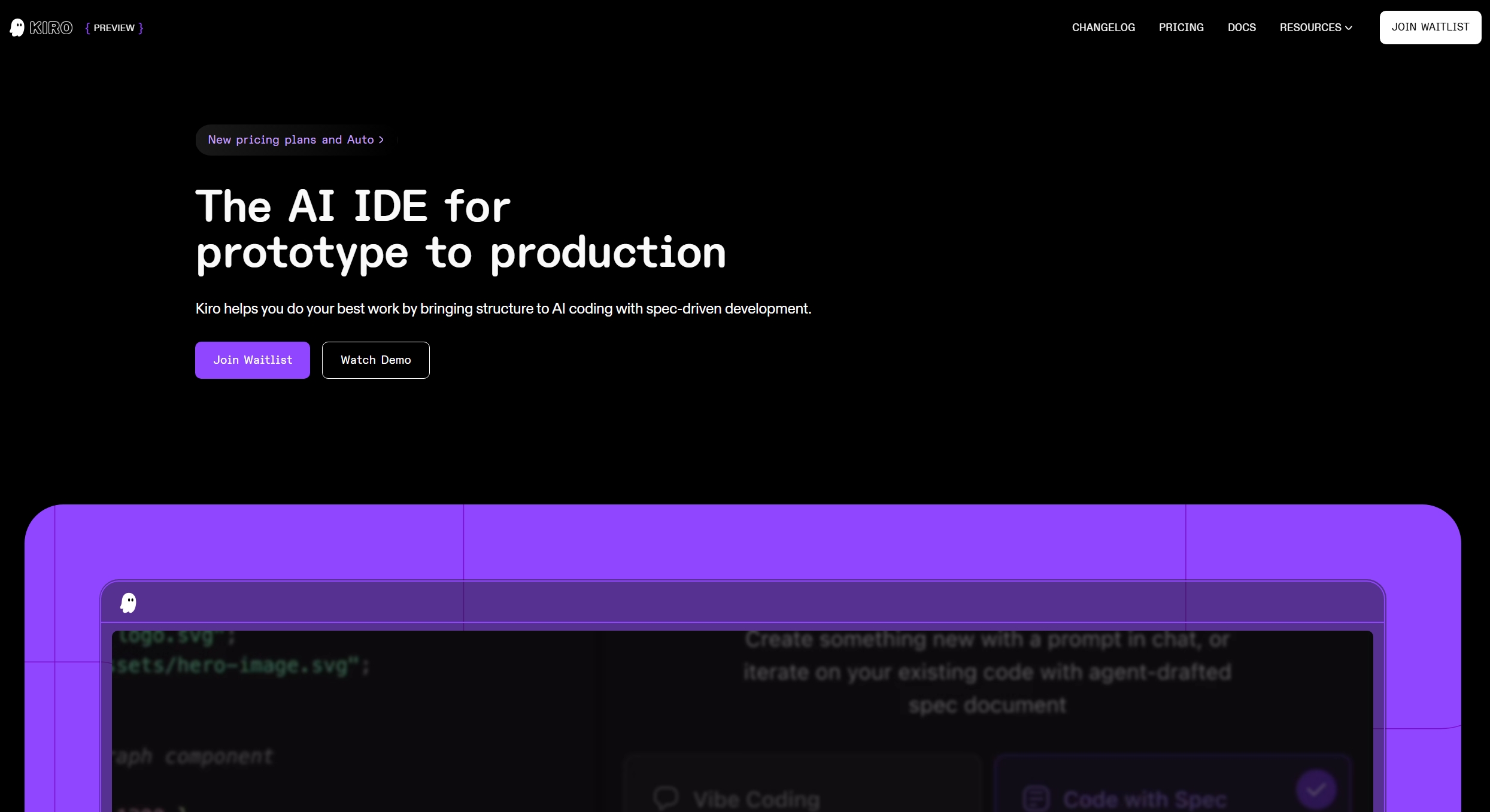

Kiroの開発チームは、意図的にAWSの中核サービスとは独立したブランディングを採用しました。これは、AWS以外のプラットフォームを使用している開発者にもアピールし、より広範な開発者コミュニティに受け入れられることを狙った戦略的な判断です。実際、KiroはVisual Studio Codeをフォークして開発されており、多くの開発者にとって親しみやすいインターフェースを提供しています。

仕様駆動型開発:Kiroの核心的イノベーション

従来のAIコーディングとの根本的な違い

Kiroの最大の特徴は「仕様駆動型開発(Spec-Driven Development)」のアプローチです。従来のAIコーディングツールが「コードファースト」であるのに対し、Kiroは「仕様ファースト」の哲学を採用しています。

開発者が「製品にレビューシステムを追加したい」といった高レベルの要求を入力すると、Kiroはまず構造化された要件仕様書をMarkdown形式で生成します。この仕様書には「EARS(Easy Approach to Requirements Syntax)」フレームワークが使用され、要件が明確かつ曖昧さのない形で記述されます。

仕様書の生成後、Kiroは以下のような設計ドキュメントを自動的に作成します。設計ドキュメントに含まれる主要な要素は以下の通りです。

- アーキテクチャ図とシステム構成の提案

- データモデルとエンティティ関係の定義

- APIインターフェース仕様とエンドポイント設計

- UIコンポーネントの構造とインタラクションフロー

- 実装タスクの詳細な分解と優先順位付け

タスク分解と段階的実装のメカニズム

仕様と設計が確定すると、Kiroはtasks.mdというファイルを生成し、実装に必要なすべてのタスクをサブタスクに分解します。各タスクには進捗インジケーターが表示され、開発者はタスクを一つずつステップスルーしながら、AIが生成するコードの差分をレビューし、承認することができます。

このアプローチの利点は、開発者が常にコントロールを保持できることです。Kiroは「ジュニア開発者」のように振る舞い、プロジェクトのコンテキストを理解しながら複数のファイルを横断的に編集します。しかし、すべての変更は透過的であり、開発者は差分ビューで確認してから適用を決定できます。

実際の開発フローは以下のように進行します。

- 要件の入力と仕様書の自動生成

- 設計ドキュメントのレビューと承認

- タスクリストの確認と優先順位の調整

- 各タスクの段階的な実装とコードレビュー

- テストコードとドキュメントの自動生成

エージェントフックによる開発自動化の革新

イベント駆動型の品質管理システム

Kiroの「エージェントフック」機能は、従来のIDEにはない革新的な自動化メカニズムです。開発者は自然言語でフックを定義し、特定のイベント(ファイル保存、作成、コミット前など)に紐付けることができます。

以下の表は、エージェントフックの主要な活用パターンを示しています。

表:Kiroエージェントフックの実践的活用パターン

フックタイプ | トリガーイベント | 自動実行内容 | ビジネス価値 |

|---|---|---|---|

テスト生成フック | ソースファイル保存時 | 単体テストの自動生成・更新 | テストカバレッジの自動維持 |

ドキュメント同期 | API変更時 | API仕様書の自動更新 | ドキュメントの陳腐化防止 |

セキュリティスキャン | コミット前 | シークレット検出・脆弱性チェック | セキュリティインシデントの事前防止 |

アーキテクチャ準拠 | コンポーネント追加時 | 単一責任原則の検証 | 設計品質の自動担保 |

コード規約適用 | ファイル編集時 | コーディング規約の自動適用 | チーム全体の品質標準化 |

エージェントフックの設定は、UIのHooksパネルから簡単に行え、設定内容はプロジェクトのコードとして保存されます。これにより、チーム全体で同じ品質基準を共有し、バージョン管理することが可能になります。

ステアリングファイルによる組織標準の実装

Kiroの「ステアリングファイル」は、.kiro/steeringディレクトリに配置されるMarkdownファイルで、組織固有のベストプラクティスやコーディング規約を定義します。AIエージェントは常にこれらのファイルを参照し、生成するコードが組織の標準に準拠するよう動作します。

ステアリングファイルで定義できる主要な要素には以下があります。

- コーディング規約とスタイルガイドライン

- 使用を推奨するライブラリとフレームワーク

- セキュリティポリシーとコンプライアンス要件

- アーキテクチャパターンと設計原則

- ドメイン固有の知識とビジネスロジック

エンタープライズ環境では、「すべてのAPIには統合テストが必須」「ログ出力には内製ライブラリXを使用」といった組織固有のルールをステアリングファイルに記述することで、Kiroが生成するコードをデフォルトで準拠させることができます。

MCPによる外部システム統合の可能性

AWSエコシステムとの深い統合

KiroはModel Context Protocol(MCP)を通じて、外部システムとの統合を実現しています。AWSLabsは複数のMCPサーバーを提供しており、以下のような統合が可能です。

利用可能な主要なMCP統合には以下があります。

インフラストラクチャコードの生成と検証 | |

CloudFormation/CDKテンプレートの作成 | |

クラウドリソースの可視化 | |

企業ナレッジベースとの連携 |

たとえば、Terraform MCPサーバーを設定することで、Kiroは既存のTerraformファイルを分析したり、新しいインフラストラクチャ構成を生成したりすることができます。開発者が「3層Webアプリケーション用のAWSインフラを構築」と指示すれば、Kiroは適切な.tfファイルと設定を生成します。

データベースとAPIの動的な統合

MCPを活用することで、Kiroは開発中のアプリケーションが使用するデータベースやAPIと直接対話することも可能です。開発者が「開発環境のデータベーススキーマに基づいてコードを生成」と指示すれば、Kiroは実際のデータベースに接続してスキーマ情報を取得し、それに基づいた正確なコードを生成できます。

この機能により、以下のような高度な開発支援が実現されます。

- ライブデータベースからのエンティティモデル自動生成

- 既存APIの仕様に基づいたクライアントコード生成

- AWSリソースの現在の状態を反映したインフラコード更新

- 企業内ドキュメントリポジトリからの情報取得と活用

競合製品との詳細な比較分析

主要競合製品の特徴と差別化要因

以下の表は、Kiroと主要な競合製品の機能比較を示しています。

表:AI開発支援ツールの機能比較マトリックス

機能カテゴリ | Kiro | GitHub Copilot | Cursor AI | Continue.dev |

|---|---|---|---|---|

仕様駆動型開発 | ○(EARS対応) | × | × | × |

マルチファイル編集 | ○(プロジェクト全体) | △(限定的) | ○ | ○ |

自動テスト生成 | ○(フック連動) | × | △(要手動指示) | △ |

ドキュメント同期 | ○(自動) | × | × | × |

エンタープライズ機能 | ○(SSO、監査) | ○ | △ | × |

モデル選択の柔軟性 | ×(Claude固定) | ×(固定) | ○(複数選択可) | ○ |

価格(月額) | $20-$200 | $10 | $20 | 無料(OSS) |

コンテキストウィンドウ | 100kトークン | 数kトークン | 8k-32kトークン | モデル依存 |

Kiroの戦略的優位性

Kiroの最大の強みは、「構造化された開発プロセス」と「AIの創造性」のバランスを取っている点です。実際のユーザーテストでは、Kiroが72ファイル、13,000行のコード、246個のテスト、CI/CDセットアップを含むRust CLIツールを自動生成したという報告があります。

競合製品と比較したKiroの主な優位性は以下の通りです。

- プロジェクト管理の観点:仕様、設計、タスクを体系的に管理

- チーム開発への対応:共有可能な仕様書とフックによる標準化

- エンタープライズ対応:セキュリティ、コンプライアンス、監査機能

- AWSエコシステムとの統合:MCPによる豊富な連携オプション

一方で、Kiroには以下のような制約もあります。現時点ではAnthropicのClaude Sonnet 4.0に固定されており、OpenAIのGPTシリーズや他のLLMを選択することはできません。また、クレジットベースの価格体系は、使用量によってはコストが高額になる可能性があります。

価格体系と導入コスト分析

階層別プランの詳細

Kiroの価格体系は以下の通り、クレジットベースの階層構造になっています。

表:Kiro価格プランの詳細比較

プラン名 | 月額料金 | 月間クレジット | 追加クレジット単価 | 想定利用シーン |

|---|---|---|---|---|

Free | $0 | 50 | 利用不可 | 評価・小規模利用 |

Pro | $20 | 1,000 | $0.04/クレジット | 個人開発者・小規模チーム |

Pro+ | $40 | 2,000 | $0.04/クレジット | 中規模チーム・頻繁な利用 |

Power | $200 | 10,000 | $0.04/クレジット | 大規模チーム・継続的利用 |

新規ユーザーには14日間で使用可能な500クレジットの無料トライアルが提供されます。このトライアルクレジットは、最初のプロンプト入力時から起算され、14日後に失効します。有料プランへのアップグレード時には、未使用のトライアルクレジットが引き継がれます。

クレジット消費の実態と最適化戦略

クレジットの消費量は、タスクの複雑さとコンテキストサイズによって大きく変動します。単純なプロンプトは0.01クレジット単位で計測されますが、複雑な仕様生成とマルチファイル実装を含むタスクでは、複数のクレジットを消費する可能性があります。

効率的なクレジット利用のための推奨事項は以下の通りです。

- 仕様を明確に定義してから実装に進むことで無駄な反復を削減

- 大規模なプロジェクトは適切なモジュールに分割して処理

- 「Auto」エージェントモードを活用してコスト効率を最適化

- チーム内でベストプラクティスを共有してクレジット効率を向上

エンタープライズ導入における実践的考慮事項

セキュリティとデータガバナンス

Kiroを企業環境で導入する際、最も重要な検討事項はセキュリティとデータガバナンスです。デフォルトでは、KiroはコードのコンテキストをAnthropicのクラウドAPIに送信しますが、以下のセキュリティ機能が提供されています。

企業向けのセキュリティ機能には以下があります。

- ローカルでのコード実行とクラウドへの最小限のデータ送信

- テレメトリの無効化オプション(無料プランでも利用可能)

- AWS Single Sign-On(SSO)による認証統合

- データ暗号化と透過的なアクション履歴

知的財産保護の観点から、機密性の高いコードベースでの使用には慎重な検討が必要です。ステアリングファイルを活用して「プロプライエタリコードを出力に含めない」「特定のデータパターンを避ける」といった指示をAIに与えることで、リスクを軽減することが可能です。

段階的導入アプローチの推奨

エンタープライズ環境でのKiro導入は、以下のような段階的アプローチを推奨します。

まず第一段階として、非クリティカルなプロジェクトやプロトタイプ開発での試験導入から始めます。この段階では、開発チームがツールの特性を理解し、組織に適したワークフローを確立することに焦点を当てます。無料プランやProプランを活用し、投資対効果を評価します。

第二段階では、特定のチームや部門での本格導入を行います。ステアリングファイルやエージェントフックを活用して、組織固有のベストプラクティスを実装し、品質基準を確立します。この段階でPro+やPowerプランへの移行を検討します。

第三段階として、組織全体への展開を進めます。CI/CDパイプラインとの統合、既存の開発ツールチェーンとの連携、全社的なガイドラインの策定などを行います。AWSとのエンタープライズ契約やサポート体制の確立も重要な検討事項となります。

開発プロセスへの統合パターン

Kiroを既存の開発プロセスに統合する際の主要なパターンを以下に示します。

アジャイル開発への統合では、スプリント計画時にKiroを使用してユーザーストーリーから仕様書を生成し、タスクの見積もりを支援します。実装フェーズでは、開発者がKiroと協働して効率的にコードを生成し、レビューフェーズでは自動生成されたテストとドキュメントを活用します。

DevOpsプラクティスとの統合においては、Kiroが生成するCI/CDパイプライン設定を活用し、インフラストラクチャコードの自動生成機能を使用してIaCを実践します。エージェントフックによる品質チェックをCI/CDパイプラインの前段階として位置づけ、早期の問題発見を実現します。

リスク管理と制約事項の理解

技術的制約と回避策

Kiroの現時点での技術的制約を理解し、適切な回避策を講じることが重要です。

モデルの制約として、Claude Sonnet 4.0に固定されているため、特定のプログラミング言語や技術スタックでの精度が低い可能性があります。この問題に対しては、主要な言語(Python、JavaScript/TypeScript、Java)での利用を優先し、特殊な言語やフレームワークでは補完的なツールを併用することが推奨されます。

パフォーマンスの制約として、大規模なコードベースや複雑なタスクでは処理時間が長くなる傾向があります。100kトークンのコンテキストウィンドウは巨大ですが、それに近づくとレスポンスが遅くなる可能性があります。適切なモジュール分割とタスクの細分化により、この問題を軽減できます。

生成コードの品質管理

AIが生成したコードの品質を確保するための体系的なアプローチが必要です。

コードレビュープロセスの強化として、Kiroが生成したコードはすべて人間によるレビューを必須とし、特に重要なビジネスロジックやセキュリティ関連の実装は詳細な検証を行います。自動生成されたテストコードも同様にレビュー対象とし、テストケースの網羅性を確認します。

継続的な品質モニタリングとして、生成されたコードのパフォーマンスメトリクスを追跡し、技術的負債の蓄積を防ぐための定期的なリファクタリングを計画します。AIの学習に基づく改善提案を活用しながら、人間の判断で最終決定を行います。

将来展望と戦略的ポジショニング

AIエージェント開発の進化とKiroの方向性

KiroはAWSの「エージェントAI」戦略の一環として、今後さらなる進化が期待されます。AWSはAgentCoreやAmazon Bedrockとの連携強化を進めており、Kiroもこれらのサービスとの統合が深まることが予想されます。

将来的な機能拡張の可能性として、以下が考えられます。

- マルチモデル対応:Amazon Bedrockを通じた複数のLLMの選択と切り替え

- オンプレミス展開:エンタープライズ向けのプライベートデプロイメントオプション

- 高度な協調機能:複数の開発者が同時にAIエージェントと協働する機能

- ドメイン特化型エージェント:業界別・技術スタック別の専門エージェント

開発組織への長期的インパクト

Kiroのような仕様駆動型AI開発ツールの普及は、ソフトウェア開発組織に根本的な変革をもたらす可能性があります。

開発者の役割は、コードを書くことから「要件を明確化し、AIと協働してソリューションを設計する」ことへとシフトしていきます。これにより、ビジネスドメインの理解とソフトウェアアーキテクチャの設計能力がより重要になります。

チーム構成においても、「AIプロンプトエンジニア」や「AI品質保証エンジニア」といった新しい役割が生まれ、従来の開発チームの構成が変化していくことが予想されます。同時に、ジュニア開発者の育成方法も、AIツールを効果的に活用することを前提とした内容に進化していく必要があります。

競争優位性の源泉としての活用

Kiroを戦略的に活用することで、組織は以下のような競争優位性を獲得できます。

開発速度の飛躍的向上により、市場投入までの時間を大幅に短縮し、競合他社に先駆けて新機能をリリースすることが可能になります。特にプロトタイプ開発やMVP作成において、従来の数分の一の時間で実装を完了できる可能性があります。

品質の標準化と自動化により、人的エラーを削減し、一貫性のある高品質なコードベースを維持できます。エージェントフックによる自動チェックは、従来のコードレビューでは見逃されがちな問題も検出し、全体的な品質向上に貢献します。

まとめ

AWS Kiroは、単なるコード生成ツールを超えて、ソフトウェア開発のあり方そのものを再定義しようとしています。仕様駆動型開発のアプローチは、AIの創造性と人間のビジネス理解を効果的に組み合わせ、より構造化された、保守性の高いソフトウェア開発を実現します。

エンタープライズ環境での導入にあたっては、セキュリティやデータガバナンス、既存プロセスとの統合など、慎重に検討すべき点が多数存在します。しかし、適切な導入戦略と段階的なアプローチを採用することで、これらの課題は克服可能です。

競合製品と比較して、Kiroは特にエンタープライズ開発に必要な機能(仕様管理、品質保証、チーム協働)において優位性を持っています。価格面では他のツールより高額ですが、生産性向上と品質改善がもたらす価値を考慮すれば、十分に投資対効果を期待できるソリューションと言えるでしょう。

今後、AIエージェント技術がさらに進化し、開発プロセス全体がAIとの協働を前提としたものに変わっていく中で、Kiroのような先進的なツールをいち早く導入し、組織の開発文化に組み込んでいくことが、競争力の維持・向上につながります。

私たちエンジニアリングマネージャーには、こうした新しいツールの可能性を正しく評価し、組織に最適な形で導入していく責任があります。Kiroは完璧なツールではありませんが、AIと人間が協調する新しい開発パラダイムの先駆けとして、注目に値するソリューションであることは間違いありません。