サーバーレスとは何か?インフラ管理から解放される新しい選択肢

「サーバーレス」という名前を聞くと、まるでサーバーが存在しないかのような印象を受けるかもしれません。しかし実際のところ、サーバーレスとは「サーバー管理が不要」という意味であり、インフラの準備や保守をクラウドプロバイダーに任せられるコンピューティングモデルを指します。

従来のシステム構築では、EC2などの仮想サーバーを立ち上げ、ミドルウェアのインストール、パッチ適用、スケーリング設定など、多くのインフラ管理タスクが発生していました。一方サーバーレスでは、これらの作業から解放され、開発者は純粋にビジネスロジックの実装に専念できるようになります。

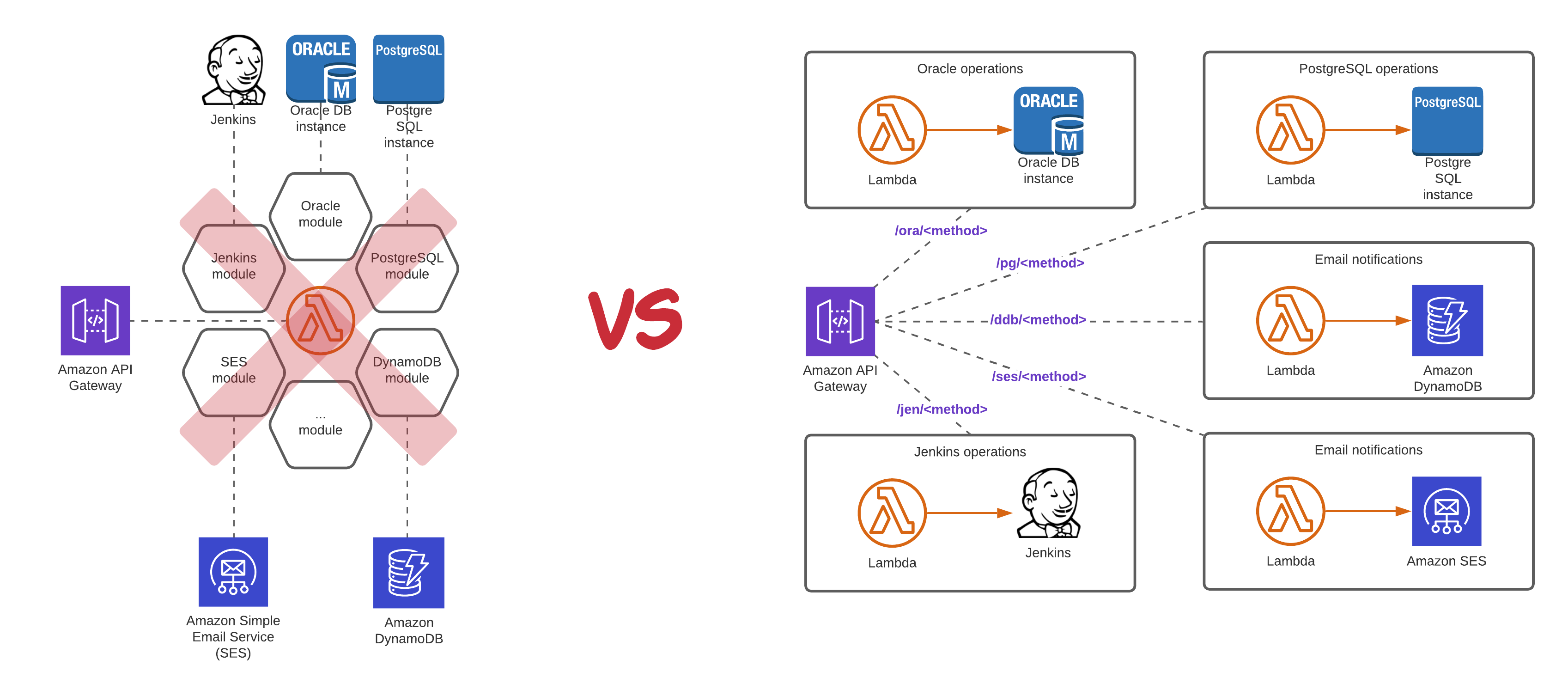

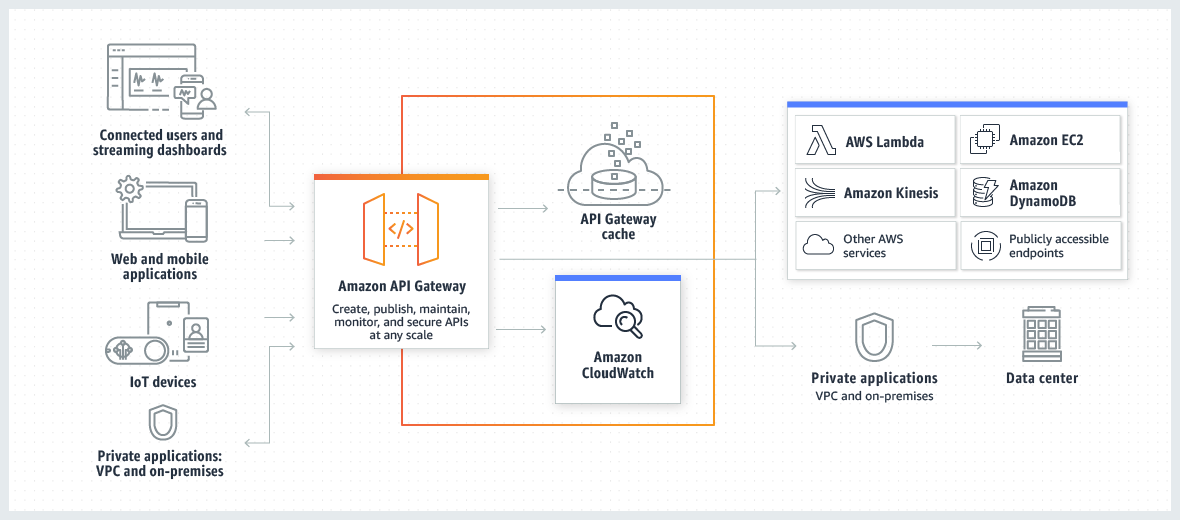

以下の図が示すように、AWS Lambdaを使用したサーバーレスアーキテクチャーを実現することで高い保守性と可読性・拡張性が向上し、寿命の長いシステムを構成できます。

FaaSから始まったサーバーレスの進化・イベント駆動アーキテクチャとの親和性

サーバーレスの代表格は「FaaS(Function as a Service)」です。AWSでいえばLambdaがこれに該当し、必要な時に必要なだけコードを実行できる仕組みを提供します。しかし現在のサーバーレスエコシステムは、FaaSだけにとどまりません。

データベース、メッセージング、ストレージなど、インフラ管理をクラウド側に委ねられる各種マネージドサービスも、広義のサーバーレスサービスとして位置づけられるようになってきました。つまり「インフラはクラウドにおまかせ、利用者はビジネスロジックに専念する」というのが、サーバーレスの本質的な価値なのです。

サーバーレスが注目を集める理由のひとつに、イベント駆動アーキテクチャとの相性の良さがあります。画像アップロード、データベースの更新、定時バッチなど、様々なイベントをトリガーに自動的に処理を開始できる点は、従来のサーバー常駐型アプリケーションでは実現が難しかった柔軟性をもたらします。

AWSが提供する主要なサーバーレスサービス群

AWSには実に多彩なサーバーレスサービスが用意されています。それぞれの特徴を理解し、適材適所で組み合わせることが、効果的なシステム構築の鍵となります。

コンピューティング層のサービス

AWS Lambda

サーバーレスの中核となるFaaSサービスです。イベントに応じて自動的にスケールし、実行した時間とリクエスト数に応じた従量課金制を採用しています。画像のリサイズ処理、データ変換、APIのバックエンド処理など、幅広い用途で活用されています。

2024年時点で150万を超える顧客が利用し、月間数十兆回もの関数呼び出しが行われているという実績が、その実用性を物語っています。

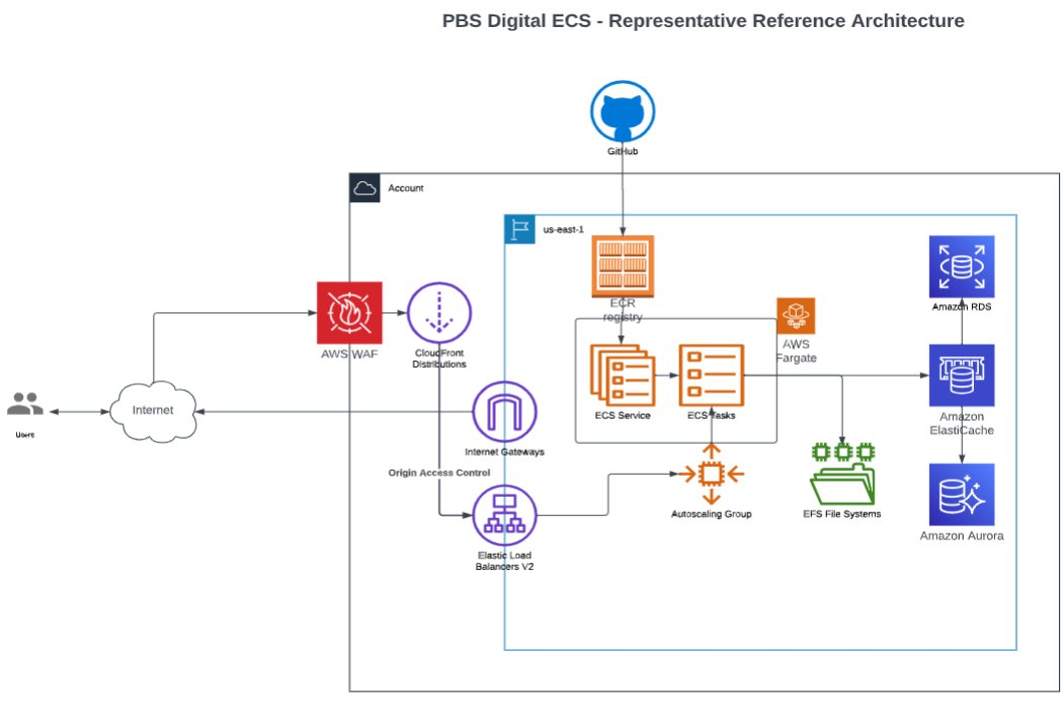

AWS Fargate

コンテナをサーバーレスで実行できるサービスです。Lambdaの実行時間制限(最大15分)を超える長時間処理や、既存のコンテナアプリケーションをそのまま動かしたい場合に重宝します。

※PBS(Public Broadcasting Service)は、アメリカの公共放送ネットワークです。教育、文化、ニュース、ドキュメンタリーなどの高品質な番組を提供することで知られています。代表的な番組には「NOVA」「Frontline」「PBS NewsHour」などがあり、商業広告に依存せず、視聴者や政府の支援によって運営されています

API管理とメッセージング

Amazon API Gateway

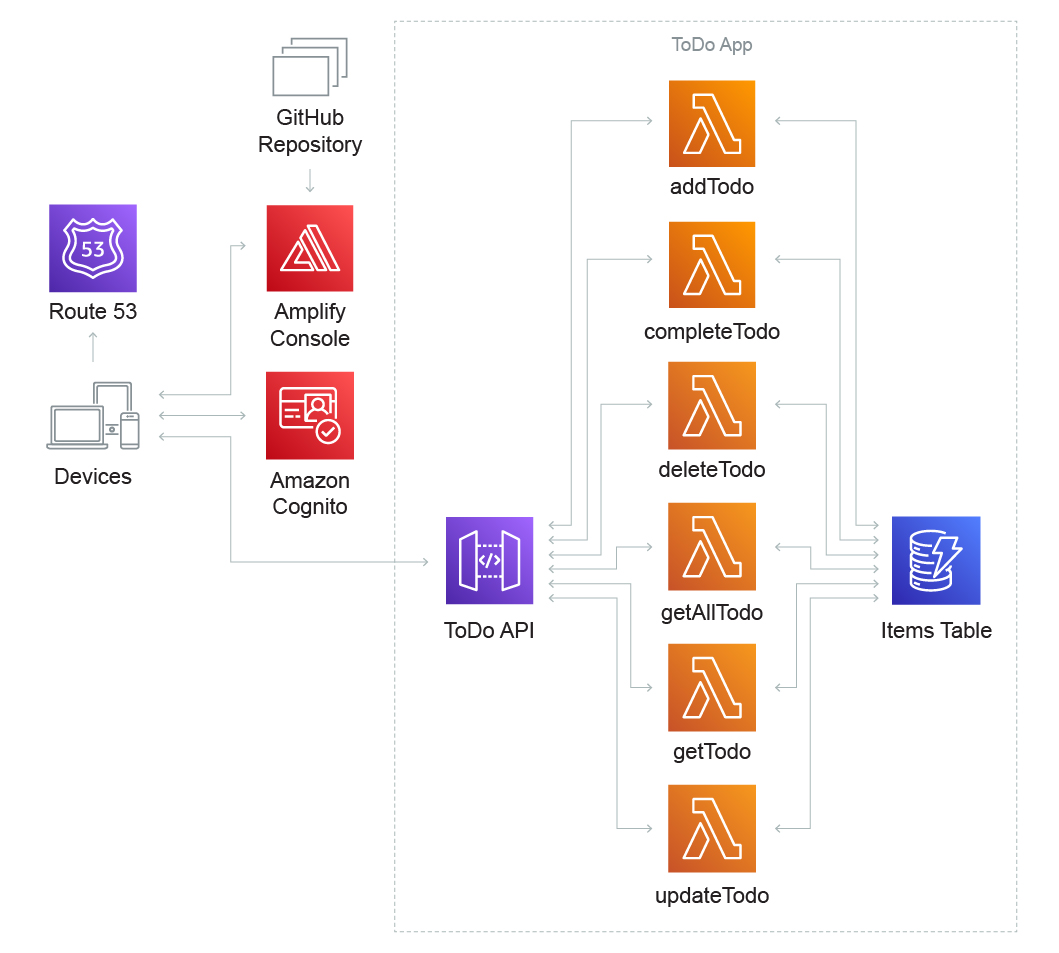

REST APIやWebSocket APIを手軽に公開・管理できるフルマネージドサービスです。認証・アクセス制御、リクエスト/レスポンスの変換機能も備え、Lambdaと組み合わせることで、スケーラブルなAPIエンドポイントを迅速に構築できます。

社内業務システムのWeb APIを構築する際、API Gatewayを利用すれば、インフラ管理の負担なくモバイルアプリやSPAフロントエンドからの呼び出しに対応できます。

Amazon EventBridge

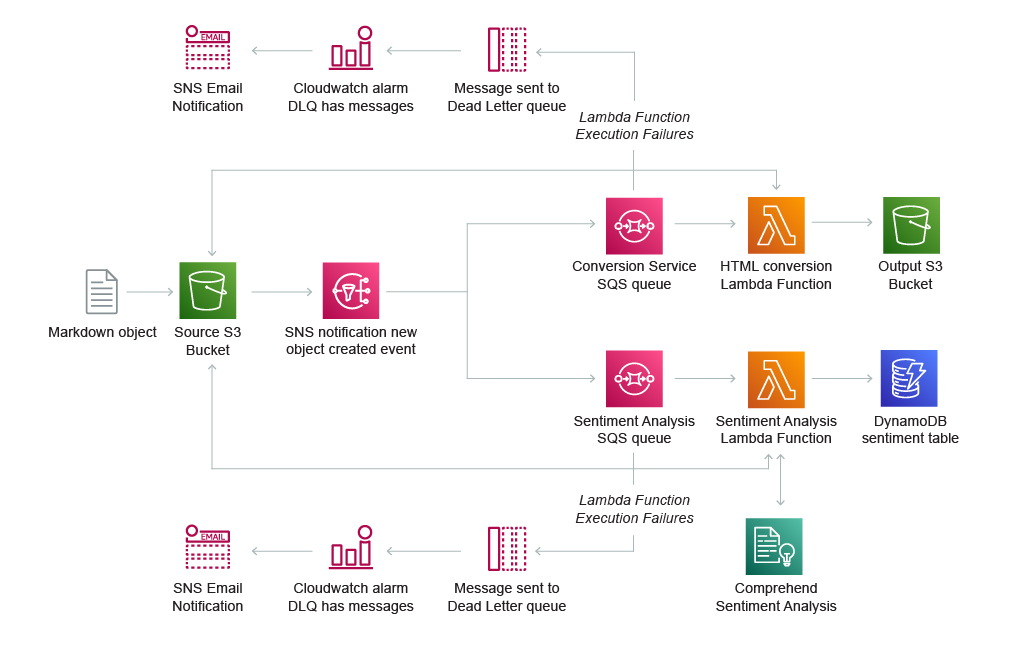

異なるAWSサービス間や自社アプリ間のイベント通知を実現するイベントバスサービスです。たとえば、注文データの登録をトリガーに在庫引当処理を別システムで非同期実行する、といった複雑な連携も簡潔に実装できます。

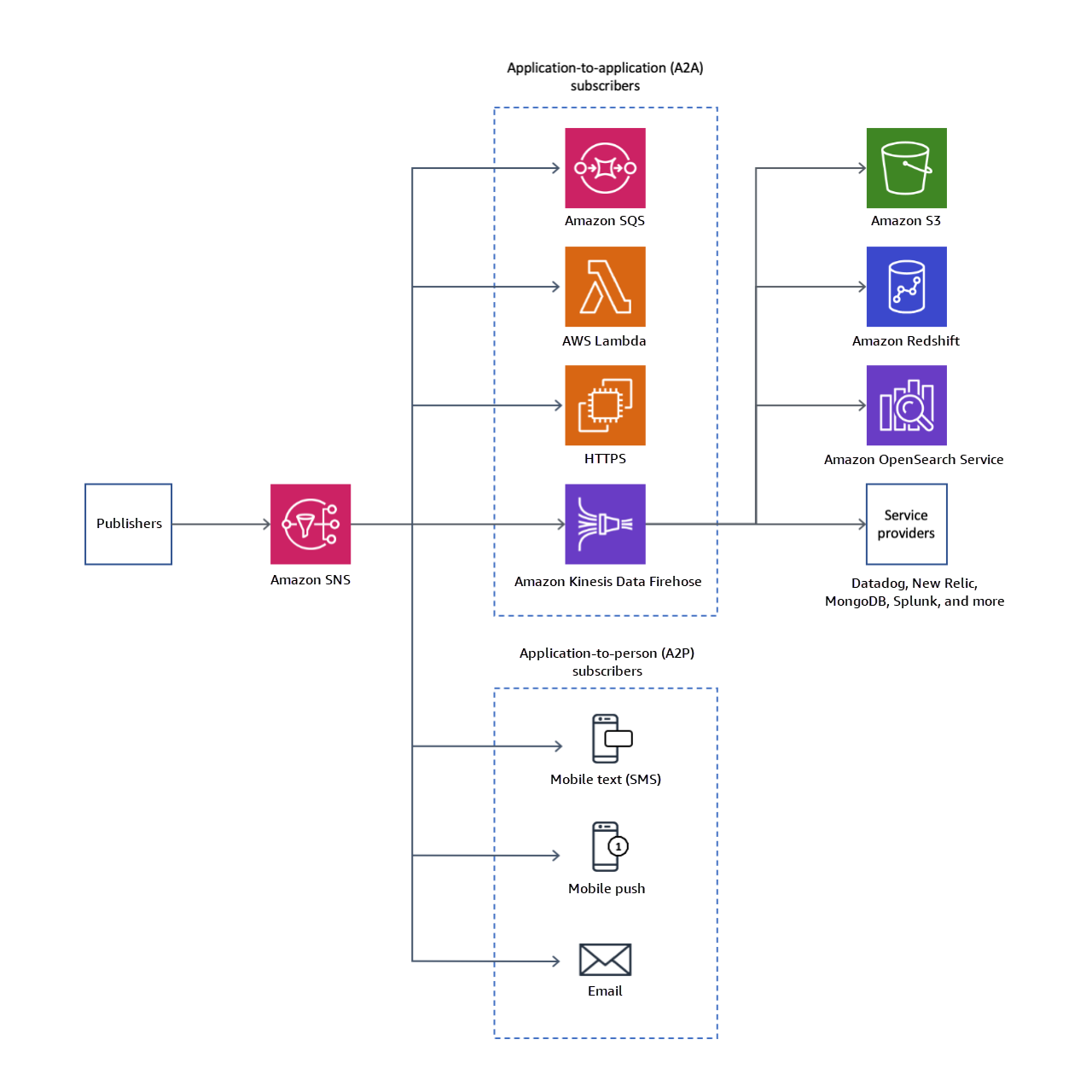

Amazon SQS・SNS

メッセージングの基盤となるサービス群です。SQSは非同期キューによるシステム間の疎結合を実現し、SNSはPub/Subモデルで一対多のメッセージ配信を可能にします。これらはLambdaと組み合わせることで、分散システムの安定性向上や通知処理に活用されています。

データ層のサービス

Amazon DynamoDB

フルマネージドの「NoSQLデータベース」サービスで、高速なキー値アクセスと自動スケーリングが特徴です。サーバーレスアプリケーションのデータ永続化に適しており、大量アクセス時にも性能劣化なく処理することができます。

従来のRDBMSとは異なる設計思想を持つNoSQLですが、適切に活用すれば、スケーラビリティとコストパフォーマンスの両立が可能です。

Amazon S3

高い可用性と耐久性を誇るオブジェクトストレージサービスです。静的ウェブサイトのホスティングからバックアップまで用途は広く、S3バケットへのファイルアップロードをトリガーにLambdaを起動するイベント機能も備えています。

CSVデータの投入をトリガーにLambdaでETL処理を行い、結果をDynamoDBに格納する、といったデータ連携パイプラインの構築にも活用されています。

ワークフロー制御

AWS Step Functions

複数の処理を順序立てて実行・管理するワークフローサービスです。状態遷移の定義に従ってLambda関数や他のサービスを呼び出し、分岐や並列実行、エラーリトライ制御などをコードレスに実現します。

申請→承認→通知といった長めの業務フローをサーバーレスで組む際のオーケストレーションに便利ですが、過度に細分化すると後述するような落とし穴もあるため注意が必要です。

NoSQL開発とサーバーレスの密接な関係

サーバーレスアーキテクチャを採用する際、データストアとしてNoSQLデータベースが選ばれることが多くあります。その理由を探ってみましょう。

スケーラビリティの観点から見たNoSQL

従来のRDBMSでは、垂直スケーリング(サーバースペックの向上)に頼ることが多く、水平スケーリングには複雑な設計が必要でした。一方、DynamoDBのようなNoSQLデータベースは、最初から水平分散を前提に設計されており、負荷に応じて自動的にスケールアウトできます。

サーバーレスアプリケーションは瞬間的に大量のリクエストを処理する可能性があるため、このような特性を持つNoSQLとの相性は抜群です。

開発速度とスキーマレス設計

NoSQLの多くは「スキーマレス」または「スキーマオンリード」という特徴を持ちます。事前に厳密なテーブル定義を必要とせず、柔軟にデータ構造を変更できるため、アジャイル開発やプロトタイピングに適しています。

実際のプロジェクトでは、要件変更や機能追加が頻繁に発生します。NoSQLなら、既存データへの影響を最小限に抑えながら、新しい属性を追加したり、データ構造を進化させたりすることが可能です。

コスト最適化の観点

DynamoDBのようなマネージドNoSQLサービスは、読み書きキャパシティユニットに基づく従量課金制を採用しています。使った分だけ支払うモデルは、サーバーレスのコンセプトと完全に一致します。

さらに、オンデマンドモードを選択すれば、事前のキャパシティプランニングすら不要になり、真の意味での「使った分だけ」課金を実現できます。

サーバーレス開発がもたらす光と影

サーバーレスには多くのメリットがある一方で、実際の開発・運用では様々な課題に直面することもあります。ここからは、実体験に基づいた率直な評価をお伝えします。

期待できるメリット

運用負荷の劇的な削減

サーバーOSやランタイムのセットアップ、パッチ適用などの作業から解放されることの価値は計り知れません。実際、ある金融機関では、オンプレミスからサーバーレスへの移行により、インフラ管理工数を80%削減したという報告があります。

特に少人数のチームや、エンジニアリソースが限られている組織にとって、この恩恵は非常に大きいものです。

真のスケーラビリティ

自動スケーリング機能により、急なトラフィック増加にも手動介入なく対応できます。タコベル社の事例では、モバイル注文システムをサーバーレスで構築し、現在では全注文の50%をデジタル経由で処理するまでに成長しています。

ピーク時の負荷対策に頭を悩ませる必要がなくなり、ビジネスの成長に集中できるようになります。

従量課金によるコスト最適化

「使った分だけ」の課金モデルは、特に負荷が変動するワークロードで威力を発揮します。夜間や週末にアクセスが減るサービスでは、アイドル時間の無駄なコストを削減できます。

Capital OneのようにAWS Lambdaを全面採用することで、最大80%のコスト削減を実現した事例もあります。

高可用性の標準装備

マネージドサービス側で自動的に冗長化やフェイルオーバーが行われるため、高可用なシステムを簡単に構築できます。LambdaやDynamoDBはマルチAZにまたがり冗長化され、サービス障害時には自動切り替えが行われます。

直面する可能性のあるデメリット・リスク

コールドスタート問題

「Cold Start」問題は、サーバーレスで最も議論される課題のひとつです。利用されていない関数は一旦停止し、次の呼び出し時に初期起動が発生するため、リクエストに対する応答が数百ミリ秒から数秒程度遅れる場合があります。

リアルタイム性が重視されるアプリケーションでは、この遅延がボトルネックになる可能性があります。プロビジョンドコンカレンシーの利用や定期的なウォームアップで緩和できますが、追加コストが発生する点は考慮が必要です。

実行制限と長時間処理への対応

AWS Lambdaには1回の関数実行が最大15分という制限があります。また、同時実行数やリクエストサイズ(同期呼び出し時のペイロードは6MBまで)にも上限が存在します。

長時間のバッチ処理や大容量データを扱う場合は、処理を分割したり、FargateやECSなど別のサービスを検討したりする必要があります。

ベンダーロックインのリスク

サーバーレスは特定クラウドプロバイダーのサービス仕様に沿ってシステムを構築するため、他プラットフォームへの移植性が低くなりがちです。AWSのLambda向けに書いたコードを、GCPやAzureに移植する際には大幅な書き直しが必要になることもあります。

長期的な戦略を考える際、この依存性は慎重に検討すべき要素です。

可観測性とデバッグの複雑化

インフラがブラックボックス化される分、システムの挙動を把握する難易度が上がります。従来のようなSSHログインやプロセスへのアタッチによるデバッグは基本的にできません。

分散トレーシングツールの導入やログ集約基盤の整備など、可観測性を高める追加投資が必要になることも覚悟しておく必要があります。

高負荷時のコスト逆転現象

低負荷時には安価なサーバーレスも、常時高負荷で稼働する場合は割高になるケースがあります。実際に稼働パターンをシミュレーションし、コスト試算を行うことが重要です。

実際の失敗事例から学ぶ設計の落とし穴

理論だけでなく、実際のプロジェクトで起きた失敗から学ぶことは多いです。ここでは、具体的な失敗事例とその教訓を共有します。

Step Functions過度利用によるスケーリング限界

ある大規模動画サービスでは、イベント駆動の監視システムをLambda+Step Functionsで構築したところ、想定の5%の負荷でスケーリング限界に達してしまいました。

Step Functionsを1秒間に多数回呼び出す設計にした結果、アカウントのサービス上限にぶつかり、スループットが頭打ちになったのです。さらに、ステップごとに課金が発生するため、コスト面でも非効率でした。

最終的にこのシステムは従来型の単一サービス(モノリス)に作り直され、結果として必要十分なスケーラビリティを確保しつつ、コストも90%削減できたといいます。

この事例から学べる教訓は、「小規模な機能でも過度に分散化・サーバーレス化しすぎると、逆に複雑さやオーバーヘッドでスケーラビリティを損なう」という点です。

データ転送コストの見落とし

前述の事例では、動画フレーム画像を各コンポーネント間で受け渡す際、一度S3に保存してからLambdaでダウンロード・処理するマイクロサービス構成を取っていました。

この設計により、S3への大量の読み書きによる費用増を招いたのです。サーバーレスでは各サービス利用料自体は低額でも、連携頻度やデータ転送量が多いとトータルコストが膨れ上がる場合があります。

設計時には、データの流れとそのコストにも目配りし、必要に応じてデータ転送回数を減らす工夫が必要です。

チーム内での全体像把握の困難

コンポーネントが増えすぎると、チーム内で「誰もシステム全容を理解していない」状態になりかねません。障害対応時に適切なログを追えなかったり、引き継ぎ時に苦労したりといった事態が実際に起きています。

アーキテクチャ設計時には、サービスの増やしすぎに注意し、定期的に全体を見通した整理が必要です。「小さく始めて必要に応じ拡張する」マイクロサービスの原則を守ることが肝要でしょう。

アカウント制限への無自覚

開発者が意識せずにリソースを増やし続けて、AWSアカウントのENI(Elastic Network Interface)上限に達したり、無制限にLambdaを実行して高額請求に驚くというケースも報告されています。

AWSでは予防策としてサービスクォータの設定やコストアラームの活用を推奨していますが、組織としての管理体制も整備することが重要です。

成功するためのサーバーレス設計戦略

失敗事例から学んだ教訓を踏まえ、サーバーレスを成功に導くための設計戦略を整理してみましょう。

段階的移行アプローチの採用

いきなり全システムをサーバーレス化するのではなく、小規模な部分から試していくことをお勧めします。たとえば、EC2で運用中の一部バッチ処理をLambdaに置き換える、画像保存をS3に移行してLambdaで加工する、といった段階的な導入でも十分効果を発揮します。

この approach により、チームのスキル習得と並行して、徐々にサーバーレスの恩恵を享受できます。

適材適所の見極め

すべてのワークロードにサーバーレスが最適というわけではありません。以下のような観点で評価することが重要です。

処理時間が15分を超える長時間バッチ処理や、常時高負荷で稼働するシステムには、従来型のサーバーやコンテナの方が適している場合があります。一方、イベント駆動型の処理、定期的なバッチ処理、APIバックエンド、データ変換処理などは、サーバーレスの恩恵を最大限に受けられる領域です。

コスト監視とガバナンスの確立

サーバーレス導入時には、以下のようなガバナンス体制を整備することが重要です。

まず、開発環境と本番環境でコスト構造が大きく異なる可能性があることを認識し、本番相当の負荷でコストシミュレーションを行います。次に、AWS Budgetsやコストアラームを活用し、予期せぬコスト増大を早期に検知できる仕組みを構築します。

さらに、サービスクォータの管理や、タグによるコスト配分の可視化など、組織全体でコスト意識を共有する文化を醸成することも大切です。

可観測性の設計を最初から組み込む

分散システムの複雑さに対応するため、以下のような可観測性の仕組みを最初から設計に組み込みます。

AWS X-RayやCloudWatchによる分散トレーシングを導入し、リクエストの流れを可視化します。構造化ログの採用により、ログの検索・分析を効率化します。カスタムメトリクスの設定により、ビジネスKPIとシステムメトリクスを関連付けて監視します。

NoSQL設計のベストプラクティス

DynamoDBなどのNoSQLを採用する場合、以下の設計原則を守ることが重要です。

アクセスパターンを事前に洗い出し、それに最適化したパーティションキーとソートキーを設計します。単一テーブル設計を検討し、JOINの必要性を排除します。GSI(Global Secondary Index)は慎重に設計し、コストとパフォーマンスのバランスを取ります。

また、eventual consistency(結果整合性)を許容できる箇所を明確にし、適切に活用することで、パフォーマンスとコストを最適化します。

開発チームのスキル向上への投資

サーバーレス開発では、従来とは異なる設計手法やツールチェーンへの習熟が求められます。AWS SAMやServerless Frameworkといった専門ツールの習得、イベント駆動設計の理解、分散システムのデバッグ手法など、学習すべき内容は多岐にわたります。

組織として、トレーニングへの投資や、必要に応じて専門パートナーの支援を受けることも検討すべきでしょう。一度スキルを身につければ、少ないリソースで長期的にシステムを運用できるようになります。

まとめ

サーバーレス技術は、インフラ管理からの解放と必要な時に必要なだけ使うというクラウドならではのメリットを最大限に活かせる選択肢です。AWS LambdaやDynamoDBをはじめとする各種サービスを適切に組み合わせることで、スケーラブルで高可用性のシステムを、従来よりも少ない労力で構築・運用できます。

一方で、コールドスタート問題やベンダーロックイン、可観測性の複雑化など、サーバーレス特有の課題も存在します。本記事で紹介した失敗事例からも分かるように、過度な期待や無計画な導入は、かえって複雑性やコストの増大を招く可能性があります。

重要なのは、サーバーレスを銀の弾丸として捉えるのではなく、自社の要件やチームの状況に応じて適材適所で活用することです。小さく始めて徐々に拡大する段階的アプローチ、適切なコスト監視とガバナンス、可観測性の確保など、成功のためのポイントを押さえながら導入を進めることで、サーバーレスの恩恵を最大限に享受できるでしょう。

クラウドネイティブな時代において、サーバーレスは避けて通れない技術選択肢のひとつです。メリットとデメリットを正しく理解し、組織の成熟度に合わせて着実に活用していくことが、DX推進の鍵となるはずです。まずは小さな一歩から、サーバーレスの世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。