n8nの技術的深層、ワークフローエンジンの内部動作を理解する

ノード実行の仕組みとトリガー処理の詳細

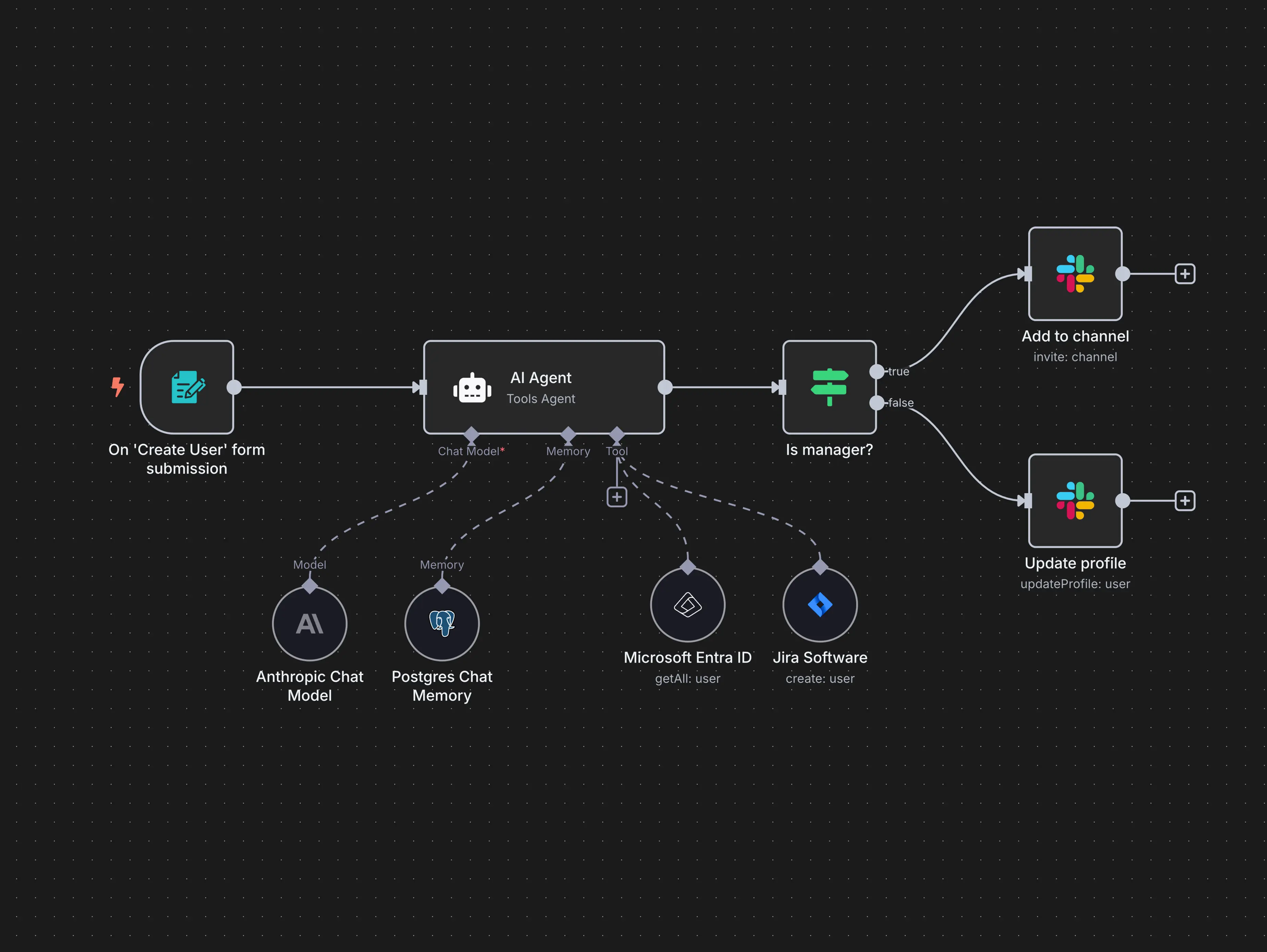

n8nのワークフローは「ノード」と呼ばれる処理単位を有向グラフで表現する設計になっています。このアーキテクチャの面白い点は、トリガーノードの種類によって実行パターンが大きく変わることです。

例えばWebhookトリガーの場合、外部からのHTTPリクエストを受信すると即座にワークフロー実行(Execution)が開始されます。一方で、定期的なポーリング型トリガーやIMAPメール受信のようなイベント待機型では、内部的に異なる処理メカニズムが動作します。

キュー(Queue)モードによる並列処理も、n8nの特徴的な機能の一つです。メインプロセスとは別にワーカーを複数立ち上げ、Redisを介したジョブキューで水平スケーリングを実現できます。ただし、ポーリングやタイマー型トリガーを安易に並列化すると処理重複のリスクがあるため、トリガー種別に応じた設計が必要になります。

バージョン1.0を境に変わった実行順序のロジック

n8nのバージョン1.0は、実行順序の観点で大きな転換点となりました。v1.0以前のワークフローでは、複数ブランチが並行する場合、各ブランチの1番目のノードをすべて実行してから2番目のノード...というようにレベル順で処理していました。

しかしv1.0以降では、ブランチ単位で完結処理する方式に変更されています。最上段のブランチから順に、ひとつのブランチを最後まで実行してから次のブランチに移る仕組みです。ブランチの上下位置で順番が決定し、同じ高さの場合は左が優先されます。

この変更により、ワークフローの可読性と予測可能性が大幅に向上しました。特に複雑な分岐処理を含むワークフローでは、実行順序が直感的に理解できるようになったため、デバッグやトラブルシューティングが格段に楽になっています。

TypeScriptとNode.jsによる軽量アーキテクチャの利点

n8nの基本設計は、単一プロセスで完結する軽量なアーキテクチャを採用しています。Node.jsとTypeScriptで実装されたサーバーと、Vue.jsベースのフロントエンドという構成は、マイクロサービス指向というより、シンプルなシングルサービス設計を志向しています。

この設計思想の背景には、自己ホストでの迅速なデプロイと管理の容易さを重視する考え方があります。実際、Dockerコンテナとしてワンコマンドでデプロイできるシンプルさは、多くのエンジニアにとって魅力的です。

データ永続化にはSQLite(デフォルト)やPostgreSQL、MySQLなどを選択でき、必要に応じてRedisによるキューイングとワーカーでのスケールアウトも可能です。このハイブリッドなアプローチにより、小規模から大規模まで柔軟に対応できる設計となっています。

カスタマイズと拡張性、エンジニアのための自由度

500近いビルトインノードとHTTPリクエストの万能性

n8nの強みの一つは、公式で提供される500近いノード(コネクタ)の豊富さです。Google SheetsやSalesforce、Slack、MySQLなど主要なSaaSやデータベース向けのノードから、REST/HTTPリクエストやGraphQLクエリを送信する汎用ノードまで網羅されています。

特定のサービスに専用ノードがない場合でも、HTTP RequestノードやGraphQLノードを使って任意のAPIエンドポイントを呼び出すことが可能です。また、Webhook受信ノードやSSE(Server-Sent Events)トリガー、MQTTやAMQPメッセージを扱うノードなど、各種プロトコルを介したイベント受信にも対応しています。

実際のプロジェクトでこれらのノードを活用してみると、APIがあるものは本当に何でも繋げられる柔軟性に驚かされます。例えば、レガシーシステムのSOAP APIからモダンなGraphQL APIまで、同一ワークフロー内でシームレスに統合できる点は、企業のDX推進において非常に有効です。

カスタムノード開発の実装パターン

n8nのカスタムノード開発には、複数のアプローチが存在します。最も簡易なものは、ワークフロー中に関数コードを直接書けるFunctionノードの活用です。JavaScriptやPythonで自由な処理を実装でき、一時的なニーズには十分対応できます。

より本格的なカスタムノード開発では、公式の「n8n-nodes-starter」テンプレートを活用します。開発スタイルは以下の2つのアプローチから選択できます。

JSON定義による宣言的アプローチと、TypeScriptで細かな動作を記述するプログラマティックアプローチです。前者はシンプルなAPI操作に適しており、後者は高度な処理やエラーハンドリングが必要な場合に威力を発揮します。

完成したカスタムノードは、npmパッケージとして公開することで、チーム内や組織全体で再利用可能になります。ローカル環境では、.n8n/customフォルダにモジュールを配置することで、独自機能をプラグインのように組み込むことも可能です。

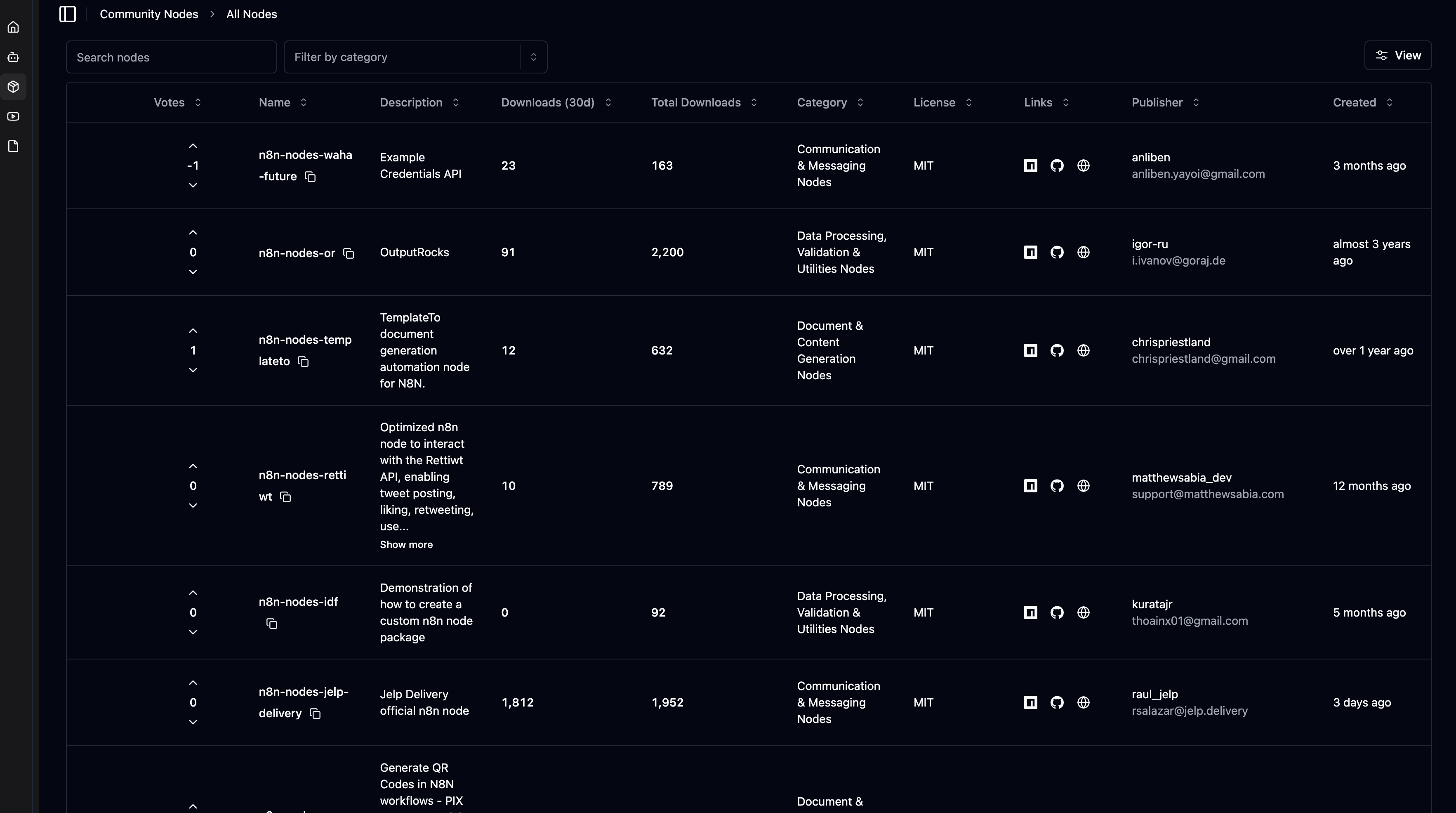

コミュニティノードのエコシステム活用術

Community Nodesという仕組みは、n8nのエコシステムを支える重要な要素です。有志が作成したノードがnpm上で公開・共有され、n8nのUIから直接検索・インストールできるようになっています。

実際にコミュニティノードを活用してみると、公式にまだ対応していない新しいSaaSへの連携も、多くの場合コミュニティが既に解決していることに気づきます。例えば、最新のAIサービスやニッチな業界特化型SaaSなど、公式の対応を待たずに統合できるケースが多々あります。

ただし、コミュニティノードを利用する際は、セキュリティとメンテナンスの観点から注意が必要です。公式に認証されていないノードは自己ホスト環境でのみ利用可能という制限も、セキュリティを重視した賢明な設計だと感じています。

サーバーレスアーキテクチャとの親和性を検証する

サーバーレス環境でのn8n実装パターン

「サーバーレス」環境でn8nを活用する場合、いくつかの実装パターンが考えられます。最も一般的なのは、AWS FargateやGoogle Cloud Runなどのサーバーレスコンテナサービスでn8nをホスティングする方法です。

この方式では、トラフィックに応じた自動スケーリングとコスト最適化が可能になります。特にWebhookトリガー中心のワークフローでは、リクエストがない時間帯のコストを大幅に削減できます。

また、n8n自体をサーバーレス化するのではなく、n8nをオーケストレーターとして使い、実際の処理をAWS LambdaやGoogle Cloud Functionsに委譲するハイブリッドなパターンも効果的です。重い処理だけをサーバーレスファンクションに切り出すことで、コストとパフォーマンスのバランスを最適化できます。

イベントドリブンアーキテクチャとの統合

サーバーレスアーキテクチャの中核となるイベントドリブン設計において、n8nは優れた統合ポイントとなります。Amazon EventBridgeやGoogle Cloud Pub/Subからのイベントを受信し、複雑なワークフローを起動する仲介役として機能します。

例えば、S3バケットへのファイルアップロードをトリガーに、Lambda関数での画像処理、DynamoDBへのメタデータ保存、SNS経由での通知といった一連の処理を、n8nで視覚的に管理できます。これにより、サーバーレスコンポーネント間の複雑な連携も、可視化された形で把握・メンテナンスできるようになります。

実際のプロジェクトでAWS Step Functionsとn8nを併用してみたところ、Step Functionsは厳密な状態管理が必要なミッションクリティカルな処理に、n8nは柔軟性が求められる業務フローにという使い分けが効果的でした。

Difyとの本質的な違いは?AIファーストvsオーケストレーションファースト

アーキテクチャ設計思想の根本的な相違

DifyとN8nの最も大きな違いは、その設計思想にあります。Difyは最初からマイクロサービスアーキテクチャを採用し、Docker ComposeによるローカルからKubernetes上での大規模デプロイまでを視野に入れています。

RedisやPostgreSQL、ベクトルDB(Qdrant等)を組み合わせた構成は、LLMへの高頻度なリクエスト処理に耐えるように設計されています。一方n8nは、前述の通りシングルプロセスの軽量サービスとして設計され、必要に応じてスケールアウトするアプローチを取っています。

この違いは、それぞれのツールが想定する主要なユースケースから来ています。DifyはAI/LLMアプリケーションの開発と運用に特化し、n8nは汎用的なワークフロー自動化を主眼に置いているため、アーキテクチャも自然と異なる方向に進化しています。

LLM統合における機能の深さの差

DifyはLLMを活用したアプリケーション開発において、圧倒的に豊富な機能を提供しています。RAG(Retrieval Augmented Generation)によるドキュメント検索、プロンプトフロー設計、エージェントフレームワークなどがネイティブにサポートされています。

具体的には、50種類以上のビルトインAIツール(Google検索、DALL·E画像生成、WolframAlpha計算など)が最初から組み込まれており、これらを組み合わせて高度なAIワークフローを構築できます。

n8nもOpenAIやHugging Face、LangChainなどのノードを提供していますが、あくまでAPIを呼び出す一機能としての位置づけです。プロンプトエンジニアリングの専用UIやモデルの切り替え、トークン管理などの細かな機能では、Difyには及びません。

課金モデルとライセンスから見る利用シーン

両ツールの課金モデルの違いも、それぞれの想定利用シーンを反映しています。n8nはワークフロー実行回数ベースの課金で、複雑なワークフローでも実行1回としてカウントされるため、コスト予測が立てやすくなっています。

一方Difyは、LLMへのAPIコール数(メッセージ数)やデータストレージ容量、チーム人数に基づく課金モデルです。生成AIの利用量が直接コストに紐づくため、AI活用が中心のプロジェクトには適していますが、大量のデータ同期タスクなどには向いていません。

ライセンス面では、両者とも独自のライセンスモデル(n8nはSustainable Use License、DifyはDify Open Source License)を採用しており、商用利用に一定の制限を設けています。完全なオープンソースではない点は、エンタープライズ利用において考慮すべき重要なポイントです。

実践的な使い分けと統合パターン

プロジェクト規模と要件に応じた選択基準

ツール選択の基準として、以下のような判断軸を設けることをお勧めします。

プロジェクトの中心が業務プロセスの自動化やシステム統合にある場合は、n8nが適しています。500近いコネクタと柔軟な拡張性により、ほぼあらゆる統合シナリオに対応できます。

AIアプリケーションの開発やLLMを中心とした機能開発が主目的の場合は、Difyが優位です。特にRAGを活用した知識ベースの構築や、複雑なプロンプトエンジニアリングが必要な場合は、Difyの専門機能が威力を発揮します。

スタートアップやMVP開発では、素早く立ち上げられるn8nの軽量さが有利ですが、AI機能を中心に据えるならDifyから始めるのも選択肢です。エンタープライズ環境では、既存システムとの統合要件を重視してn8nを選ぶケースが多いですが、AI戦略が明確な場合はDifyも検討価値があります。

コミュニティとエコシステムの成熟度

n8nは2019年の公開以来、GitHubスター数約14万件という巨大なコミュニティを築いています。公式フォーラムやDiscordも活発で、蓄積されたQ&Aやチュートリアル、1,700以上のワークフローテンプレートが利用可能です。

Difyも2023年前後から急速に成長し、GitHubスター数は既に11万を超えています。生成AIブームの追い風を受けて短期間で注目を集めましたが、コミュニティの歴史としてはまだ浅く、エコシステムは発展途上といえます。

実務での導入を検討する際は、コミュニティの成熟度も重要な判断材料になります。トラブルシューティングや実装例の豊富さ、サードパーティ製拡張の充実度など、長期的な運用を考えると無視できない要素です。

サーバーレス時代における今後の展望

イベントドリブンとAIの融合がもたらす新たな可能性

「サーバーレス」アーキテクチャの普及により、イベントドリブンな設計とAI機能の統合がますます重要になってきています。n8nもDifyも、それぞれの方向からこの課題に取り組んでいます。

n8nは2024年のアップデートでAI機能を大幅に強化し、LangChainとの統合やAIエージェント機能を追加しています。一方Difyは、ワークフロー機能を拡充し、より複雑な処理フローにも対応できるようになってきました。

今後は両ツールの機能が部分的に重複していく可能性もありますが、それぞれの強みとコアコンピタンスは維持されると予想しています。むしろ、相互運用性やAPI連携がより重要になり、適材適所での使い分けと統合が主流になるでしょう。

エンタープライズ向け機能の充実と課題

両ツールともエンタープライズ向け機能の拡充を進めています。n8nはBusinessプランでSSO/SAML/LDAPによるシングルサインオンや、Git連携によるバージョン管理などを提供しています。

Difyも同様にエンタープライズ機能を強化していますが、まだ発展途上の部分もあります。特にガバナンスやコンプライアンス関連の機能では、より成熟したn8nが一歩リードしている印象です。

サーバーレス環境でのセキュリティやコスト管理、監査ログの重要性が高まる中、これらの機能の充実度は今後の選定における重要な判断基準になると考えています。

まとめ

n8nとDifyの比較を通じて見えてきたのは、それぞれのツールが持つ明確な設計思想と価値提案の違いです。n8nは汎用的なワークフロー自動化とシステム統合のプラットフォームとして、Difyは AI/LLMアプリケーション開発の専門プラットフォームとして、それぞれ独自の強みを持っています。

「サーバーレス」時代において重要なのは、これらのツールを単独で評価するのではなく、全体的なアーキテクチャの中でどう位置づけ、どう組み合わせるかという視点です。実際のプロジェクトでは、両ツールを適材適所で活用し、それぞれの強みを最大限に引き出すハイブリッドなアプローチが最も効果的だと感じています。

技術選定において本質的に重要なのは、ツールの機能比較だけでなく、チームのスキルセット、既存システムとの親和性、長期的な保守性など、総合的な観点から判断することです。n8nもDifyも優れたツールですが、それらを使いこなし、ビジネス価値を生み出すのは結局のところ、エンジニアの技術力と創造性にかかっています。