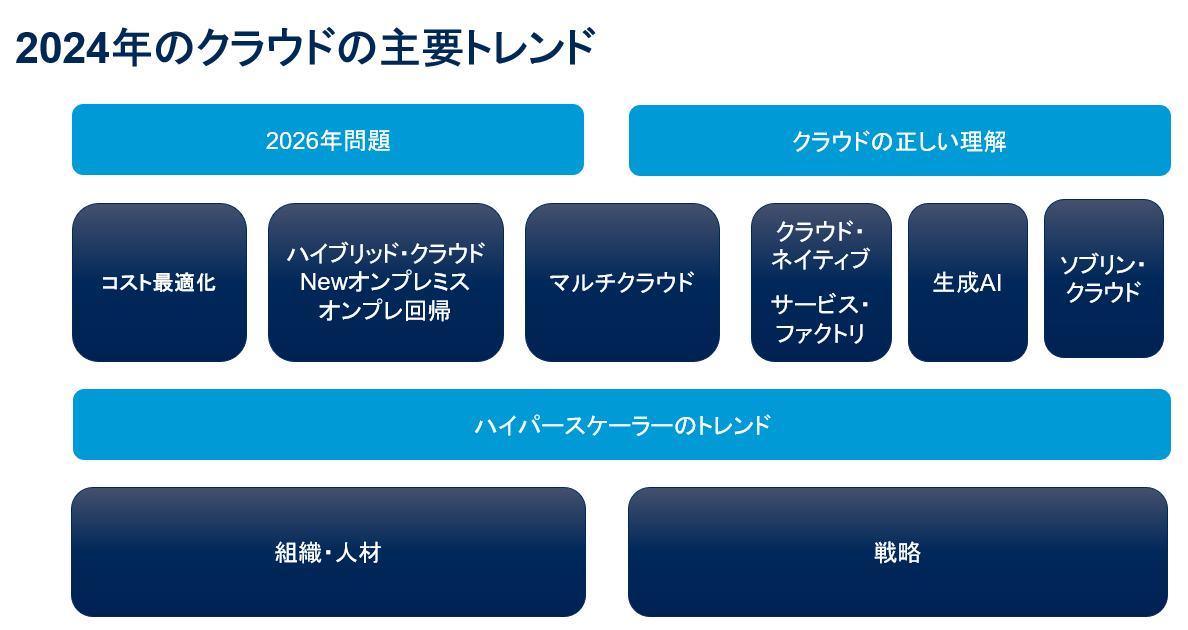

なぜ今、異種データベース移行が注目されるのか

ビジネス環境の変化とレガシーシステムの限界

企業のIT戦略において、データベースのモダナイゼーションは避けて通れない課題となっています。Gartnerの2024年レポートによると、グローバル企業の約70%が今後3年以内にレガシーデータベースのクラウド移行を計画しており、その主な理由として「ライセンスコストの削減」と「運用の柔軟性向上」が挙げられています。

特に日本国内では、2025年問題、いわゆる「2025年の崖」を前に、多くの企業が基幹システムの刷新を急いでいます。経済産業省のDXレポートでも指摘されているように、技術的負債の解消なくしてDXの実現は困難であり、その中核を成すのがデータベースの近代化なのです。

商用データベースからOSSへのシフトがもたらすインパクト

従来のOracle DatabaseやSQL Serverといった商用データベースは、確かに高い信頼性と豊富な機能を提供してきました。しかし、クラウドネイティブな時代においては、そのメリット以上にデメリットが目立つようになってきています。

年間数千万円から億単位に及ぶライセンス費用は、多くの企業にとって重い負担となっています。さらに、ベンダーロックインによる柔軟性の欠如は、急速に変化するビジネス要件への対応を困難にしています。一方で、PostgreSQLやMySQLといったOSSデータベースは、近年急速に機能と性能を向上させており、多くのユースケースで商用データベースと遜色ないレベルに達しています。

AWS SCTの技術的アーキテクチャと動作原理

SCTの基本構成と処理フロー

「AWS Schema Conversion Tool」は、異種データベース間の移行を支援するクライアントアプリケーションとして設計されています。WindowsおよびLinux(Fedora/Ubuntu)向けに無償で提供されており、ユーザーのローカル環境で動作します。

SCTの処理フローは以下のように整理できます。移行プロジェクトの作成から始まり、各段階で自動化と人間の判断を組み合わせることで、確実な移行を実現します。

- プロジェクト作成とソース・ターゲットDBの接続設定

- スキーマオブジェクトの自動分析と変換可能性評価

- 変換ルールの定義とカスタマイズ

- スキーマ変換の実行と結果検証

- ターゲットDBへの適用

このプロセスにおいて、SCTは単なる変換ツールではなく、移行の実現可能性を評価し、リスクを可視化する「移行アセスメントツール」としての役割も果たします。

対応データベースエンジンの広範性

SCTが支援する移行パターンの広さは、他のツールと比較しても際立っています。

表 SCTがサポートする主要な移行パターン

ソースDB | ターゲットDB | 主な用途 | 変換成功率の目安 |

|---|---|---|---|

Oracle Database | Aurora PostgreSQL | 商用DBからOSSへの移行 | 70-90% |

SQL Server | Aurora MySQL | ライセンスコスト削減 | 65-85% |

IBM Db2 (z/OS含む) | Amazon RDS | メインフレーム脱却 | 60-80% |

Teradata/Netezza | Amazon Redshift | DWHモダナイゼーション | 75-95% |

Apache Cassandra | Amazon DynamoDB | NoSQLプラットフォーム統合 | 80-90% |

SAP ASE (Sybase) | Aurora PostgreSQL | レガシーシステム刷新 | 60-75% |

この表が示すように、SCTは商用データベースからOSSへの移行だけでなく、データウェアハウスやNoSQLデータベースの移行も支援します。特にメインフレーム上のDb2からの移行サポートは、多くのレガシーシステムを抱える大企業にとって重要な機能です。

データ抽出エージェントによる大規模移行の実現

大規模なデータウェアハウス移行においては、SCTの「データ抽出エージェント」が重要な役割を果たします。このコンポーネントはソース側に配置され、並列処理によって効率的にデータを抽出し、Amazon S3経由でターゲットのRedshiftにロードします。

データ抽出エージェントを使用することで、AWS DMSと比較して15~35%高速なデータ転送が可能になるケースが報告されています。

この性能向上は、特に数十TB規模のデータ移行において顕著であり、移行期間の短縮に直結します。

国内企業における実践事例から学ぶ成功の秘訣

ビジネスエンジニアリング社のマルチDB対応プロジェクト

製造業向けERPパッケージ「mcframe」を開発するビジネスエンジニアリング株式会社は、商用データベース依存からの脱却を目指し、AWS SCTを活用した大規模な移行プロジェクトを実施しました。

同社の課題は、Oracleなどの商用データベース上で開発された膨大なストアドプロシージャをPostgreSQLに移植することでした。プロジェクト開始当初、外部委託も検討されていましたが、SCTの活用により以下の成果を達成しています。

自動変換による効率化の実現について、同社は次のような成果を報告しています。

- ストアドプロシージャの約90%を自動移植

- 開発工数を当初見積もりから大幅に削減

- 外部委託から内製化への切り替えを実現

この事例から学べる重要なポイントは、SCTを単なる変換ツールとしてではなく、「開発環境の早期構築ツール」として活用した点です。PostgreSQL環境がまだ整備されていない段階で、SCTを使って既存資産を素早くAmazon RDS for PostgreSQL上に展開し、開発を前倒しで開始できたことが、プロジェクト成功の鍵となりました。

三越伊勢丹システム・ソリューションズの段階的移行戦略

百貨店グループの基幹ITを担う三越伊勢丹システム・ソリューションズ(IMS)は、AWSのDatabase Migration Accelerator(DMA)プログラムを活用し、グループ各社の基幹システムDBをクラウドに移行しました。

同社のアプローチで特筆すべきは、一気に全システムを移行するのではなく、段階的な移行戦略を採用した点です。まず影響範囲の小さいシステムから着手し、SCTとDMSの組み合わせによる移行手法を確立した後、より重要なシステムへと展開していきました。

この段階的アプローチがもたらした利点は以下の通りです。

- リスクの最小化と早期の成功体験の獲得

- 移行チームのスキル向上と知見の蓄積

- ステークホルダーの理解と協力の段階的な獲得

他クラウドプロバイダーの移行サービスとの比較分析

Azure Database Migration Serviceとの機能比較

MicrosoftのAzure Database Migration Service(Azure DMS)は、主にSQL ServerからAzureへの移行に最適化されたサービスです。SQL Server Migration Assistant(SSMA)という専用ツールも提供されていますが、SCTとは異なるアプローチを採用しています。

Azure DMSの特徴は、Microsoft製品エコシステム内での統合の深さにあります。Azure Data StudioやVisual Studioとの連携により、開発者にとって馴染みのある環境で移行作業を進められます。一方で、対応するソースデータベースの範囲はSCTに比べて限定的であり、特にメインフレーム系のデータベースやSybase ASEなどのレガシーシステムへの対応は不十分です。

Google Cloud Database Migration Serviceの進化

Google CloudのDatabase Migration Service(DMS)は、当初MySQLやPostgreSQLの同種移行に焦点を当てていましたが、2023年以降、Oracle→PostgreSQLの異種移行機能を大幅に強化しています。

特に注目すべきは、「Geminiエンハンスド変換」と呼ばれるAI支援機能の導入です。これは生成AIを活用してスキーマ変換の精度を向上させる取り組みであり、複雑なPL/SQLコードの変換においてより高い成功率を実現しています。

しかし、Google Cloud DMSはフルマネージドサービスとして提供されているため、オンプレミス環境での評価や、AWS以外の環境への移行には適用できません。この点で、スタンドアロンツールとして動作するSCTの汎用性には及ばない部分があります。

Oracle Cloud Infrastructureの移行戦略

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)のアプローチは、他のクラウドプロバイダーとは根本的に異なります。OCI Database MigrationやZero Downtime Migration(ZDM)といったツールは、基本的にOracleからOracleへの移行に特化しており、異種データベースへの変換は想定されていません。

これは「Oracleワークロードをそのまま受け入れる」というOCIの戦略を反映しています。Exadata Cloud ServiceやAutonomous Databaseといったサービスにより、オンプレミスのOracleデータベースを変更なくクラウドに移行できることが売りですが、ベンダーロックインからの脱却を目指す企業にとっては選択肢とはなりにくいでしょう。

マネージドサービス化の波:AWS DMS Schema Conversionの登場

フルマネージド型への進化がもたらす変革

2022年末、AWSはDMS Schema Conversion機能をリリースしました。これは従来のSCTの機能をクラウド上のマネージドサービスとして提供するもので、移行プロジェクトの進め方に大きな変化をもたらしています。

DMS Schema Conversionの利点は以下のような点に集約されます。

- ローカル環境へのツールインストールが不要

- CloudFormationやTerraformによるIaC管理が可能

- AWSの他サービスとのネイティブな統合

一方で、オンプレミス環境での事前評価や、AWS以外への移行には従来のSCTが依然として必要であり、両者を適材適所で使い分けることが重要です。

Infrastructure as Codeによる移行の自動化

DMS Schema Conversionの登場により、データベース移行プロジェクトもIaCの対象となりました。以下は、CloudFormationを使用した移行プロジェクトの定義例です。

Resources:

MigrationProject:

Type: AWS::DMS::MigrationProject

Properties:

SourceDataProviderDescriptors:

- DataProviderIdentifier: oracle-source

DataProviderName: Production Oracle DB

SecretsManagerSecretId: !Ref OracleSecrets

TargetDataProviderDescriptors:

- DataProviderIdentifier: aurora-target

DataProviderName: Aurora PostgreSQL

SecretsManagerSecretId: !Ref AuroraSecrets

MigrationProjectName: legacy-modernizationこのようなコード化により、移行プロジェクトの再現性と標準化が大幅に向上し、複数環境への展開や、災害復旧時の迅速な再構築が可能になります。

移行プロジェクトを成功に導く実践的ガイドライン

アセスメントフェーズの重要性

移行プロジェクトの成否は、初期のアセスメントフェーズでほぼ決まると言っても過言ではありません。SCTが生成する「データベース移行評価レポート」は、プロジェクトの実現可能性を判断する上で極めて重要な情報源となります。

評価レポートから読み取るべき重要な指標は以下の通りです。

- 自動変換可能なオブジェクトの割合

- 手動対応が必要な機能の複雑度評価

- 推定される移行工数とリスク項目

特に注目すべきは、「変換不能」とマークされた項目です。これらは単に技術的な課題を示すだけでなく、ビジネスプロセスの見直しやアプリケーション改修の必要性を示唆している可能性があります。

パフォーマンスチューニングの戦略

移行後のパフォーマンス問題は、多くのプロジェクトで直面する課題です。OracleからPostgreSQLへの移行を例に取ると、同じSQLでもクエリオプティマイザの動作が異なるため、期待通りの性能が出ないケースがあります。

この問題に対処するための段階的アプローチを以下に示します。

- ベースライン性能の測定と記録

- 移行後の性能測定と差分分析

- 実行計画の比較とボトルネック特定

- インデックス戦略の再設計

- 必要に応じたクエリの書き換え

Amazon Redshiftへの移行の場合、SCTは自動的にソートキーや分散キーの推奨を提供します。これらの推奨を適切に適用することで、多くの場合、移行前よりも優れたパフォーマンスを実現できます。

リスク管理と緩和策

データベース移行プロジェクトには様々なリスクが潜在しています。以下に主要なリスクと対応策をまとめました。

表 移行プロジェクトの主要リスクと緩和策

リスクカテゴリ | 具体的なリスク | 緩和策 | 実施タイミング |

|---|---|---|---|

技術的リスク | 変換不能な機能の存在 | 早期アセスメント実施、代替案の準備 | 計画フェーズ |

性能リスク | 移行後の性能劣化 | 性能テストの早期実施、チューニング時間の確保 | 開発・テストフェーズ |

運用リスク | ダウンタイム超過 | CDCによる継続同期、段階的切り替え戦略 | 移行実施フェーズ |

セキュリティリスク | データ漏洩の可能性 | 暗号化の徹底、アクセス制御の強化 | 全フェーズ |

ビジネスリスク | 業務影響の拡大 | 段階的移行、ロールバック計画の策定 | 計画・実施フェーズ |

これらのリスクに対して、プロジェクト初期から継続的にモニタリングし、必要に応じて計画を修正する柔軟性を持つことが重要です。

将来展望:生成AIとの融合が開く新たな可能性

AI支援による変換精度の向上

データベース移行の分野でも、生成AIの活用が急速に進んでいます。Google CloudのGeminiエンハンスド変換は、その先駆的な例ですが、AWSでも同様の取り組みが進んでいると考えられます。

生成AIがもたらす可能性として、以下のような領域が期待されています。

- 複雑なストアドプロシージャの意味理解と最適な変換

- ビジネスロジックを保持した上でのコード最適化

- 移行後の性能問題の予測と事前対策の提案

マルチクラウド時代の移行戦略

企業のIT戦略がマルチクラウド・ハイブリッドクラウドへと進化する中、データベース移行ツールにも新たな要件が生まれています。SCTのようなスタンドアロンツールは、特定のクラウドベンダーに依存しない移行を可能にする点で、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。

将来的には、以下のような機能拡張が期待されます。

- クロスクラウド移行の直接サポート

- コンテナ化されたデータベースへの対応強化

- サーバーレスアーキテクチャへの移行支援

まとめ

AWS Schema Conversion Toolは、単なるスキーマ変換ツールという枠を超えて、企業のデータベースモダナイゼーション戦略を支える重要な基盤となっています。本記事で紹介した国内企業の事例が示すように、適切な計画と段階的なアプローチにより、大規模かつ複雑な移行プロジェクトも成功に導くことが可能です。

重要なのは、ツールの機能を理解するだけでなく、自社のビジネス要件とIT戦略に合わせて、最適な移行アプローチを設計することです。SCTやDMS Schema Conversionといったツールは、あくまでもその実現を支援する手段であり、成功の鍵は人間の判断と計画にあることを忘れてはいけません。

データベース移行は、技術的な挑戦であると同時に、組織のデジタル変革を推進する絶好の機会でもあります。レガシーシステムからの脱却を通じて、より柔軟で、コスト効率的で、イノベーティブなIT基盤を構築することが、これからの競争力の源泉となるでしょう。