サーバーレス技術と共に歩んだ私たちの歴史

サーバーレスアーキテクチャという言葉には、少し誤解を招きやすい部分があります。実際には物理的なサーバーが存在しないわけではなく、アプリケーションを動かすためのサーバー管理をクラウドプロバイダーが全て引き受けてくれる、という意味です。開発者にとってサーバーが「透明化」され、まるで存在しないかのように開発できることから、この名前が付けられました。

個人的にサーバーレスを初めて触った時の衝撃は今でも鮮明に覚えています。それまでEC2インスタンスのサイジングやAuto Scalingの設定に頭を悩ませていた日々から、コードをアップロードするだけで自動的にスケールするシステムが動き始めた瞬間、これは本当に「革命的」だと感じました。

サーバーレスの本質とFaaS・BaaSの違い

サーバーレスアーキテクチャを理解する上で重要なのは、「FaaS(Function as a Service)」と「BaaS(Backend as a Service)」という2つの概念です。

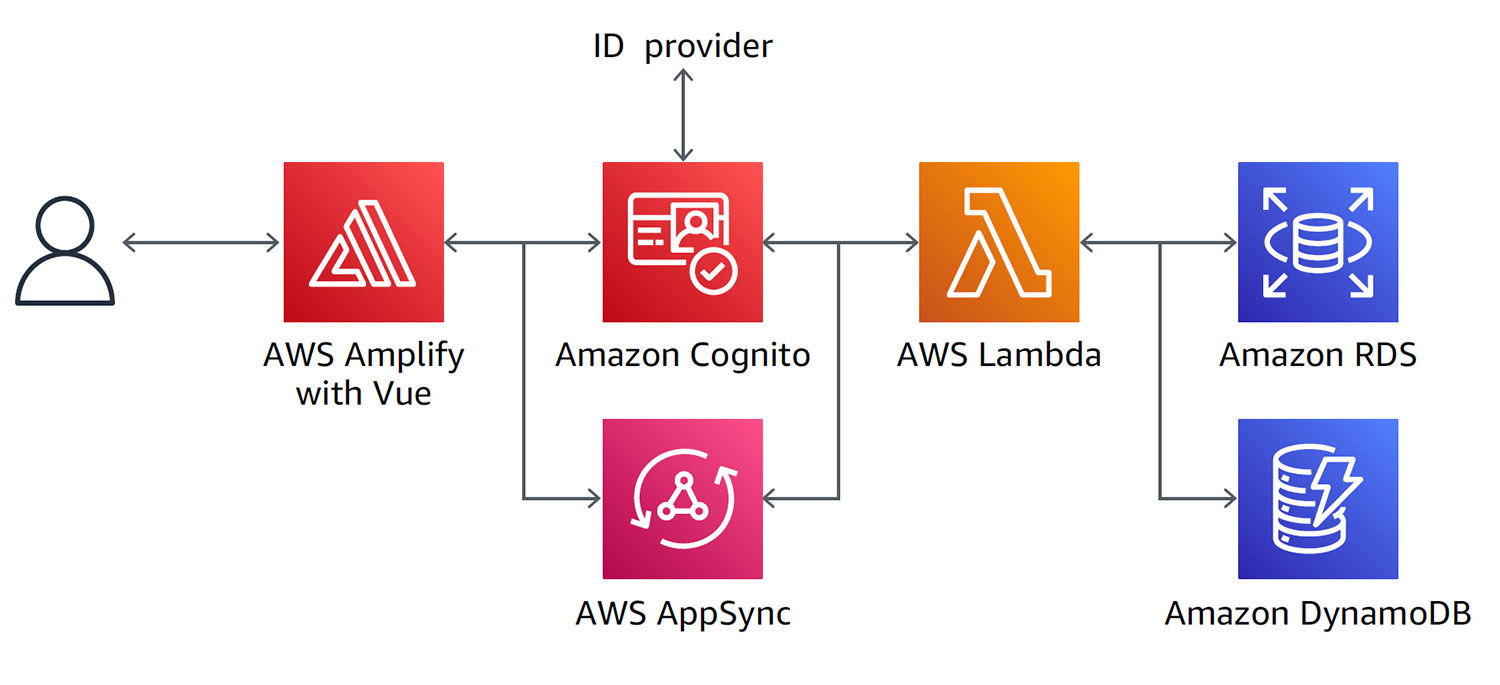

FaaSは関数単位でコードを実行するサービスで、AWS Lambdaが代表例です。開発者は実行したい処理を関数として記述し、イベントが発生した時にその関数が自動的に実行される仕組みです。一方、BaaSは認証基盤やデータベース、ストレージなどのバックエンド機能をマネージドサービスとして提供する形態を指します。

この2つを組み合わせることで、サーバーを一切管理することなくシステム全体を構築できます。例えば、ユーザー認証にはAmazon Cognito、データ保存にはDynamoDB、カスタム処理にはLambda関数といった具合に、各機能を適材適所で配置していきます。

AWSが提供する主要なサーバーレスサービス群

AWSのサーバーレスエコシステムは非常に充実しており、様々なユースケースに対応できます。主要なサービスとその特徴を見ていきましょう。

コンピューティングとAPI管理

「AWS Lambda」は、サーバーレスアーキテクチャの中核となるサービスです。関数をアップロードするだけで、必要な時に必要なだけコンテナが起動し、処理を実行します。課金は実行時間と実行回数に基づく従量制で、アイドル時にはコストが発生しません。

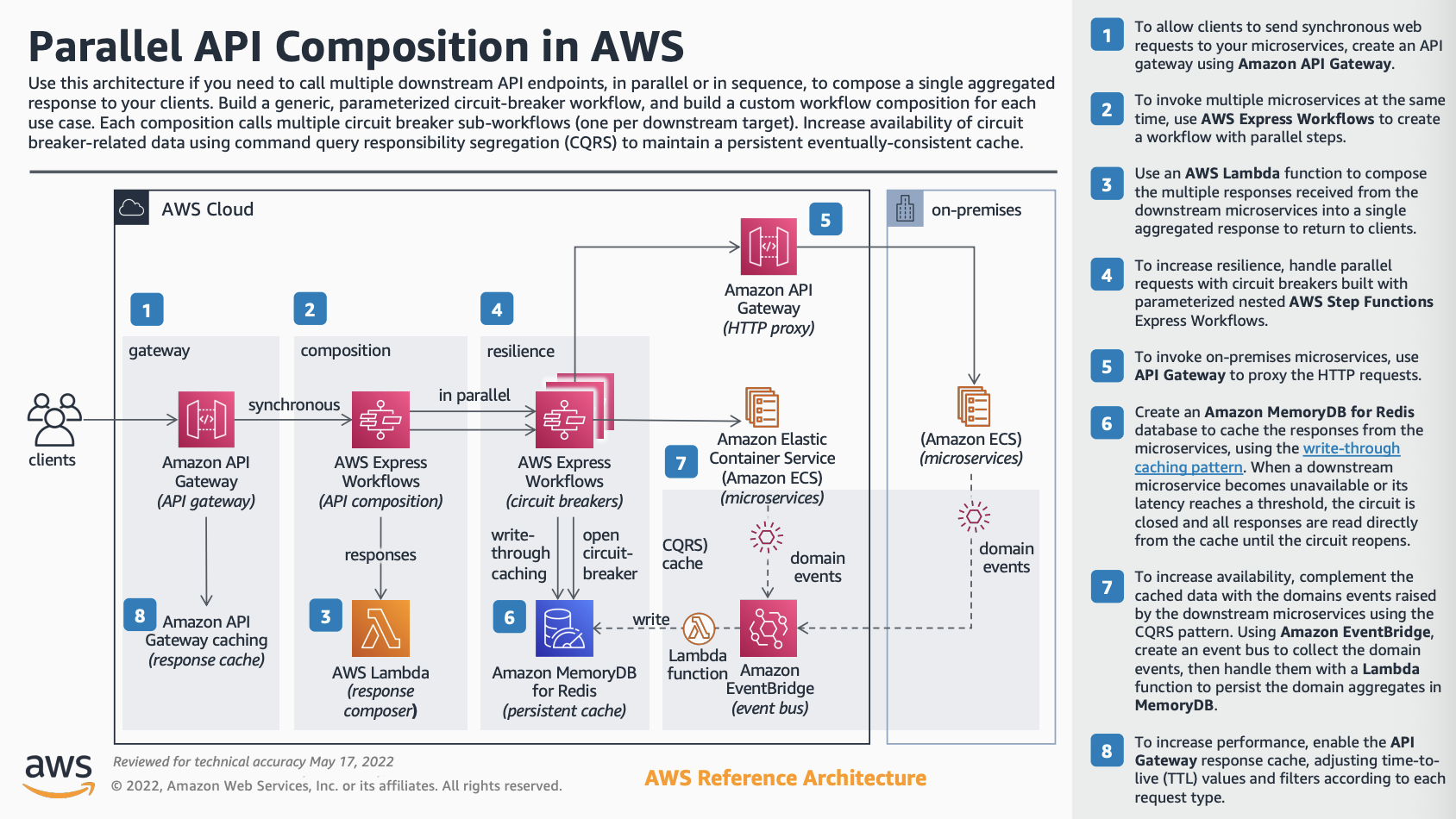

「Amazon API Gateway」は、REST APIやWebSocket APIを簡単に作成・管理できるフルマネージドサービスです。Lambdaと組み合わせることで、サーバーレスなWebサービスを構築できます。認証認可やスケーリング、モニタリングもAWSが全て管理してくれるため、APIの本質的な設計に集中できます。

データストレージとメッセージング

「Amazon DynamoDB」は、フルマネージドなNoSQLデータベースサービスです。キー値型およびドキュメント型のデータモデルをサポートし、任意の規模のデータを一桁ミリ秒のレイテンシで処理できます。自動スケーリングにより、ゼロからピークまでシームレスに対応可能です。

「Amazon S3」は、オブジェクトストレージ型のサーバーレスストレージサービスです。静的ウェブサイトのホスティングから、大規模なデータレイクまで、幅広い用途で活用されています。S3にファイルがアップロードされたことをトリガーにLambdaを起動する、といったイベント駆動の処理も簡単に実装できます。

ワークフローとイベント管理

「Amazon EventBridge」は、イベント駆動型アプリケーションを構築するためのサーバーレスイベントバスです。各種AWSサービスやSaaS、自社アプリケーションからのイベントを受け取り、定義したルールに従って適切なターゲットへルーティングします。

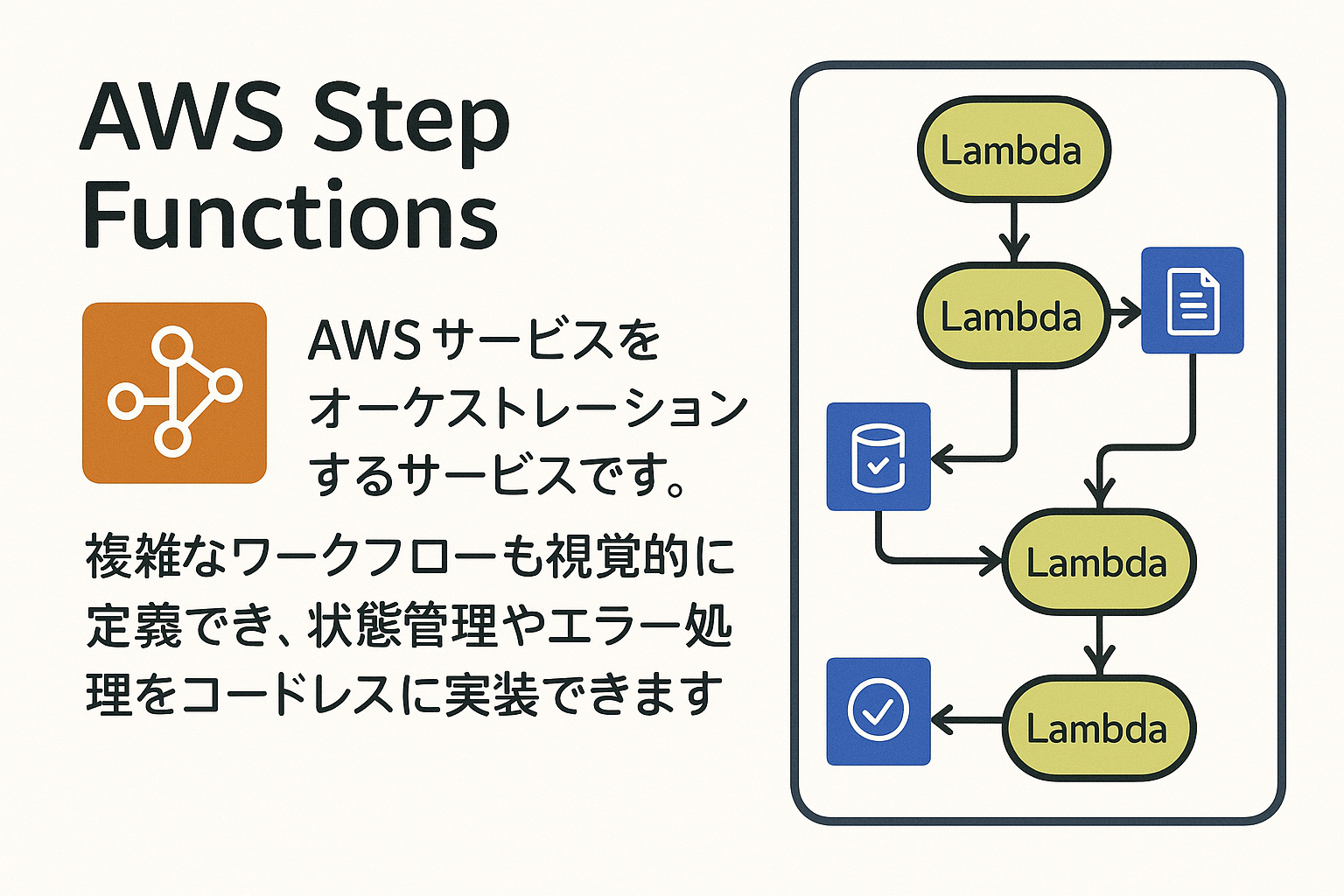

「AWS Step Functions」は、複数のLambda関数やAWSサービスをオーケストレーションするサービスです。複雑なワークフローも視覚的に定義でき、状態管理やエラー処理をコードレスに実装できます。

実践的なアーキテクチャパターンと構築手法

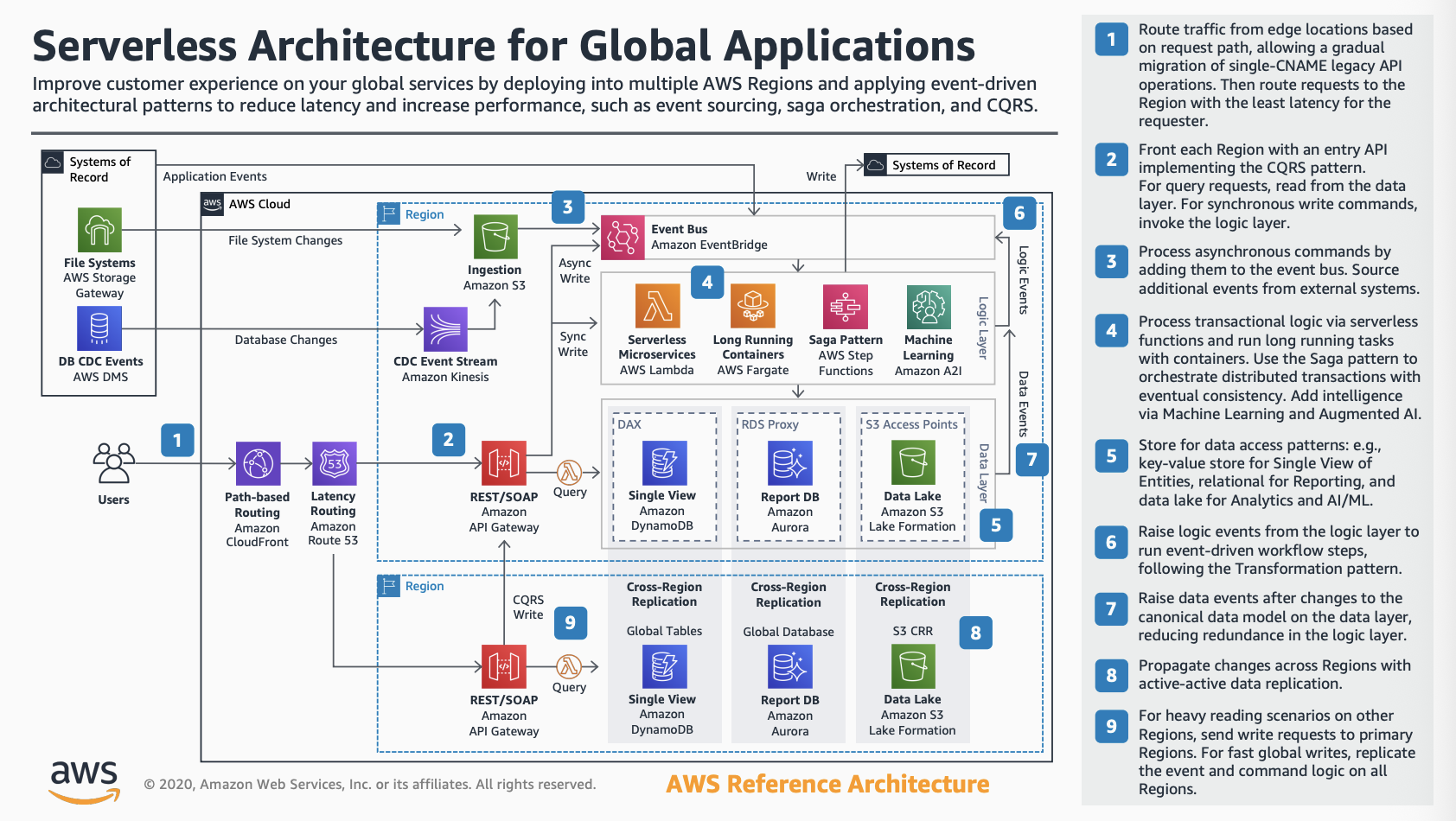

イベント駆動の疎結合アーキテクチャ

サーバーレスアーキテクチャでは、イベント駆動の疎結合な構成が基本となります。各サービスがイベントを介して連携することで、システム全体の柔軟性と保守性が向上します。

実際のプロジェクトで構築したToDoアプリケーションの例を紹介します。ユーザーからのリクエストはAPI Gatewayで受け付け、各種のLambda関数(addTodo、deleteTodo等)を呼び出してビジネスロジックを実行します。データはDynamoDBのテーブルに保存し、フロントエンドの静的コンテンツはS3とCloudFrontでホスティングします。認証基盤にはAmazon Cognitoを使用し、全体がサーバーレスで構成されています。

このアーキテクチャの美しさは、各コンポーネントが独立して動作し、必要な時だけリソースを消費する点にあります。トラフィックが急増しても自動的にスケールし、閑散期にはコストが最小限に抑えられます。

Infrastructure as Codeによる管理

サーバーレスアプリケーションの構築では、「AWS SAM(Serverless Application Model)」や「AWS CDK(Cloud Development Kit)」を使用したInfrastructure as Code(IaC)のアプローチが重要です。

以下はAWS SAMを使用したLambda関数とAPI Gatewayの定義例です。YAMLテンプレートに必要なリソースを宣言的に記述することで、環境の再現性と管理の効率性が格段に向上します。

Resources: TodoFunction:

Type: AWS::Serverless::Function

Properties:

Handler: index.handler

Runtime: nodejs22.x

Events: TodoApi:

Type: Api Properties:

Path: /todos Method: get個人的な経験では、IaCを導入することで環境構築のミスが激減し、開発速度が約2倍に向上しました。特に複数環境(開発、ステージング、本番)を管理する際には、その威力を実感できます。

マイクロサービス間の非同期連携パターン

複雑なシステムでは、マイクロサービス間の連携が重要になります。EventBridgeを使用したイベント駆動の非同期連携パターンは、システムの疎結合性を保ちながら、高い拡張性を実現します。

例えば、注文処理システムでは、注文イベントが発生すると以下のような処理が並行して実行されます。

- 在庫引当サービスが在庫を確保

- 通知サービスが顧客にメール送信

- 分析サービスが売上データを集計

各サービスは独立したLambda関数として実装され、EventBridgeのルールによってイベントがルーティングされます。この設計により、新しいサービスの追加や既存サービスの変更が容易になり、システム全体の柔軟性が大幅に向上します。

コスト最適化とスケーラビリティの実現

従量課金モデルがもたらす革新的なコスト構造

サーバーレスアーキテクチャの最大の魅力の一つは、その革新的なコスト構造です。「使った分だけ支払う」という従量課金モデルは、特に負荷が変動するシステムにおいて劇的なコスト削減をもたらします。

実際にあるECサイトの事例では、従来のEC2ベースのアーキテクチャからサーバーレスに移行したことで、月間のインフラコストが約60%削減されました。特に深夜帯や平日昼間のアクセスが少ない時間帯では、ほぼゼロに近いコストで運用できています。

表 サーバーレス移行によるコスト削減効果の実例

項目 | 移行前(EC2ベース) | 移行後(サーバーレス) | 削減率 |

|---|---|---|---|

月間インフラコスト | $2,500 | $1,000 | 60% |

ピーク時対応コスト | $800(事前プロビジョニング) | $300(自動スケール) | 62.5% |

運用人件費 | 40時間/月 | 10時間/月 | 75% |

年間総コスト | $42,000 | $15,600 | 63% |

この表が示すように、コスト削減は単にインフラ費用だけでなく、運用負荷の軽減による人件費削減も含まれます。サーバーのパッチ適用やスケーリング調整といった運用作業が不要になることで、エンジニアはより価値の高い開発作業に集中できるようになりました。

自動スケーリングによる無限の拡張性

AWS Lambdaは、リクエスト数に応じて自動的に実行環境をスケールアウトします。負荷が増えれば次々と新たなインスタンスを立ち上げ、高並列に処理をさばきます。逆に負荷が下がれば不要になったインスタンスを自動的に破棄し、スケールインします。

この挙動は完全にマネージドで行われ、ゼロからピークまで人手を介さず拡張できます。テレビ放映やSNSでのバズといった予測困難なトラフィック急増にも、システムは即座に対応し、サービスの継続性を保ちます。

サーバーレスアーキテクチャの課題と対策

コールドスタート問題への現実的なアプローチ

サーバーレスの課題として最もよく挙げられるのが「コールドスタート」問題です。一定時間未使用だった関数は実行環境が解放され、次回呼び出し時に初期化のオーバーヘッドが発生します。

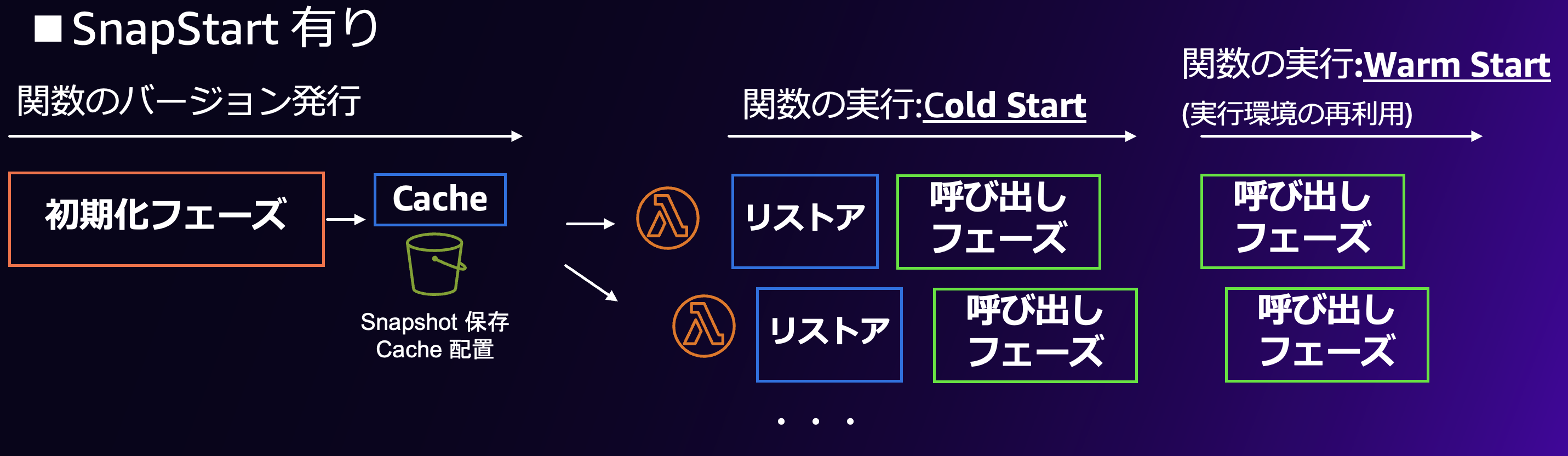

しかし、AWSは「Lambda SnapStart」機能をリリースしており、この問題に対する画期的な解決策を提供しています。SnapStartは関数初期化完了後のメモリ/Disk状態をスナップショット取得し、次回以降の起動時にそれを復元することで起動遅延を大幅に削減します。

私たちの検証では、Java関数で3.5秒かかっていた初回起動が0.5秒まで短縮されるという劇的な改善が確認されています。しかも追加コストなしで利用できるため、コールドスタートが課題となっているシステムでは積極的に活用すべき機能です。

ベンダーロックインとその緩和策

サーバーレスアーキテクチャのもう一つの懸念事項は、特定クラウドプロバイダーへの依存度が高くなる「ベンダーロックイン」です。AWS Lambda用に書いた関数や、DynamoDB用に設計したデータモデルは、そのままでは他社クラウド上で動作しません。

この問題に対する私の考えは、「適切なレイヤーでの抽象化」と「ハイブリッドアーキテクチャの採用」です。ビジネスロジックはクラウド非依存なコードとして実装し、AWS固有の機能は薄いアダプター層でラップすることで、将来の移行コストを最小化できます。

また、全てをサーバーレスにする必要はありません。コアとなるビジネスロジックはコンテナ(EKS/Fargate)で実装し、変動の大きい部分だけサーバーレス化するといったハイブリッドなアプローチも有効です。

デバッグとモニタリングの新たな考え方

分散システムとなるサーバーレスアーキテクチャでは、従来のデバッグ手法が通用しません。SSHでサーバーにログインして調査する、といった手段が使えないためです。

そこで重要になるのが、「CloudWatch Logs」や「AWS X-Ray」といった観測ツールの活用です。特にX-Rayによる分散トレーシングは、複数のサービスをまたぐリクエストの流れを可視化し、ボトルネックや障害箇所を特定するのに非常に有効です。

最近のプロジェクトでは、全てのLambda関数にX-Rayトレーシングを有効化し、カスタムセグメントで詳細な処理時間を記録するようにしています。これにより、本番環境での問題発生時も、数分で原因を特定できるようになりました。

ベストプラクティスと今後の展望

AWS Well-Architectedに基づく設計原則

AWSが提供する「Well-Architected Framework」のServerless Applications Lensには、サーバーレス特有の設計原則がまとめられています。特に重要なポイントを以下に示します。

関数設計における重要な原則は以下の通りです。

- 単一の責任を持つ小さな関数として設計し、デバッグと管理を容易にする

- 関数はステートレスに保ち、状態は外部データストアに保存する

- 統一的なロギング/モニタリングを実施し、システム全体を可視化する

- IAMポリシーは最小権限の原則に従い、セキュリティを確保する

これらの原則に従うことで、保守性が高く、セキュアなサーバーレスアプリケーションを構築できます。

最新技術トレンドと将来への展望

2025年現在、サーバーレスの世界は急速に進化を続けています。特に注目すべきトレンドとして、以下の3つが挙げられます。

Aurora Serverless v2の登場

リレーショナルデータベースもサーバーレス化が進んでいます。従来のRDSでは困難だった瞬時のスケーリングが可能になり、データベース層も含めた完全なサーバーレスアーキテクチャが現実的になってきました。

イベント駆動アーキテクチャの構築が容易に

次に、「EventBridge Pipes」のような新サービスにより、イベント駆動アーキテクチャの構築がさらに簡単になっています。特定のイベントソースからターゲットへのポイントツーポイント統合を数クリックで設定でき、フィルタリングや変換も含めて宣言的に定義できます。

エッジコンピューティングとの融合

そして、エッジコンピューティングとの融合も進んでいます。Lambda@EdgeやCloudflare Workersといったエッジ上での関数実行により、ユーザーにより近い場所で処理を行い、レイテンシを極限まで削減する取り組みが広がっています。

まとめ

サーバーレスアーキテクチャは、単なる技術トレンドではなく、開発文化そのものを変革する力を持っています。インフラ管理から解放された開発者は、真にビジネス価値を生み出すコードの実装に集中できるようになりました。

私自身、サーバーレスを採用してから、新機能のリリースサイクルが約3倍速くなり、同時にシステムの安定性も向上するという、一見矛盾するような成果を実現できています。これは、マネージドサービスが提供する高い信頼性と、イベント駆動アーキテクチャによる疎結合な設計がもたらす恩恵です。

確かにコールドスタートやベンダーロックインといった課題は存在しますが、適切な対策とベストプラクティスの適用により、これらのデメリットを最小化できます。むしろ、得られるメリットの大きさを考えれば、多くのケースでサーバーレスアーキテクチャは最適な選択肢となるでしょう。

今後もサーバーレス技術は進化を続け、より多くの領域で活用されていくことは間違いありません。開発者として、この革新的な技術を積極的に取り入れ、より良いシステムを構築していくことが、私たちの責務だと考えています。