ドキュメント生成AIが変えた2025年の業務風景

2025年の今、オフィスの風景は確実に変わりつつあります。朝のミーティングで「AIアシスタント」と対話しながら議事録を自動生成し、午後には契約書のレビューをGPT-5搭載のツールに任せる。そんな光景が、もはや特別なものではなくなってきました。

実は私も先週、クライアント企業での生成AI導入プロジェクトに参画してきたのですが、現場の変化には正直驚かされました。ベテラン社員の方が「こんなに楽になるなんて」と感動されている姿を見て、技術の進化が人の働き方を本当に変えているんだなと実感したんです。

最新モデルがもたらす質的変化

次世代モデルの実力を検証する

2025年現在、GPT-5やAnthropic社のClaude最新版、GoogleのGeminiなどの次世代モデルが続々と登場しています。これらのモデルは単なる「バージョンアップ」というレベルを超えて、根本的な性能向上を実現しているんです。

特筆すべきは「長文処理能力」の飛躍的な向上です。従来のモデルでは数千文字が限界だった処理が、今では10万トークン以上の文書を一括で扱えるようになりました。実際にクライアント企業で数百ページの業務マニュアルをまるごと読み込ませて要約させたところ、わずか6分で的確なサマリーが出力されたときには、正直「これはもう人間の仕事じゃないな」と思わざるを得ませんでした。

マルチモーダル対応が開く新たな可能性

最新モデルのもう一つの特徴は「マルチモーダル対応」です。テキストだけでなく、画像や音声、さらには動画まで理解・生成できるようになってきています。

先日試したデモでは、手書きのホワイトボード写真をアップロードするだけで、きれいに整形された議事録が生成されました。OCR技術と生成AIの組み合わせで、これまで人手に頼っていた作業が自動化される。こういった「地味だけど効果的」な改善こそ、実務での価値が高いと感じています。

日本企業における導入実態

大手企業の先進事例から学ぶ

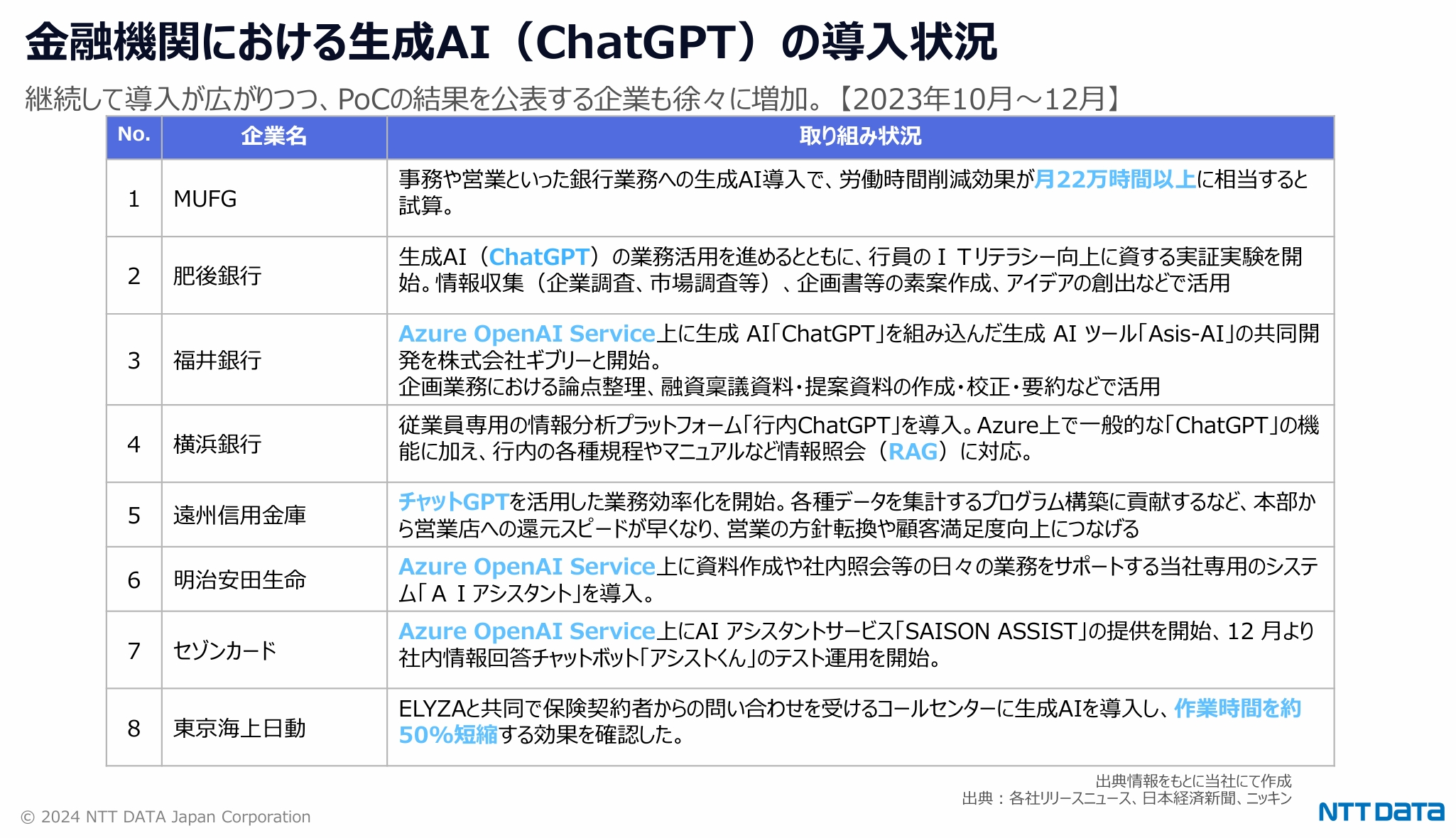

日本企業の生成AI活用は、想像以上に進んでいます。以下の表は、主要企業の導入効果をまとめたものです。

表 主要日本企業の生成AI導入による業務効率化実績

企業名 | 導入システム | 対象業務 | 削減効果 |

|---|---|---|---|

独自開発AI | 稟議書・提案書作成 | 月22万時間相当 | |

AIアシスタント | マニュアル検索・QA | 390店舗で即時対応実現 | |

社内開発向けツール | コーディング支援 | エンジニア1人あたり1日2時間 | |

自社LLM | 資料・議事録・コード作成 | 資料作成50%、コード80%削減 | |

ChatGPT/OpenAI API | 広告運用 | 月間7万時間(30%)削減 |

この表を見ると、単なる「実験」ではなく、実際の業務で大規模な効果を上げていることがわかります。特にイオンリテールの事例では、数万ページに及ぶ従業員マニュアルを学習したAIアシスタントが全国390店舗で稼働し、新人でもベテランと同等の顧客対応ができるようになったそうです。

中堅・中小企業での活用パターン

大企業だけでなく、中堅・中小企業でも生成AI活用が広がっています。興味深いのは、必ずしも高額な独自システムを構築するのではなく、既存のSaaSを上手く活用している点です。

実際に支援した中堅製造業の事例では、Microsoft 365 Copilotを導入することで、以下のような成果を得ています。

提案書作成における初稿作成時間が平均3時間から30分に短縮され、営業担当者が顧客との対話により多くの時間を割けるようになりました。また、会議の議事録作成も自動化され、会議後すぐに参加者全員で内容を確認・修正できる体制が整いました。

実装を成功させる導入プロセス

PoC段階での重要チェックポイント

生成AI導入で失敗する企業の多くは、いきなり全社展開を試みてしまうケースです。成功している企業は必ず小規模な「概念実証(PoC)」から始めています。

PoCで確認すべき主要なポイントは以下の通りです。

- 自社データとの親和性を検証し、期待する精度が得られるか確認する

- セキュリティ要件を満たせるか、特に機密情報の取り扱いについて詳細に検討する

- 現場社員の受け入れ態勢を確認し、必要な教育・サポート体制を設計する

- 費用対効果を試算し、継続的な運用が可能か判断する

段階的展開とガバナンス整備

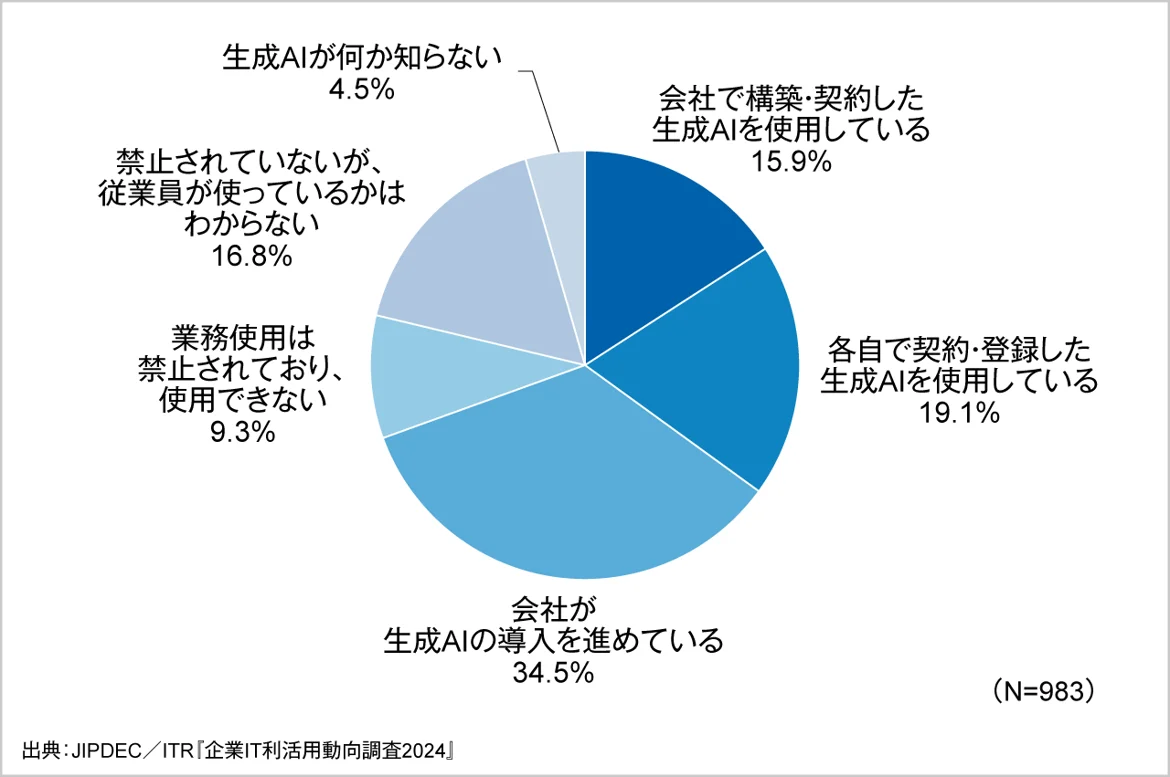

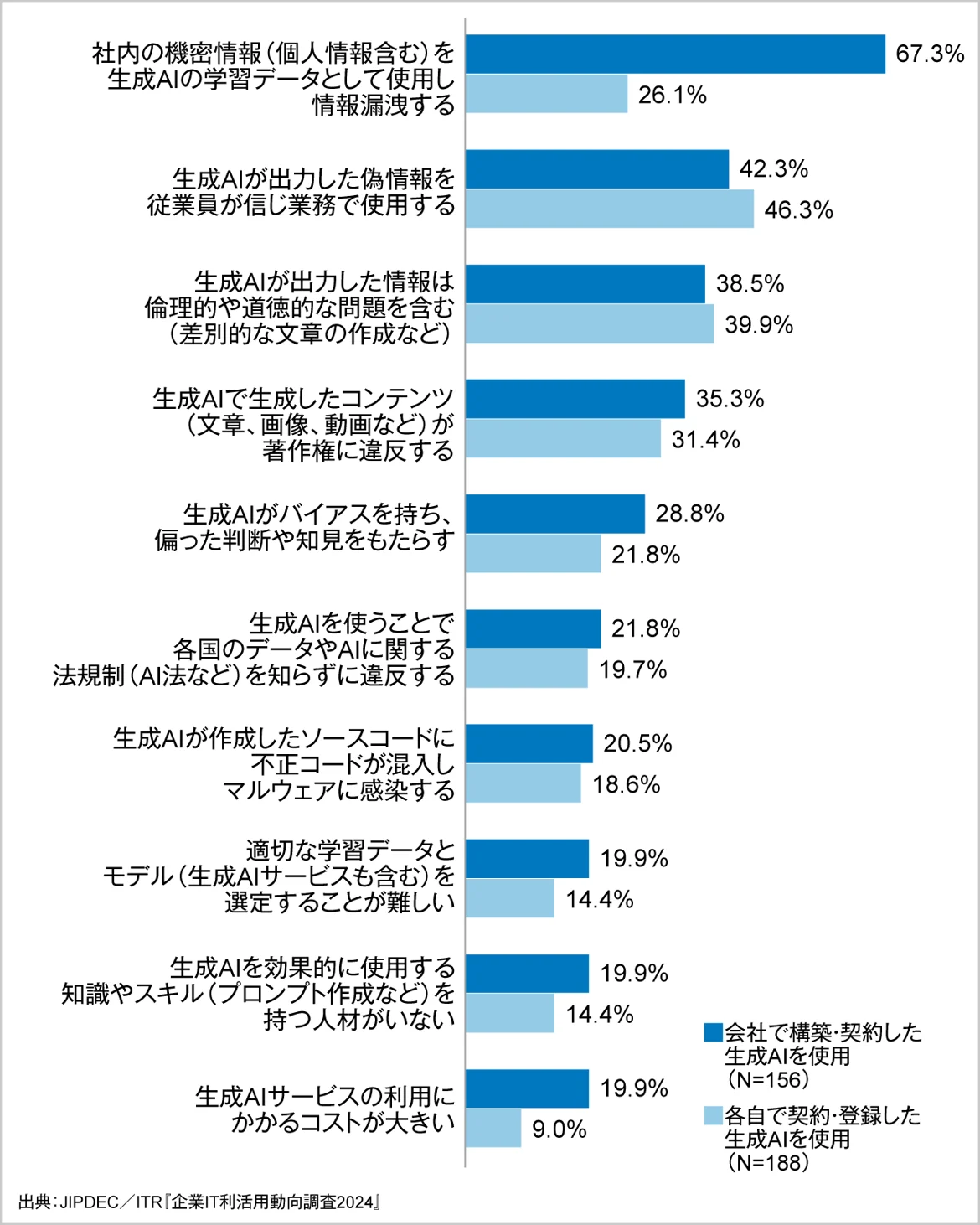

2024年の調査によると、生成AIを公式に導入している企業の68.6%が利用規定やガイドラインを策定しているのに対し、社員が勝手に使っているだけの企業では9.0%に留まっています。この差は、まさにガバナンスの重要性を物語っています。

私が関わったプロジェクトでも、まず社内規程の整備から始めました。「機密情報は入力しない」「生成された内容は必ず人間がチェックする」といった基本ルールを明文化し、全社員への教育を実施。その上で、部門ごとに段階的に展開していくアプローチを取りました。

RAG技術による社内データ活用

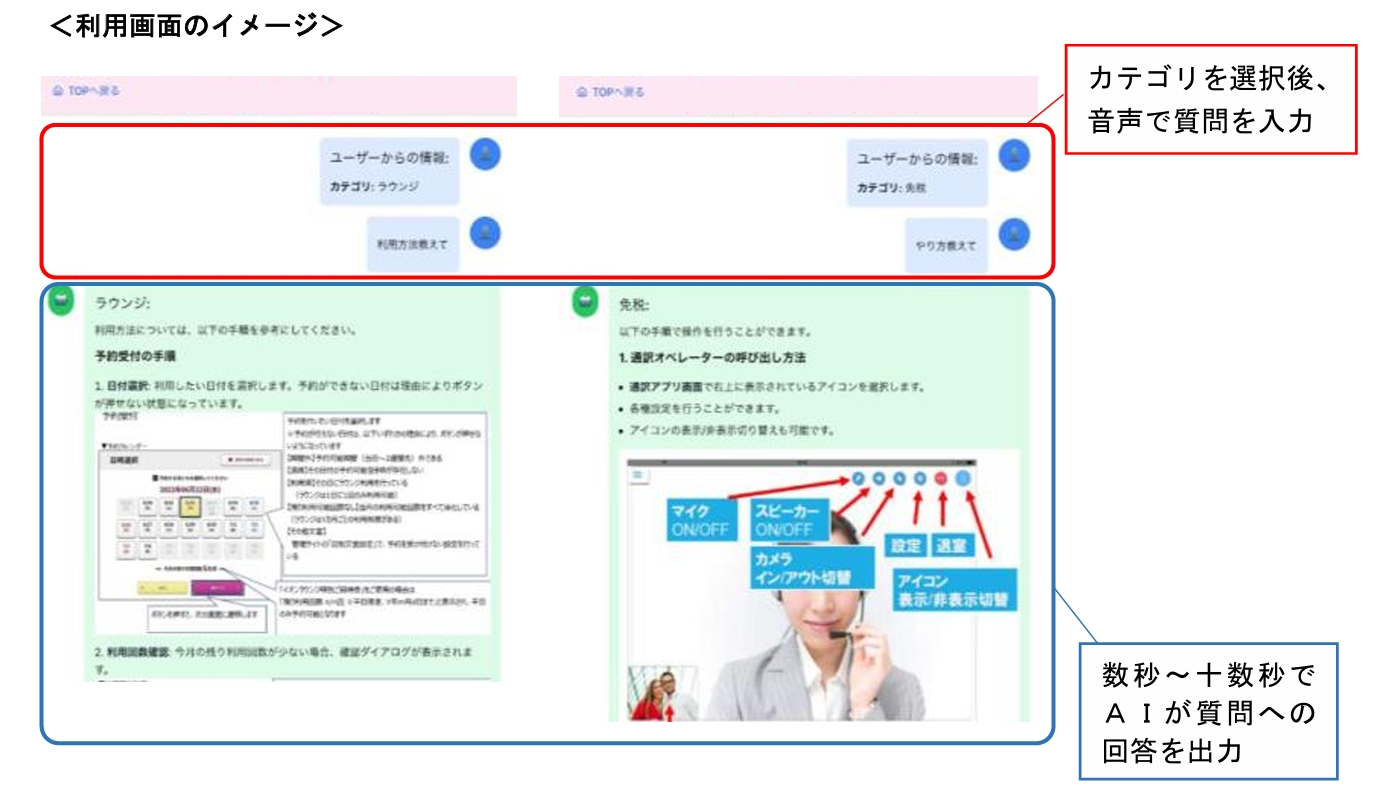

「Retrieval-Augmented Generation(RAG)」という技術が、企業での生成AI活用の鍵を握っています。これは、社内の知識ベースから関連情報を検索し、それを基に回答を生成する手法です。

RAGの実装により、以下のようなメリットが得られます。

社内の機密データを直接モデルに学習させることなく、必要な情報だけを参照して回答を生成できます。また、最新の社内情報を即座に反映できるため、常に最新の状態を保てます。さらに、回答の根拠となった社内文書を明示できるため、信頼性が向上します。

実際、ある金融機関では、数千ページの社内規程をRAGで連携させることで、コンプライアンス関連の問い合わせ対応時間を9時間から6分に短縮できたという報告もあります。

導入効果の定量化と評価

時間削減効果の実測値

生成AI導入の効果を測定する上で、最も分かりやすい指標は「時間削減」です。以下の表は、業務別の削減効果をまとめたものです。

表 業務カテゴリー別の平均時間削減率

業務カテゴリー | 従来の所要時間 | AI導入後 | 削減率 |

|---|---|---|---|

契約書ドラフト作成 | 4時間 | 1時間 | 75% |

議事録作成 | 1.5時間 | 10分 | 89% |

社内FAQ対応 | 30分/件 | 3分/件 | 90% |

提案書作成 | 8時間 | 2時間 | 75% |

マニュアル検索 | 20分 | 即時 | 95%以上 |

これらの数値は、複数のクライアント企業での実測値を平均化したものですが、特に定型的な文書作成業務での削減効果が顕著です。

ROIを最大化する活用領域の選定

すべての業務に生成AIを導入すれば良いというわけではありません。投資対効果を最大化するには、適切な領域の選定が重要です。

私の経験上、以下の条件を満たす業務から着手することをお勧めしています。

定型的なフォーマットがある程度決まっている業務は、AIによる自動化の効果が高く、すぐに成果が見えやすいです。また、大量の文書を扱う業務では、処理速度の向上により劇的な効率化が期待できます。さらに、属人化している知識やノウハウを組織知として共有したい業務にも適しています。

運用上の課題と対策

セキュリティリスクへの実践的対処

情報漏洩リスクは、生成AI活用における最大の懸念事項です。実際、海外では社員が機密情報をChatGPTに入力して問題となった事例も報告されています。

私たちが推奨している対策は以下の通りです。

- Azure OpenAIなど、日本国内データセンターで運用されるサービスを選定する

- 機密情報は事前に匿名化・要約してから入力する運用ルールを徹底する

- APIログを監視し、不適切な利用がないか定期的にチェックする

- オンプレミス環境での運用も選択肢として検討する

ハルシネーション問題への現実的アプローチ

生成AIが「もっともらしい誤情報」を生成してしまう「ハルシネーション」問題は、完全には解決されていません。しかし、実務では以下のような工夫で実用レベルまで精度を高めています。

重要な意思決定に関わる文書では、必ず人間による最終チェックを行います。また、RAG技術を活用して、社内の信頼できるデータソースに基づいた回答生成を促します。さらに、プロンプトエンジニアリングにより、「分からないことは分からないと答える」ような指示を与えることも効果的です。

人材育成とスキルシフト

生成AIの導入により、求められるスキルセットが変化しています。単純作業が減る一方で、AIを「使いこなす」スキルが重要になってきました。

中外製薬の事例では、各部門に「AI推進担当者」を配置し、プロンプトスキルの習得研修を実施しています。このような組織的な取り組みが、全社的な活用促進には不可欠です。

SaaS製品の技術アーキテクチャ

エンタープライズ向けSaaSの内部構造

生成AI搭載SaaSがどのように動作しているか、技術的な仕組みを理解することは、適切な製品選定のために重要です。

典型的なアーキテクチャは以下の要素で構成されています。

バックエンドには、OpenAIのGPTシリーズやAnthropic Claude、Google Geminiなどの大規模言語モデルAPIが利用されています。プロンプトエンジニアリングにより、企業固有の要件に合わせた応答フォーマットや口調に調整されています。RAG技術により、企業データとLLMを安全に連携させ、社内情報に基づいた回答生成を実現しています。

API連携とシステム統合の実装パターン

既存システムとの統合は、生成AI活用の成否を分ける重要なポイントです。Microsoft 365 Copilotの場合、Microsoft Graphを経由してメールやカレンダー、SharePointのファイルにアクセスし、ユーザー権限に応じたデータだけを取得してAIに渡す仕組みが実装されています。

実装パターンとしては、以下のようなアプローチが一般的です。

RESTful APIやWebhookを活用した疎結合な連携により、既存システムへの影響を最小限に抑えながら統合できます。また、iPaaSツールを活用することで、ノーコード・ローコードでの連携も可能になってきています。セキュリティ面では、OAuth 2.0やSAML認証を用いて、企業の既存認証基盤と連携させることが重要です。

2025年後半に向けた技術トレンド

エージェント型AIの実用化

2025年後半に向けて注目すべきトレンドの一つが「エージェント型AI」の実用化です。これは、単に質問に答えるだけでなく、複数のタスクを自律的に実行できるAIシステムです。

例えば、「来週の会議資料を準備して」という指示を受けると、関連データの収集、分析、資料作成、参加者への事前共有まで一連の作業を自動で行います。すでにMicrosoftやGoogleがこの分野での製品開発を加速させており、2025年後半には実用レベルのソリューションが登場すると予想されています。

日本語特化モデルの進化

国内企業による日本語特化モデルの開発も着実に進んでいます。NTTや東京大学、理化学研究所などが開発する日本語基盤モデルは、日本特有のビジネス慣習や言い回しをより正確に理解できるという強みがあります。

特に契約書や規程類など、日本独特の表現が多い文書では、これらの専門モデルの方が高い精度を示すケースも出てきています。2025年後半には、汎用モデルと日本語特化モデルを使い分ける「ハイブリッド型」の運用が主流になると考えられます。

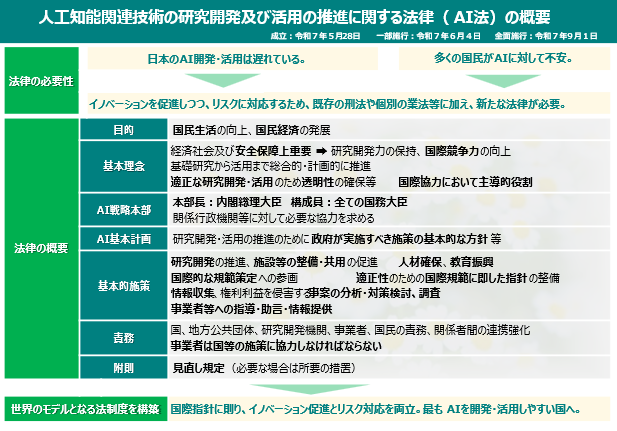

規制動向とコンプライアンス対応

2025年に施行された「AI新法」(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)により、日本は世界初の包括的なAI推進法を持つ国となりました。この法律は、イノベーション促進とリスク管理のバランスを重視した内容となっています。

企業として注意すべきポイントは以下の通りです。

- AI利用における説明責任の明確化が求められる

- 個人情報保護とAI活用の両立に関するガイドラインへの準拠が必要

- AIによる意思決定プロセスの透明性確保が重要視される

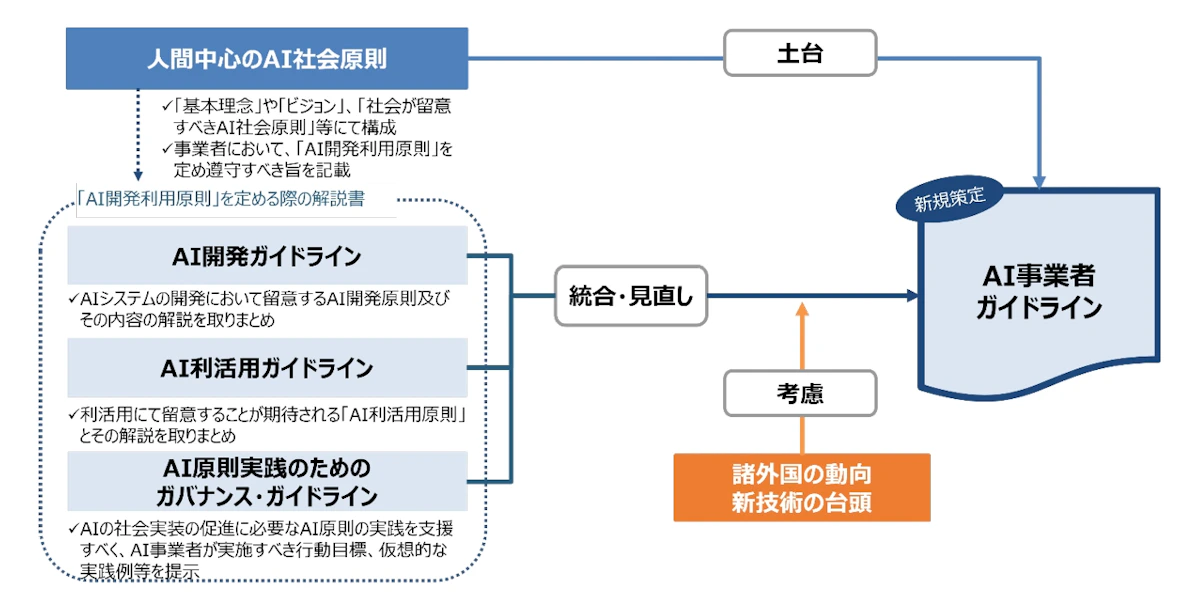

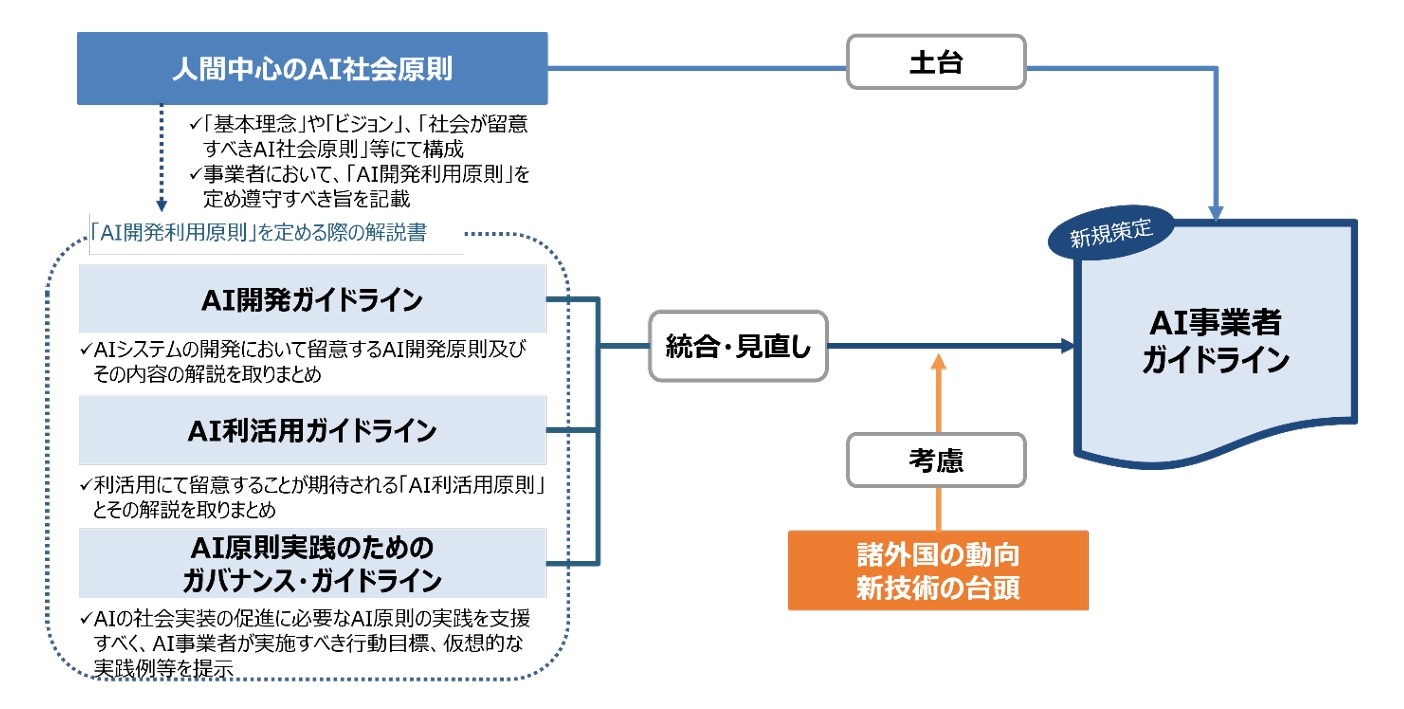

経済産業省・総務省が策定した「AI事業者ガイドライン」も併せて確認し、適切なコンプライアンス体制を構築することが求められています。

プロフェッショナルとしての実装戦略

技術選定における判断基準

SIerとして多くのプロジェクトに関わってきた経験から、技術選定では以下の基準を重視しています。

まず、「最新」が必ずしも「最適」ではないということです。GPT-5やClaude最新版は確かに高性能ですが、コストや運用の複雑さを考慮すると、場合によってはGPT-4 Turboで十分なケースも多いんです。

次に、「将来の拡張性」を見据えた選定が重要です。今は文書生成だけでも、将来的には画像認識や音声処理も組み合わせたいというニーズが出てくる可能性があります。そういった拡張を見越して、マルチモーダル対応のプラットフォームを選ぶことも戦略の一つです。

クライアント企業への提案アプローチ

生成AI導入を提案する際、技術的な素晴らしさを語るだけでは不十分です。私が実践している提案アプローチは、「小さな成功体験」から始めることです。

例えば、まず議事録自動化という分かりやすく効果が見えやすい領域から始めて、実際に時間削減効果を体感してもらいます。その成功体験を基に、より大規模な活用へと段階的に展開していく。このアプローチにより、組織内の抵抗感を最小限に抑えながら、着実に浸透させることができます。

失敗から学んだ実装の落とし穴

正直に言うと、すべてのプロジェクトが成功したわけではありません。ある製造業での導入プロジェクトでは、現場の反発により頓挫しかけた経験があります。

その時の教訓は、「技術導入は人の問題」だということです。どんなに優れた技術でも、使う人が納得していなければ成功しません。以降は、必ず現場の key person を巻き込んだワーキンググループを作り、ボトムアップでの意見を取り入れるようにしています。

投資対効果を最大化する実装ロードマップ

フェーズ別導入計画の策定

効果的な導入には、明確なフェーズ分けが不可欠です。私が推奨する3フェーズアプローチは以下の通りです。

フェーズ1(0-3ヶ月):Quick Win の実現 議事録自動化やFAQ対応など、すぐに効果が見える領域から着手します。この段階での成功が、組織全体のモチベーション向上につながります。

フェーズ2(3-6ヶ月):業務プロセスへの組み込み 契約書作成や提案書作成など、より複雑な業務への適用を進めます。この段階では、既存の業務フローとの統合が重要になります。

フェーズ3(6ヶ月以降):全社展開と最適化 成功事例を横展開し、全社的な活用を推進します。同時に、利用状況のモニタリングと継続的な改善を行います。

KPI設定と効果測定

生成AI導入の効果を正しく評価するためのKPI設定も重要です。以下の指標を組み合わせて評価することをお勧めします。

定量的指標としては、業務時間削減率、エラー率の低減、処理件数の増加などを測定します。定性的指標では、従業員満足度、顧客満足度の向上、ナレッジ共有の活性化などを評価します。

特に重要なのは、「削減された時間で何ができるようになったか」という視点です。単に作業時間が減っただけでなく、その時間を使ってより創造的な業務に取り組めているかを評価することが、真の価値創造につながります。

まとめ

2025年の到達点と今後の展望

2025年現在、ドキュメント生成AIは確実に「使える技術」として定着しました。三菱UFJ銀行の月22万時間削減、イオンリテールの全国展開など、具体的な成果が次々と報告される中で、もはや「導入するかどうか」ではなく「どう活用するか」が問われる段階に入っています。

技術的には、GPT-5やClaude最新版の登場により、精度と処理能力が飛躍的に向上。RAG技術による社内データ連携も実用レベルに達し、セキュリティ面での懸念も技術的・制度的に解決されつつあります。

SIerとしての価値提供

私たちSIer企業の役割は、単なる技術導入支援に留まりません。クライアント企業の業務を深く理解し、最適な活用方法を提案し、組織に定着させるまでをトータルでサポートすることが求められています。

特に重要なのは、「技術ありき」ではなく「課題ありき」で考えることです。生成AIはあくまでも手段であり、目的は業務効率化と価値創造です。この本質を見失わずに、クライアント企業と共に新しい働き方を創造していくことが、私たちの使命だと考えています。

個人的な所感

実際にこの1年間、様々な企業での導入プロジェクトに関わってきて感じるのは、生成AIが単なる「効率化ツール」を超えて、人の創造性を解放する「パートナー」になりつつあるということです。

定型的な作業から解放された従業員の方々が、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになり、仕事へのやりがいを取り戻している姿を見ると、技術の進化が人を幸せにできるんだなと実感します。

もちろん、課題がないわけではありません。セキュリティリスク、ハルシネーション、スキルギャップなど、解決すべき問題は山積みです。しかし、これらの課題も、技術の進化と運用ノウハウの蓄積により、着実に解決されていくはずです。

2025年後半に向けて、エージェント型AIの実用化や日本語特化モデルの進化など、さらなる技術革新が予想されます。私たちSIer企業は、これらの新技術をいち早くキャッチアップし、クライアント企業の競争力強化に貢献していく必要があります。

ドキュメント生成AIは、まさに今、実装期から成熟期へと移行しつつあります。この大きな変革の波に乗り遅れることなく、しかし慎重さも忘れずに、着実に前進していくことが重要です。