新時代のブラウザ体験を再定義するDiaの衝撃

ウェブブラウザという存在は、インターネットが普及してから約30年もの間、基本的には「ウェブページを表示するビューワー」という役割に留まってきました。ChromeやSafari、Firefoxといった主要ブラウザは速度向上やセキュリティ強化に注力してきましたが、根本的な使用体験そのものを変革する試みは限定的でした。

そんな中、The Browser Companyが開発したArcブラウザは、サイドバー型のタブ管理や「Spaces」と呼ばれる作業空間の切り替え機能など、UIとワークフローの革新で注目を集めていました。そして2025年7月、同社は満を持して「Dia」を発表します。これはArcの革新的なUIコンセプトを引き継ぎながら、「AI統合」を中心に据えて完全に再構築されたブラウザです。

AIがもたらす「対話するブラウジング」という新概念

タブの内容と自然に対話する体験

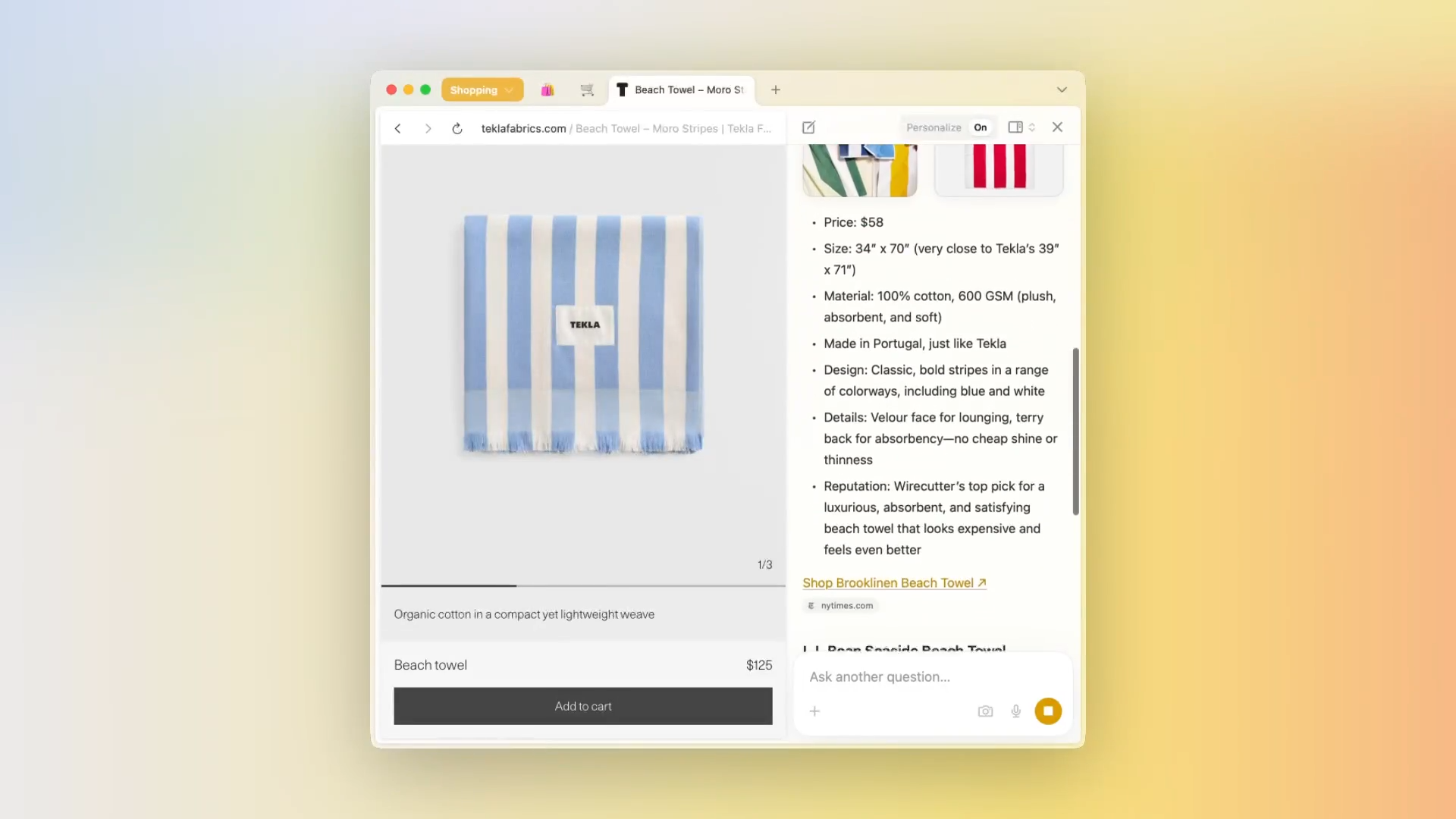

Diaの最大の特徴は、現在開いているウェブページやタブの内容をAIが理解し、ユーザーからの質問に即座に答えてくれる「チャット機能」です。例えば技術記事を読んでいる最中にCmd+E(Mac)を押すと、画面右側にAIチャットウィンドウが開き、記事内容に基づく質問に答えてくれます。

YouTubeで20分の技術解説動画を見つけたとき、従来なら全編を視聴するか、シークバーで該当箇所を探す必要がありました。しかしDiaなら動画の要点を数秒で要約し、視聴せずとも内容を把握できます。さらに興味深いのは、複数のタブを同時にコンテキストとして指定できる機能です。チャット内で他のタブを「@メンション」することで、複数ページにまたがる比較や集約が可能になります。

実際の使用例を考えてみましょう。複数のECサイトで商品を比較検討する際、従来はタブを行き来しながら手動で比較表を作成していました。Diaなら「どの商品が最もコストパフォーマンスが高い?」と尋ねるだけで、各タブの情報を総合的に分析して推奨を返してくれます。

コンテンツ生成と要約の高度な支援

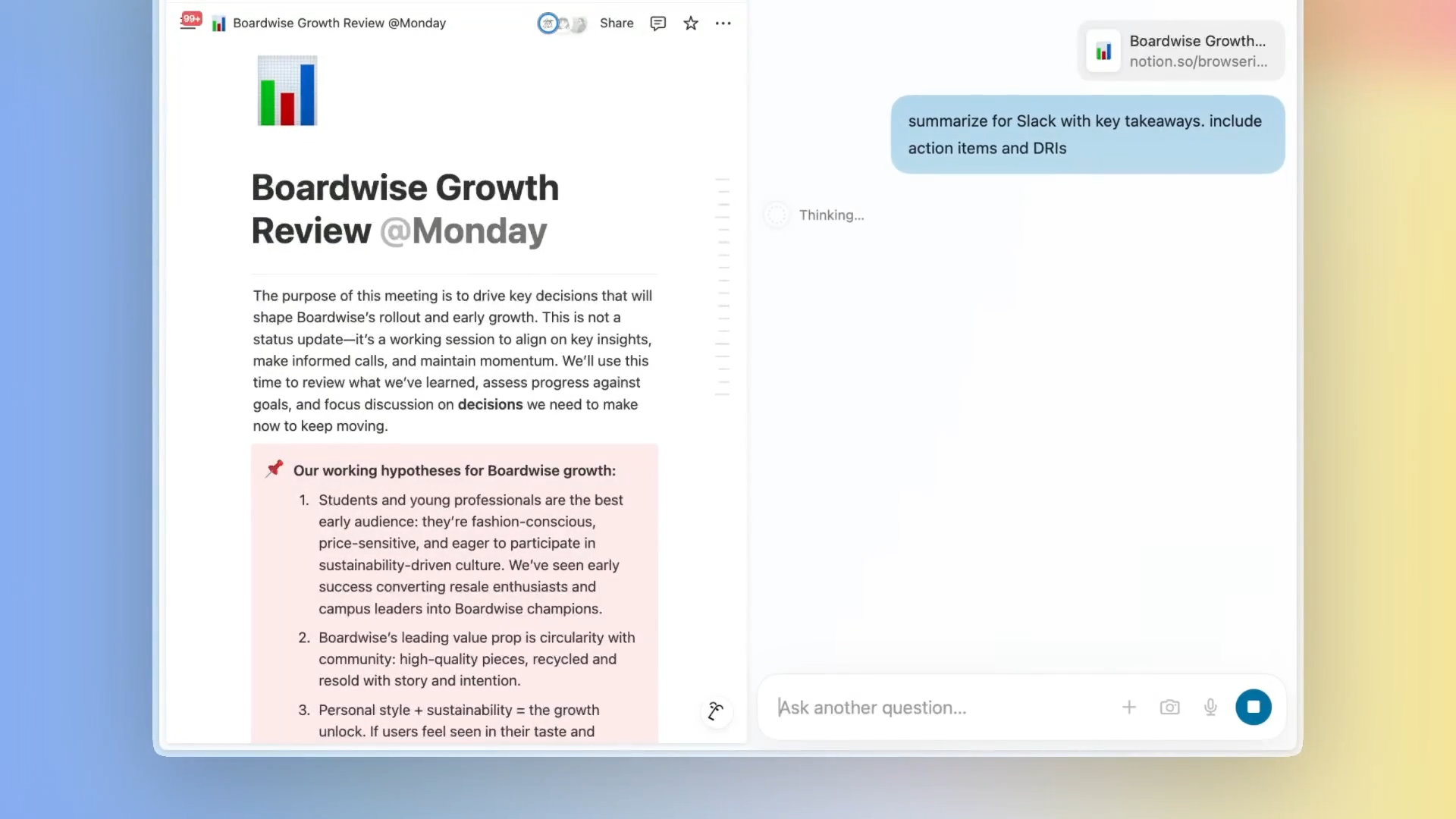

AIは閲覧中ページの内容理解だけでなく、要約や再構成も行います。ニュース記事に関連する他の情報源を自動でリストアップして提示したり、技術ドキュメントの難解な部分を平易な言葉で説明したりすることも可能です。

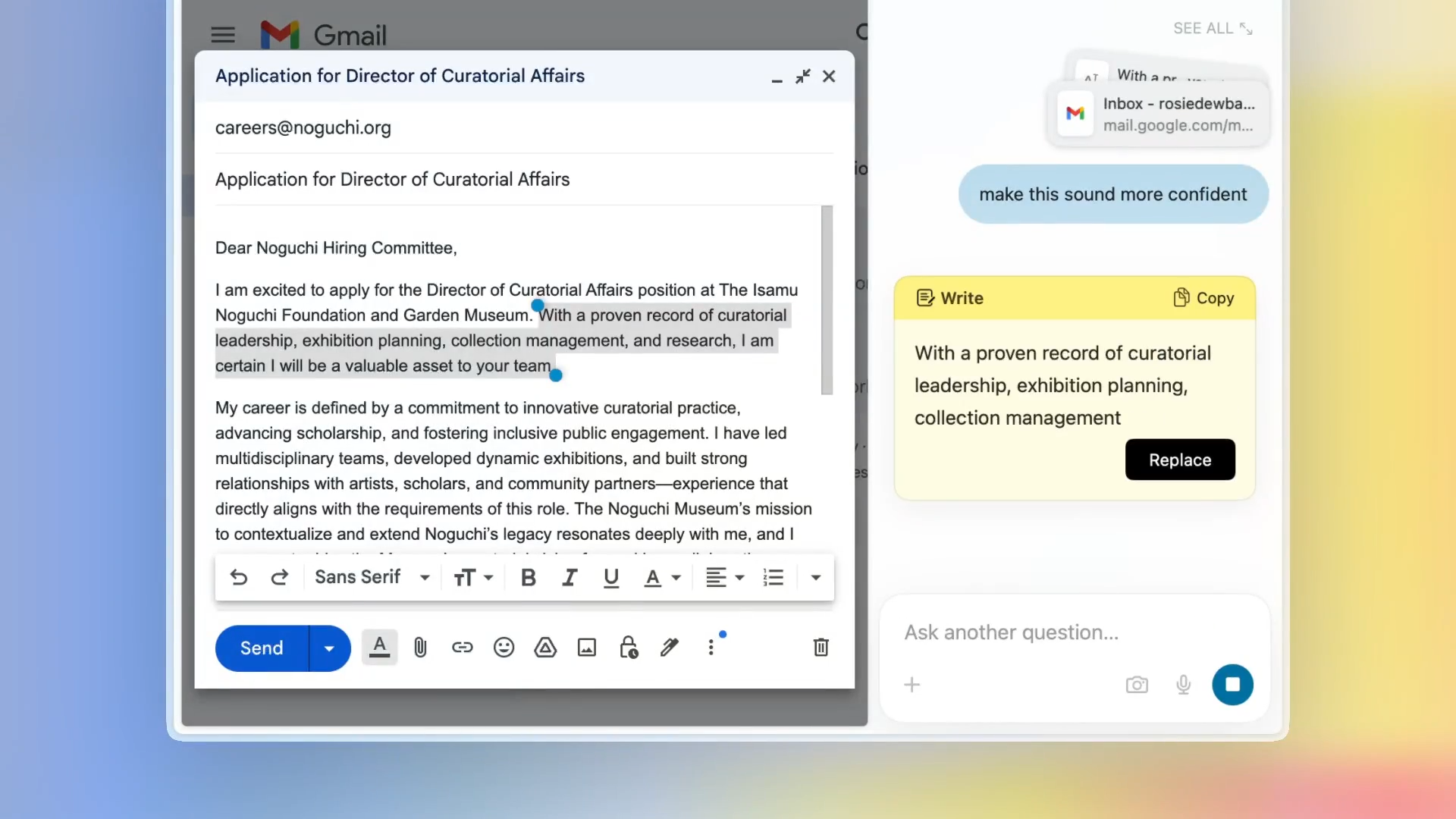

メール作成やドキュメント執筆時には、テキストボックス内でライティング支援を受けられます。これは単なる誤字修正や文法チェックを超えて、文脈を理解した上での言い換え提案や、論理構造の改善提案まで行います。Dia公式サイトでは「A writing partner in every text box」と表現されており、まさにテキスト入力のあらゆる場面で執筆パートナーとして機能することを目指しています。

カスタムスキルによる業務効率化

「Skills」と呼ばれる機能では、ユーザーが自分用のAIプロンプトを登録できます。これは定型の命令文をプリセット化するもので、例えば「LinkedInプロフィールから経歴要約を作成する」といったスキルを作成しておけば、任意の人物のプロフィールページでワンクリックで要約を生成できます。

企業内で共通の調査タスクや定型分析がある場合、スキルとして共有することでチームメンバーの作業効率を大幅に向上させることも可能です。営業チームが顧客企業の財務情報を調査する際のテンプレートや、エンジニアがGitHubリポジトリの構造を把握するためのスキルなど、業務特性に応じたカスタマイズが可能になります。

技術基盤から見るDiaのアーキテクチャ

Chromiumベースがもたらす互換性と拡張性

DiaはChromiumをベースとして開発されています。これによりHTML/CSS/JavaScriptのレンダリングやウェブ標準の実装において、Chromeと同等の表示性能と互換性を確保しています。Chrome用拡張機能も100%サポートしており、既存のワークフローを維持したまま移行できる点は大きな強みです。

興味深いのは、The Browser Companyが「ChromiumからGoogleの広告関連コードなど不本意な部分をすべて取り除いた」と述べている点です。これにより動作の軽量化やプライバシー強化が図られているとされています。将来的にはWebKit版や独自エンジンへの差し替えも技術的に可能な設計になっているとのことですが、現時点ではBlinkエンジンが使用されています。

Swiftによる革新的なネイティブ実装

ブラウザ本体のアプリケーション部分は、Web技術だけでなくネイティブコードで構築されています。Arc開発チームはMac版・Windows版共にSwift言語で実装しており、Windows版Arcは「初のSwift製Windowsアプリ」として話題になりました。

各プラットフォームに合わせたネイティブ開発を行うことで、Electronのような単純なWebラッパー以上にリソース効率やUIレスポンスの良さを実現しています。macOS版ではAppKitやSwiftUI、Windows版ではSwift + Win32相当の独自ツールキットを用いていると推測され、これがArc/Diaの滑らかな操作感につながっています。

AIパートナーとの高度な連携

DiaのAI機能を支えるバックエンド側では、複数の企業と提携し、それらのAIモデルを用途に応じて利用しています。具体的なモデル名は公表されていませんが、文章の要約や生成にはOpenAIのGPT-4/3.5系モデル、検索質問には別の大規模言語モデルや自社チューニングモデルを組み合わせている可能性があります。

ユーザー側から見ると、ChatGPTやBing等を個別に開かずとも、最適なAIから回答を得られるという利点があります。「信頼できるAIパートナー」にリクエストを中継するという設計により、複数社のAIを裏で使い分けている点が特徴的です。

主要ブラウザとの比較から見える差別化ポイント

Google Chromeとの対比で浮かび上がる独自性

Google Chromeは高速かつ標準的なブラウザですが、主な収益源が広告であるためユーザー行動トラッキングが組み込まれている点が批判されてきました。Dia/Arcは「ユーザー本位」に設計され、広告目的の追跡コード等を排除している点でChromeと一線を画します。

ChromeでもAI機能の実装は進んでいますが、現時点では記事要約や簡単な補完機能が試験実装されている程度です。DiaはAIアシスタント機能を中心に据えて設計されており、ChromeでChatGPT等を使うには別タブを開き内容をコピーペーストする必要があるのに対し、Diaならその場でAIに質問・要約できるため、AI利用のハードルを大幅に下げています。

Microsoft EdgeのBing Chat統合との違い

EdgeはChromiumベースでMicrosoftアカウントやOffice製品と統合が深いブラウザです。近年EdgeもAIアシスタント「Copilot/Bing Chat」をサイドバーに搭載し、ページ内容の要約や解説が可能になりました。

機能的にはDiaの「チャットでページ内容を質問」に近いものがありますが、EdgeのBing Chatは基本的にBing検索エンジン連携であり、ユーザーが閲覧中のページの内容を取り込むには明示的に「このページについて尋ねる」操作が必要です。Diaは常に現在のタブ文脈を理解したAIが横にいるイメージで、ユーザー体験としてより自然に感じられます。

Arcブラウザとの関係性と進化

ArcはDiaの前身とも言えるブラウザで、UI/UXの革新性で高い評価を得ました。「ブラウザを情報整理・生産性向上のツールにする」ことを目指し、サイドバー型のタブやSpaces、Boosts等を実装してきました。

DiaはそのArcのコンセプトを受け継ぎつつ、AI機能にフォーカスして再構築されたブラウザです。2025年5月にArcの積極開発を停止してリソースをDiaに振り向けた経緯があり、ArcからDiaへ機能移行が進められています。

Arcにあった高度なタブ整理機能がDia Betaでは未実装だったため、当初Arcユーザーには物足りなく映りました。一方でDiaにあってArcにないのはAIチャットであり、Arcでは「Arc Max」というChatGPT統合機能が追加されていたものの、Diaほどシームレス・強力ではありませんでした。

料金体系と将来の提供形態

フリーミアムモデルによる段階的な展開

現在Diaは招待制のベータ版として提供されており、個人利用は無料です。開発チームは「頻度の低いAI利用であれば引き続き無料で提供し、ヘビーユースの場合に有料プランで収益化する」方向性を示しています。

週に数回しかAIを使わない人には無料のまま提供し、日常的にAI機能に依存するユーザーにはいずれ課金が必要になるというフリーミアムモデルが想定されています。ChatGPTなどと同様、基本無料+プレミアムプラン(月額課金)という形になると予想され、月にN回までは無料、それ以上はサブスクリプションといった段階課金になる可能性があります。

エンタープライズ市場への本格参入

Atlassianは企業向けソフトウェア分野の大手であり、Diaにも企業向けの有料プランや管理機能を導入する見込みです。組織内でDiaを統合管理できる「Dia Enterprise」のようなプランや、Atlassianの他製品(JiraやConfluence)との連携強化機能を含む有料プランが想定されます。

セキュリティやコンプライアンス機能を追加したエンタープライズ版を用意し、その分コストを企業から徴収するモデルになるでしょう。クラウドサービス利用料(AI問い合わせのAPIコストなど)も企業契約内で包括する形になると考えられます。

利用制限と今後のロードマップ

現時点での制約事項

現在DiaはmacOS専用で、しかもmacOS 14(Sonoma)以上かつAppleシリコン(M1以降のSoC)を搭載したMacが必要とされています。Intel製CPUの旧Macでは動作せず、Windows版やLinux版、Android版といった提供も現時点ではありません。

Dia(Arc)は利用にユーザー登録が必要です。初回起動時にメールアドレスなどでアカウント作成しログインするプロセスがあり、これはブックマークや設定のクラウド同期のためでもあります。企業利用の場合、将来的にAtlassianアカウントやSSO連携でログインする形に拡張される可能性もあります。

開発ロードマップが示す方向性

The Browser CompanyのCEOであるJosh Miller氏は「チームはこれまで以上に真にクロスプラットフォームなプロダクトを目指しており、特にWindowsへの注力がこれから大きく高まる」と述べています。Arcでは既にWindows対応の技術基盤(Swiftのクロスコンパイル等)が確立されたため、Diaでもそれを活かし、2025年末~2026年前半までにWindows版Betaが登場する可能性があります。

現在Diaで未実装のArc由来の機能(Spaces、タブ自動整理、Easel等)について、ユーザー要望に応じて再実装される見込みです。実際サイドバータブ表示はBetaテスターの声から復活しました。Spaces機能(用途別の作業空間切替)も、Atlassianが目指す「ナレッジワーカー向けブラウザ」には有用なはずであり、ロードマップ上で提供が検討されているでしょう。

AI機能の高度化と進化

Diaの今後のAI機能強化として以下のような方向性が考えられます。

新たなAIスキルの追加により、テンプレート的な「Skills」の充実が図られるでしょう。例えば「記事から自動でアクションアイテム抽出」「会議の日程調整を提案」「コードレビュー補助」など、より専門的なスキルが公式提供される可能性があります。Atlassian製品との連携スキル(Jiraチケット内容から要約を作る、Confluenceページを要約して会議議事録を下書きする等)も考えられます。

マルチモーダル対応として、現在は主にテキストと多少の動画要約に対応していますが、今後画像やPDF、スプレッドシートなど様々な形式のコンテンツ理解にAIが対応する可能性があります。Atlassianは業務文脈での利用を想定しているため、設計図やデザイン画像を読み取って説明したり、PDFの契約書を要約したりといったアップデートが考えられます。

開発者視点とビジネス利用の観点から見るメリット

情報収集とコーディング支援の革新

ウェブ記事やドキュメントを読む際、要約や関連情報提示を瞬時に得られるため調査時間を大幅短縮できます。複数資料の比較もAIが代行するため、比較検討やリサーチ業務に強いツールとなります。NYTimesもDiaの活用で「AIブラウザこそ自然な形でAIを日常に溶け込ませる道だ」と評価しています。

開発者にとって、Stack OverflowやAPIドキュメントを参照しながらその場でAIに質問して理解を補助してもらえるのは大きな利点です。コード例の意味を解説させたり、エラーメッセージの原因を調べたりと、開発中に発生する疑問を即座に解決しやすくなります。ChatGPT等を別途開く手間が省け、コーディングのフローを邪魔しません。

タブ管理とコンテキスト切替の巧妙さ

Arc譲りのSpacesやプロファイルにより、仕事・プライベート・プロジェクトごとにタブやログイン状態を分離できるのは開発者・ビジネスユーザー双方に有用です。例えば「職場AのアカウントでログインしたGoogle」と「職場Bのアカウント」をスペースで切り替えたり、開発用のブラウザ設定(キャッシュ無効やローカル環境)を別プロファイルで用意することが容易です。

アーカイブ機能(24時間で自動で非アクティブタブを閉じる)によりタブ爆発を防げる点も、情報過多な開発者にとってメリットでしょう。共有フォルダ機能でチームに調査リンク集を渡すなど、コラボレーション効率も高まります。

プライバシーとセキュリティへの配慮

Dia/Arcはユーザーデータの非収集・非売却を公言しており、開発者や企業にとってデータ漏洩リスクが低い設計です。閲覧履歴を勝手にクラウド同期したり第三者と共有しないので、安心して業務利用できます。

AI利用時もデータは匿名化され30日以内に削除されるため、ChatGPTなど外部サービスを直接使うより統制が効いています。Atlassianはセキュリティ機能強化を約束しており、ゼロトラスト環境や管理者制御など企業導入の要求にも応えていく見込みです。

デメリットと課題の整理

プラットフォーム制限による導入ハードル

最大の難点はMac(しかもAppleシリコン)限定であることです。WindowsやLinuxで開発を行うエンジニア、あるいは企業全体でWindowsクライアントを標準とする環境では、Diaを使いたくても使えません。今後Windows版が出るまでこの制約は解消されず、クロスプラットフォーム対応が進むまでは採用のハードルになります。

ベータ版ゆえの不安定さと機能不足

Diaはまだベータ版であり、Arcに比べUI機能が未成熟です。Arcで好評だったSpacesや高度なタブ管理が一部欠けているため、プロユーザーには物足りない場面があります。またソフトウェアとして安定性もこれから詰めていく段階で、クラッシュやメモリリーク等の不具合に遭遇する可能性があります。

AIの限界と誤答リスク

DiaのAIは強力ですが、ベースとなる大規模言語モデルには誤情報(いわゆる幻覚)のリスクがつきまといます。要約や回答が一見もっともらしくても事実と異なる可能性があり、開発者や業務ユーザーがそれを鵜呑みにするとミスに繋がります。

例えばコードの説明が間違っていたり、契約書の要約で重要なニュアンスを落としていた場合、見逃すと問題です。結局人間が検証する手間は残るため、「万能な自動エージェント」として過信すると危険です。

ビジネス面でのリスクと考慮事項

データプライバシーと機密保持の課題

業務利用で最も重要なのは、社内データの扱いです。Diaは基本的にローカルにデータを留める設計ですが、AI問い合わせ時にはページ内容等がクラウド送信されます。この際、機密情報や個人情報が含まれる可能性があります。

Dia側はAIパートナーとの契約でデータの二次利用禁止を謳い、30日での自動削除など対策を講じていますが、「一度クラウドに送った」という事実は残ります。企業としては、Dia利用ポリシーを定めて送信してよい情報の種類や範囲をガイドする、場合によっては機密セッションではAI機能をオフにするなどの対応が考慮されます。

コンプライアンスと規制対応

業種によっては、顧客データや個人情報を第三者サービスに送信すること自体が規制で禁止されている場合があります(医療・金融分野など)。Diaの利用がその規制に抵触しないか、法務チェックが必要です。

EUのGDPRなどデータ保護規則に照らしても、Diaがデータ処理者としてどこまで責任を負うのか検討する必要があります。現状Diaは米国のスタートアップ製品ですが、Atlassian傘下となったことで各国の法規制への対応も進むでしょう。

ベンダーロックインへの懸念

業務プロセスをDia前提に組んでしまうと、将来的に特定ベンダーへの依存が強まります。Atlassianは比較的安定した企業ですが、仮にDiaの方向性転換やサービス終了があれば影響を被ります。

社内でDiaのAI機能に合わせたワークフロー(例えば社内ポータル閲覧→AI要約→レポート作成といった流れ)を構築すると、その機能変更時に業務効率が低下するリスクがあります。対策として、複数ツールで代替可能な状態を維持することや、重要なデータはローカルエクスポートしておくなどの備えが考えられます。

Atlassian買収がもたらすブラウザ市場への影響

AtlassianがDiaに賭けるのは「ブラウザ+AIが未来の働き方を変える」という目論見です。競合も存在しますが、仮にGoogleやMicrosoftが同様のAIブラウザ体験を自社ブラウザに標準搭載し無料提供した場合、Diaの優位性は脅かされます。

特にMicrosoftはEdgeに企業向け機能も統合しており、Copilotの強化次第ではDiaと正面競合します。またスタートアップも複数参入しています。この競争環境によっては、Atlassianの投資回収が難しくなるリスクもあります。

その場合、最悪シナリオではプロダクトの継続自体に影響する可能性も否定できません。もっとも現時点ではDiaは差別化に成功しており、Atlassianも「独立運営を続ける」としているため、短期的なリスクは小さいと考えられます。

将来の開発ロードマップと予定されているアップデート

Diaの開発ロードマップについて、公式発表や関係者の発言から次のような方向性が読み取れます。

クロスプラットフォーム対応の拡充として、Windows版Diaの開発が優先事項になっています。The Browser CompanyのCEOは「チームはこれまで以上に真にクロスプラットフォームなプロダクトを目指しており、特にWindowsへの注力がこれから大きく高まる」と述べています。

Arcの機能の統合・復活も進められており、ユーザー要望に応じて再実装される見込みです。実際サイドバータブ表示はBetaテスターの声から復活しました。Spaces機能(用途別の作業空間切替)も、Atlassianが目指す「ナレッジワーカー向けブラウザ」には有用なはずです。

Atlassian製品との連携・統合では、「メールやプロジェクト管理ツール、デザインアプリなどSaaS上で行う日々の作業に最適化し、タブに文脈情報を付加して仕事を前進させる」ブラウザを目指すと述べられています。例えば、Jiraのチケットを開いた際に関連するConfluenceページや過去の類似チケットをサイドバーでAIが教えてくれるといった業務文脈に寄り添う機能がロードマップ上想定されます。

まとめ

Diaは単なる「ウェブページを表示するツール」から「能動的な作業支援パートナー」へとブラウザの概念を根本から変えようとしています。AIとの深い統合により、情報収集・分析・執筆といった知的作業を劇的に効率化する可能性を秘めています。

現時点ではmacOS限定のベータ版という制約があり、AIの精度や機密情報の取り扱いなど課題も残されています。しかしAtlassianの豊富なリソースとエンタープライズ市場での経験が加わることで、これらの課題は順次解決されていくでしょう。

エンジニアやナレッジワーカーにとって、Diaは「頼れる相棒」として力を発揮する可能性が高いですが、その力を正しく引き出すにはユーザー側のリテラシーと環境整備も重要です。新しい技術への感度が高い開発者にとって、Diaは刺激的で革新的なブラウザと言えます。

2025年末~2026年前半にかけてWindows版の登場が期待される中、Diaがブラウザ市場にどのような変革をもたらすのか、そして私たちの働き方をどう変えていくのか、今後の展開から目が離せません。