サーバーレスの進化を振り返る

サーバーレスアーキテクチャは、文字通り「サーバーがない」わけではありません。むしろ、サーバーの管理責任をクラウドプロバイダに委譲することで、開発者がビジネスロジックに集中できる環境を実現する概念です。

従来型からの本質的な違い

従来のサーバー中心型アーキテクチャでは、開発チームが自らサーバーのセットアップ、スケーリング、メンテナンス、セキュリティパッチの適用といったインフラ運用に多大な時間を割いていました。一方、サーバーレスアーキテクチャでは、これらの運用業務がクラウドプロバイダによって抽象化されます。

ServerlessDays Tokyo 2025の資料で整理されているように、サーバーレスには2つの主要な性質があります。運用者の観点では、自分でサーバーを管理する必要がなく、完全従量課金のフルマネージドサービスとして利用できる点が重要です。開発者の観点では、個々のサーバーに依存する機能を利用せず、プロセスメモリやファイルシステムがリクエストをまたいで共有されない設計原則が特徴的です。

10年間の技術的進化

2015年のAWS Lambda登場から現在まで、サーバーレス技術は驚くべき進化を遂げてきました。初期の課題であった「コールドスタート」問題は、AWSのProvisioned ConcurrencyやSnapStart、Azureのプレミアムプランによるスケール予測機能などの技術革新によって大幅に改善されています。

また、2022年のChatGPT登場以降、AI関連ワークロードとサーバーレスの組み合わせが加速しています。AWS BedrockとLambdaの統合や、Azure FunctionsからのLLMサービス連携など、AIエージェントのバックエンドプラットフォームとしてサーバーレスが注目されているのは興味深い動向です。

主要プラットフォームの戦略的比較

2025年現在、サーバーレス市場はAWS Lambda、Azure Functions、Google Cloud Functionsの3大プラットフォームによって牽引されています。それぞれの特徴を理解することは、適切なアーキテクチャ選択の第一歩となります。

AWS Lambda スケーラビリティの王者

AWS Lambdaは現在70%以上の企業で利用されている市場のリーダー的存在です。その最大の強みは、圧倒的なスケーラビリティと広範なAWSエコシステムとの統合性にあります。

引用 : AWS Lambda vs Azure Functions: Comprehensive Serverless Comparison - TechCloudUp | Cloud

According to Datadog's State of Serverless report, over 70% of enterprises now use serverless technologies, with Lambda and Functions being the most widely adopted solutions.

サポートする言語はNode.js、Python、Ruby、Java、Go、PowerShellなど幅広く、Amazon S3やDynamoDB、CloudWatchとの連携が非常にスムーズです。料金体系は実行時間を100ミリ秒単位で計算する従量課金制で、毎月100万回の無料実行枠が提供されています。

イベントトリガー型のアーキテクチャにより、同時実行数を一気に増やすことが得意な反面、初回起動時のコールドスタートが1〜2秒程度発生する点には注意が必要です。ただし、Provisioned Concurrencyを活用することで、この課題は実質的に解消可能です。

Azure Functions エンタープライズ統合の強み

Azure Functionsは、Microsoftエコシステムとの深い統合を武器に、特にエンタープライズ領域で強みを発揮しています。C#、F#、Node.js、Python、PHP、Bash、PowerShellなど多様な言語をサポートし、Azure Active DirectoryやDynamics 365との連携が容易です。

2025年のAzure Functionsの進化で特に注目すべきは、Durable Functionsによるネイティブなオーケストレーション機能です。ステートフルなサーバーレスアプリケーションやワークフロー管理が組み込み機能として提供されており、複雑なビジネスプロセスの実装が容易になっています。

料金面では、リクエスト数、メモリ、実行時間を1ミリ秒単位で計算する仕組みで、AWSよりも細かい粒度での課金が特徴です。従来課題とされていたコールドスタート時間も、プレミアムプランの導入によって大幅に改善されました。

プラットフォーム選択の判断基準

実際のプロジェクトでどちらのプラットフォームを選択すべきかは、技術的な要件だけでなく、組織の戦略的な状況によって決まります。

以下の表は、主要な評価軸での両プラットフォームの比較をまとめたものです。

表 主要サーバーレスプラットフォームの特性比較

評価軸 | AWS Lambda | Azure Functions |

|---|---|---|

スケーラビリティ | 数百万リクエストに対応可能な極限的な弾力性 | 十分なスケール性能に加えDurable Functionsによる高度なオーケストレーション |

コールドスタート | 1〜2秒程度、Provisioned Concurrencyで解消可能 | プレミアムプランで事前割り当てによる迅速な起動 |

料金粒度 | 100ミリ秒単位の計算 | 1ミリ秒単位の計算でより細かい課金 |

エコシステム統合 | 200以上のAWSサービスとの深い連携 | Microsoft製品群との強力な統合 |

オーケストレーション | Step Functionsによる外部サービスでの実装 | Durable Functionsによるネイティブサポート |

既にAWSエコシステムに投資している組織や、極限的なスケーラビリティが求められるIoT・ハイフリークエンシートレーディングなどのワークロードにはAWS Lambdaが適しています。一方、Microsoft製品を中心に展開している企業や、複雑なワークフロー管理が必要なエンタープライズシステムにはAzure Functionsが有力な選択肢となります。

サーバーレスアーキテクチャの5つの実装パターン

現場での実装経験から、サーバーレスアーキテクチャには典型的な5つのパターンが存在することが見えてきました。それぞれのパターンには適切なユースケースと設計上の考慮点があります。

パターン1 イベント駆動型データ処理

ファイルアップロードやデータベース更新などのイベントをトリガーとして、自動的に処理を実行するパターンです。Amazon S3へのファイルアップロードをトリガーにLambda関数が起動し、画像のリサイズや動画のトランスコーディングを実行するといった実装が代表例です。

このパターンの本質的な価値は、処理が発生する時だけリソースを消費する点にあります。24時間365日サーバーを稼働させる必要がなく、実際にイベントが発生した時のみ課金されるため、コスト効率が極めて高くなります。

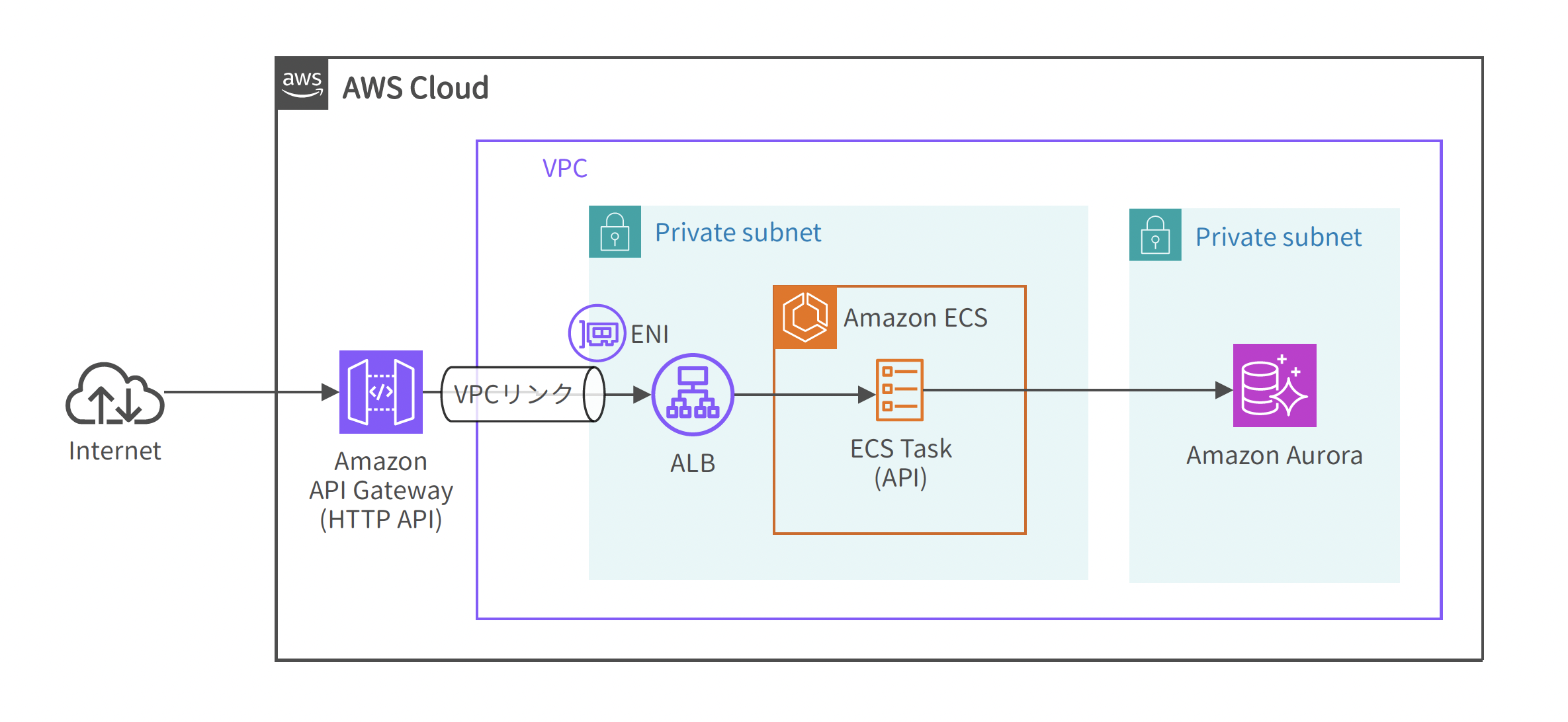

パターン2 API Gateway連携によるマイクロサービス

API GatewayとLambda関数を組み合わせることで、RESTful APIやGraphQL APIのバックエンドを構築するパターンです。各エンドポイントに対応するLambda関数を個別に実装することで、機能単位でのデプロイやスケーリングが可能になります。

ServerlessDays Tokyo 2025での事例紹介にあるように、Next.jsのSSRやSSG、ISRを組み合わせた混合レンダリングをサーバーレス環境で実現する取り組みも進んでいます。AWS CDKのコンストラクト単位でシステムコンポーネントを分割し、Amazon ECSからcdk-nextjs-standaloneコンストラクトへの置き換えを行うことで、Webアプリケーション全体のサーバーレス化が実現されています。

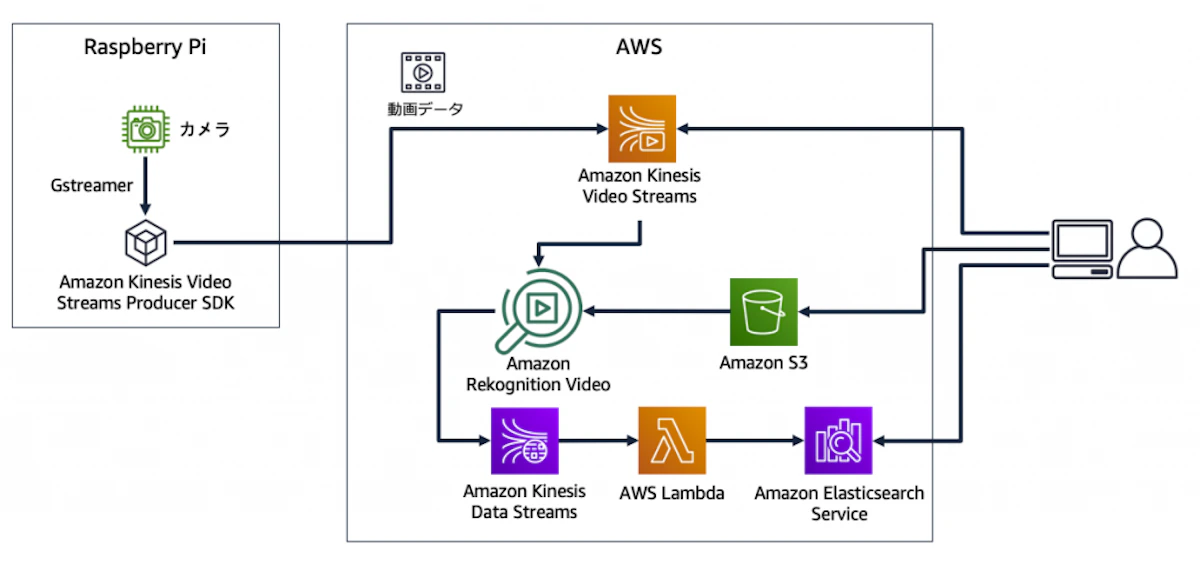

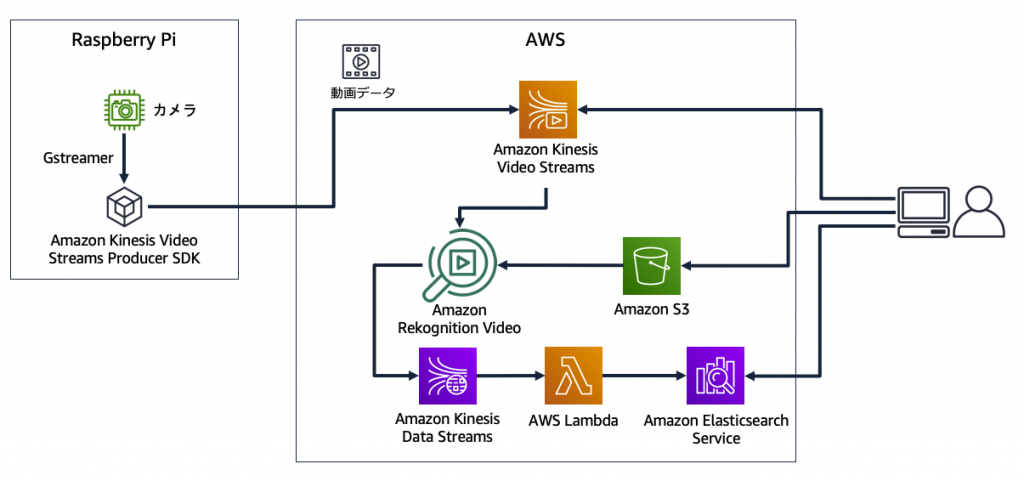

パターン3 ストリーミングデータのリアルタイム分析

Amazon KinesisやAzure Event Hubsなどのストリーミングサービスと連携し、リアルタイムでデータを処理するパターンです。IoTセンサーからの大量のデータストリームを受信し、異常検知やリアルタイム集計を行うようなユースケースで威力を発揮します。

このパターンでは、データの到着タイミングに応じて自動的にスケールするため、トラフィックの変動が激しいワークロードでも安定した処理が可能です。

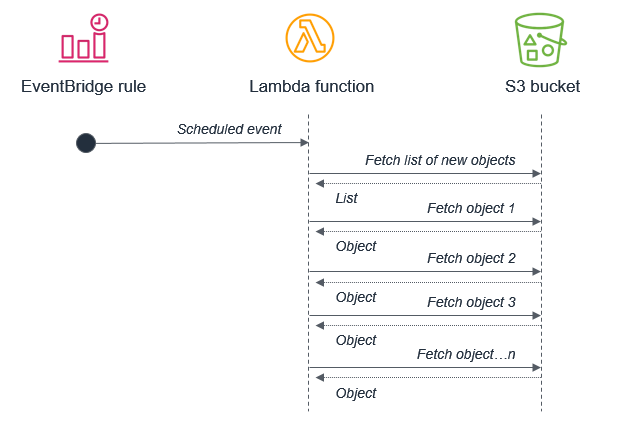

パターン4 スケジュール実行によるバッチ処理

CloudWatch EventsやAzure Timerトリガーを使用して、定期的にバッチ処理を実行するパターンです。日次レポートの生成、定期的なデータベースクリーンアップ、バックアップの実行などに適しています。

従来のcronジョブに代わる選択肢として、サーバーを常時稼働させる必要がなく、実行時のみ課金される点が大きなメリットです。

パターン5 マルチエージェント型AIワークフロー

2025年の新しいトレンドとして、トヨタ自動車の「大部屋」プロジェクトのような、複数のAIエージェントがサーバーレス基盤上で協調動作するパターンが登場しています。親エージェントと子エージェントが「Agent as a Tool」パターンで協調し、Azure Functionsの拡張機能であるDurable Functionsがオーケストレーションを担当します。

Amazon Bedrock AgentCoreのような専用ランタイムの登場により、AIエージェントのメモリ管理、ツール接続、監視などの機能が統合され、開発者はより高度なAIエージェントシステムを効率的に構築できるようになっています。

設計時の重要な考慮事項

サーバーレスアーキテクチャを採用する際には、従来のサーバー常時稼働型システムとは異なる設計原則を理解する必要があります。

ステートレス設計の原則

サーバーレス関数は基本的にステートレス、つまり状態を持たない設計が求められます。処理のセッション情報をメモリ内に保持するのではなく、外部のデータストアに永続化する必要があります。

これは一見制約に見えますが、実際にはシステムの水平スケーラビリティを実現する重要な原則です。どのインスタンスでも同じように処理できるため、負荷に応じて自動的にスケールアウトが可能になります。

冪等性の確保

サーバーレス環境では、ネットワーク障害などにより同じイベントが複数回処理される可能性があります。このため、同じ処理を繰り返し実行しても同じ結果が得られる「冪等性」を考慮した実装が不可欠です。

例えば、データベースへの挿入処理では、ユニークキー制約を活用して重複登録を防ぐ、あるいはトランザクションIDを用いて処理済みかどうかを判定するといった対策が有効です。

セキュリティ設計のベストプラクティス

Cloud Security Allianceが2023年版として公開している「安全なサーバーレスアーキテクチャを設計するには」では、サーバーレス特有のセキュリティ考慮事項が整理されています。

AWS LambdaではIAMによるきめ細かいアクセス制御とVPC接続によるネットワーク隔離が基本となります。Azure FunctionsではRBACとVNetによるネットワークセキュリティに加え、Azure Key Vaultを活用したシークレット管理、Azure Active Directoryとの統合によるID管理が推奨されています。

いずれのプラットフォームでも、最小権限の原則に基づいたアクセス制御、転送中および保存時のデータ暗号化、監視とログ記録の徹底が重要な要素となります。

コスト最適化の実践的アプローチ

サーバーレスは「使った分だけ課金」というモデルですが、設計次第でコストが想定以上に膨らむリスクもあります。実行時間の最適化、メモリ割り当ての適切な設定、不要な関数呼び出しの削減といった基本的な対策に加え、AWS Cost Anomaly DetectionやAzure Cost Managementなどのツールを活用した継続的なコスト監視が重要です。

2025年時点では、両プラットフォームとも関数単位でのコスト可視化機能が充実しており、設計段階からコストパフォーマンスを意識した最適化が可能になっています。

実務で直面する課題と対策

理論的には優れたサーバーレスアーキテクチャですが、実際のプロジェクトではいくつかの典型的な課題に直面します。

ベンダーロックインへの対応

特定のクラウドプロバイダのサービスに深く依存することで、将来的な移行が困難になるリスクがあります。このため、ビジネスロジックとインフラストラクチャ層を明確に分離し、Infrastructure as Codeによる構成管理を徹底することが重要です。

AWS CDKを活用した「完璧を目指さない」サーバーレス進化論では、Constructの分割設計により疎結合で再利用可能な構成を実現し、アーキテクチャ進化時にも影響範囲を最小化する実践的アプローチが紹介されています。最初から完璧な構成を狙わず、変化に強いアーキテクチャを育てるという考え方は、実務的に非常に重要な視点です。

デバッグとテストの複雑化

分散システム特有の問題として、デバッグやテストの複雑化が挙げられます。ローカル環境での再現が難しく、本番環境でのみ発生する問題の切り分けに時間がかかることがあります。

この課題に対しては、AWS SAMやAzure Functions Core Toolsなどのローカル実行環境を活用し、開発初期段階からCI/CDパイプラインに統合テストを組み込むことが有効です。また、分散トレーシングツールを使用して、複数の関数にまたがる処理フローを可視化することも重要です。

コールドスタート問題の現実的な対処

前述のとおり、コールドスタート問題は技術的に大幅に改善されていますが、完全に解消されたわけではありません。レイテンシに敏感なAPIエンドポイントや、リアルタイム性が求められるチャットボットなどでは、依然として考慮が必要です。

実践的な対処法としては、Provisioned Concurrencyやプレミアムプランの活用に加え、関数の実装サイズを最小限に保つ、初期化処理をハンドラー外に配置する、依存ライブラリを最小化するといった実装レベルの最適化も効果的です。

未来を見据えた技術選択

サーバーレスアーキテクチャの進化は、今後も加速すると考えられます。特に注目すべき3つの方向性があります。

1つ目は、AIワークロードとの更なる統合です。Amazon Bedrock AgentCoreやAzure Functionsの新機能により、AIエージェントのバックエンドプラットフォームとしてサーバーレスが標準的な選択肢となる可能性が高まっています。

2つ目は、WebAssemblyベースのエッジコンピューティングとの融合です。CDNエッジでのサーバーレス実行により、さらなる低レイテンシと高コストパフォーマンスが実現されつつあります。

3つ目は、ハイブリッド・マルチクラウド戦略の一般化です。ワークロードに応じてAWS LambdaとAzure Functionsを使い分ける、あるいは両プラットフォームを組み合わせたアーキテクチャが現実的な選択肢となっています。

まとめ

サーバーレスアーキテクチャは、2015年の登場から10年を経て、実験的な技術から本格的なプロダクション環境を支える成熟した選択肢へと進化しました。その本質的な価値は、インフラ管理の複雑さを抽象化し、開発者がビジネス価値の創出に集中できる環境を提供する点にあります。

AWS LambdaとAzure Functionsは、それぞれ異なる強みを持ち、組織の状況やワークロードの特性に応じて適切に選択することが重要です。スケーラビリティと広範なエコシステムを重視するならAWS Lambda、エンタープライズ統合と高度なオーケストレーションを求めるならAzure Functionsが有力な選択肢となります。

実装にあたっては、ステートレス設計、冪等性の確保、セキュリティ設計、コスト最適化といった基本原則を押さえつつ、ベンダーロックインやデバッグの複雑化といった実務的な課題にも適切に対処する必要があります。

最も重要なのは、新しい技術やトレンドを盲目的に追うのではなく、それが本当にプロジェクトやビジネスに価値をもたらすのかを冷静に見極めることです。サーバーレスアーキテクチャは強力なツールですが、あくまでも手段の一つに過ぎません。プロジェクトの性質、チームのスキルセット、長期的な保守性など、総合的な視点から技術選択を行うことが、持続可能なシステム構築への道となるでしょう。