サーバーレスとクラウドネイティブの基礎理解

サーバーレスアーキテクチャの仕組み・本質

「サーバーレス」という言葉を初めて聞いたとき、多くの方は困惑するかもしれません。サーバーがないのにどうやってアプリケーションが動くのか、という素朴な疑問は当然です。実は、サーバーレスとは文字通りサーバーが存在しないわけではなく、開発者がサーバーの管理から解放されることを意味しています。

私が最初にサーバーレスに触れたのは2018年頃、AWS Lambdaを使った小規模なバッチ処理の実装でした。従来なら専用のEC2インスタンスを立ち上げ、cronで定期実行していた処理が、わずか数十行のコードと簡単な設定だけで実現できたときの衝撃は今でも覚えています。インフラの構築やOS、ミドルウェアの管理という「本来やりたいことではない作業」から解放され、純粋にビジネスロジックの実装に集中できる。これこそがサーバーレスの真髄です。

サーバーレスアーキテクチャでは、以下のような特徴を持つシステム設計が可能になります。

- イベント駆動型の処理フローで、必要なときだけコンピュートリソースが起動

- 使った分だけ課金される従量課金モデルで、アイドル時のコストがゼロ

- 自動スケーリングにより、トラフィックの急増にも柔軟に対応

- インフラ管理が不要で、開発者はコード実装に専念可能

クラウドネイティブの仕組みと概要

「クラウドネイティブとは」という質問に対する答えは、単にクラウド上で動作するアプリケーションというだけではありません。クラウドの特性を最大限に活用し、そのメリットを享受できるように設計・開発されたアプリケーションのことを指します。

Cloud Native Computing Foundation (CNCF)の定義によれば、クラウドネイティブな技術は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドなどの現代的でダイナミックな環境において、スケーラブルなアプリケーションの構築と実行を可能にします。コンテナ、サービスメッシュ、マイクロサービス、イミュータブルインフラストラクチャ、そして宣言的APIがこのアプローチの代表例です。

私の経験では、クラウドネイティブアプローチを採用したプロジェクトでは、以下のような変化が顕著に表れました。

- デプロイ頻度が週1回から1日数回へと劇的に向上

- 障害発生時の復旧時間が数時間から数分へ短縮

- 新機能のリリースサイクルが3ヶ月から2週間へ短縮

従来型システムとの詳細比較

従来とサーバーレスアーキテクチャーの根本的な違い

従来型のモノリシックアーキテクチャとサーバーレス/クラウドネイティブアーキテクチャの違いは、建築に例えると理解しやすいです。モノリシックが一軒の大きな家だとすれば、マイクロサービスは独立した複数のモジュール住宅を組み合わせた集合体です。

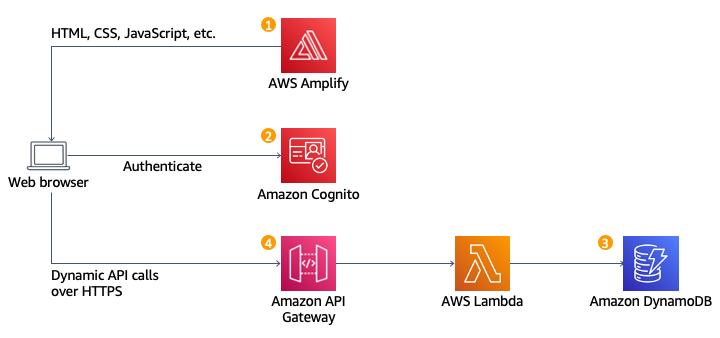

従来型システムでは、Webアプリケーション、ビジネスロジック、データベース操作が一つの巨大なアプリケーションとしてデプロイされることが多く、変更が全体に波及しやすい構造になっています。一方、クラウドネイティブ環境では、APIゲートウェイがイベントを介してLambda関数を起動し、DynamoDBと連携して処理を行うような、疎結合な設計が可能です。

実際のプロジェクトで経験した例を挙げると、ある企業の基幹システムのモダナイゼーションプロジェクトでは、モノリシックな構成から段階的にマイクロサービス化を進めました。最初は抵抗もありましたが、個別サービスの独立した更新が可能になったことで、リリース頻度が飛躍的に向上しました。

クラウドネイティブ・サーバーレスによるコスト構造の革新的な転換

従来型システムの「CapEx」(資本的支出)から、クラウドネイティブの「OpEx」(運用経費)への転換は、財務的な観点でも大きなインパクトをもたらします。

表 従来型とクラウドネイティブのコスト構造比較

項目 | 従来型(オンプレミス) | クラウドネイティブ | 実際の削減効果 |

|---|---|---|---|

初期投資 | 数千万〜数億円 | ほぼゼロ | 初期費用90%以上削減 |

サーバー稼働率 | 12〜18%程度 | 必要時のみ起動 | リソース効率5〜8倍向上 |

運用人件費 | 24時間監視体制が必要 | 自動化により大幅削減 | 運用工数60〜80%削減 |

スケーリング費用 | ハード追加購入が必要 | 自動スケールで従量課金 | ピーク時コスト40〜60%削減 |

TCO(5年間) | ハード+保守+人件費 | 使用量に応じた変動費 | 総コスト30〜51%削減 |

この表から分かるように、クラウドネイティブアプローチは単純なコスト削減だけでなく、ビジネスの柔軟性を大幅に向上させます。特に「サーバー稼働率」の改善は衝撃的で、オンプレミス環境では約3割のサーバーが稼働時間の10%未満しか活用されていないという報告もあります。

運用性とスケーラビリティの進化

従来型システムの運用では、インフラからミドルウェアまで全て自社で管理する必要がありました。NagiosやZabbixといった監視ツールの構築、ハード障害時の物理的な対応、24時間体制の運用要員確保など、本来のビジネス価値創出とは直接関係のない作業に多くのリソースが割かれていました。

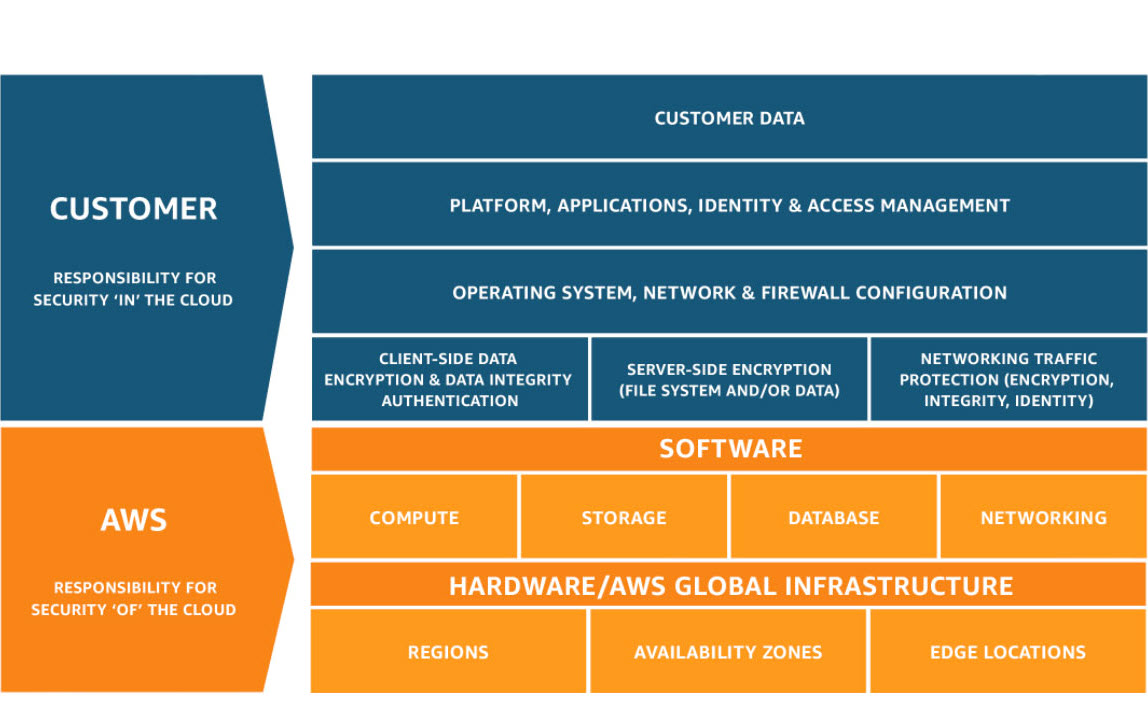

クラウドネイティブ環境では、AWSの責任共有モデルにより、インフラ層の管理はクラウドプロバイダーが担当し、利用者はアプリケーション層に集中できます。さらにサーバーレスを活用すれば、OSのパッチ適用やスケーリングさえもサービス側で自動処理されます。

あるECサイトの事例では、セール時のトラフィックスパイクに対応するため、従来は事前に大量のサーバーを準備していましたが、「AWS サーバーレス」のオートスケーリング機能を活用することで、必要な時だけリソースを確保する仕組みに変更しました。結果として、インフラコストを65%削減しながら、応答速度は30%向上しました。

サーバーレスのメリットとデメリットの実際

明確なメリット

サーバーレスアーキテクチャがもたらす「サーバーレス メリット」は多岐にわたりますが、実際のプロジェクトで特に実感した点を挙げていきます。

開発速度の飛躍的な向上

Infrastructure as Code(IaC)との組み合わせにより、環境構築の時間が劇的に短縮されます。AWS CloudFormationやTerraformを使えば、本番環境と同等の開発環境を数分で構築できます。従来なら数週間かかっていた環境構築が、文字通り「コードを実行するだけ」で完了します。

自動的な高可用性の実現

マルチAZ構成や自動フェイルオーバーが標準機能として提供されるため、高可用性システムの構築が容易になります。Amazon Aurora Serverlessなどを使えば、データベースレベルでも自動的な障害対策が可能です。

ビジネスロジックへの集中

インフラ管理から解放されることで、開発チームは本来注力すべきビジネスロジックの実装に時間を割けるようになります。これは単なる効率化ではなく、プロダクトの品質向上に直結する重要な要素です。

認識すべきデメリット

一方で、「サーバーレス デメリット」についても正直に語る必要があります。バラ色の未来だけを語るのは無責任です。

コールドスタート問題

Lambda関数が一定時間使用されないと、次回起動時に初期化処理が必要になり、レスポンスが遅延する「コールドスタート」問題があります。これに対しては、Provisioned Concurrencyやウォームアップ処理などの対策が必要です。

ベンダーロックインのリスク

特定のクラウドプロバイダーのサービスに深く依存することで、将来的な移行が困難になる可能性があります。これを緩和するには、できるだけ標準的な技術を採用し、抽象化層を設けるなどの工夫が必要です。

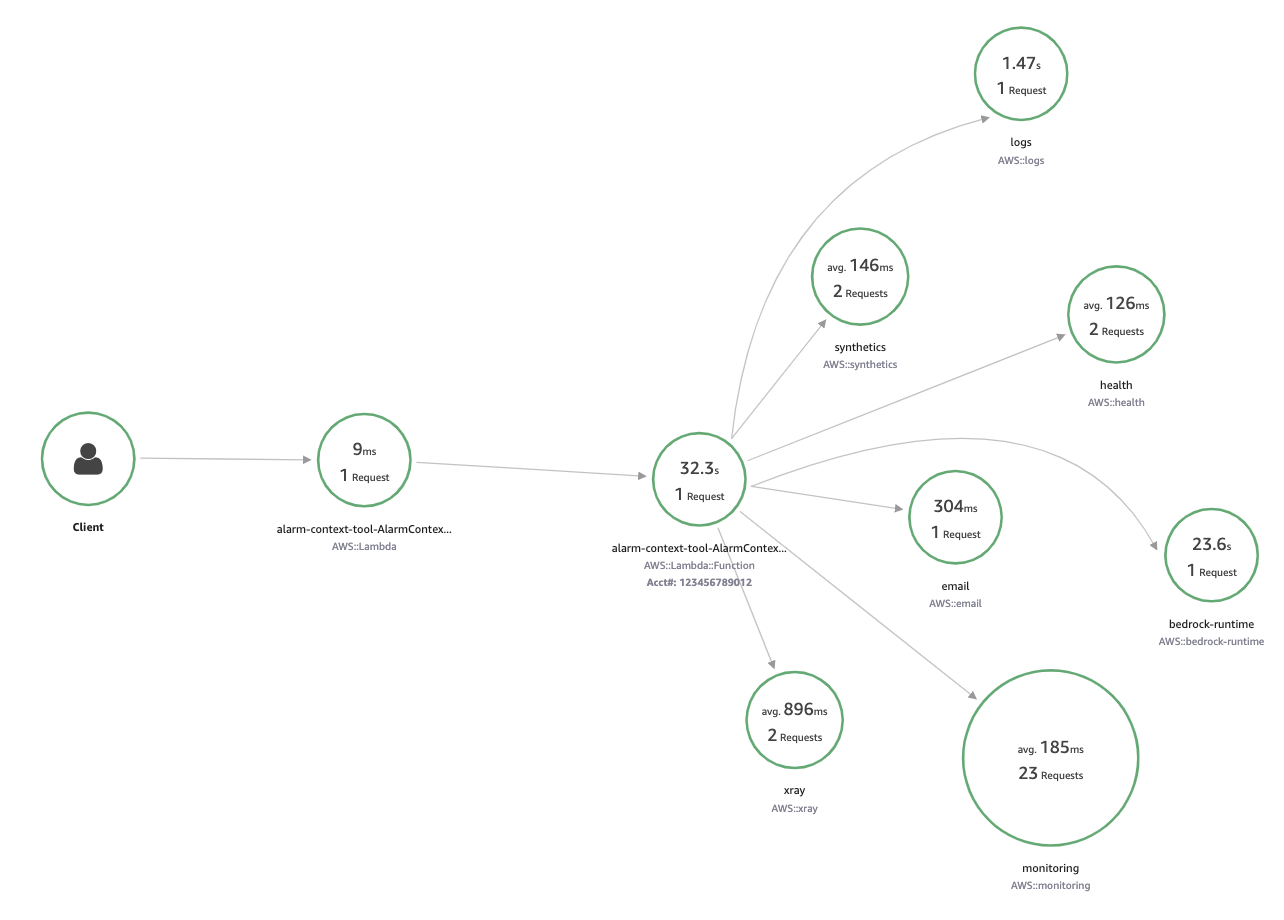

デバッグとトラブルシューティングの複雑さ

分散システムの性質上、エラーの追跡が困難になることがあります。AWS X-Rayなどの分散トレーシングツールの活用が不可欠ですが、それでも従来型の一枚岩のシステムと比べると複雑性は増します。

EOSとEOLの観点から見るサーバーレスの価値

ソフトウェアライフサイクルの根本的な変化

「EOS」(End of Support)や「EOL」(End of Life)という概念は、従来型システムでは避けられない重要な課題でした。オンプレミスで稼働するミドルウェアやOSのサポート期限が切れるたびに、大規模なマイグレーションプロジェクトが必要になります。

私が過去に経験した金融系システムでは、Windows Server 2008のEOL対応だけで1年以上のプロジェクトになりました。アプリケーション自体に変更はないのに、基盤の更新だけで莫大なコストと時間がかかるという、本質的でない作業に振り回される日々でした。

サーバーレスアーキテクチャでは、このような「EOS」「EOL」の問題から大きく解放されます。Lambda関数のランタイムバージョン管理はありますが、基盤となるOSやミドルウェアの管理はAWSが担当するため、利用者側の負担は大幅に軽減されます。

継続的な価値提供への集中

サーバーレスを採用することで、以下のような本質的な活動に時間を使えるようになります。

- ビジネス要求への迅速な対応

- 新機能の継続的なリリース

- ユーザー体験の継続的な改善

- セキュリティの継続的な強化

「EOL」対応に追われることなく、プロダクトの価値向上に集中できる環境は、エンジニアのモチベーション向上にも大きく貢献します。

AWS サーバーレスサービスの実践活用

主要なAWSサーバーレスサービス群

「AWS サーバーレス」エコシステムは非常に充実しており、様々なユースケースに対応できます。実際に使って効果的だったサービスをいくつか紹介します。

コンピューティング層

AWS Lambdaはサーバーレスコンピューティングの中核です。イベント駆動で関数を実行し、使用した時間とメモリに対してのみ課金されます。最近ではLambda SnapStartにより、Java関数のコールドスタート問題も大幅に改善されました。

AWS Fargateはコンテナのサーバーレス実行環境で、ECSやEKSと組み合わせて使用します。Lambdaの15分という実行時間制限を超える長時間処理や、より複雑なアプリケーションに適しています。

データストア層

Amazon DynamoDBは完全マネージドなNoSQLデータベースで、自動スケーリングとグローバルテーブル機能により、世界規模のアプリケーションにも対応できます。

Aurora Serverless v2は、RDBMSが必要な場合の選択肢です。負荷に応じて0.5 ACUから最大256 ACUまで自動的にスケールし、使用した分だけ課金されます。

API・統合層

Amazon API GatewayはREST APIやWebSocket APIのフルマネージドサービスです。Lambda関数との統合が容易で、認証、スロットリング、キャッシングなどの機能も提供します。

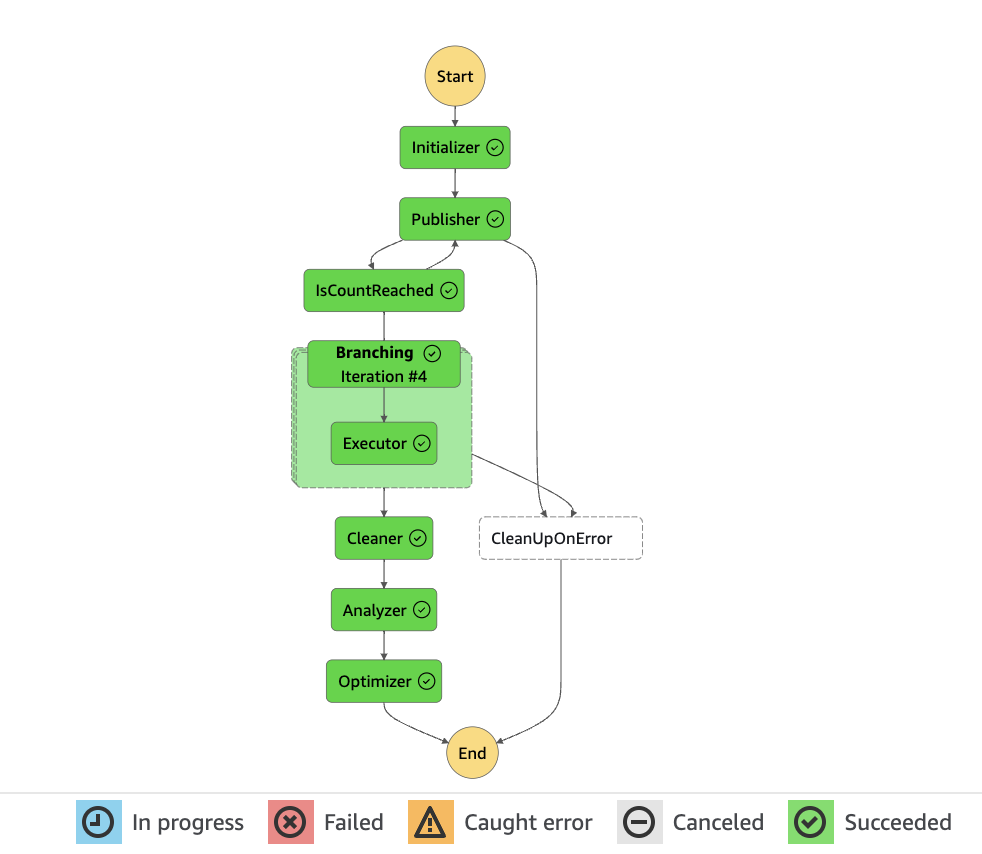

AWS Step Functionsは複数のLambda関数やAWSサービスを組み合わせたワークフローを構築できます。複雑なビジネスロジックを視覚的に管理でき、エラーハンドリングやリトライ処理も組み込まれています。

実装パターンとベストプラクティス

イベント駆動アーキテクチャの設計

サーバーレスアプリケーションの設計では、イベント駆動型のアプローチが重要です。例えば、ECサイトの注文処理では以下のような流れを構築できます。

- API Gatewayで注文リクエストを受信

- Lambda関数で注文を検証し、DynamoDBに保存

- DynamoDB StreamsでイベントをトリガーにLambda関数を起動

- Step Functionsで在庫確認、決済処理、配送手配を順次実行

- EventBridgeで各ステップの完了を通知

このような設計により、各コンポーネントは疎結合を保ちながら、全体として一貫性のある処理を実現できます。

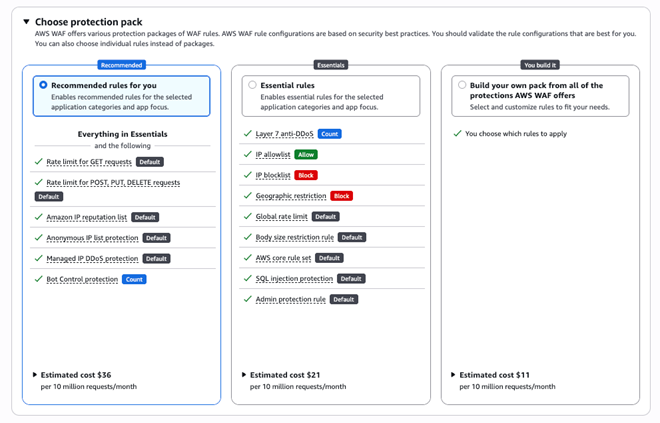

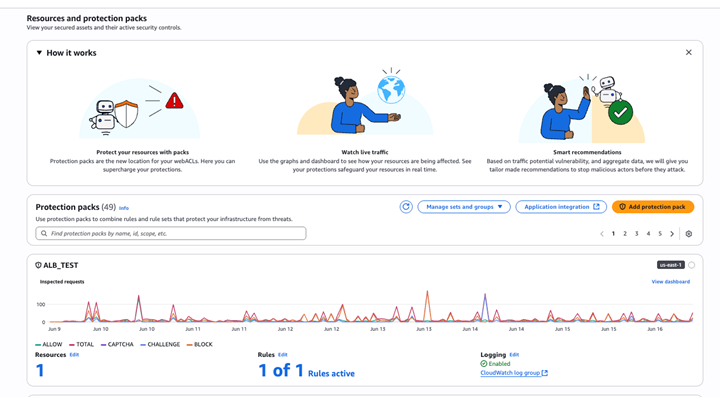

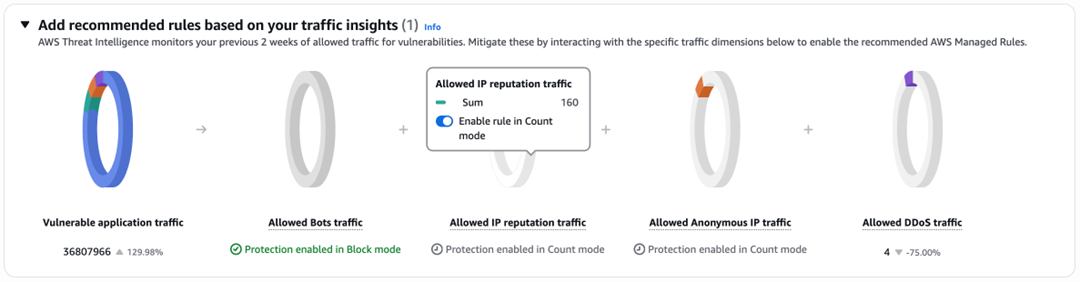

セキュリティのベストプラクティス

サーバーレス環境でのセキュリティは、「最小権限の原則」を徹底することが重要です。

- IAMロールは関数ごとに個別に設定し、必要最小限の権限のみ付与

- 環境変数に機密情報を直接格納せず、AWS Systems Manager Parameter StoreやAWS Secrets Managerを活用

- VPCエンドポイントを使用して、インターネットを経由せずにAWSサービスにアクセス

- AWS WAFやAPI Gatewayのスロットリング機能でDDoS攻撃を防御

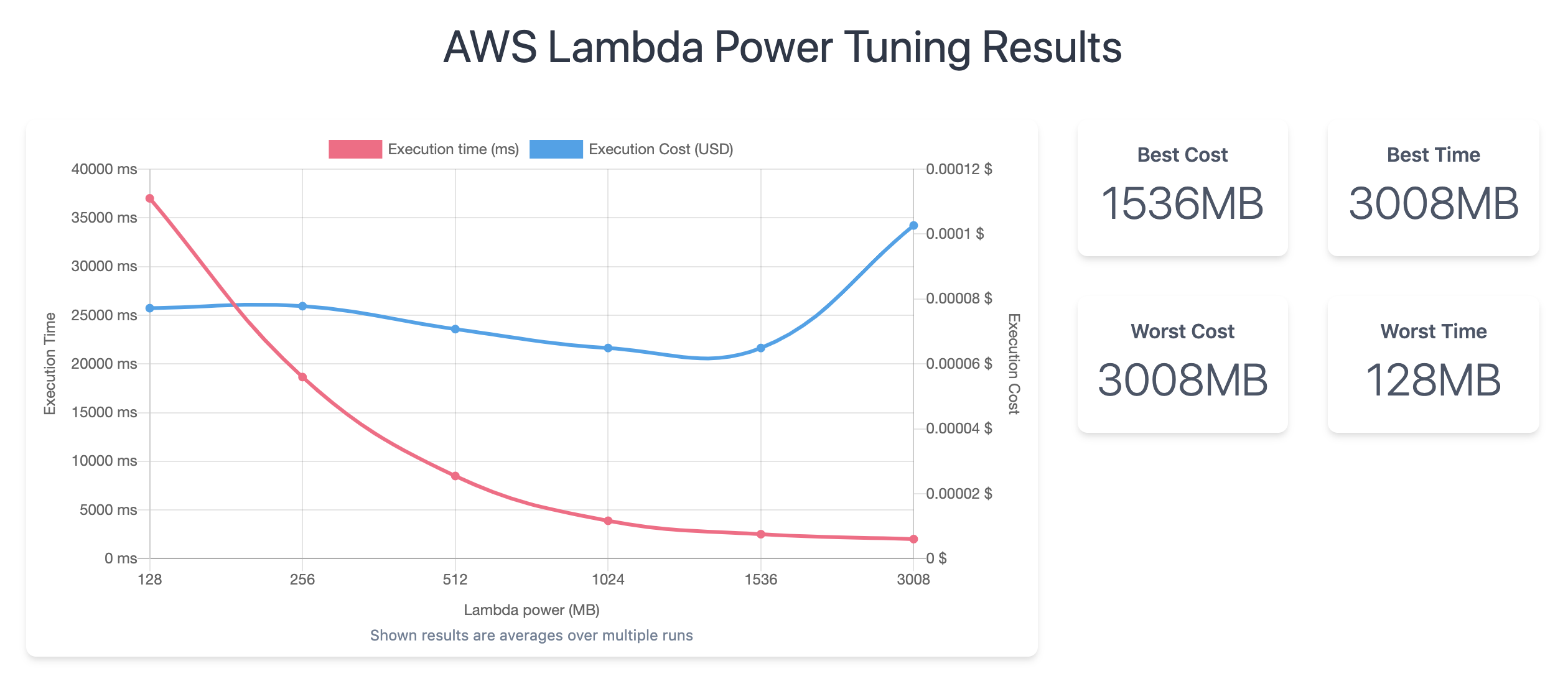

コスト最適化の実践

サーバーレスは従量課金モデルのため、適切な設計により大幅なコスト削減が可能です。

実際のプロジェクトで効果的だったコスト最適化手法を紹介します。

- Lambda関数のメモリサイズをAWS Lambda Power Tuningで最適化

- DynamoDBのオンデマンドモードとプロビジョンドモードを負荷パターンに応じて選択

- S3のライフサイクルポリシーで古いデータを自動的に低コストストレージクラスへ移行

- CloudWatchログの保持期間を適切に設定し、不要なログストレージコストを削減

移行戦略と段階的アプローチ

ストラングラーフィグパターンによる段階的移行

既存システムから一気にサーバーレスへ移行するのはリスクが高いため、「ストラングラーフィグパターン」による段階的な移行を推奨します。このパターンは、古いシステムを徐々に新しいシステムで置き換えていく手法です。

実際に私が関わったプロジェクトでの移行ステップを紹介します。

フェーズ | 概要 | 作業内容 |

|---|---|---|

フェーズ1:エッジ機能の移行 | まず、既存システムへの影響が少ない周辺機能から移行を開始。 |

|

フェーズ2:API層の分離 | 次に、API Gatewayを既存システムの前段に配置し、段階的にLambda関数へ処理を移行。 |

|

フェーズ3:データストアの移行 | 最後に、データベースの移行を実施。 |

|

チームスキルの段階的な向上

技術移行と同時に重要なのが、チームメンバーのスキル向上です。以下のようなアプローチが効果的でした。

- AWS公式トレーニングやワークショップへの参加

- 小規模なPoCプロジェクトでの実践経験

- 社内勉強会での知識共有

- 外部コンサルタントによるメンタリング

将来展望とサーバーレスの進化

エッジコンピューティングとの融合

サーバーレスの次なる進化として、エッジコンピューティングとの融合が進んでいます。AWS Lambda@EdgeやCloudFront Functionsにより、ユーザーに最も近い場所で処理を実行できるようになりました。

これにより、以下のようなユースケースが実現可能になっています。

- リアルタイムな画像・動画処理

- 超低遅延が求められるゲーム・AR/VRアプリケーション

- IoTデバイスからのデータをエッジで前処理

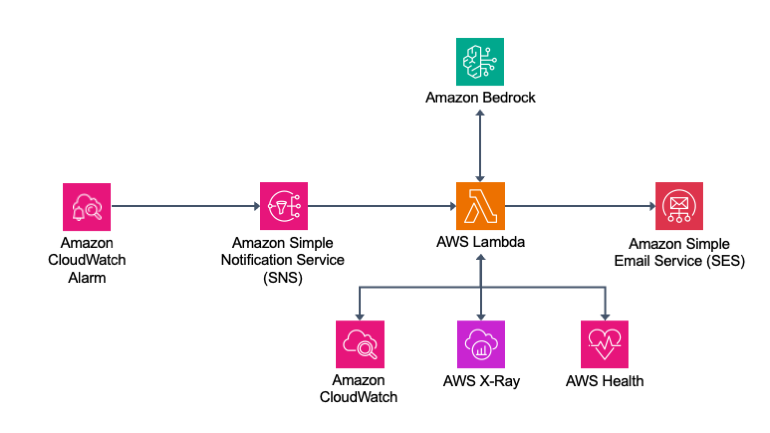

AIとの統合による知能化

生成AIの急速な発展により、サーバーレスアーキテクチャとAIの統合も加速しています。Amazon Bedrockなどのサービスにより、Lambda関数から簡単に大規模言語モデルを呼び出せるようになりました。

実際のプロジェクトでは、以下のような活用が始まっています。

- カスタマーサポートの自動応答システム

- ドキュメントの自動要約・翻訳

- コード生成・レビューの自動化

サステナビリティへの貢献

サーバーレスアーキテクチャは、環境負荷の観点でも大きなメリットがあります。必要な時だけリソースを使用することで、データセンターの電力消費を大幅に削減できます。

AWSの持続可能性への取り組みによれば、クラウド移行により企境負荷を平均88%削減できるとされています。サーバーレスはその中でも特に効率的なアプローチです。

まとめ - サーバーレスがもたらす本質的な変革

サーバーレスアーキテクチャとクラウドネイティブなアプローチは、単なる技術的な進化ではありません。それは、エンジニアリングの本質である「価値創造」に集中できる環境を提供してくれます。

インフラ管理やEOL対応といった「必要だが本質的でない作業」から解放され、ビジネス価値の創出に注力できる。これこそが、サーバーレスがもたらす最大の価値だと考えています。

もちろん、サーバーレスが万能薬ではありません。コールドスタート問題やベンダーロックインといった課題も存在します。しかし、適切に設計・運用されたサーバーレスアーキテクチャは、開発速度の向上、コストの最適化、スケーラビリティの確保、そして何より、エンジニアの創造性を解放する力を持っています。

これからのシステム開発において、サーバーレスは選択肢の一つではなく、デフォルトの選択肢になっていくでしょう。その波に乗り遅れないためにも、今からサーバーレスの本質を理解し、実践していくことが重要です。

技術の進化は止まりません。しかし、その中で変わらないのは「ユーザーに価値を届ける」という使命です。サーバーレスは、その使命を果たすための強力な武器となります。ぜひ、皆さんもサーバーレスの世界に飛び込んでみてください。きっと、エンジニアリングの新しい可能性を発見できるはずです。

わたしたちは、業務課題の分析を起点に、サーバーレスと生成AIを活用して業務最適化と中長期のコスト削減を実現するサービスを提供しています。お気軽にお問い合わせください。