SPICEエンジンが実現する革新的なアーキテクチャ

SPICEがもたらす本質的な価値

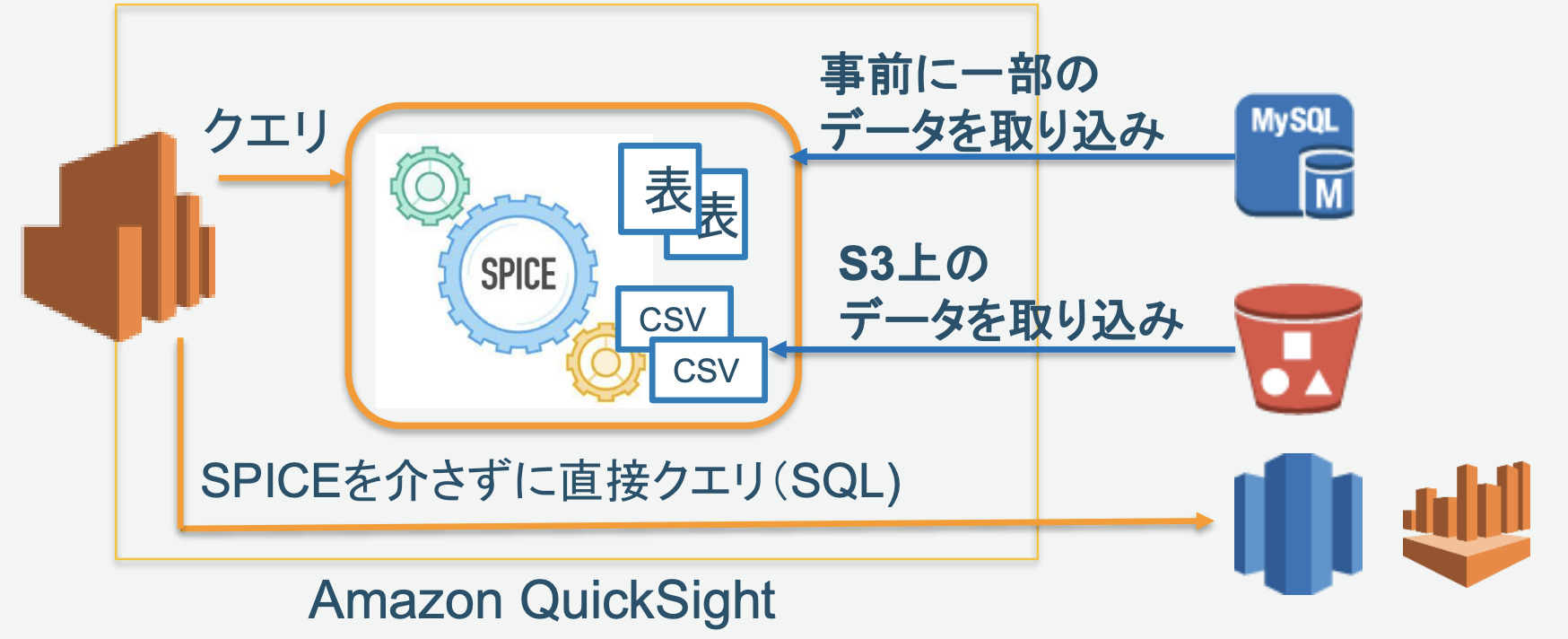

Amazon QuickSightの中核を成すのは、カラムナストレージとマシンコード生成技術を活用した独自のインメモリエンジン「SPICE」です。このエンジンは、従来のBIツールが抱えていた根本的な課題に対して、クラウドを前提とした設計思想で解決策を提供しています。

SPICEの最大の特徴は、データを自動的に複製して高可用性を確保しながら、数十万ユーザーが同時に分析操作を行っても高速応答を維持できる点にあります。これは単純なインメモリキャッシュとは異なり、ユーザーが明示的に削除するまでデータを保持し続ける永続的なストレージとして機能します。従来のオンプレミスBIでは、ユーザー数の増加に応じてサーバーの増強やチューニングが必要でしたが、QuickSightではAWS側で自動スケールが行われます。

AWSエコシステムとのシームレスな統合

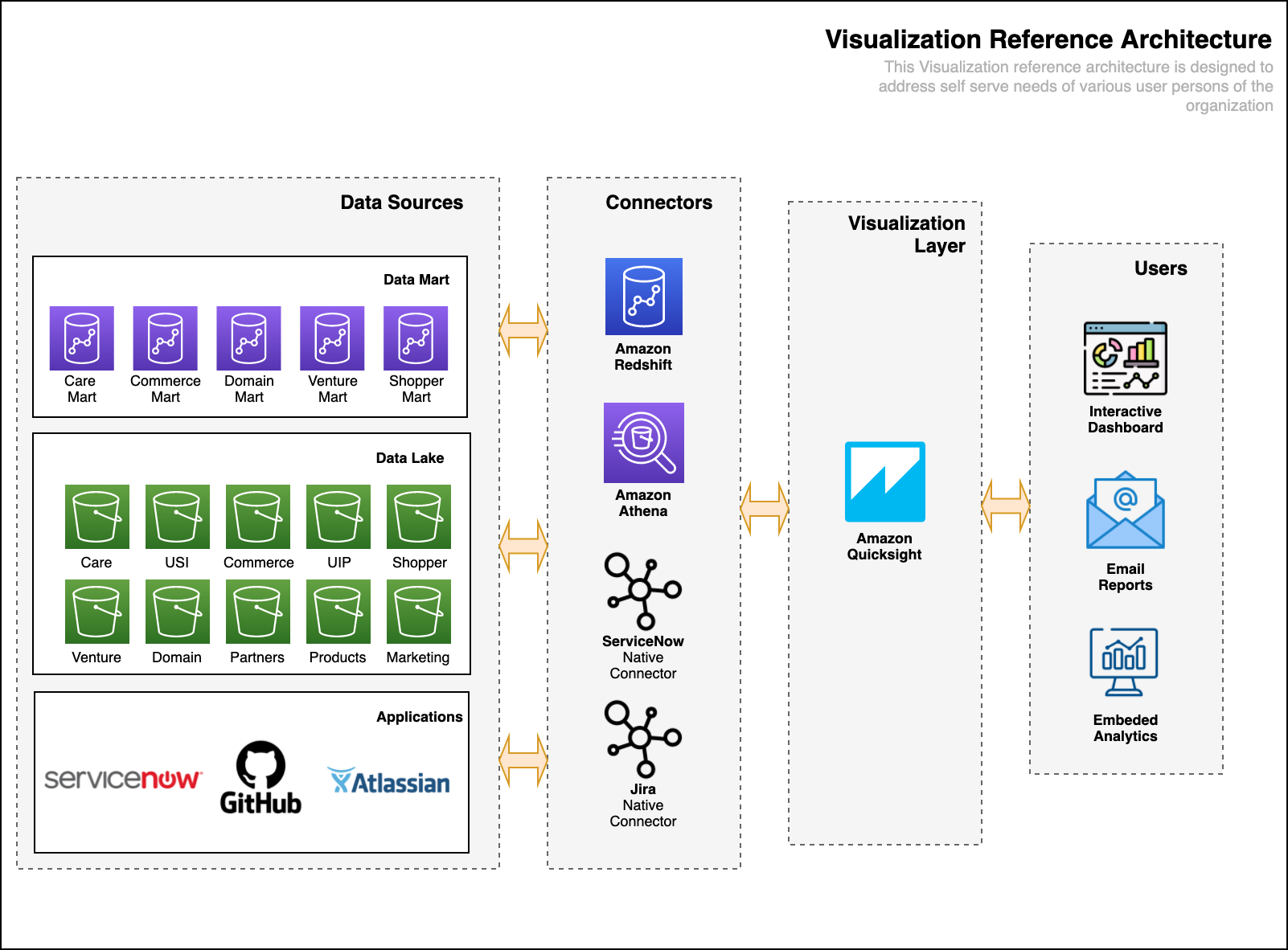

QuickSightの強みは、AWS内の各種サービスとの密接な統合にあります。初回ログイン時には同一リージョン内のデータソースを自動検出する仕組みが実装されており、以下のようなデータソースにシームレスにアクセス可能です。

データ接続において特筆すべき点は、以下の通りです。

- Amazon S3上のデータレイクやAthenaクエリへの直接アクセスが可能である

- Amazon Redshiftデータウェアハウスとの連携により、Redshift Spectrum経由でデータレイク上のテーブルにもアクセスできる

- RDS/AuroraなどのリレーショナルDBに対して、VPC接続(PrivateLink)を通じたセキュアな接続を実現する

- Glueデータカタログとの連携により、メタデータ管理の一元化を可能にする

- SalesforceなどのSaaSアプリケーションやオンプレミスのデータベースにもコネクタ経由で接続できる

データ取得方式は、SPICEへのインポートと直接クエリモードの2種類から選択できます。SPICE利用時はデータをAWS内部に取り込みインメモリ処理するため高速ですが、標準でユーザーあたり10GBの容量制限があり、超過分はGB単位で追加購入が必要です。一方、リアルタイム性が重要な場合は直接クエリで最新データを都度取得するという使い分けが可能となっています。

競合BI製品との技術的比較分析

Tableauとの機能差異から見える設計思想の違い

アーキテクチャとスケーラビリティの観点

Tableauは強力な可視化表現力と豊富なデータコネクタを備えた業界標準のBIツールとして知られていますが、QuickSightとは根本的なアーキテクチャが異なります。

Tableauの場合、オンプレミスに「Tableau Server」を構築するか、Salesforceのクラウドホスティング版を利用する形態が一般的です。大規模展開時にはサーバクラスター管理や容量計画が必要となり、製品アップグレードも手動で実施する必要があります。これに対してQuickSightは、AWS上のマルチテナントサービスとして提供されるため、自動でキャパシティ調整や機能更新が行われます。

データ処理方式の違い

データ処理の観点では、両者ともインメモリ処理と直接クエリの選択が可能ですが、実装方式には大きな違いがあります。

表 TableauとQuickSightのデータ処理方式比較

項目 | Tableau | QuickSight |

|---|---|---|

インメモリエンジン | Hyper(独自エンジン) | SPICE(列指向ストレージ) |

データ更新管理 | ユーザー側でスケジュール管理 | AWS側で自動管理・複製 |

容量管理 | ユーザー設計による | AWSが自動スケール |

高可用性 | クラスター構成をユーザー設計 | 自動複製による高可用性保証 |

大規模データ対応 | 分散クラスター設計が必要 | TB級データも効率的に圧縮保持 |

QuickSightのSPICEは列指向で大規模データも効率的に圧縮保持でき、BMWの事例では1TB制限に近いデータをSPICEに取り込み可視化した例が報告されています。

Power BIとの比較から見えるエコシステム戦略

プラットフォーム統合の違い

Microsoft Power BIはOfficeやAzureとの親和性が高く、Excelライクな操作感が特徴です。一方、QuickSightはAWSデータサービスとの統合が強みとなっています。

エコシステム統合における主要な違いは以下の通りです。

- Power BIはExcel/Teams/SharePointなどMicrosoft製品との連携がスムーズで、Excel感覚でレポート作成が可能

- QuickSightはAWSアカウント/IAMやS3・Redshiftとの連携により、AWSネイティブな環境で真価を発揮

- 異なるクラウドエコシステムに属するため、Azure上のデータ分析ならPower BI、AWS上のデータ分析はQuickSightという使い分けが一般的

価格モデルと総所有コスト

料金体系の観点では、Power BIは小規模利用なら月額約10ドル/ユーザーと安価ですが、組織全体で大容量データを共有する場合はPower BI Premiumが必要となり、数千ドル/月単位の容量課金となります。

QuickSightの料金体系は、Enterprise版で以下のような柔軟性を持っています。

- Author(作成権限ユーザー)は月額24ドル(年契約なら18ドル)/ユーザー

- Reader(閲覧専用ユーザー)は月額3ドル/ユーザーまたは従量課金(セッション課金)を選択可能

- 1セッション(30分間)あたり0.30ドル、1月あたり最大5ドルまでという従量課金モデル

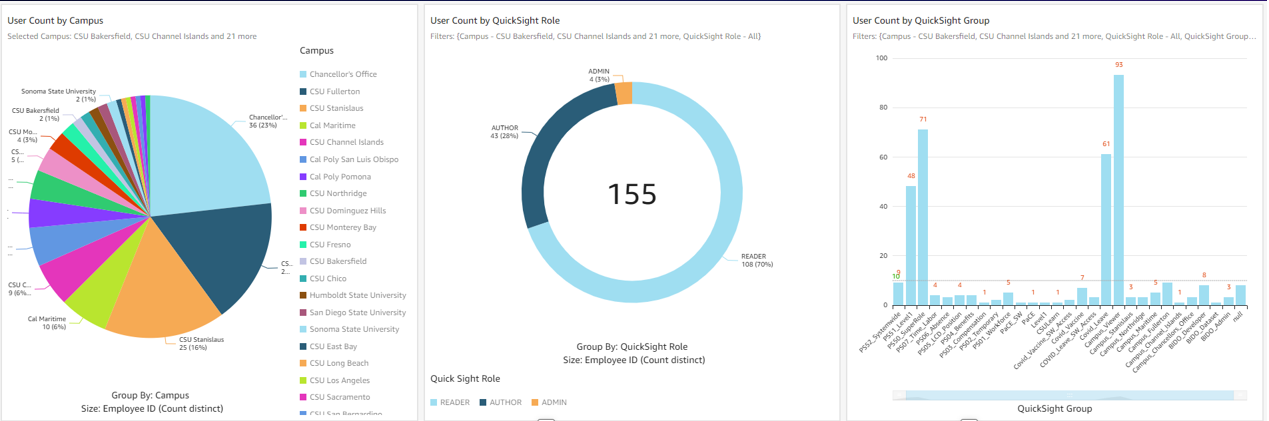

特に注目すべきは、Cal State大学の事例です。同大学はQuickSightへの移行により、従来のBIツールと比較してライセンスコストを90%近く削減できたと報告しています。

Google Lookerとの比較に見るモデリング哲学の違い

Lookerは「LookML」によるセマンティックレイヤーを中心に据えたアプローチを取っており、ビジネス定義の一元管理に強みがあります。これに対してQuickSightは、より軽量で即座に使い始められるアプローチを採用しています。

アーキテクチャ面での根本的な違いは、Lookerが基本的にデータをインメモリに取り込まず、ユーザー操作に応じて都度バックエンドのデータベースにSQLクエリを発行する点です。これによりリアルタイム性は確保されますが、バックエンドDBの性能がボトルネックになる可能性があります。

価格面では、Lookerは年間契約で数千万円規模のエンタープライズ向けと言われており、QuickSightの柔軟な料金体系とは対照的です。Gartner等のユーザーレビューでも「Lookerは機能は優れているが初期導入コストが高い、QuickSightはコスト効率が良い」という評価が一般的です。

エンタープライズ機能が実現する高度なガバナンス

セキュリティとコンプライアンスの実装

IAM統合とシングルサインオン

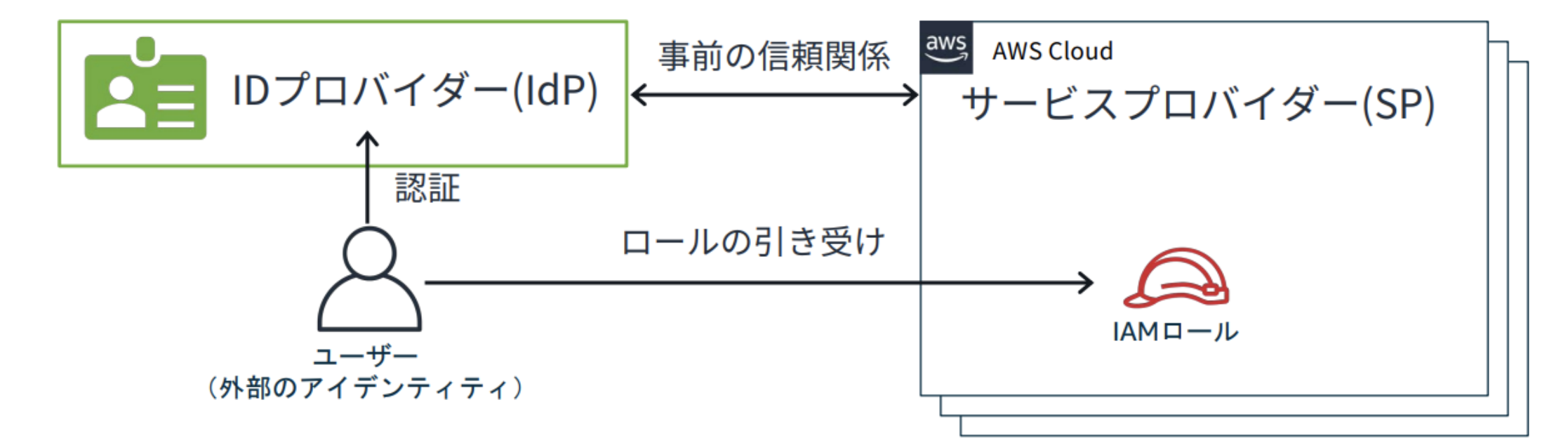

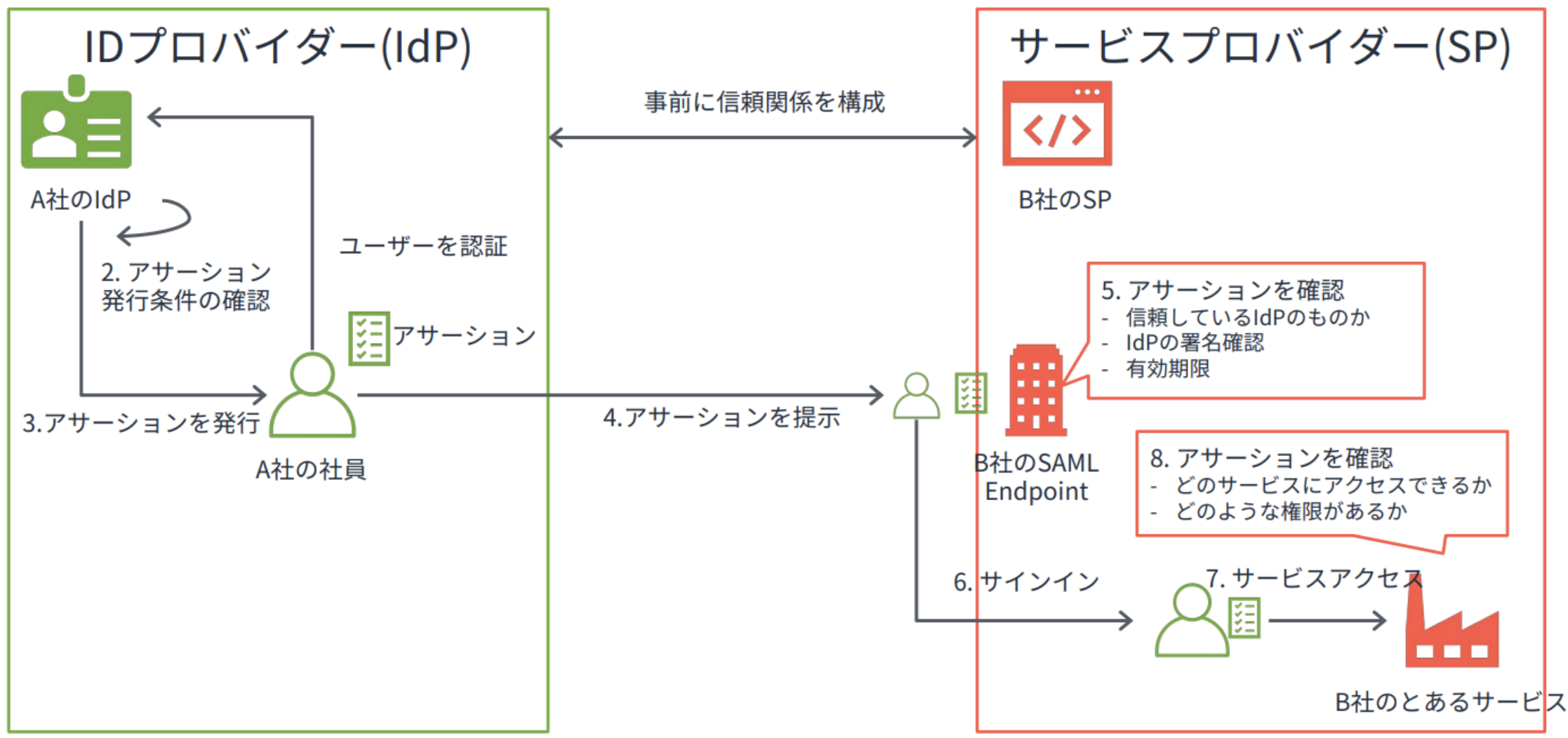

QuickSight Enterpriseは、AWS Identity and Access Management(IAM)と深く統合されており、既存の認証基盤との連携を実現します。

認証・認可における主要な機能は以下の通りです。

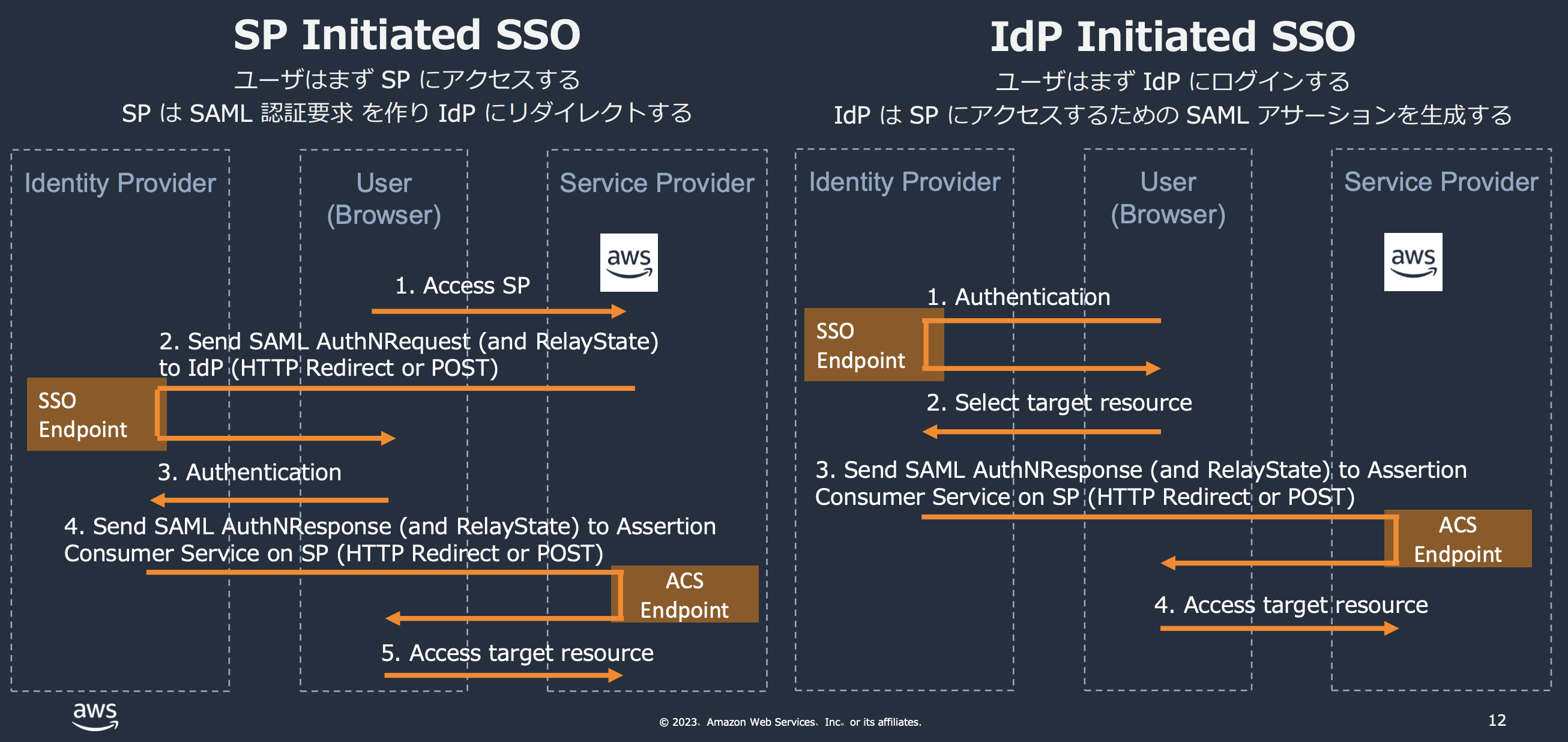

- AWS IAM Identity Center(旧AWS SSO)やManaged Microsoft ADによるシングルサインオンが可能である

- IAMポリシーによる細かな操作権限制御により、管理者・ユーザーの権限を適切に分離できる

- SAML認証により社内ポータルから認証連携しつつQuickSightを利用できる

データセキュリティの多層防御

Enterprise版では、以下のような多層的なデータセキュリティ機能が提供されています。

SPICEに格納されたデータの暗号化(Encryption at Rest)が標準で有効化され、必要に応じて独自のKMSキーを用いたカスタマー管理型暗号化も選択可能です。また通信路の暗号化(TLS)はサービス内で常時適用されます。

特筆すべき機能として「行レベルセキュリティ(Row-Level Security, RLS)」があります。RLSはデータセット単位で設定し、権限テーブルを用いてユーザーごとのフィルタ条件を定義します。例えばテナントIDや部署名をキーに、そのユーザーがアクセスできる値のみ行を表示するといった制御が可能です。

RLS適用データはQuickSight上で「RESTRICTED」マークが付き、継承もされるため、元データセットにRLSを設定すれば派生データセットやダッシュボードにも一貫して適用されます。この機能は医療・金融など機密データを取り扱うケースで必須と言え、マルチテナントSaaS環境でのデータアイソレーションを実現する重要な要素となっています。

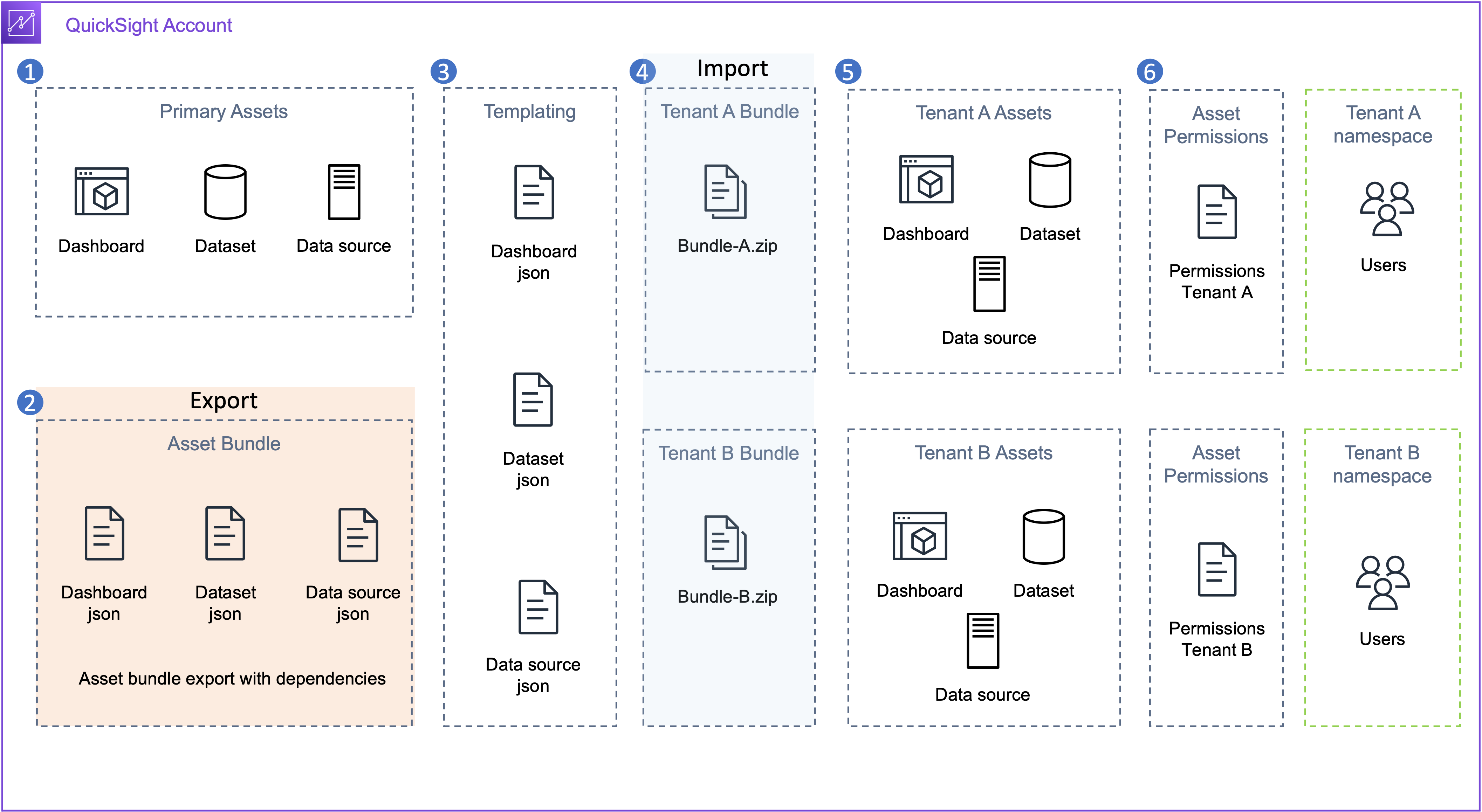

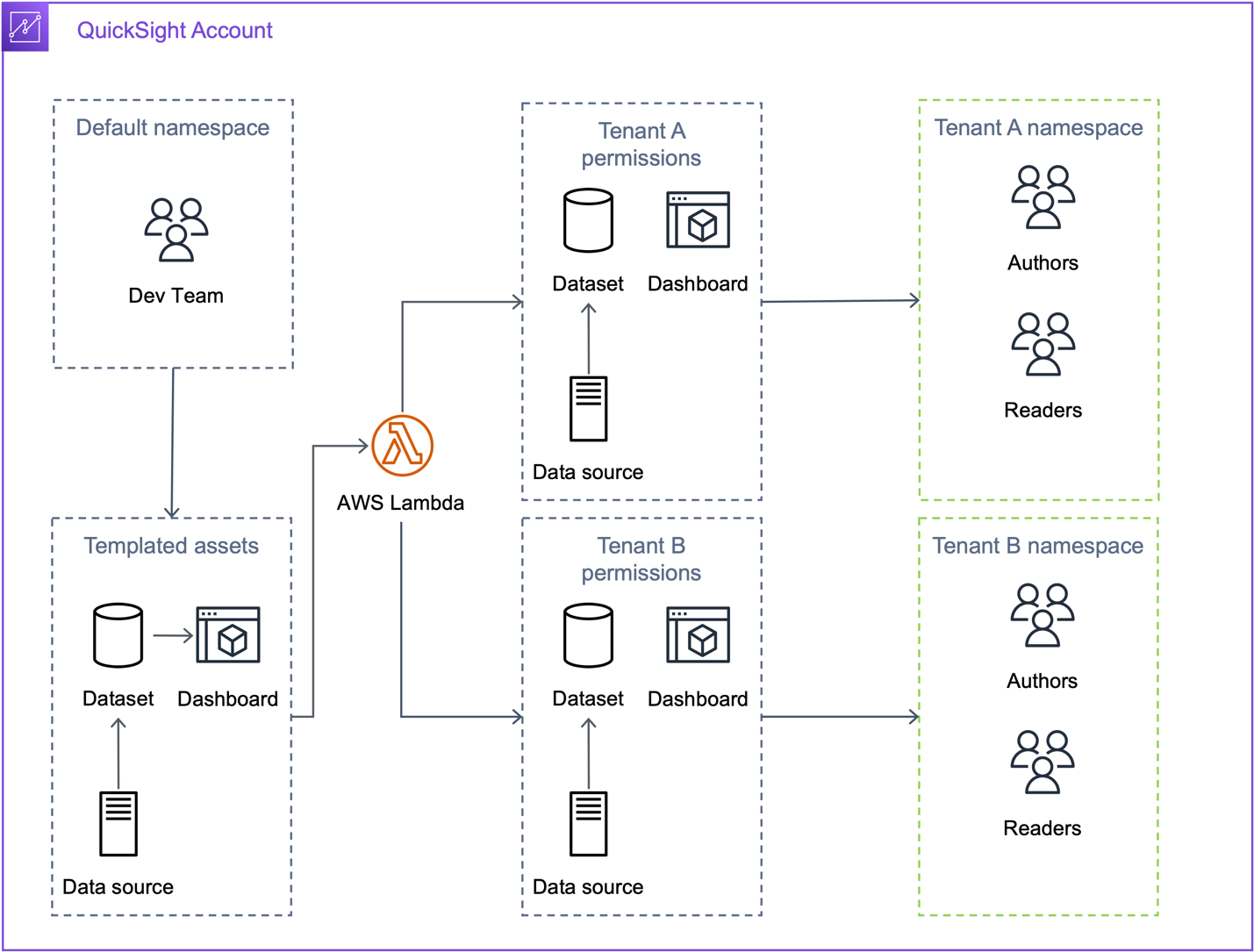

マルチテナンシーとネームスペース

論理的なデータ分離の実現

QuickSightは1アカウント内で「名前空間(Namespace)」を作成することで、ユーザーやデータ資産を論理的に分離できます。各Namespaceごとにユーザー/グループやダッシュボード、データセットが独立し、別Namespaceとは一切共有されません。

SaaS提供者が複数顧客向けに1つのQuickSightアカウントを使う場合、Namespaceで顧客ごとに完全隔離することでガバナンス上の安心を得られます。加えてNamespaceを使うと利用状況のモニタリングやコスト計測もテナント単位で容易になります。

AWSブログではNamespaceごとに自動デプロイ/権限付与するLambdaスクリプトの例も公開されており、数十~数百のテナント環境を一括管理するパターンも紹介されています。

コンプライアンス認証と規制対応

QuickSightは以下のような対外的コンプライアンスを取得しています。

- FedRAMP High認証により、米国政府機関での利用が可能である

- HIPAA適合により、医療データの取り扱いに対応している

- CJISやITARといった業界規制にも準拠している

- 日本国内ではISMAP(政府情報セキュリティ評価制度)において適合認定されている

AWS GovCloud版ではFIPS 140-2準拠の暗号モジュールが使われるなど、規制要件にも対応しています。データ暗号化やアクセス制御の堅牢さから、金融機関やヘルスケア企業、さらには国防領域でも採用が進んでいます。

コマンドラインインターフェイス(CLI)またはAPIを使用したプログラムによる方法でAWS GovCloud(US-West)またはAWS GovCloud(US-East)にアクセスする場合、AWS GovCloud(US-West)またはAWS GovCloud(US-East)リージョンのエンドポイントが必要です。これらのHTTPSエンドポイントは、AWSサービスの構成に使用されるコントロールプレーンと呼ばれます。

FIPS 140-2準拠が必要な場合は、以下のセクションでリンクされているFIPSエンドポイントを使用してください。FIPS 140-2の詳細については、NISTコンピュータセキュリティリソースセンターのウェブサイトにある「暗号モジュール検証プログラム」を参照してください。

アプリケーションロードバランサーのHTTPSリスナーのデータプレーンで実行されるTLS終端にFIPS 140-2検証済みモジュールを使用する必要がある場合は、アカウント担当チームからElastic Load Balancingチームに連絡してください。

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) SSLのデータプレーンにおけるFIPS-140-2検証済みモジュールは、特定のデータベースエンジン向けに設定可能です。RDS SSLの詳細については、Amazon RDSユーザーガイドを参照してください。

SaaSプロダクトへの組み込み分析

埋め込みBIによる価値創造

近年、自社サービス内に直接BIダッシュボードを提供するケースが増えています。QuickSightは前述した埋め込み機能とテナント分離機能により、マルチテナントSaaS環境でセキュアにユーザー毎のデータを可視化できます。

実際の導入事例から見える効果は以下の通りです。

- Glia社(顧客対応プラットフォーム)では、QuickSightを埋め込んだ「Glia Insights」機能を提供し、各クライアント企業のコンタクトセンター指標をリアルタイムにダッシュボードで閲覧できるようにしている

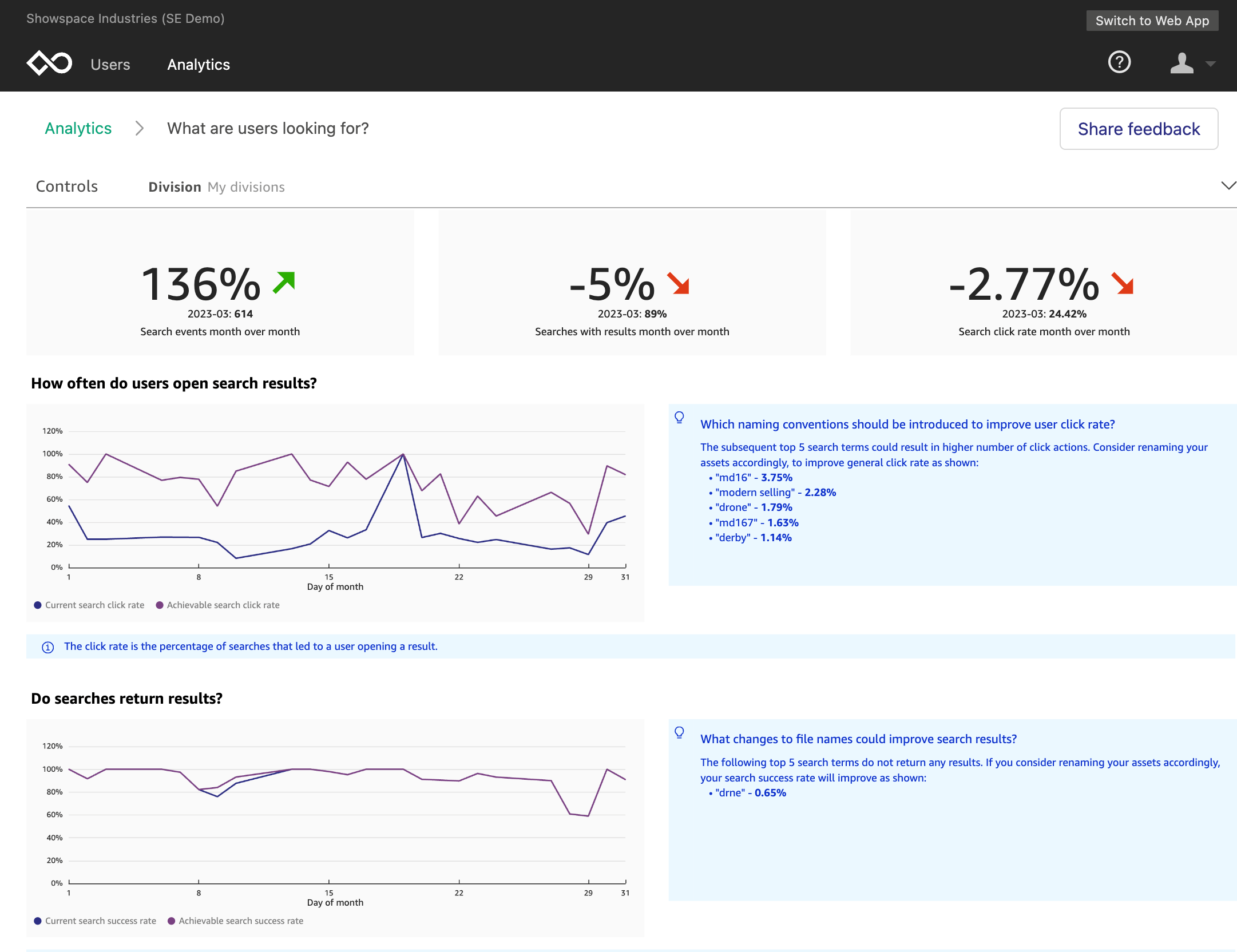

- Showpad社(営業支援SaaS)は、QuickSight Qの埋め込みによりエンドユーザーがSQL不要で自由にデータを質問できる機能を短期間で実装した

- Arcadia社(医療データ分析)は、QuickSightのおかげで必要な分析コンテンツを高速に開発・展開でき、従来のBIよりスケーラブルな分析体験を顧客に組み込めたと評価している

これらの事例に共通するのは、BIを一から自作せずQuickSightを組み込むことで開発期間の短縮と差別化を図っている点です。

エンタープライズでの全社展開

大規模組織での成功要因

大規模企業での導入において、QuickSightが選ばれる理由を実例から分析すると、以下のような要因が浮かび上がります。

表 主要企業のQuickSight導入効果

企業名 | 導入規模 | 主な効果 | 決定的要因 |

|---|---|---|---|

数万人規模 | サーバ管理不要、自動スケール | Private VPC接続、SAML認証、従量課金 | |

全世界の現場 | エクセル配布から脱却、4時間→リアルタイム化 | Readersセッション課金による低コスト展開 | |

50億行超のデータ | クラウドコスト最適化 | Athena+QuickSightのパイプライン構築 | |

23キャンパス・48万人 | ライセンスコスト90%削減 | 圧倒的な価格優位性 |

Siemens社の評価が特に示唆的です。同社は「サーバレスで自動スケールし、Private VPC内のデータにも安全に接続でき、数千人への読み取り専用アクセスをインフラ管理なしで安価に提供できる」という複合的な価値を評価しています。

段階的な移行アプローチ

Texas Education Agency Region 4 ESCの事例は、段階的な移行の成功例として注目に値します。

移行前後の効果は以下の通りです。

- ダッシュボード更新時間が4時間から25分以下に短縮された

- メール配信成功率が85%から100%に改善された

- ピーク時でも途切れなくアクセスできるようになった(旧環境では月末など負荷時にダウンしていた)

- ITチームがインフラ管理から解放され、本来の業務改善にリソースを割けるようになった

この事例は「クラウドBIへのスモールスタートが大成功を収めた例」として、公共部門での注目事例となっています。

次世代BIとしてのAI活用

Generative BIがもたらす変革

GoDaddy社の事例は、QuickSightの「Scenarios」機能(生成系AIを活用したシナリオ分析)の先進的な活用例として特筆すべきです。

同社は以下のような効果を報告しています。従来は分析担当と現場で何時間も試行錯誤した深堀分析が、QuickSightのAI機能で数分に短縮されました。ビジネスアナリストでなくともフロントラインの社員が自ら原因分析できるようになり、意思決定のスピードが飛躍的に向上したといいます。

QuickSight Qによる自然言語分析の民主化

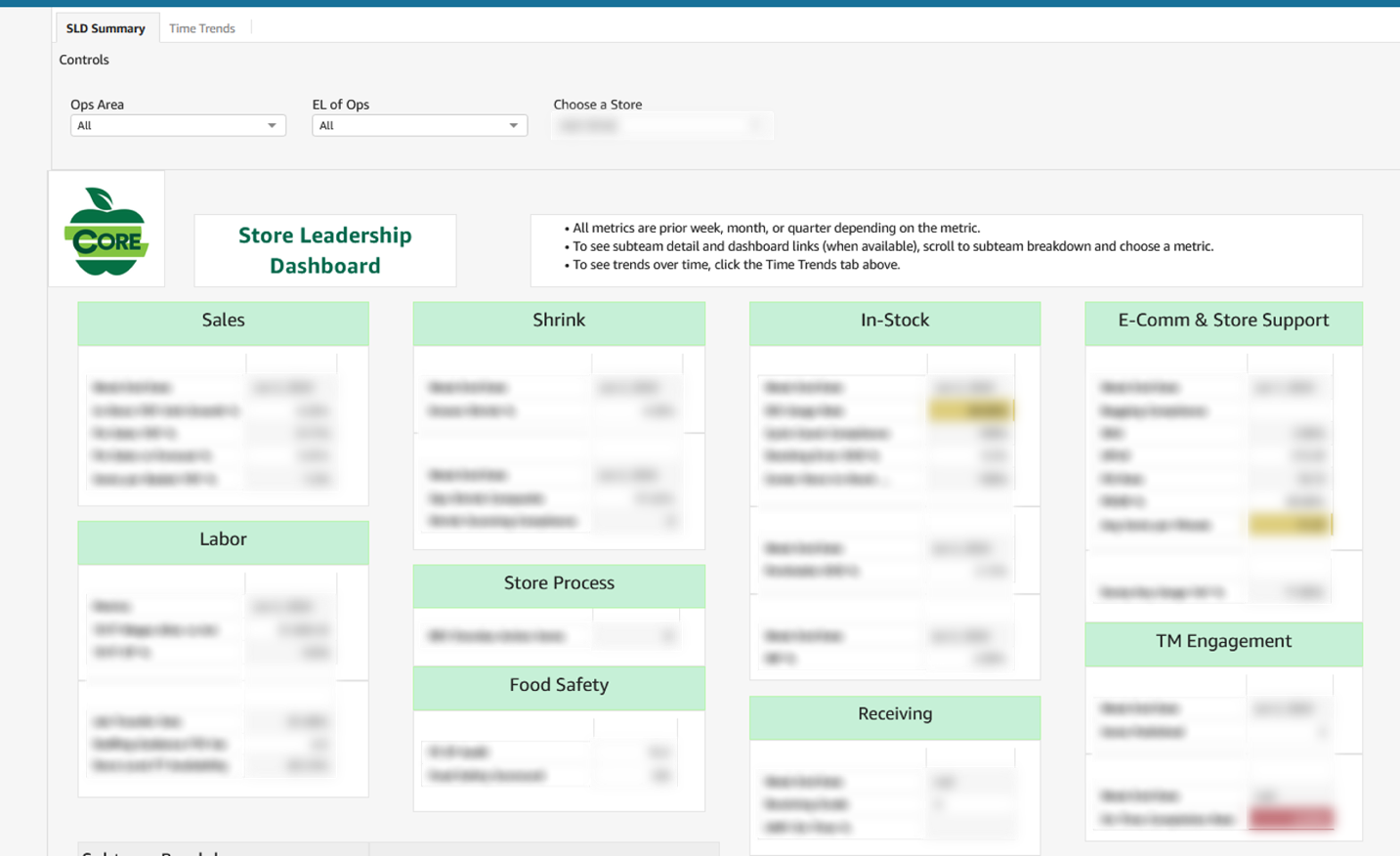

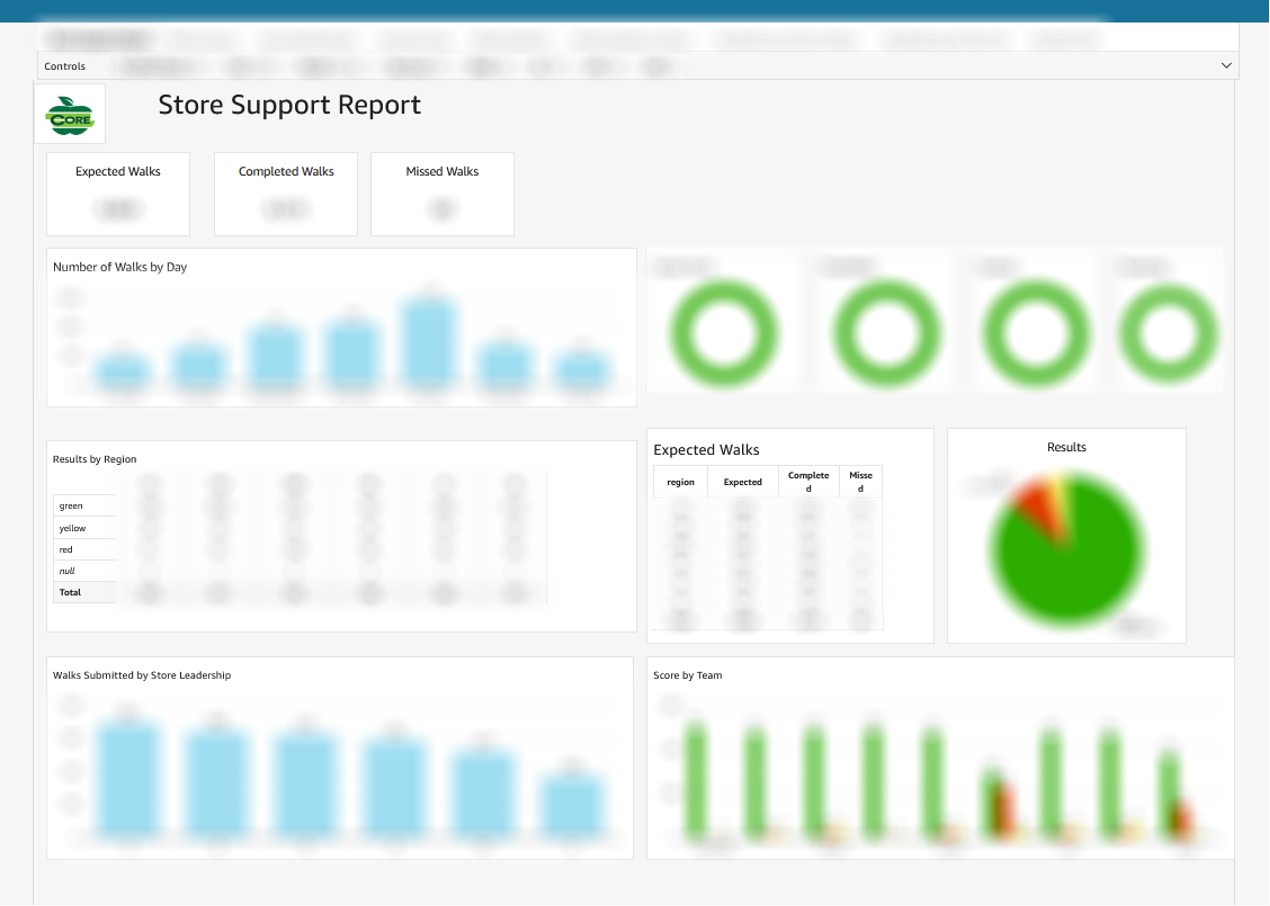

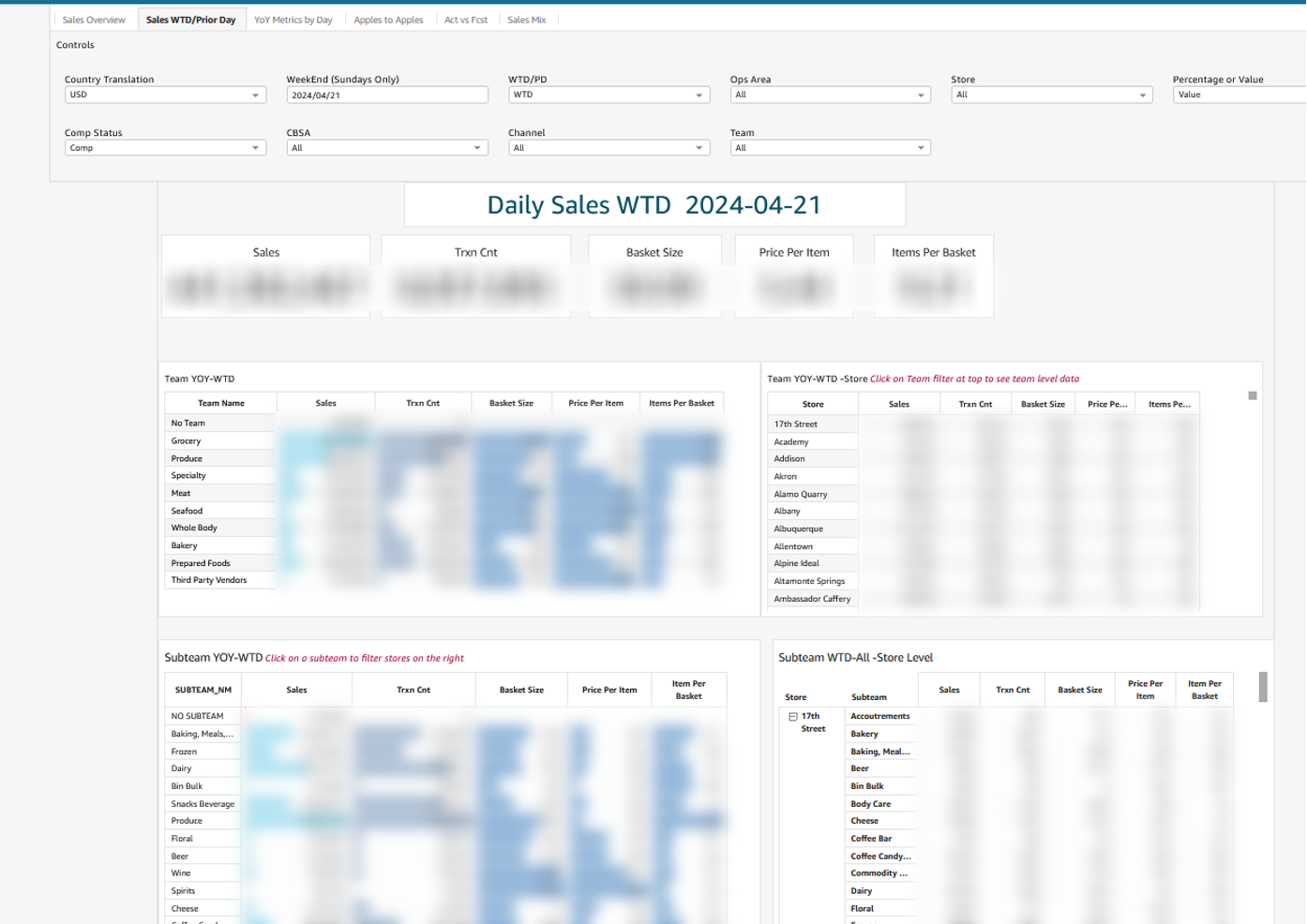

Whole Foods Marketの事例も興味深い示唆を与えています。同社は店舗や在庫データの分析をQuickSightに移行し、QuickSight Qにより自然言語で複雑な在庫分析を実施できるよう計画しています。

「技術に詳しくない部門のスタッフでも構造化・非構造化データにNLで問いかけて洞察を得られるようになれば、組織全体のデータ活用が飛躍的に向上する」という同社の期待は、BI民主化の本質を突いています。

導入検討における重要な判断軸

コスト効率性の実態

総所有コスト(TCO)の観点

QuickSightの料金体系を改めて整理すると、Enterprise版では以下のような構造になっています。

料金体系の主要なポイントは以下の通りです。

- Author(作成者)は月額18~24ドル(年契約時)だが、閲覧専用ユーザーは従量課金(セッション数課金)も選択可能である

- 1セッション(30分間)あたり0.30ドル、1月あたり最大5ドルまでという柔軟な課金モデルがある

- SPICE容量は標準でユーザーあたり10GB、超過分はGB単位で追加購入が可能である

Cal State大学がライセンスコストを90%削減できたという事実は、特に大規模な閲覧ユーザーを抱える組織において、QuickSightの経済的優位性を如実に示しています。

技術的適合性の評価

AWSエコシステムとの親和性

QuickSightを選択すべきケースと、他のBIツールを検討すべきケースを技術的観点から整理すると、以下のような判断基準が浮かび上がります。

QuickSightが最適なケースは以下の通りです。

- AWS上にデータ基盤(S3、Redshift、Athena等)を構築済み、または構築予定である

- サーバレスでスケーラブルなBI環境を求めており、インフラ管理負荷を最小化したい

- 大量の閲覧専用ユーザーに対して、コスト効率的にダッシュボードを配信したい

- マルチテナントSaaSにBIを組み込み、顧客毎のデータ分離を実現したい

一方、以下のようなケースでは他のBIツールも含めた検討が必要です。Microsoft中心のIT環境で、Office製品との深い統合が必須な場合はPower BIが適しています。高度な可視化表現やカスタマイズ性を最優先する場合はTableauが優位性を持ちます。LookMLによる厳密なデータモデリングとガバナンスが最重要課題の場合はLookerが適切な選択となります。

将来性とロードマップ

継続的な機能拡張

QuickSightは近年、急速な機能拡張を続けています。最近の主要なアップデートとして、以下のような機能が追加されています。

AWSの継続的な機能改良を考慮すると、QuickSightは今後もクラウドネイティブBIのフロントランナーとして進化を続けることが予想されます。

まとめ

パラダイムシフトとしてのQuickSight

Amazon QuickSightは、単なるクラウド版のBIツールではなく、データ分析のパラダイムシフトを体現するサービスです。SPICEエンジンによる革新的なアーキテクチャ、AWSエコシステムとのシームレスな統合、エンタープライズグレードのセキュリティ機能、そして柔軟な料金体系という要素が組み合わさることで、従来のBIツールでは実現困難だった価値を提供しています。

実際の導入企業の声を総合すると、QuickSightがもたらす最大の価値は「BI民主化の実現」にあると言えます。

Siemens社のように数千人規模への展開を経済的に実現し、GoDaddy社のようにAIを活用した高度な分析を現場レベルで可能にし、Cal State大学のように劇的なコスト削減を達成する。これらの事例は、QuickSightがエンタープライズBIの新しいスタンダードを確立しつつあることを示しています。

推奨アプローチ

クラウドネイティブBIの採用を検討する企業に対して、以下のようなアプローチを推奨します。

まず小規模なPoCから始め、QuickSightの30日間無料トライアルを活用して自社データでの検証を行うことが重要です。次にSPICEと直接クエリの使い分けを理解し、コストとパフォーマンスの最適化を図ります。そしてエンタープライズ機能(RLS、ネームスペース等)を段階的に導入し、ガバナンスを強化していきます。

Amazon QuickSight に初めてサインアップすると、ユーザー 4 人分の 30 日間の無料トライアルが提供されます。

最終的には、QuickSightをデータプラットフォーム戦略の一部として位置づけ、AWS上のモダンデータアーキテクチャ(データレイク、データウェアハウス、リアルタイム処理)と統合的に活用することで、真の価値を引き出すことができます。

データドリブンな意思決定が企業競争力の源泉となる現代において、QuickSightのようなクラウドネイティブBIは、もはや選択肢の一つではなく、デジタルトランスフォーメーションを推進する上での必須要素となりつつあります。技術的な優位性と経済的な合理性を兼ね備えたQuickSightは、エンタープライズBIの新たなスタンダードとして、今後さらなる普及と進化を遂げていくと感じています。