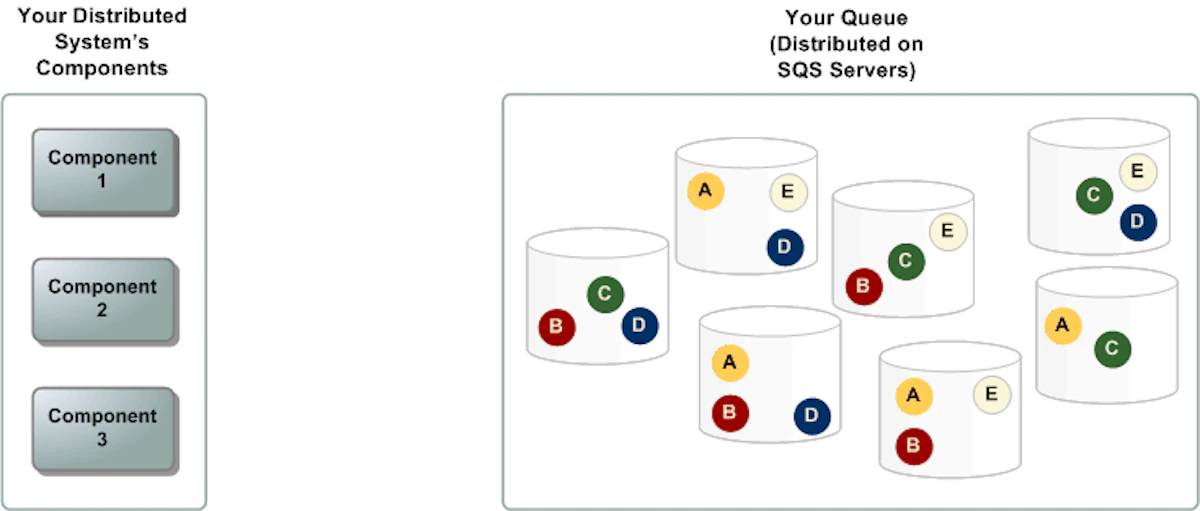

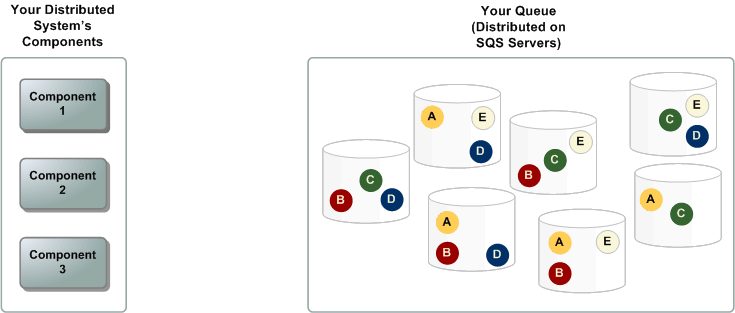

SQSとは?分散システムの結合度を下げる仕組み

メッセージキューが解決する現実の課題

「SQSとは」何か、という問いに対する教科書的な答えは「完全マネージドのメッセージキューサービス」ですが、実際のシステム開発においては、それ以上の意味を持っています。

最近携わったプロジェクトで、ECサイトの注文処理システムをモノリシックからマイクロサービスへ移行する案件がありました。当初、各サービス間を同期的なREST APIで繋いでいましたが、決済サービスのレスポンスが遅延すると、注文受付サービス全体がタイムアウトしてしまうという問題に直面しました。この時に導入したのが「Amazon SQS」でした。

SQSを介することで、注文受付サービスは注文情報をキューに投入した時点で即座にユーザーへレスポンスを返せるようになり、決済処理は非同期で確実に実行される仕組みを構築できました。このように、SQSは単なるキューではなく、システム間の「疎結合化」を実現し、全体の可用性と応答性を向上させる重要な基盤となります。

標準キューとFIFOキューの使い分けの実践的指針

SQSには「標準キュー」と「FIFOキュー」の2種類が存在します。この「標準キュー FIFO 違い」を理解することは、適切なアーキテクチャ設計の第一歩です。

標準キューは以下の特性を持ちます。

キュー種類 | 概要 |

|---|---|

標準キュー |

|

FIFOキュー |

|

実際のプロジェクトでは、金融取引のような順序性が絶対条件となる処理にはFIFOキューを選択し、ログ収集やバッチ処理のような大量データを扱う場面では標準キューを採用してきました。

重要なのは、「完璧を求めすぎない」ことです。例えば、ユーザー通知のような処理では、多少の重複や順序の入れ替わりを許容して標準キューを使うことで、システム全体のパフォーマンスを大幅に向上させることができます。

SQS Lambda 連携によるサーバーレスアーキテクチャの構築

イベントソースマッピングによる自動連携の仕組み

「SQS Lambda」の組み合わせは、現代のサーバーレスアーキテクチャにおいて最もパワフルなパターンの一つです。Lambda関数は「SQS Lambda ポーリング」を通じて、キューからメッセージを自動的に取得し、処理を実行します。

AWS Lambda のイベントソースマッピング機能を使用することで、以下のような設定が可能です。

import { SQSHandler, SQSEvent } from 'aws-lambda';

export const handler: SQSHandler = async (event: SQSEvent) => {

for (const record of event.Records) {

const messageBody = JSON.parse(record.body);

try {

// ビジネスロジックの実行

await processOrder(messageBody);

// 成功時は自動的にメッセージが削除される

} catch (error) {

console.error('Processing failed:', error);

// エラー時は可視性タイムアウト後に再処理される

throw error;

}

}

};この設定により、Lambda側でポーリング処理を実装する必要がなくなり、純粋にビジネスロジックに集中できます。また、Lambda の同時実行数を制御することで、後続のデータベースやAPIへの負荷を適切に管理できる点も大きなメリットです。

バッチ処理と並列処理の最適化戦略

「SQS Lambda ポーリング」において、バッチサイズの設定は性能に大きく影響します。私の経験では、以下のような指針で設定を行っています。

表 バッチサイズ設定の推奨値

ユースケース | バッチサイズ | 並列実行数 | 理由 |

|---|---|---|---|

リアルタイム処理 | 1-5 | 10-50 | レイテンシを最小化 |

バッチ処理 | 10-25 | 5-20 | スループット重視 |

重い処理(動画変換等) | 1 | 1-5 | リソース制約を考慮 |

バッチサイズを大きくすれば Lambda の起動回数が減り、コスト効率は向上しますが、処理の失敗時には全メッセージが再処理される可能性があります。このトレードオフを理解し、適切なバランスを見つけることが重要です。

Dead Letter Queue(DLQ)による例外処理の設計

処理に失敗したメッセージを適切に扱うため、Dead Letter Queue の設定は必須です。以下のような TypeScript のコード例で、DLQ への移動条件を制御できます。

interface DLQConfig {

maxReceiveCount: number; // 最大受信回数

deadLetterTargetArn: string; // DLQのARN

}

const setupDLQ = (config: DLQConfig): void => {

// CloudFormation や CDK での設定例

const dlqPolicy = {

deadLetterTargetArn: config.deadLetterTargetArn,

maxReceiveCount: config.maxReceiveCount || 5

};

// 5回の処理失敗後、自動的にDLQへ移動

};DLQに移動したメッセージは別途調査・分析を行い、システムの改善点を見つける貴重な情報源となります。実際、あるプロジェクトでは、DLQのメッセージ分析から、特定の文字エンコーディングに起因する処理エラーを発見し、システム全体の品質向上に繋げることができました。

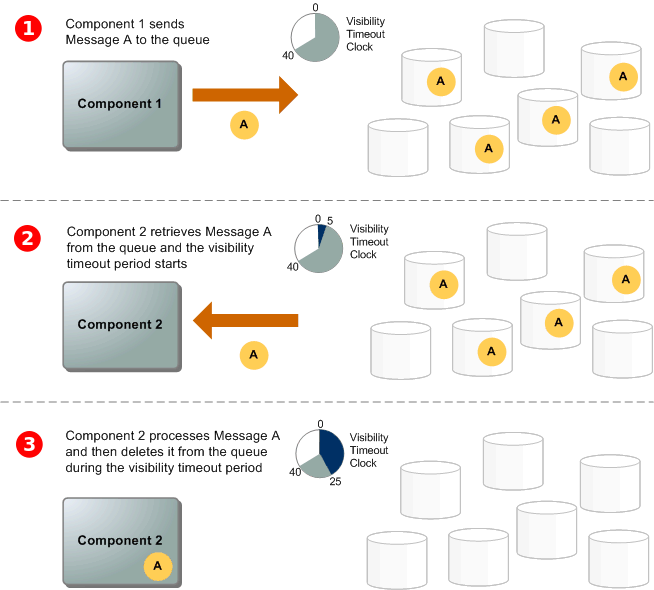

可視性タイムアウトとポーリング戦略の最適化

可視性タイムアウトの適切な設定方法

「可視性タイムアウト」は、メッセージが一度コンシューマーに渡ってから、再び他のコンシューマーに見えるようになるまでの待ち時間です。この設定は処理の性質によって慎重に調整する必要があります。

実務での経験から、以下のような設定基準を採用しています。

- 処理時間が予測可能な場合:処理時間の1.5〜2倍の値を設定

- 処理時間が変動する場合:最大処理時間+バッファ(30秒〜1分)を設定

- 長時間処理の場合:処理中に定期的に ChangeMessageVisibility API を呼び出してタイムアウトを延長

import { SQS } from '@aws-sdk/client-sqs';

const sqs = new SQS({ region: 'ap-northeast-1' });

const extendVisibilityTimeout = async (

queueUrl: string,

receiptHandle: string,

extensionSeconds: number

): Promise<void> => {

await sqs.changeMessageVisibility({

QueueUrl: queueUrl,

ReceiptHandle: receiptHandle,

VisibilityTimeout: extensionSeconds

});

};長ポーリングによるコスト最適化

SQSでは「長ポーリング」を使用することで、空振りのAPI呼び出しを大幅に削減できます。WaitTimeSeconds を20秒(最大値)に設定することで、以下のメリットが得られます。

- API呼び出し回数の削減によるコスト削減

- メッセージ到着時の即座の応答によるレイテンシ改善

- CPU使用率の低減

実際のコスト比較を行ったところ、短ポーリングから長ポーリングへ切り替えることで、月間のSQS関連コストを約40%削減できました。

サーバーレスアーキテクチャにおける実装上の注意点

冪等性の確保とメッセージ重複への対処

標準キューでは「At-Least-Once」配信のため、同じメッセージが複数回配信される可能性があります。そのため、処理の「冪等性」を確保することが極めて重要です。

以下のようなアプローチで冪等性を実現しています。

interface ProcessingRecord {

messageId: string;

processedAt: Date;

result: any;

}

const processMessageIdempotently = async (

messageId: string,

messageBody: any

): Promise<void> => {

// DynamoDBなどでメッセージIDをチェック

const existingRecord = await getProcessingRecord(messageId);

if (existingRecord) {

console.log(`Message ${messageId} already processed`);

return;

}

// 処理を実行

const result = await executeBusinessLogic(messageBody);

// 処理済みとして記録(条件付き書き込みで重複を防ぐ)

await saveProcessingRecord({

messageId,

processedAt: new Date(),

result

});

};エラーハンドリングとリトライ戦略

サーバーレス環境では、一時的な障害に対する適切なリトライ戦略が重要です。以下の階層的なアプローチを採用しています。

エラーの種類に応じた処理方針を定めます。

- 一時的エラー(ネットワークエラー等):指数バックオフでリトライ

- ビジネスロジックエラー:即座にDLQへ移動

- リソース不足エラー:アラート発報後、一定時間待機してリトライ

enum ErrorType {

TRANSIENT = 'TRANSIENT',

BUSINESS_LOGIC = 'BUSINESS_LOGIC',

RESOURCE_EXHAUSTED = 'RESOURCE_EXHAUSTED'

}

const categorizeError = (error: Error): ErrorType => {

if (error.message.includes('Network')) {

return ErrorType.TRANSIENT;

}

if (error.message.includes('Invalid')) {

return ErrorType.BUSINESS_LOGIC;

}

if (error.message.includes('Throttled')) {

return ErrorType.RESOURCE_EXHAUSTED;

}

return ErrorType.TRANSIENT;

};スケーリングとコスト管理のバランス

サーバーレスアーキテクチャでは、自動スケーリングが大きな利点ですが、無制限にスケールさせるとコストが跳ね上がる可能性があります。

Lambda の同時実行数制限を適切に設定することで、以下のバランスを取ります。

表 環境別の同時実行数推奨設定

環境 | 同時実行数上限 | 理由 |

|---|---|---|

開発環境 | 5 | リソース節約 |

ステージング環境 | 20 | 本番相当のテスト |

本番環境 | 100-500 | ビジネス要件に応じて調整 |

AWS のコスト最適化に関する公式ガイダンスでも、適切なリソース制限の重要性が強調されています。

実践的な活用事例と今後の展望

マイクロサービス間の非同期通信パターン

実際のプロジェクトで構築した、注文処理システムのアーキテクチャを例に説明します。

// 注文サービスからのメッセージ送信

const sendOrderToQueue = async (order: Order): Promise<void> => {

const message = {

orderId: order.id,

customerId: order.customerId,

items: order.items,

timestamp: new Date().toISOString()

};

await sqs.sendMessage({

QueueUrl: process.env.ORDER_QUEUE_URL!,

MessageBody: JSON.stringify(message),

MessageAttributes: {

orderType: {

DataType: 'String',

StringValue: order.type

}

}

});

};このパターンにより、注文サービス、在庫サービス、配送サービスがそれぞれ独立してデプロイ・スケール可能となり、システム全体の保守性が大幅に向上しました。

イベント駆動アーキテクチャへの発展

SQS は単体でも強力ですが、Amazon EventBridge や AWS Step Functions と組み合わせることで、より洗練されたイベント駆動アーキテクチャを構築できます。

最近取り組んでいるプロジェクトでは、以下のような複合的なアーキテクチャを採用しています。

- EventBridge でイベントのルーティングとフィルタリング

- SQS でメッセージのバッファリングと確実な配信

- Step Functions でワークフローのオーケストレーション

- Lambda でビジネスロジックの実行

このアプローチにより、複雑なビジネス要件にも柔軟に対応できるようになりました。

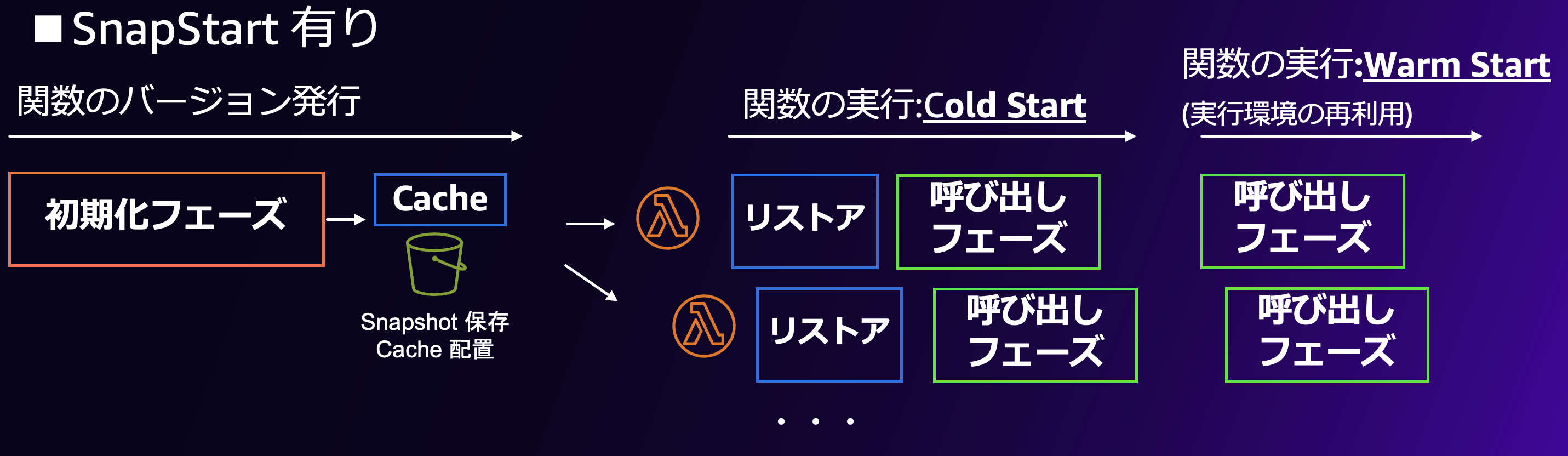

サーバーレスアーキテクチャの今後の進化

サーバーレス技術は急速に進化しており、SQS と Lambda の連携もより高度になっています。2024年後半には Lambda の SnapStart が Python にも対応し、コールドスタート時間が大幅に改善されました。

今後の展望として、以下のような進化が期待されます。

- より細かいメッセージフィルタリング機能の追加

- 機械学習を活用した自動的なスケーリング最適化

- クロスリージョンでのメッセージレプリケーション機能の強化

実装時の落とし穴と対策

ヘッドオブラインブロッキング問題への対処

FIFO キューを使用する際、先頭のメッセージ処理が失敗すると、後続のメッセージも処理できなくなる「ヘッドオブラインブロッキング」が発生することがあります。

この問題に対しては、メッセージグループIDを活用した並列処理が有効です。

const sendMessageWithGrouping = async (

message: any,

groupId: string

): Promise<void> => {

await sqs.sendMessage({

QueueUrl: process.env.FIFO_QUEUE_URL!,

MessageBody: JSON.stringify(message),

MessageGroupId: groupId, // グループ単位で並列処理可能

MessageDeduplicationId: generateHash(message)

});

};ユーザーごとや取引タイプごとにグループIDを設定することで、一部の処理が滞っても他のグループは進行できるようになります。

メッセージサイズ制限への対応

SQS のメッセージサイズ上限は 256KB です。これを超える大きなデータを扱う場合は、「S3 を経由したパターン」を採用します。

interface LargeMessagePattern {

s3Bucket: string;

s3Key: string;

metadata: {

size: number;

contentType: string;

};

}

const sendLargeMessage = async (

largeData: Buffer

): Promise<void> => {

// S3 にデータをアップロード

const s3Key = `messages/${Date.now()}-${uuidv4()}`;

await s3.putObject({

Bucket: process.env.S3_BUCKET!,

Key: s3Key,

Body: largeData

});

// SQS にはS3の参照情報のみを送信

const messageBody: LargeMessagePattern = {

s3Bucket: process.env.S3_BUCKET!,

s3Key,

metadata: {

size: largeData.length,

contentType: 'application/octet-stream'

}

};

await sqs.sendMessage({

QueueUrl: process.env.QUEUE_URL!,

MessageBody: JSON.stringify(messageBody)

});

};AWS の拡張クライアントライブラリを使用すれば、この処理を自動化することも可能です。

まとめ

Amazon SQS は、単なるメッセージキューサービスではなく、サーバーレスアーキテクチャの中核を担う重要な基盤です。「SQS Lambda 連携」により、スケーラブルで堅牢な非同期処理システムを、最小限の運用負荷で構築できます。

本記事で解説した「標準キュー FIFO 違い」や「可視性タイムアウト」の適切な設定、「SQS ベストプラクティス」の実践により、プロダクション環境でも安定したシステムを構築できるはずです。

個人的な見解として、SQS の真の価値は「シンプルさ」にあると考えています。Apache Kafka や RabbitMQ のような高機能なメッセージブローカーと比較すると、機能面では劣る部分もありますが、その分、学習コストが低く、運用も容易です。特にスタートアップやアジャイル開発を重視するチームにとって、この「始めやすさ」は大きなアドバンテージとなります。

今後もサーバーレス技術の進化とともに、SQS の重要性はさらに高まっていくでしょう。継続的な学習と実践を通じて、より良いアーキテクチャを追求していきたいと思います。