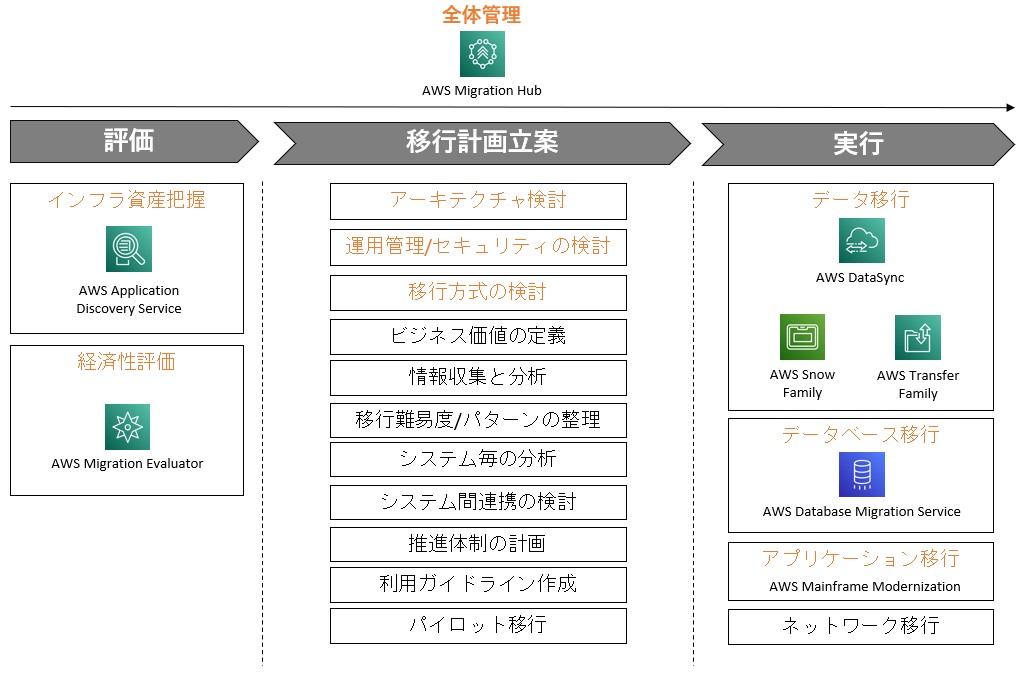

AWS Migration Hubが解決する移行プロジェクトの本質的課題

クラウド移行における可視化の重要性

移行プロジェクトの複雑性と管理課題

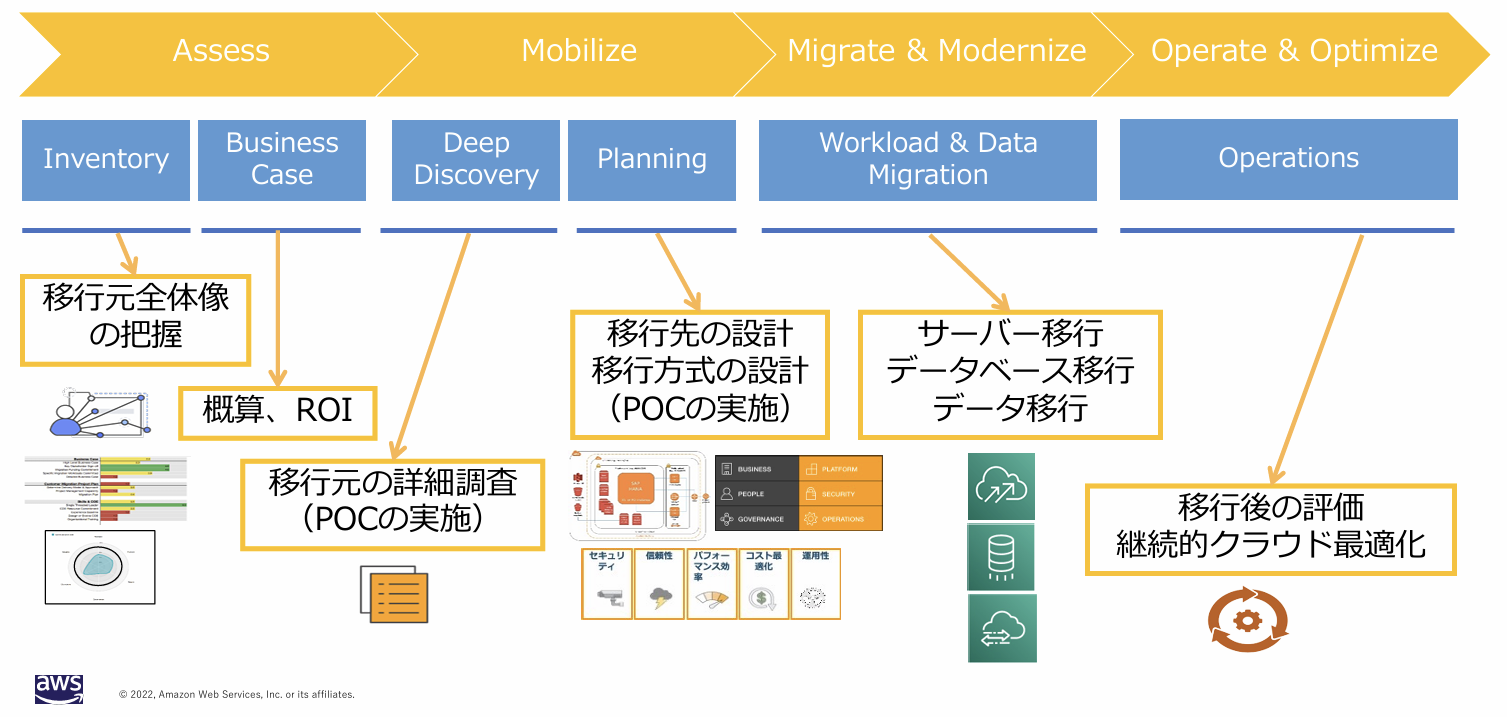

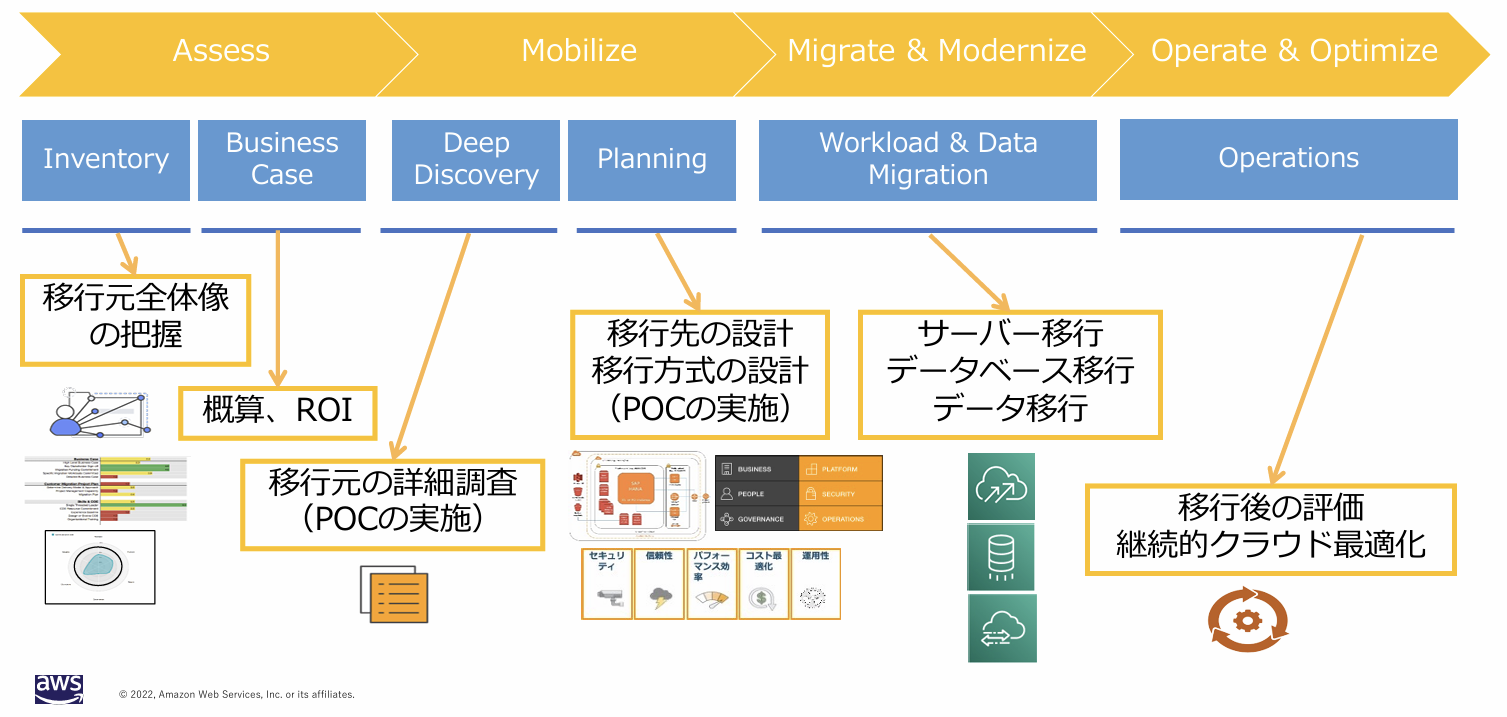

大規模なクラウド移行プロジェクトでは、技術的な課題以上に「プロジェクト管理」の側面で苦労することが多いというのが実情です。特に、数百台規模のサーバー移行となると、各サーバーの移行状況、アプリケーション間の依存関係、移行順序の決定など、管理すべき要素は指数関数的に増加します。

従来の移行プロジェクトでは、ExcelやGoogleスプレッドシートで移行対象リストを管理し、週次の定例会議で各チームから進捗報告を受けるという運用が一般的でした。しかし、この方法では情報の更新にタイムラグが生じ、問題の早期発見が困難になります。結果として、移行期限の直前になって重大な依存関係の見落としが発覚する、といった事態も珍しくありません。

「AWS Migration Hub」は、こうした移行プロジェクト特有の管理課題に対する包括的なソリューションとして設計されています。単なる進捗管理ツールではなく、移行の全ライフサイクルを通じて価値を提供する統合プラットフォームとして機能します。

情報の分断がもたらすリスク

移行プロジェクトで最も危険なのは、「情報の分断」です。インフラチーム、アプリケーションチーム、データベースチーム、そして外部ベンダー。それぞれが独自のツールや方法論で作業を進めていると、全体像の把握が困難になります。

例えば、アプリケーションチームがサーバー移行を完了したと報告しても、データベースチームが認識していない依存関係があり、本番切り替え時に障害が発生する。このような事態は、情報共有の仕組みが不十分な場合に頻繁に起こります。

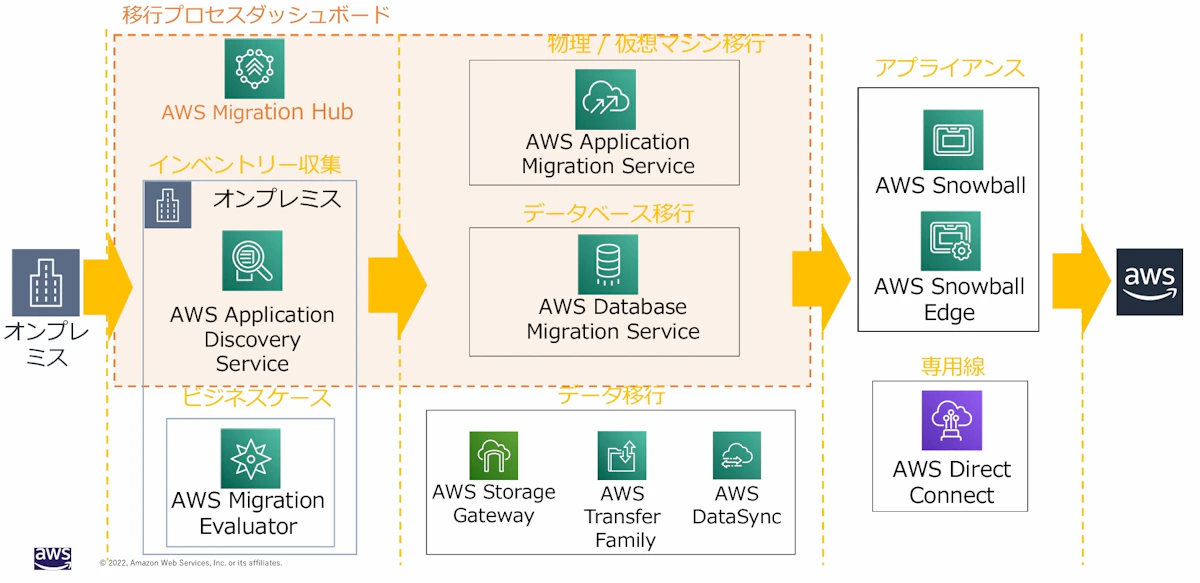

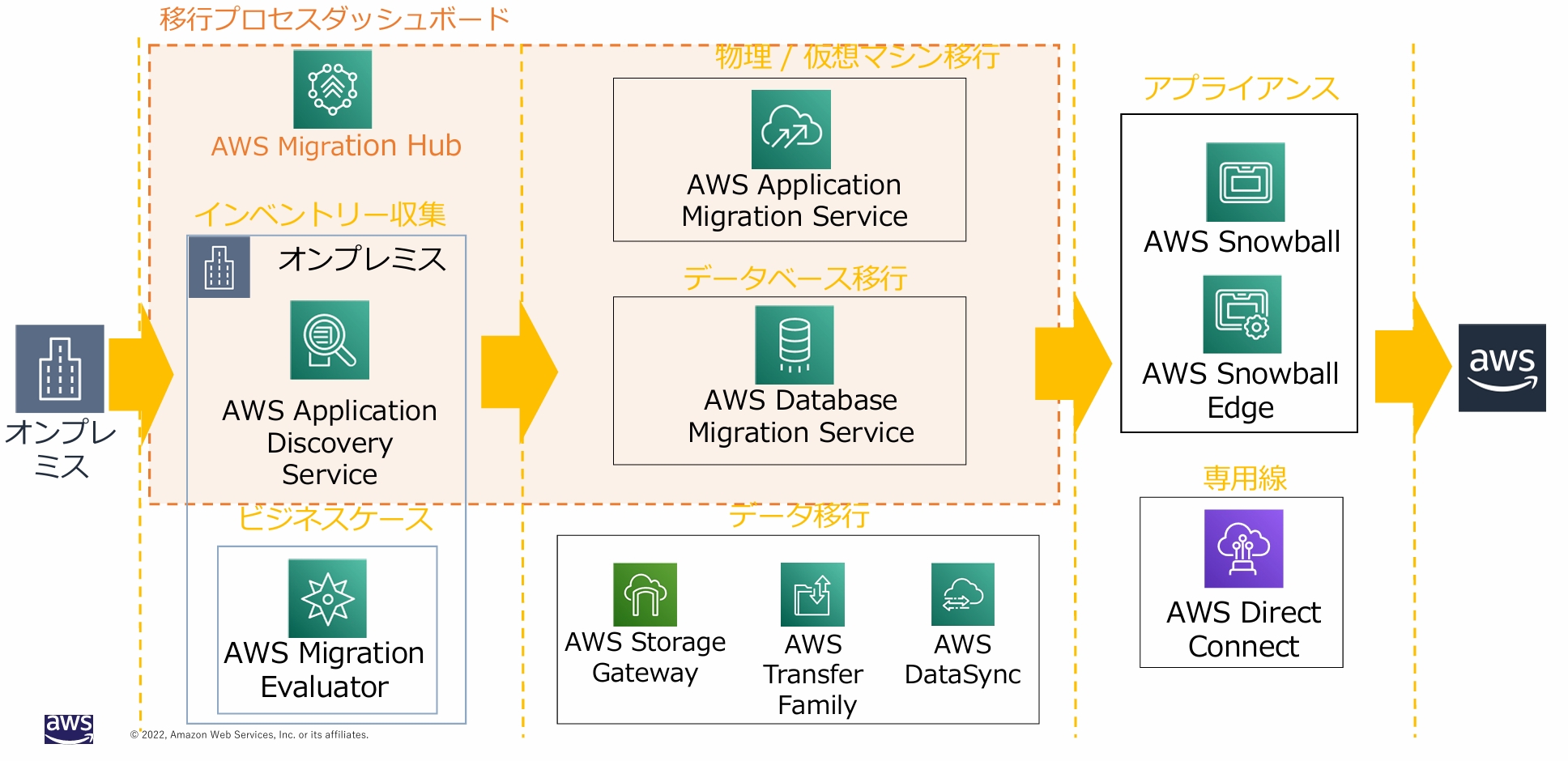

Migration Hubは、複数の移行ツールからのステータス情報を自動的に収集し、統一されたダッシュボードで表示することで、この情報の分断を解消します。「AWS Application Migration Service」、「AWS Database Migration Service」、さらには一部のサードパーティツールまで、各種移行サービスのステータスが一元的に集約されます。

Migration Hubの中核機能と実践的な活用方法

Discovery機能による現状把握の重要性

移行プロジェクトの第一歩は、「現状を正確に把握すること」です。しかし、長年運用されてきたオンプレミス環境では、ドキュメントが古くなっていたり、誰も把握していない依存関係が存在したりすることが多々あります。

Migration Hubの「Discovery」機能は、この課題に対する強力なソリューションを提供します。エージェント方式とエージェントレス方式の2つのアプローチが用意されており、環境に応じて使い分けることができます。

エージェント方式では、各サーバーにDiscovery Agentをインストールすることで、プロセスレベルの詳細な情報まで収集できます。実行中のプロセス、ネットワーク接続先、リソース使用率など、移行計画の策定に必要な情報を網羅的に取得できます。一方、VMware環境では、エージェントレス方式のCollectorを使用することで、ゲストOSに手を加えることなくインベントリ情報を収集できます。

引用:AWS Migration HUBとは - APC 技術ブログ Discovery機能による現状把握は移行プロジェクトの成否を左右する重要な要素であり、エージェント方式では詳細なプロセス情報まで取得可能です。

依存関係マッピングがもたらす価値

Discovery機能で収集したデータから生成される「依存関係マップ」は、移行計画の策定において極めて重要な役割を果たします。どのサーバーがどのデータベースと通信しているか、どのアプリケーションが深夜バッチで連携しているか、これらの関係性を視覚的に把握できることで、移行順序の最適化が可能になります。

実際のプロジェクトでは、この依存関係分析により、当初の移行計画を大幅に見直すケースも少なくありません。例えば、独立していると思われていたアプリケーションが、実は他のシステムと密接に連携していることが判明し、移行グループの再編成が必要になることもあります。

Strategy Recommendationsによる移行戦略の最適化

「Strategy Recommendations」機能は、収集したインベントリ情報を分析し、各アプリケーションに対して最適な移行戦略を自動的に提案します。「リホスト」、「リプラットフォーム」、「リファクタ」など、いわゆる「6R」の移行パターンの中から、技術的特性とビジネス要件を考慮した推奨案が提示されます。

この機能の真価は、大規模な移行プロジェクトにおいて特に発揮されます。数百のアプリケーションを個別に評価することは現実的ではありませんが、Strategy Recommendationsを活用することで、初期の移行戦略を効率的に策定できます。もちろん、最終的な判断は人間が行う必要がありますが、議論のたたき台として非常に有用です。

実践的な導入プロセスと運用の勘所

ホームリージョン設定の重要性と注意点

Migration Hubを導入する際、最初に行う必要があるのが「ホームリージョン」の設定です。この設定は一度行うと変更できないため、慎重な検討が必要です。

日本企業の場合、多くは「東京リージョン」を選択しますが、これは単純な地理的要因だけでなく、データガバナンスの観点からも重要な決定です。特に金融機関や政府機関では、システム情報を国外に保存することが規制で禁止されている場合があります。

また、マルチリージョン展開を検討している企業では、ホームリージョンの選択がより複雑になります。例えば、グローバル展開している企業で、アジア太平洋地域と北米地域の両方にシステムを持つ場合、どちらをホームリージョンにするかは戦略的な判断が必要です。

Wave計画による段階的移行の実現

大規模移行では、すべてのシステムを一度に移行することは現実的ではありません。「Wave計画」と呼ばれる段階的な移行アプローチが一般的です。

Migration Hubでは、アプリケーションをWave単位でグループ化し、各Waveの進捗を個別に管理できます。例えば、Wave 1には依存関係の少ない周辺システム、Wave 2にはビジネスアプリケーション、Wave 3には基幹システムといった具合に、リスクと優先度を考慮した移行計画を立案します。

実際のプロジェクトでは、各Waveの間に十分な検証期間を設け、問題が発生した場合の切り戻し計画も準備しておくことが重要です。Migration Hubのダッシュボードでは、Wave単位での進捗状況が一目で把握できるため、経営層への報告も効率的に行えます。

移行ツールの統合と進捗管理

Migration Hub の強みの一つは、複数の移行ツールを統合的に管理できることです。サーバー移行には「AWS Application Migration Service」、データベース移行には「AWS Database Migration Service」といった具合に、それぞれの移行対象に最適なツールを選択し、その進捗をMigration Hub上で一元管理できます。

ただし、すべてのツールがMigration Hubと自動連携するわけではありません。統合されていないサードパーティツールを使用する場合は、APIを通じてカスタムステータスを送信する必要があります。この点は導入時に考慮すべき重要なポイントです。

日本企業における活用事例と得られた知見

政府機関・自治体での大規模移行プロジェクト

デジタル庁ガイドラインにおける推奨事例

デジタル庁が公開している「ガバメントクラウド利用ガイド」では、オンプレミスからクラウドへの大規模移行手順の中で、AWS Migration Hubの活用が明確に推奨されています。

引用:システム移行ガイド(AWS編) | ガバメントクラウド AWS 利用ガイド Migration Hubを使用することで大規模移行に伴う手動作業を省略でき、無料で利用できることから時間とコストの削減につながると明記されています。

実際に、ある中央省庁では数百台規模のサーバー移行プロジェクトでMigration Hubを導入し、各担当ベンダーやチーム横断での移行状況共有に活用しました。複数のベンダーが関与する複雑なプロジェクトでしたが、Migration Hubのダッシュボードを共通言語として活用することで、計画通りの移行を実現しています。

自治体基幹システムの移行における課題と対策

地方自治体の基幹業務システム移行では、特有の課題があります。複数のベンダーが長年にわたって構築・運用してきたシステムが混在し、ドキュメントも不完全な状態であることが多いのです。

東京都内のある自治体では、Migration HubのDiscovery機能を活用して、まず現状のサーバー構成と依存関係を可視化することから始めました。エージェントを導入することで、それまで把握されていなかった夜間バッチ処理の依存関係が明らかになり、移行計画の見直しにつながりました。

移行当日は、Migration Hubのダッシュボードを関係者全員で確認しながら、段階的な切り替えを実施。リアルタイムでステータスを共有できたことで、意思決定の迅速化につながったと報告されています。

エンタープライズ企業での活用パターン

金融機関における段階的移行の実践

国内大手金融グループでは、勘定系システムの一部をAWSへ段階的に移行するプロジェクトでMigration Hubを活用しています。数十年運用されてきたレガシー基盤のため、構成管理情報が散逸していましたが、Discovery Agentを全サーバーに導入することで現況を可視化しました。

特筆すべきは、ミッションクリティカルな基幹DBの移行において、「AWS Database Migration Service」と「Migration Hub Orchestrator」を組み合わせた段階移行を実施した点です。複数回に分けた移行Wave全体をMigration Hubで統括管理し、経営層を含めた進捗共有とリスク低減を実現しました。

製造業におけるSAPシステム移行の最適化

日本の製造大手企業では、オンプレミスのSAP ERPをAWSに移行するケースが増えています。「Migration Hub Orchestrator for SAP」は、SAP移行のベストプラクティスに基づくテンプレートを提供し、複雑な移行手順の自動化を支援します。

ある企業では、SAP ECCをS/4HANAへアップグレードしつつAWS移行する大型案件で、Migration Hub Orchestratorを活用。手動だと煩雑なSAP移行手順をワークフロー化し、依存関係の管理や進捗モニタリングを一元化しました。結果として、移行所要期間を約30%短縮できたと報告されています。

料金体系と投資対効果の考察

Migration Hub自体は無料という戦略的価値

無料提供がもたらすエコシステムの拡大

AWS Migration Hubの最大の特徴の一つは、「サービス自体が完全無料」であることです。これは単なる価格戦略ではなく、AWSのエコシステム全体を考慮した戦略的な判断だと考えられます。

移行プロジェクトの初期段階では、コスト面での懸念から本格的なツール導入を躊躇する企業も少なくありません。Migration Hubが無料で提供されることで、まず「資産の棚卸し」から着手できる心理的ハードルの低さは、プロジェクトの立ち上がりを大きく後押しします。

実際に課金されるのは、移行に使用する各種AWSサービス(MGN、DMS等)の利用料と、移行後にAWS上で稼働するリソースの料金のみです。この透明性の高い料金体系により、予算計画も立てやすくなっています。

Refactor Spacesの料金モデルと投資判断

唯一有料となる「Refactor Spaces」機能についても、その料金体系は合理的に設計されています。1環境あたり月額約20ドル程度という価格設定は、マイクロサービス移行で得られる価値を考えれば、十分に投資対効果が見込める水準です。

さらに、最初の3ヶ月間は月2,160時間分の無料利用枠が提供されるため、PoC段階での検証も容易です。大規模なリファクタリング案件でも、環境数が十数個程度なら月数百ドル程度のコスト感となり、プロジェクト全体の予算から見れば微小な投資と言えるでしょう。

他クラウドサービスとの比較優位性

Azure MigrateやGoogle Cloud Migration Centerとの機能比較

主要クラウドベンダー各社も同様の移行支援サービスを提供していますが、それぞれに特徴があります。

表 主要クラウドベンダーの移行支援サービス比較

サービス名 | 基本料金 | 強み | 主な統合ツール |

|---|---|---|---|

AWS Migration Hub | 無料 | エンタープライズ移行実績、SAP対応 | MGN、DMS、Orchestrator |

Azure Migrate | 無料 | Windows/SQL Server移行、180日無料枠 | Site Recovery、DMS |

Google Cloud Migration Center | 無料 | データ分析連携、コンテナ化支援 | Migrate for VMs、Anthos |

OCI Migration Hub | 無料 | Oracle製品特化、VMware移行 | Database Migration、OCVS |

各サービスとも基本利用は無料ですが、それぞれ自社クラウドへの移行に最適化されています。AWSを選択した企業にとって、Migration Hubは最も統合度が高く、実績豊富なツールと言えます。

移行先クラウドに応じた最適なツール選択

興味深いのは、各クラウドベンダーが競合他社からの移行も積極的に支援している点です。例えば、Azure MigrateはAWS EC2インスタンスの評価にも対応しており、Google Cloud Migration CenterもAWSからの移行を視野に入れています。

しかし、実践的な観点から言えば、「移行先クラウドが提供するツールを使う」ことがベストプラクティスです。AWS移行にはAWS Migration Hub、Azure移行にはAzure Migrate、といった具合に、各クラウドの特性を最も理解したツールを選択することで、移行の成功確率が高まります。

導入時のリスクと実践的な対処法

技術的な課題への対応

Discovery段階での情報収集漏れを防ぐ工夫

Discovery機能は強力ですが、100%完全な情報収集は期待できません。短期間の計測では検知できない月次バッチ処理や、特殊なプロトコルを使用する通信などは、依存関係マップに現れない可能性があります。

対策として、以下のアプローチを組み合わせることを推奨します。

- Discovery期間を最低でも1ヶ月以上確保し、月次処理も含めた全体像を把握する

- 既存のシステムドキュメントやCMDBとの突合せを行い、漏れがないか確認する

- 現場担当者へのヒアリングを実施し、Discovery結果との整合性を検証する

- 重要なシステムについては、手動での依存関係確認を併用する

エージェント導入時のセキュリティ考慮事項

Discovery Agentの導入には、セキュリティ面での慎重な検討が必要です。エージェントは管理者権限で動作し、システム情報を外部に送信するため、社内のセキュリティポリシーとの整合性確認が不可欠です。

実際の導入では、以下の点を事前に確認・準備する必要があります。

- セキュリティチームによる承認プロセスの完了

- ファイアウォールでのHTTPS 443ポート(AWSエンドポイント向け)の開放

- エージェント導入対象サーバーのリソース余裕度の確認

- データ送信先リージョンのコンプライアンス要件との適合性確認

組織的な課題と変更管理

複数ベンダー間での情報共有の仕組み作り

大規模移行プロジェクトでは、複数のベンダーが関与することが一般的です。Migration Hubのダッシュボードを共通の情報基盤として活用するためには、適切なアクセス権限の設定と運用ルールの策定が必要です。

成功事例では、以下のような運用体制を構築しています。

- 週次の定例会議でMigration Hubダッシュボードを全員で確認

- 各ベンダーの責任範囲とMigration Hub上での更新権限を明確化

- ステータス更新のタイミングと承認プロセスを文書化

- 問題発生時のエスカレーションパスをMigration Hub上のタスクと連動

プロジェクトチームの教育とスキル移転

Migration Hubは直感的なUIを持っていますが、効果的に活用するためには、プロジェクトチーム全体への教育が重要です。特に、従来のExcel管理に慣れたメンバーにとっては、新しいツールへの抵抗感があるかもしれません。

導入初期には、ハンズオン形式のトレーニングセッションを実施し、実際の画面を操作しながら理解を深めてもらうことが効果的です。また、Migration Hubの操作手順を社内向けにカスタマイズしたマニュアルを作成し、チーム内での知識共有を促進することも重要です。

IaCとAPIを活用した自動化の推進

Infrastructure as Codeによる移行環境の標準化

Terraformを使った周辺サービスの構築自動化

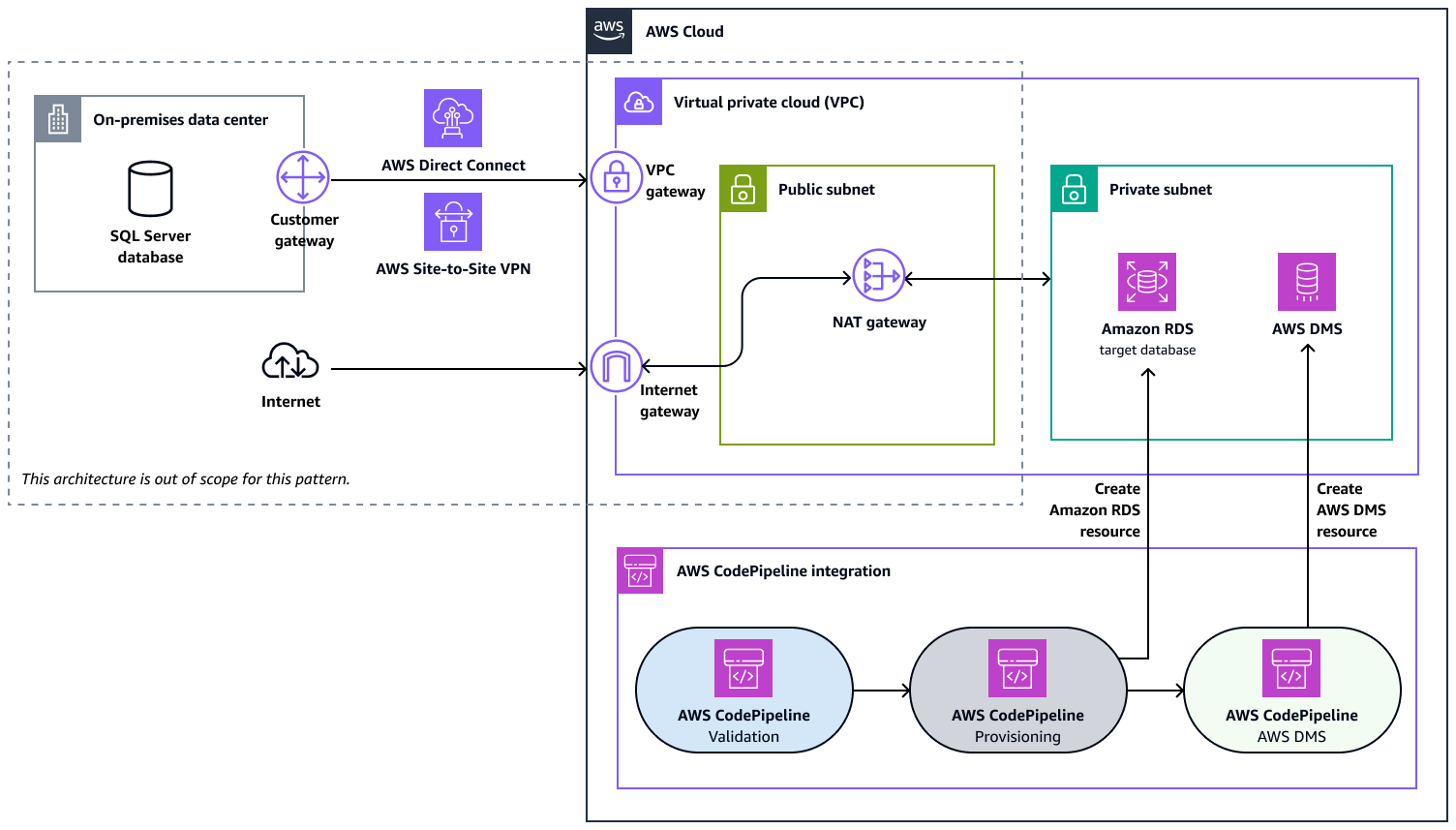

Migration Hub自体のIaC化は限定的ですが、移行に必要な周辺サービスの構築をTerraformやCloudFormationで自動化することで、移行プロジェクト全体の効率を大幅に向上させることができます。

例えば、AWS公式のTerraformサンプルでは、オンプレミスSQL ServerをRDSに移行するCI/CDパイプラインの構築方法が示されています。これにより、DMSタスクの作成やSchema Conversion Toolの実行などを自動化できます。

実際のプロジェクトでは、以下のような構成をコード化することで、環境構築の再現性と速度を向上させています。

- DMSレプリケーションインスタンスの設定

- MGNレプリケーション設定

- 移行先Landing Zoneのネットワーク構成

- セキュリティグループとIAMロールの設定

Refactor Spacesの環境構築自動化

Refactor Spacesについては、より充実したIaC対応が提供されています。AWS SolutionsのTerraformモジュールを活用することで、複雑な環境構築を再現可能な形でコード化できます。

マイクロサービス移行では環境数が多くなる傾向があるため、このIaC化のメリットは特に大きくなります。開発環境、ステージング環境、本番環境といった複数環境の構築も、パラメータを変更するだけで簡単に実現できます。

API連携による外部システムとの統合

プロジェクト管理ツールとの連携パターン

Migration Hub APIを活用することで、社内のプロジェクト管理ツールやチケットシステムとの連携が可能になります。例えば、ServiceNowやJiraといったツールから、Migration Hubの進捗状況を自動取得し、社内の管理票を更新するといった運用が実現できます。

実装例として、以下のような連携パターンが考えられます。

- Migration Hubのタスク完了をトリガーに、Jiraチケットを自動クローズ

- ServiceNowの変更管理プロセスと、Migration Hub上の移行タスクを連動

- SlackやTeamsへの進捗通知を、Migration Hub APIから自動送信

カスタムステータス送信による非統合ツールの管理

Migration Hubと統合されていないサードパーティツールを使用する場合でも、APIを通じてカスタムステータスを送信することで、ダッシュボード上での一元管理が可能です。

SendMigrationTaskState APIを使用することで、任意のツールからの進捗情報をMigration Hubに登録できます。これにより、統合ツール以外を使用する場合でも、移行プロジェクト全体の可視性を維持できます。

まとめ

移行プロジェクトの民主化と透明性向上

AWS Migration Hubの導入により、クラウド移行プロジェクトに「民主化」がもたらされると考えています。従来、移行の詳細状況は特定の技術者やベンダーしか把握できないブラックボックスでしたが、Migration Hubのダッシュボードにより、プロジェクト関係者全員が同じ情報を共有できるようになりました。

この透明性の向上は、単に情報共有が改善されるだけでなく、意思決定の迅速化、問題の早期発見、そして何より関係者間の信頼関係構築に大きく貢献します。経営層も含めて移行状況をリアルタイムで把握できることで、必要な支援や判断を適切なタイミングで行えるようになります。

クラウド移行のベストプラクティスの標準化

Migration Hubに組み込まれたジャーニーテンプレートやStrategy Recommendationsは、AWSが何千社もの顧客支援から得た知見の結晶です。これらを活用することで、個別企業が試行錯誤することなく、実績あるベストプラクティスに基づいた移行を実現できます。

特に重要なのは、これらのベストプラクティスが継続的にアップデートされている点です。新しい移行パターンや課題への対処法が、サービスの機能改善として反映されるため、常に最新の知見を活用できます。

今後の技術トレンドとMigration Hubの進化

AI/MLを活用した移行最適化への期待

今後、Migration HubにAI/ML機能が統合されることで、さらに高度な移行支援が可能になると期待しています。例えば、過去の移行プロジェクトのデータを学習し、より精度の高い移行計画の提案や、潜在的なリスクの予測などが実現される可能性があります。

また、異常検知機能により、移行中の問題を自動的に検出し、プロアクティブな対処を促すような機能も考えられます。これにより、人間の経験と勘に頼っていた部分が、データドリブンなアプローチに置き換わっていくでしょう。

マルチクラウド・ハイブリッドクラウド対応への展望

現在のMigration HubはAWSへの移行に特化していますが、将来的にはマルチクラウドやハイブリッドクラウド環境での移行管理にも対応していく可能性があります。企業のIT戦略が多様化する中、単一クラウドへの移行だけでなく、複数クラウド間でのワークロード最適配置を支援するツールへと進化することも考えられます。

クラウド移行は、もはや一過性のプロジェクトではなく、継続的な最適化プロセスとして捉える必要があります。Migration Hubは、その継続的な最適化を支える基盤として、今後さらに重要性を増していくでしょう。移行プロジェクトを検討している企業にとって、Migration Hubの活用は選択肢ではなく、必須の要素になりつつあると言えます。