AppSync開発の現在地 - 2025年の技術選択

JavaScriptリゾルバーという選択肢がもたらす変化

AppSyncの開発において最も大きなパラダイムシフトは、JavaScriptリゾルバー(APPSYNC_JS)の正式サポートです。これまでVTLで記述していたビジネスロジックを、馴染みのあるJavaScriptで実装できるようになったことで、開発者の学習コストが大幅に削減されました。

実際のプロジェクトでこの違いを体感すると、特に複雑な条件分岐やエラーハンドリングが必要な場面で、JavaScriptの優位性が際立ちます。VTLでは冗長になりがちだった処理も、JavaScriptなら簡潔に記述でき、チーム全体の生産性向上に直結します。

ただし、既存のVTLリゾルバーをすべてJavaScriptに移行する必要はありません。シンプルなCRUD操作はVTLのままで十分機能しますし、パフォーマンスの観点でもVTLが優位な場面も存在します。重要なのは「適材適所」の判断です。

認証・認可の最新ベストプラクティス

AppSyncでは現在、以下の5つの認証方式をサポートしており、これらを組み合わせた柔軟な認可設計が可能です。

AppSyncの認証・認可設計において重要な変更点として、スキーマディレクティブの使い方に注意が必要です。従来の記事で使用されていた@aws_authディレクティブは、実は「追加認可モードを持たないCognito単独構成」でのみ有効であり、一般的には@aws_cognito_user_poolsの使用が推奨されています。

具体的な移行例を示すと、以下のような変更が必要になります。

# 旧:非推奨の記述方法

type Mutation {

createTodo(input: CreateTodoInput!): Todo

@aws_auth(cognito_groups: ["Admin"])

}

# 新:推奨される記述方法

type Mutation {

createTodo(input: CreateTodoInput!): Todo

@aws_cognito_user_pools(cognito_groups: ["Admin"])

}この変更は単なる記法の違いではなく、将来的な認証方式の拡張性を考慮した設計思想の表れです。複数の認証方式を併用する可能性がある場合、初期段階から適切なディレクティブを選択することで、後々の技術的負債を回避できます。

最新のインフラ構成とServerless Framework活用術

Node.js 22への移行とその影響

Lambda ランタイムのサポート状況を確認すると、Node.js 12.xは既にEOL(End of Life)を迎えており、現在はNode.js 22.xが推奨されています。この変更は単なるバージョンアップではなく、パフォーマンスの向上とセキュリティの強化という実質的なメリットをもたらします。

Serverless Frameworkの設定も、以下のように更新する必要があります。

service: todo-serverless

provider:

name: aws

runtime: nodejs20.x # nodejs12.xから変更

stage: ${opt:stage,"dev"}

region: ap-northeast-1

architecture: arm64 # 2025年現在、ARM64が推奨ARM64アーキテクチャの採用は、コストパフォーマンスの観点から特に推奨されます。x86_64と比較して約20%のコスト削減が見込めるため、大規模なトラフィックを扱うアプリケーションでは無視できない差となります。

Serverless AppSyncプラグインの最新要件

serverless-appsync-pluginは継続的にアップデートされており、2025年現在では以下の要件を満たす必要があります。

プラグインの最新機能を活用するための必須要件は以下の通りです。

- Node.js 16以上(推奨は22.x)

- Serverless Framework v3以上(推奨はv4)

- プラグインバージョン2.9以上

これらの要件を満たすことで、API Key管理、キャッシュ設定、WAF連携、パイプライン関数など、エンタープライズグレードの機能をYAMLベースで管理できるようになります。

JavaScriptリゾルバーによる実装パターン

VTLからJavaScriptへの移行戦略

従来のVTLリゾルバーをJavaScriptに移行する際の実装例を見てみましょう。AWSの公式マイグレーションガイドでは、段階的な移行アプローチが推奨されています。

リスト取得処理の実装比較

VTLで記述していたDynamoDBのScan操作を、JavaScriptリゾルバーで実装すると以下のようになります。

// Query.listTodo.js

import { util } from '@aws-appsync/utils';

import * as ddb from '@aws-appsync/utils/dynamodb';

export function request(ctx) {

const { limit = 20, nextToken } = ctx.args;

return ddb.scan({

limit,

nextToken,

// フィルタ条件がある場合の拡張例

filter: ctx.args.filter ?

ddb.expression(buildFilterExpression(ctx.args.filter)) :

undefined

});

}

export function response(ctx) {

const items = ctx.result.items;

// エラーハンドリングの実装

if (ctx.error) {

util.error(ctx.error.message, ctx.error.type);

}

return {

items,

nextToken: ctx.result.nextToken

};

}

// ヘルパー関数の定義も可能

function buildFilterExpression(filter) {

// フィルタ条件の構築ロジック

// VTLでは困難だった複雑な条件分岐も簡潔に実装可能

}この実装により、VTLでは表現が困難だった複雑なビジネスロジックも、JavaScriptの豊富な言語機能を活用して実装できるようになります。

データ作成処理の最適化

createTodoの処理も、JavaScriptリゾルバーで以下のように実装できます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

import * as ddb from '@aws-appsync/utils/dynamodb';

export function request(ctx) {

const id = util.autoId();

const timestamp = util.time.nowISO8601();

const item = {

...ctx.args.input,

id,

createdAt: timestamp,

updatedAt: timestamp,

// Cognitoのユーザー情報を自動的に付与

createdBy: ctx.identity.username || 'anonymous'

};

return ddb.put({

key: { id },

item,

condition: { id: { attributeExists: false } }

});

}

export function response(ctx) {

if (ctx.error) {

util.error(ctx.error.message, ctx.error.type);

}

return ctx.result;

}JavaScriptリゾルバーの採用により、タイムスタンプの付与やユーザー情報の自動記録など、実務で必要となる処理を自然な形で実装できるようになりました。

データソースの進化と活用戦略

OpenSearch Serviceへの移行と新たな可能性

AppSyncがサポートするデータソースの中で、特筆すべき変更点は「Elasticsearch」から「Amazon OpenSearch Service」への名称変更です。これは単なるリブランディングではなく、機能面での大幅な強化を伴っています。

OpenSearch Serviceを活用することで、以下のような高度な検索機能を実現できます。

全文検索やファセット検索の実装において、OpenSearch Serviceは以下の利点を提供します。

- 日本語の形態素解析に対応した高精度な検索

- リアルタイムでのインデックス更新

- 複雑な集計クエリのサポート

実際のプロジェクトでは、DynamoDBを主要なデータストアとして使用しながら、検索が必要な部分のみOpenSearch Serviceにレプリケートする「ハイブリッドアーキテクチャ」が効果的です。

Aurora Serverless v2との連携パターン

2025年現在、RDS Data APIを通じたAurora連携も成熟しており、既存のRDBMSベースのシステムとGraphQLを統合する選択肢が広がっています。

Aurora Serverless v2との連携により、以下のような利点が得られます。

トランザクショナルな処理が必要な金融系アプリケーションなどでは、DynamoDBよりもAuroraの方が適している場合があります。AppSyncはData APIを通じてAuroraと直接通信できるため、Lambda関数を介さずにSQLクエリを実行できます。これにより、レイテンシの削減とコストの最適化が実現されます。

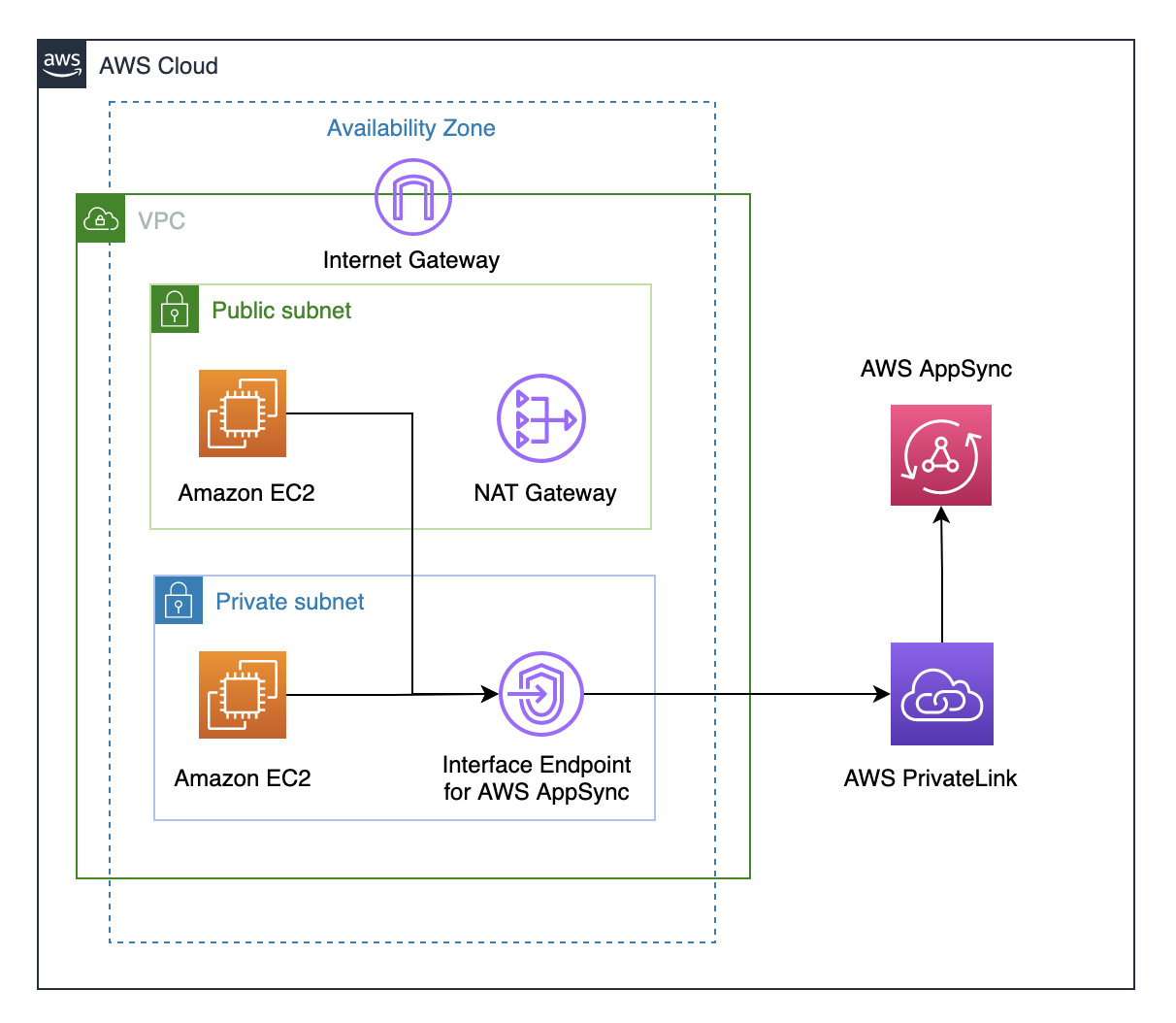

プライベートAPIとセキュリティの強化

VPCエンドポイント経由のアクセス制御

AppSync Private APIsの登場により、GraphQL APIを完全にプライベートな環境で運用することが可能になりました。これは特に、金融機関や医療機関など、厳格なセキュリティ要件を持つ組織にとって重要な機能です。

Private API構成を採用する際の設計ポイントを以下に示します。

# serverless.yml での Private API 設定例

custom:

appSync:

name: "PrivateGraphQLAPI"

visibility: PRIVATE # プライベートAPIとして設定

vpcEndpointIds:

- !Ref GraphQLVPCEndpointPrivate APIを採用する際の注意点として、Private DNSを有効にすると同じリージョンのパブリックAPIにアクセスできなくなるという制約があります。この問題を回避するためには、Route 53 Resolver Endpointを適切に設定する必要があります。

API Keyの運用とライフサイクル管理

API Keyの有効期限は最大365日という制約がありますが、期限切れ前にさらに365日延長することが可能です。ただし、API Keyは開発環境や公開読み取り専用のユースケースに限定して使用すべきです。

本番環境でのAPI Key運用における推奨事項は以下の通りです。

- 開発環境では利便性を重視してAPI Keyを活用

- ステージング環境ではCognitoとの併用でテスト

- 本番環境では原則としてCognito/IAM/OIDCを使用

API Keyのローテーション戦略も重要です。定期的なキーの更新を自動化し、古いキーから新しいキーへの移行期間を設けることで、サービスの継続性を保ちながらセキュリティを強化できます。

キャッシュ戦略の最適化

リゾルバー単位でのキャッシュ制御

AppSyncのキャッシュ機能は、API全体に対するフルリクエストキャッシュと、リゾルバー単位での細かな制御の両方をサポートしています。2025年現在の実装では、リゾルバー単位でのキャッシュ制御がより重要になってきています。

効果的なキャッシュ戦略の実装例を以下に示します。

# リゾルバー単位でのキャッシュ設定

mappingTemplates:

- type: Query

field: listTodos

cachingConfig:

ttl: 300 # 5分間キャッシュ

cachingKeys:

- $context.identity.sub # ユーザー別にキャッシュ

- $context.arguments.filter # フィルタ条件別にキャッシュキャッシュの無効化戦略も重要な設計要素です。Mutationが実行された際に関連するQueryのキャッシュを自動的に無効化する仕組みを構築することで、データの整合性を保ちながらパフォーマンスを最適化できます。

パフォーマンスチューニングの実践

実際のプロジェクトでキャッシュを適用する際は、以下の観点から判断することが重要です。

読み取り頻度が高く更新頻度が低いデータに対しては積極的にキャッシュを適用すべきです。例えば、マスタデータやユーザープロファイル情報などは、長めのTTLを設定しても問題ありません。一方で、リアルタイム性が求められるデータ(在庫情報、価格情報など)については、キャッシュを無効にするか、極めて短いTTLを設定する必要があります。

Amplifyとの適切な付き合い方

クライアントコード生成の活用

Amplify Libraries v6は、GraphQLクライアントコードの自動生成において優れた機能を提供しています。しかし、バックエンド構築においては慎重な判断が必要です。

Amplifyを効果的に活用するための指針は以下の通りです。

- クライアント側のGraphQLステートメント生成には積極的に活用

- 認証フローの実装にはAmplify Authライブラリを採用

- バックエンド構築は既存のIaCツールに委譲

この方針により、Amplifyの強みを活かしながら、インフラストラクチャの管理を既存のツールチェーンに統合できます。実際のプロジェクトでは、以下のようなコマンドでクライアントコードを生成しています。

# GraphQLスキーマからTypeScriptの型定義とクエリを生成

amplify codegen --maxDepth 4バックエンド構築における選択肢

Amplifyによるバックエンド自動構築は魅力的に見えますが、以下のような制約があることを理解しておく必要があります。

スキーマ変更に伴う制約として、特にGlobal Secondary Index(GSI)の変更が困難であることが挙げられます。また、AmplifyのGitHub Issuesを見ると、依然として多くの不具合報告が存在しています。

そのため、本番環境では以下のような構成を推奨します。

# 推奨構成

- バックエンド: Serverless Framework / Terraform / CDK

- クライアント: Amplify Libraries(コード生成・認証)

- CI/CD: AWS CodePipeline / GitHub Actions新たな選択肢 - AppSync Events

イベント駆動アーキテクチャへの対応

AppSync Eventsは、GraphQL APIとは独立したイベント配信メカニズムとして2024年後半に登場した新機能です。これにより、純粋なPub/Subパターンの実装が可能になりました。

AppSync Eventsが適している使用例は以下の通りです。

- リアルタイムチャットアプリケーション

- 協調編集機能(Google Docsのような同時編集)

- IoTデバイスからのデータストリーミング

- マイクロサービス間のイベント通知

GraphQL Subscriptionとの使い分けについて、GraphQL Subscriptionはクエリやミューテーションと密接に連携する場合に適していますが、純粋なイベント配信が必要な場合はAppSync Eventsの方が効率的です。特に、双方向WebSocketでの発行が必要な場合、AppSync Eventsは優れた選択肢となります。

実装パターンと設計指針

AppSync Eventsを既存のGraphQL APIと併用する場合の設計パターンを示します。

// イベント発行の例

const publishEvent = async (eventData) => {

const client = new AppSyncEventsClient({

region: 'ap-northeast-1'

});

await client.publish({

namespace: '/chat/room/123',

event: {

type: 'MESSAGE_SENT',

payload: eventData

}

});

};このようなイベント駆動の設計により、システム全体の疎結合性が向上し、マイクロサービス間の連携がより柔軟になります。

実装のベストプラクティスと設計指針

エラーハンドリングの強化

JavaScriptリゾルバーの導入により、より洗練されたエラーハンドリングが可能になりました。実際のプロジェクトでは、以下のようなエラーハンドリングパターンを採用しています。

// 共通エラーハンドリング関数

export function handleError(error, operation) {

const errorMap = {

'ConditionalCheckFailedException': {

message: 'The item already exists or version conflict occurred',

type: 'CONFLICT'

},

'ResourceNotFoundException': {

message: `Resource not found for ${operation}`,

type: 'NOT_FOUND'

}

};

const mappedError = errorMap[error.name] || {

message: error.message,

type: 'INTERNAL_ERROR'

};

util.error(mappedError.message, mappedError.type, error);

}このような共通化により、API全体で一貫性のあるエラーレスポンスを提供できます。

モニタリングと可観測性

AppSyncのログ設定も進化しており、CloudWatch Logsとの統合がより柔軟になっています。

logConfig:

loggingRoleArn: { Fn::GetAtt: [AppSyncLoggingServiceRole, Arn] }

level: ALL # 開発環境では ALL、本番では ERROR

excludeVerboseContent: false # デバッグ時は false、本番は true

fieldLogLevel: ALL # フィールドレベルのログも取得X-Rayとの統合により、リゾルバーレベルでのパフォーマンス分析も可能です。これにより、ボトルネックの特定と最適化が効率的に行えます。

スキーマ設計の進化

GraphQLスキーマの設計においても、2025年現在のベストプラクティスが確立されています。

インターフェース分離の原則に従い、以下のような設計を推奨します。

# インターフェースを使用した拡張可能な設計

interface Node {

id: ID!

createdAt: AWSDateTime!

updatedAt: AWSDateTime!

}

type Todo implements Node {

id: ID!

createdAt: AWSDateTime!

updatedAt: AWSDateTime!

title: String!

description: String

status: TodoStatus!

assignee: User

}

enum TodoStatus {

PENDING

IN_PROGRESS

COMPLETED

ARCHIVED

}この設計により、将来的な機能拡張が容易になり、クライアント側でも型の再利用性が向上します。

移行戦略と段階的なモダナイゼーション

既存システムからの移行パス

既存のREST APIからAppSyncへの移行を検討している組織に対して、以下のような段階的アプローチを推奨します。

移行の第一段階では、読み取り専用のQueryから始めることが重要です。これにより、既存システムへの影響を最小限に抑えながら、GraphQLの利点を体感できます。

# Phase 1: 読み取り専用APIの構築

type Query {

# 既存のREST APIをラップ

getLegacyData(id: ID!): LegacyData

@http(

url: "<https://legacy-api.example.com/data/:id>"

httpMethod: GET

)

}第二段階では、新規機能をGraphQLで実装し、段階的に既存機能を移行していきます。この際、BFF(Backend for Frontend)パターンを採用することで、フロントエンドの要求に最適化されたAPIを提供できます。

パフォーマンスの最適化

2025年現在のAppSyncでは、以下のパフォーマンス最適化技術が利用可能です。

バッチ処理の活用により、N+1問題を回避できます。

// DataLoaderパターンの実装

export function request(ctx) {

const ids = ctx.source.userIds;

return {

operation: 'BatchGetItem',

tables: {

'users-table': {

keys: ids.map(id => ({ id: { S: id } }))

}

}

};

}また、フィールドレベルでの遅延読み込みを実装することで、必要なデータのみを取得する効率的なAPIを構築できます。

将来への展望と技術選択

GraphQL Federation への対応準備

マイクロサービスアーキテクチャの普及に伴い、GraphQL Federationへの対応も視野に入れる必要があります。AppSyncは現時点では完全なFederationをサポートしていませんが、将来的な対応を見据えた設計を行うことが重要です。

スキーマの設計段階から、ドメイン境界を明確にし、サービス間の依存関係を最小限に抑えることで、将来的なFederation対応がスムーズになります。

AIとの統合可能性

生成AIの急速な発展により、GraphQL APIとAIサービスの統合ニーズが高まっています。AppSyncでは、Lambda関数を介してAmazon BedrockやOpenAI APIと連携することで、AIを活用した高度な機能を実装できます。

// AI統合の例

export async function request(ctx) {

const prompt = ctx.arguments.prompt;

// Amazon Bedrockへのリクエスト

const response = await invokeBedrockModel({

modelId: 'anthropic.claude-v2',

prompt: prompt

});

return {

operation: 'PutItem',

key: { id: util.autoId() },

attributeValues: {

prompt,

response: response.completion,

timestamp: util.time.nowISO8601()

}

};

}このようなAI統合により、自然言語処理や画像生成などの高度な機能をGraphQL APIとして提供できます。

まとめ - 2025年のAppSync開発における技術選択

AppSyncのエコシステムは、2020年から2025年にかけて大きく進化しました。特にJavaScriptリゾルバーの登場とPrivate APIのサポートは、エンタープライズ領域での採用を後押しする重要な要素となっています。

実践的な観点から、以下の技術選択を推奨します。

新規プロジェクトではJavaScriptリゾルバーを第一選択とし、シンプルなCRUD操作のみVTLを継続利用するハイブリッドアプローチが効果的です。認証・認可においては、@aws_cognito_user_poolsディレクティブを正しく使用し、将来的な拡張性を確保することが重要です。

インフラストラクチャの管理にはServerless FrameworkやTerraform、CDKなどの成熟したIaCツールを使用し、Amplifyはクライアント側のコード生成と認証フローに限定して活用することで、最大の効果を得られます。

また、AppSync Eventsという新たな選択肢も登場し、イベント駆動アーキテクチャの実装がより柔軟になりました。GraphQL SubscriptionとAppSync Eventsを適切に使い分けることで、リアルタイム機能の実装がより効率的になります。

今後もAppSyncの機能は継続的に拡張されていくでしょう。GraphQL Federationへの対応や、AIサービスとのネイティブな統合など、さらなる進化が期待されます。重要なのは、これらの新機能を盲目的に採用するのではなく、プロジェクトの要件と照らし合わせて適切に技術選択を行うことです。