DataSyncが解決する企業のデータ移行課題

従来のデータ移行手法における3つの壁

企業のIT部門がオンプレミスからクラウドへのデータ移行を検討する際、最初に直面するのが「転送速度」「信頼性」「運用負荷」という3つの壁です。従来のrsyncやRobocopyといったツールを使った移行では、数十TBを超えるデータセットに対して転送スクリプトの開発・保守に膨大な工数がかかり、さらにエラー対応や進捗管理も手動で行う必要がありました。

AWSが提供するDataSyncは、これらの課題に対して「専用の転送プロトコル」と「マネージドサービス」という2つのアプローチで解決策を提示しています。独自設計された転送プロトコルにより、ストレージプロトコルから切り離された効率的なデータ転送を実現し、最大10Gbpsの帯域を活用できるパフォーマンスを発揮します。さらに、AWS側で転送処理を管理・監視することで、失敗時の自動リトライや通信帯域の制御も含めて、すべてをマネージドで提供しています。

エンタープライズが求める要件への対応力

大企業や官公庁のデータ移行プロジェクトでは、単純な転送速度以外にも満たすべき要件が数多く存在します。「セキュリティ」「コンプライアンス」「既存システムとの整合性」といった観点から、DataSyncがどのように対応しているのかを見ていきます。

セキュリティ面では、転送中のデータはすべて「TLS暗号化」され、転送後も「チェックサム検証」によるエンドツーエンドのデータ完全性検証を自動で行います。これにより、機密データを扱う金融機関や政府機関でも安心して利用できる水準のセキュリティが担保されています。また、PrivateLink(VPCエンドポイント)に対応しており、エージェントとAWSサービス間の制御通信をインターネット経由ではなくAWS内部経路で完結させることも可能です。

DataSyncアーキテクチャの技術的深掘り

エージェントベースの転送メカニズム

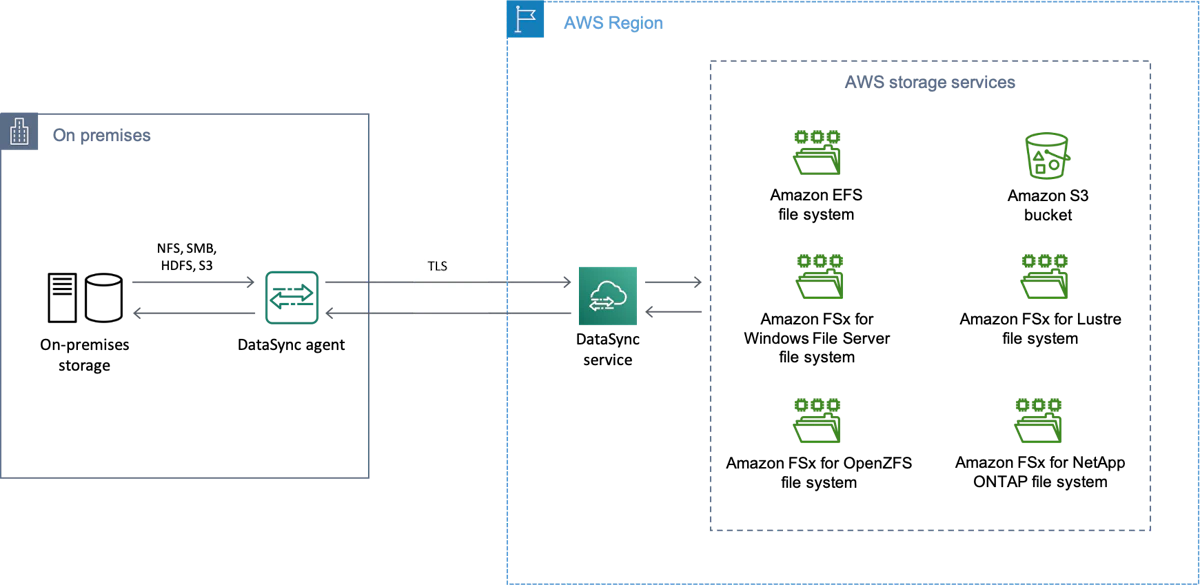

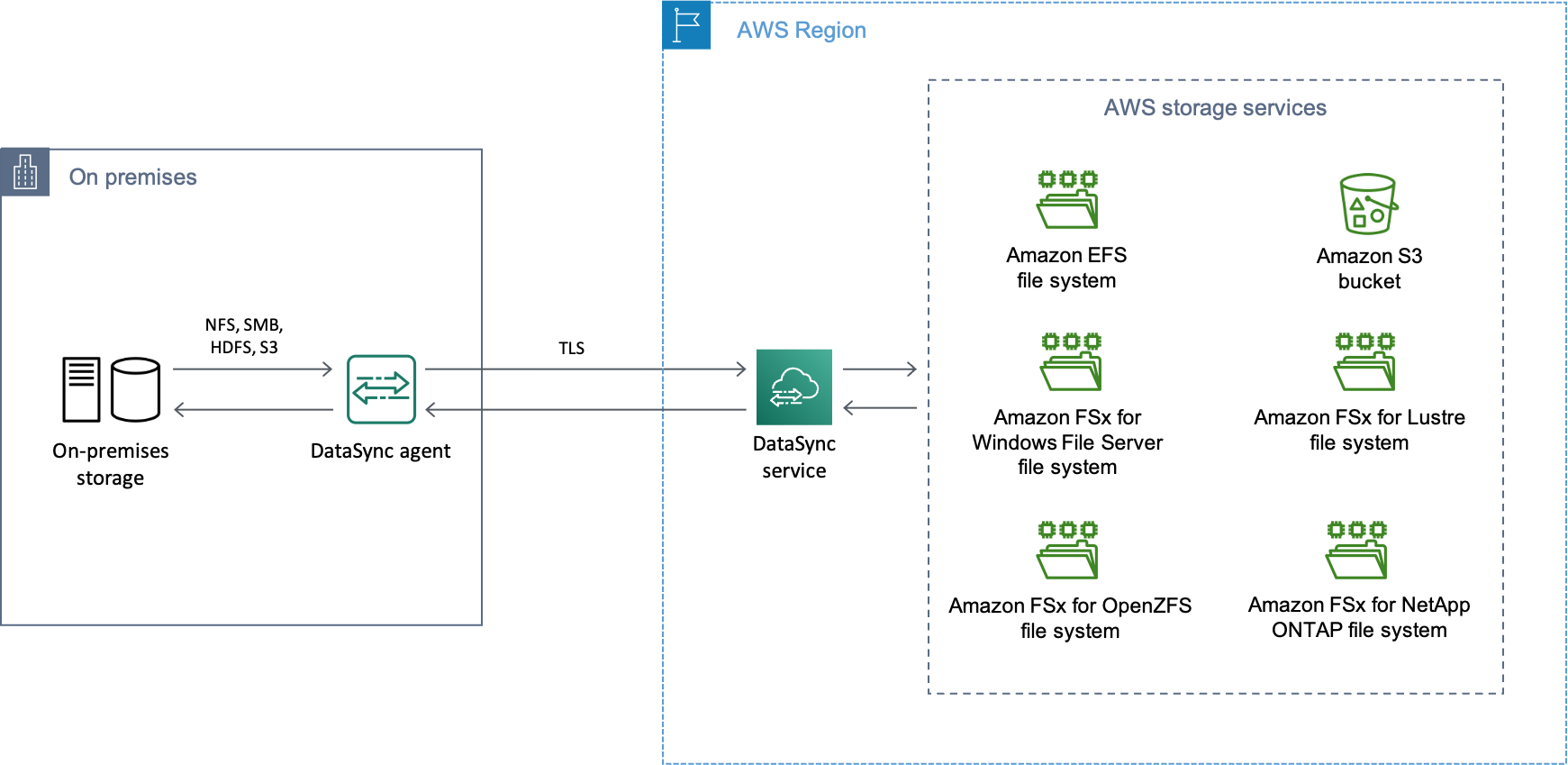

DataSyncの中核となるのが「DataSyncエージェント」です。このエージェントは、オンプレミス環境にVMware ESXi、Hyper-V、KVM上の仮想アプライアンスとしてデプロイされ、オンプレミスのファイルサーバやNASからデータを読み取り、AWSに向けて転送する役割を担います。

エージェントの動作について詳しく見ていくと、以下のような特徴があります。

- 転送元ストレージ(NFS/SMB共有)へのアクセスと読み取り処理を実行

- AWS独自の転送プロトコルによる最適化された通信の実現

- マルチスレッド処理による並列転送で最大10Gbpsまでスケール可能

- インクリメンタル転送(差分コピー)による効率的なデータ同期

- インライン圧縮とスパースファイルのスキップによる帯域節約

エージェントのリソース要件としては、大容量転送で最大スループットを出すには「4 vCPU・32GB RAM相当」が推奨されています。複数のエージェントを並用することで、さらなるスループット向上や冗長化も実現可能です。

ロケーションとタスクによる転送管理

DataSyncでは、転送の設定を「ロケーション(Location)」と「タスク(Task)」という2つの概念で管理します。ロケーションは転送元・先のエンドポイントを定義するもので、タスクは実際の転送ジョブ単位の設定を行います。

転送元ロケーションとして設定可能なストレージは以下の通りです。

- オンプレミスのNFS共有(NFSv3/v4プロトコル対応)

- SMB共有(SMB2.0以降、Active Directory統合可能)

- Hadoop分散ファイルシステム(HDFS)

- 自己管理のオブジェクトストレージ

- Google Cloud Storage、Azure Blob Storage、Azure Files

- Wasabiなどのサードパーティクラウドストレージ

転送先として設定可能なAWSストレージサービスは多岐にわたります。

- Amazon S3(全ストレージクラス対応)

- Amazon EFS(Elastic File System)

- Amazon FSx for Windows File Server

- Amazon FSx for Lustre

- Amazon FSx for OpenZFS

- Amazon FSx for NetApp ONTAP

転送モードの選択と最適化戦略

DataSyncには「Basicモード」と「Enhancedモード」という2つの転送モードが用意されています。それぞれの特徴と使い分けについて理解することで、コストと性能のバランスを最適化できます。

表 DataSyncの転送モード比較

モード | 処理方式 | 料金(東京リージョン) | タスク実行料金 | 推奨用途 |

|---|---|---|---|---|

逐次処理 | $0.0125/GB | なし | 定期的な差分同期、コスト重視の移行 | |

並列高速処理 | $0.015/GB | $0.55/実行 | 初回の大容量移行、時間制約のある転送 |

Enhancedモードでは並列処理による高性能を提供する代わりに、タスク起動ごとの追加処理コストが発生します。初回の全量移行ではEnhancedモードを使用し、その後の差分同期はBasicモードに切り替えるといった使い分けが効果的です。

実践的な導入プロセスと運用ノウハウ

ステップバイステップの導入手順

DataSyncの導入を成功させるためには、計画的なアプローチが不可欠です。実際のプロジェクトで実績のある導入手順を詳しく解説していきます。

事前準備フェーズ

まず最初に行うべきは、ネットワーク環境の確認と設計です。DataSyncエージェントがAWSサービスエンドポイントと通信できるよう、ファイアウォールでHTTPS(ポート443)のアウトバウンド通信を許可する必要があります。専用線やVPN経由で接続する場合は、NAT変換やルーティング設定にも注意が必要です。

引用:AWS DataSync Documentation DataSyncエージェントは、転送制御のためにAWSサービスエンドポイントとの常時接続を必要とします。この接続が確立できない場合、データ転送を開始することができません。

エージェントのデプロイと設定

DataSyncエージェントのデプロイ手順は以下の通りです。

- AWSコンソールからOVAイメージまたはAMIをダウンロード

- オンプレミスの仮想化基盤(VMware/Hyper-V)にVMとしてデプロイ

- ネットワーク設定(IPアドレス、DNS、プロキシ設定など)を構成

- エージェントのアクティベーションキーを取得

- AWSマネジメントコンソールでエージェントを登録

アクティベーションコードは発行後30分程度で有効期限が切れるため、取得後は速やかに入力する必要があります。

タスク作成と実行管理

タスクの作成では、以下の設定項目を適切に構成することが重要です。

- 転送元と転送先のロケーション指定

- ファイル処理オプション(上書き可否、削除の同期など)

- 除外/包含フィルタの設定

- スケジュール設定(定期実行の場合)

- 帯域制限の設定

特に注意すべき点として、「削除の同期」オプションがあります。デフォルトではソースで削除されたファイルは転送先に残ったままとなるため、完全な同期を求める場合は明示的に有効化する必要があります。

大規模移行プロジェクトの実践テクニック

データセット分割による段階的移行

数百TBを超える大規模データ移行では、一度にすべてを転送しようとすると予期せぬ問題に直面することがあります。実際のプロジェクトでは、以下のようなアプローチが効果的です。

データセットを論理的に分割し、複数のタスクとして実行することで、各タスクの完了時間を制御しやすくなります。例えば、部門ごとやディレクトリ階層ごとにタスクを分け、週末ごとに段階的に移行を進めていく方法です。これにより、万一の遅延が発生しても影響範囲を限定でき、業務への影響を最小限に抑えられます。

日本語環境特有の課題への対処

日本企業特有の問題として、「日本語ファイル名」や「マルチバイト文字を含む共有名」の扱いがあります。DataSyncは内部でUTF-8を期待するため、Shift_JIS限定の文字(機種依存文字など)があると転送エラーになる可能性があります。

実際の事例では、以下のような対処が行われています。

- 事前にファイル名監査を実施し、問題となる文字を置換・削除

- 日本語共有名を一時的に英字名にリネームしてタスクを実行

- Windowsの260文字パス制限に抵触する深いディレクトリ構造の見直し

監視と運用管理のベストプラクティス

CloudWatchによる詳細監視

DataSyncはCloudWatchと深く統合されており、転送の詳細なメトリクスを取得できます。監視すべき主要メトリクスは以下の通りです。

- BytesTransferred:転送されたデータ量

- FilesTransferred:転送されたファイル数

- BytesPerSecond:転送スループット

- Errors:エラー発生数

- TaskExecutionTime:タスク実行時間

これらのメトリクスを基にダッシュボードを構築し、アラームを設定することで、転送の異常を早期に検知できます。

EventBridgeを活用した自動化

Amazon EventBridgeを使用することで、タスク完了イベントをトリガーとした後続処理の自動化が可能です。例えば、以下のようなワークフローを構築できます。

- タスク完了時にLambda関数を起動し、転送結果を検証

- SNSトピックを通じて管理者へ通知を送信

- Step Functionsと連携した複雑なデータパイプラインの構築

コスト最適化と料金体系の理解

料金モデルの詳細解説

DataSyncの料金体系は完全従量課金制で、「転送したデータ量(GB)」に応じて料金が発生します。初期費用や最低利用料はないため、使った分だけのシンプルな価格体系となっています。

東京リージョンにおける2025年時点の料金は以下の通りです。

- Basicモード:$0.0125/GB

- Enhancedモード:$0.015/GB(月間10TBまで)+ $0.55/タスク実行

実際の料金計算例を見てみます。

表 DataSync利用料金の計算例

シナリオ | データ量 | モード | DataSync料金 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

初回移行 | 50TB | Basic | 約$640 | S3 API料金は別途 |

日次同期(30日間) | 5TB/日 | Enhanced | 約$241.5/月 | データ料$225 + タスク料$16.5 |

大規模移行 | 80TB | Basic | 約$1,000 | 旧価格では$3,200程度 |

関連AWSサービス料金の考慮

DataSync自体の料金以外に、以下の関連コストも考慮する必要があります。

- S3のPUTリクエスト料金やストレージ料金

- EFS/FSxのストレージ料金

- CloudWatchのログ・メトリクス料金

- データ転送アウト料金(AWSからオンプレミスへの転送時)

- PrivateLink使用時の時間料金とデータ処理料金

総コストを正確に見積もるためには、これらすべての要素を含めた試算が必要です。

ROI向上のための戦略的アプローチ

コスト最適化のために以下の戦略を検討します。

転送データの事前整理

不要なデータや重複ファイルを事前に削除することで、転送量を削減できます。実際のプロジェクトでは、アーカイブ対象のデータを精査することで、転送量を30-40%削減できた事例もあります。

ライフサイクルポリシーとの連携

S3に転送後、アクセス頻度に応じて自動的にストレージクラスを変更する「ライフサイクルポリシー」を設定することで、長期的なストレージコストを最適化できます。例えば、90日経過後にS3 Standard-IAへ、365日後にGlacier Flexible Retrievalへ自動移行するといった設定が可能です。

国内企業の活用事例から学ぶ実践知

製造業における段階的クラウド移行

ある国内製造業では、分散していたオンプレミスNAS約30TBをAmazon FSx for Windows File Serverに集約移行しました。このプロジェクトでは、DataSyncと一部Robocopyを併用し、約4ヶ月で移行を完了させています。

移行にあたっての工夫点は以下の通りです。

- 部門ごとに優先順位を設定し、段階的に移行を実施

- 業務時間外の夜間・週末を活用した転送スケジュールの設定

- 移行後のアクセス権限検証を自動化するスクリプトの開発

- ユーザー教育と並行した段階的な切り替え

結果として、運用負荷の軽減とBCP強化を同時に実現し、ストレージ関連のインシデントも60%削減できました。

自治体システムのバックアップ体制構築

デジタル庁のガバメントクラウド移行ガイドラインでも推奨されているように、地方自治体では災害対策としてクラウドバックアップの導入が進んでいます。

ある自治体では、以下のような構成でDataSyncを活用しています。

- 庁内ファイルサーバの定期スナップショットをS3 Glacierに転送

- 重要データは日次、それ以外は週次での差分バックアップ

- 災害時にはクラウドから業務継続できる体制の構築

この仕組みにより、オンプレミス設備の増設費を削減しつつ、行政サービスの継続性を高めることに成功しています。

研究機関におけるマルチクラウド統合

公的研究機関では、従来Google Cloud Platform上に蓄積していた研究データ数百TBを、分析基盤統合のためAWSに移行する事例がありました。DataSyncエージェントをGCP上にデプロイし、直接S3への転送を実現しています。

マルチクラウド環境での注意点として、以下が挙げられます。

- エージェント用VMの一時的な立ち上げとコスト管理

- クラウド間のネットワーク経路最適化

- データ転送中の整合性確保とエラーハンドリング

類似サービスとの比較検証

Microsoft Azure Data Boxとの違い

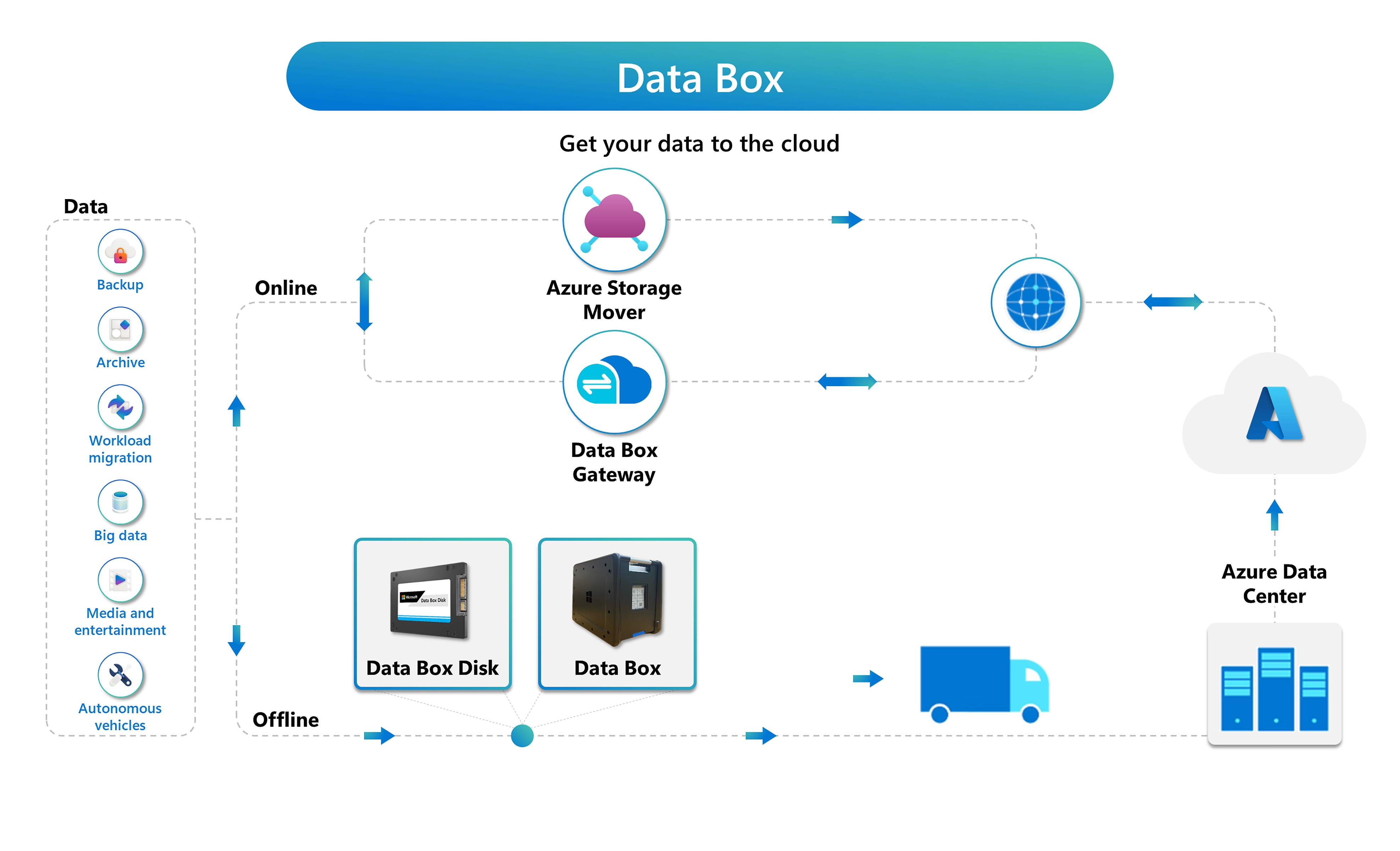

Azure Data Boxは、物理デバイスを使ったオフライン転送に重点を置いたサービスです。50TB単位の専用ストレージ端末や1PB級のData Box Heavyといったデバイスをユーザーに貸与し、データを書き込んで返送する仕組みです。

DataSyncとの主な違いは以下の通りです。

- Azure Data Boxはオフライン転送重視、DataSyncはオンライン転送に特化

- 継続的な同期にはDataSyncが適している一方、ネットワーク帯域が極端に限られる環境ではData Boxが有効

- Data Box GatewayはSMB/NFSのクラウドコピー用途だが、DataSyncほどの包括的な管理機能はない

Google Cloud Storage Transfer Serviceとの比較

Google Cloud Storage Transfer Serviceは、機能的にDataSyncと近いマネージドサービスです。オンプレミスからGoogle Cloud Storageへの転送や、クラウド間のデータ転送をサポートしています。

それぞれの特徴を比較すると以下のようになります。

表 主要データ転送サービスの機能比較

機能 | AWS DataSync | Google Storage Transfer Service | Azure Data Box Gateway |

|---|---|---|---|

オンライン転送 | ◎ | ◎ | ○ |

オフライン転送 | × (Snowball利用) | × (Transfer Appliance利用) | ◎ |

ファイルシステム対応 | NFS/SMB/HDFS | NFS/ローカル | SMB/NFS |

メタデータ保持 | ◎ | △ | △ |

スケジューリング | ◎ | ◎ | × |

転送検証 | チェックサム | チェックサム | 限定的 |

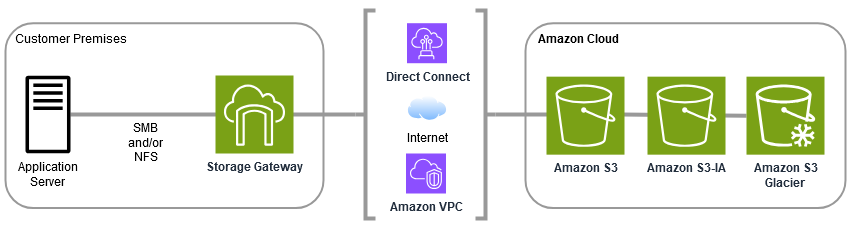

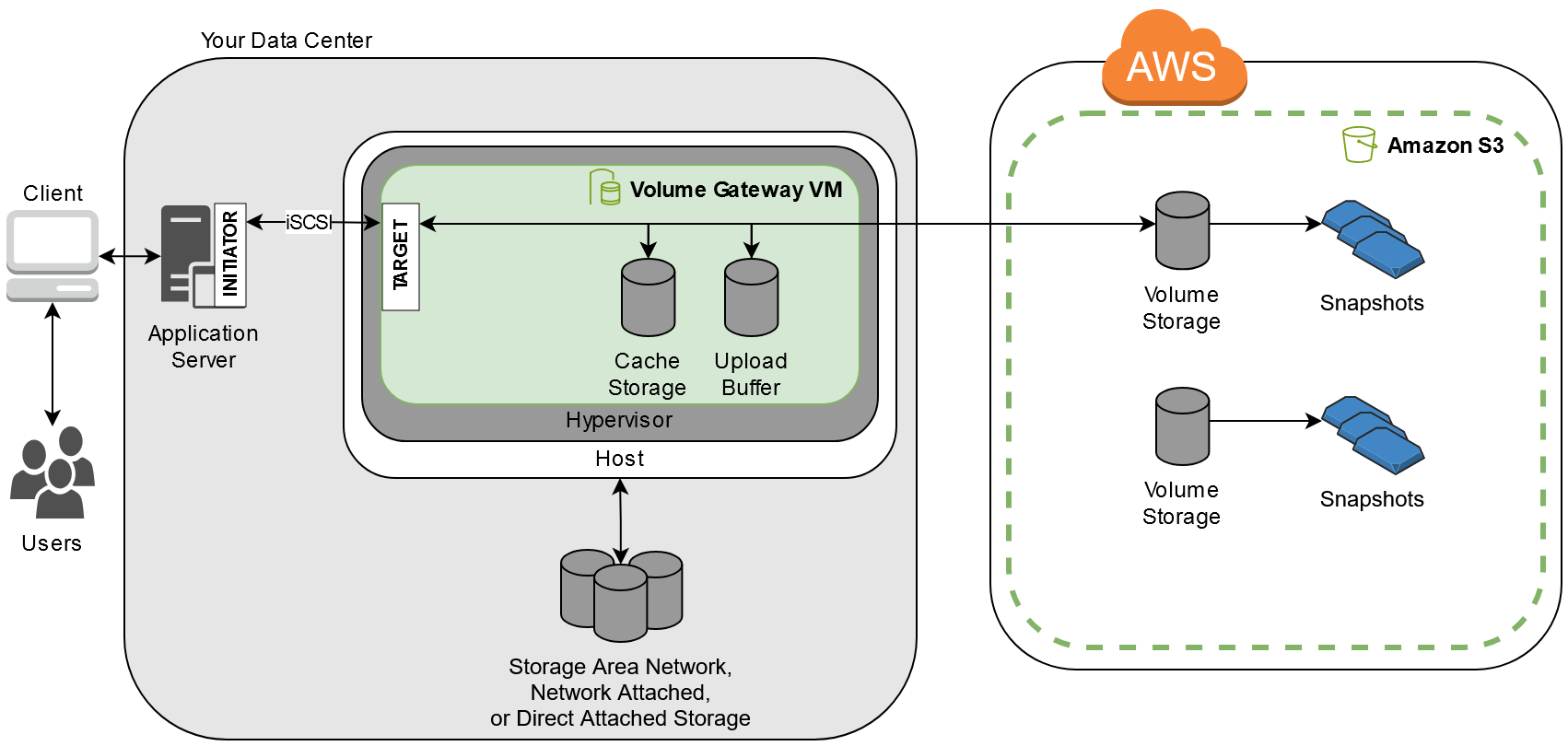

AWS Storage Gatewayとの使い分け

AWS Storage Gatewayは、オンプレミスからS3をファイル共有のように使えるキャッシュ型ゲートウェイです。DataSyncとは以下のような使い分けが推奨されます。

- 初期移行や定期的なバッチ転送:DataSync

- 移行後の継続的なクラウド統合ストレージ:Storage Gateway

- リアルタイム性が必要な双方向同期:Storage Gateway

実際のプロジェクトでは、初期移行にDataSyncを使用し、その後の運用フェーズでStorage Gatewayに切り替えるケースも多く見られます。

CloudFormationとCDKによるInfrastructure as Code

CloudFormationテンプレートによる自動化

DataSyncはAWS CloudFormationに完全対応しており、以下のリソースタイプが提供されています。

# DataSyncエージェントの定義例

AWS::DataSync::Agent:

Type: AWS::DataSync::Agent

Properties:

ActivationKey: !Ref ActivationKey

AgentName: MyDataSyncAgent

VpcEndpointId: !Ref VPCEndpointこれらのリソースを活用することで、DataSyncの設定一式をコード化し、再現性のあるデプロイが可能になります。特に複数環境へのデプロイや、災害復旧時の迅速な再構築において威力を発揮します。

CDKによるプログラマブルな構成管理

AWS CDKでもDataSyncはサポートされており、TypeScriptやPythonで設定を記述できます。

import { CfnAgent, CfnTask, CfnLocationNFS } from 'aws-cdk-lib/aws-datasync';

// DataSyncタスクの作成

const task = new CfnTask(this, 'MyDataSyncTask', {

sourceLocationArn: sourceLocation.attrLocationArn,

destinationLocationArn: destLocation.attrLocationArn,

schedule: {

scheduleExpression: 'cron(0 2 * * ? *)' // 毎日2時に実行

}

});CDKを使用することで、条件分岐やループといったプログラミングの柔軟性を活かした動的な構成管理が可能になります。

今後の展望と技術トレンド

データ転送の分野でも「AI/ML」の活用が進んでいます。将来的には、DataSyncにおいても転送パターンの学習による自動最適化や、異常検知の高度化が期待されます。例えば、過去の転送履歴から最適な転送時間帯を提案したり、通常と異なるデータパターンを検知してアラートを出すといった機能が考えられます。

企業のマルチクラウド戦略が進む中、DataSyncの他クラウド対応もさらに拡充されていくことが予想されます。現在でもGoogle CloudやAzureとの連携は可能ですが、今後はより深い統合や専用の最適化が進む可能性があります。

まとめ

AWS DataSyncは、単なるデータ転送ツールという枠を超えて、エンタープライズのクラウド移行戦略を支える重要な基盤サービスとして位置づけられています。本記事で解説した技術的特徴や運用ノウハウを活用することで、大規模データ移行プロジェクトの成功確率を大幅に向上させることができます。

重要なのは、DataSyncを単独のツールとして見るのではなく、全体的なクラウド移行戦略の中で適切に位置づけることです。初期移行フェーズでのDataSync活用、運用フェーズでのStorage Gatewayへの移行、さらにはCloudFormationによる自動化まで、各フェーズに応じた最適な活用方法を選択することが成功への鍵となります。

データ移行は技術的な課題だけでなく、組織的な変革も伴う大きなプロジェクトです。しかし、DataSyncのようなマネージドサービスを適切に活用することで、技術的なハードルを下げ、ビジネス価値の創出により集中できる環境を作ることができます。これからデータ移行を検討される方は、ぜひ本記事の内容を参考に、自社に最適な移行戦略を構築していただければと思います。