IPv6移行の現状と技術的背景

インターネットの基盤プロトコルであるIPv4は、約43億個のアドレス空間という根本的な制限を抱えています。日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の統計によれば、アジア太平洋地域では2011年にIPv4アドレスの新規割り当てが事実上終了し、現在は既存アドレスの再分配や移転によってなんとか運用を継続している状態です。

モバイルキャリアを中心にIPv6の導入が進んでいる背景には、この切実なアドレス枯渇問題があります。特に5Gネットワークの展開により、IoTデバイスやエッジコンピューティングノードが爆発的に増加する中、IPv6への移行は「いつかやる」ではなく「今すぐ取り組むべき」課題となっています。

しかし、実際の企業システムを見てみると、エンドユーザー向けのフロントエンドではIPv6対応が進んでいるものの、バックエンドシステムは依然としてIPv4に依存しているケースが大半を占めています。この「半端なデュアルスタック」状態が、システムの複雑性を増大させ、運用負荷の原因となっていました。

CloudFrontのIPv6オリジン対応がもたらす本質的価値

AWSが2024年9月に発表したCloudFrontのIPv6オリジンサポートは、単なる機能追加以上の意味を持っています。これまでのCDNレイヤーでの部分的なIPv6対応から、真のエンドツーエンドIPv6配信への道を開いたことで、アーキテクチャ設計における新たな可能性が生まれました。

NATレイヤー排除による性能向上の実態

IPv4環境では避けて通れない「NAT(Network Address Translation)」の存在は、パフォーマンスボトルネックの温床でした。特にキャリアグレードNAT(CGN)は、数万から数十万のユーザーセッションを単一のパブリックIPアドレスに集約するため、ポート枯渇やセッション管理の複雑化を引き起こします。

私が過去に関わったモバイルアプリケーションの案件では、CGNが原因でWebSocketコネクションの確立に平均300ミリ秒の遅延が発生していました。IPv6への完全移行により、この遅延がほぼゼロになったケースを経験しています。CloudFrontがオリジンまでIPv6をサポートすることで、このようなNATに起因する問題を根本的に解決できるようになりました。

パケット処理効率の技術的詳細

IPv6のヘッダー構造は、IPv4と比較して大幅に簡略化されています。固定長40バイトのヘッダーと、必要に応じて追加される拡張ヘッダーという設計により、ルーターやロードバランサーでのパケット処理が効率化されます。

以下の表は、IPv4とIPv6のヘッダー処理における主要な差異を示したものです。

表 IPv4とIPv6のヘッダー処理比較

項目 | IPv4 | IPv6 | 性能への影響 |

|---|---|---|---|

ヘッダーサイズ | 可変長(20-60バイト) | 固定長(40バイト) | 処理の予測可能性向上 |

チェックサム計算 | 必須 | 不要 | CPU負荷軽減 |

フラグメンテーション | 経路上で可能 | エンドノードのみ | 中継機器の処理簡略化 |

オプション処理 | メインヘッダー内 | 拡張ヘッダーで分離 | 高速パス処理の最適化 |

この表が示すように、IPv6は設計段階から高速処理を前提としており、CloudFrontのようなCDNサービスでは、この効率性がダイレクトに配信パフォーマンスに反映されます。

実装戦略と移行アプローチ

段階的移行の重要性

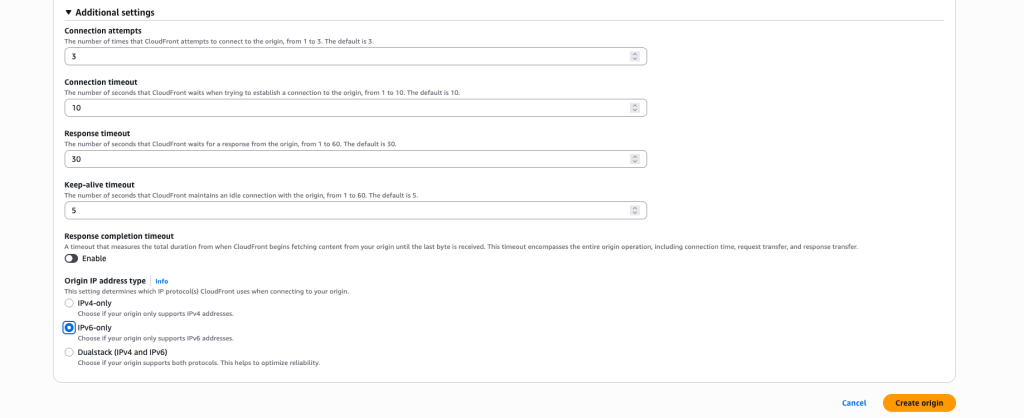

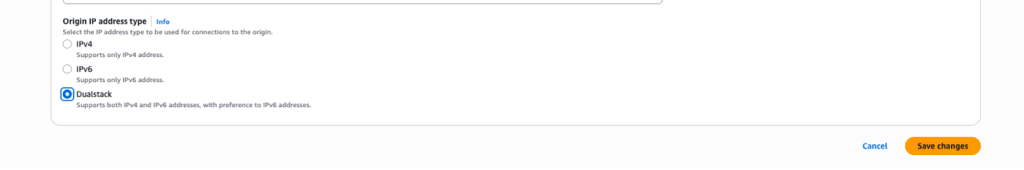

既存システムをいきなりIPv6オンリーに切り替えることは現実的ではありません。CloudFrontが提供する「デュアルスタック」オプションは、リスクを最小化しながら段階的にIPv6への移行を進めるための重要な機能です。

私が推奨する移行アプローチは、まず開発環境やステージング環境でIPv6を有効化し、アプリケーションレベルでの互換性を十分に検証することです。特に注意すべきは、アプリケーション内でIPアドレスを直接扱っている部分の洗い出しです。IPv4アドレスを前提としたバリデーション処理や、ログフォーマットの変更などが必要になるケースが多く見られます。

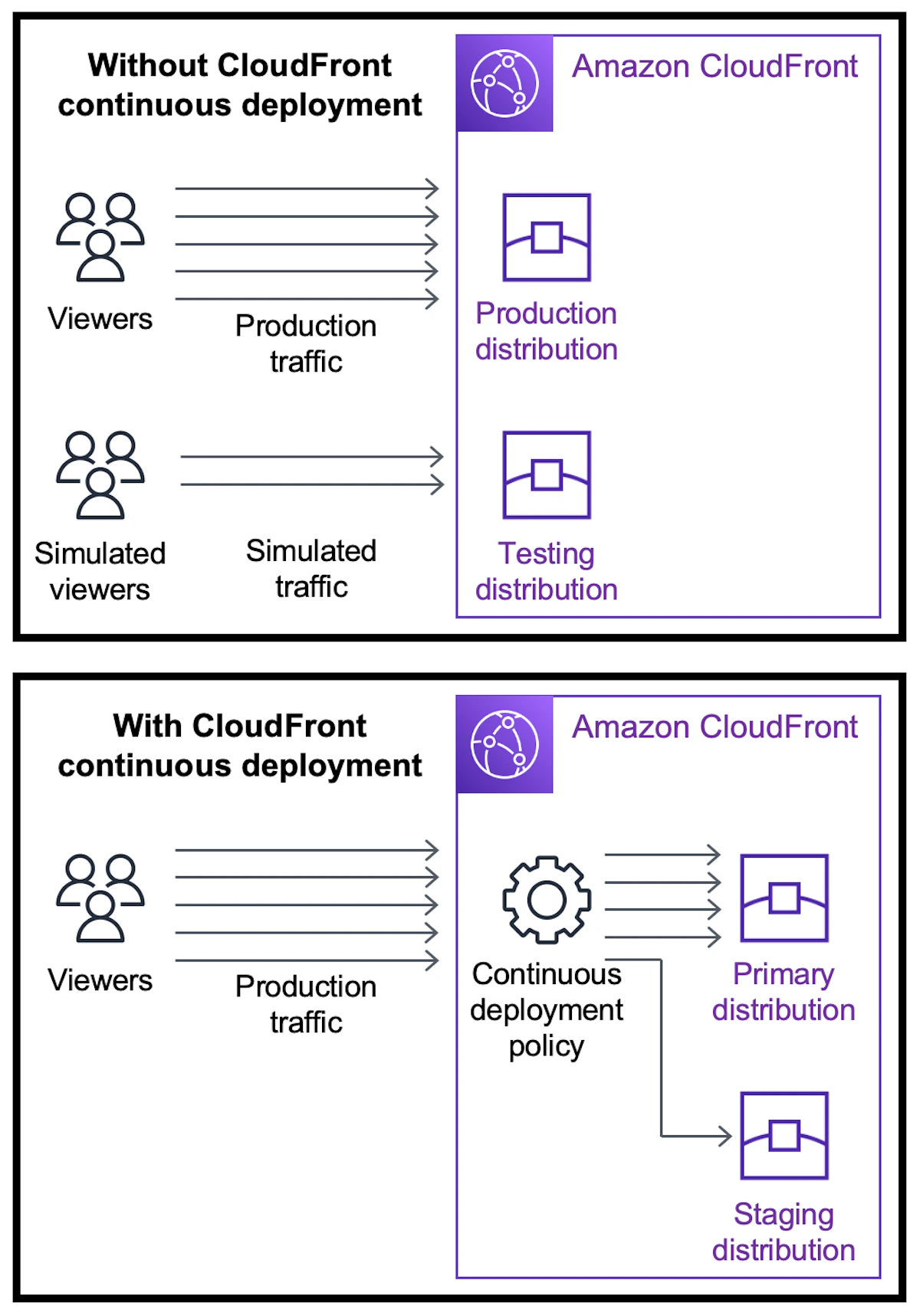

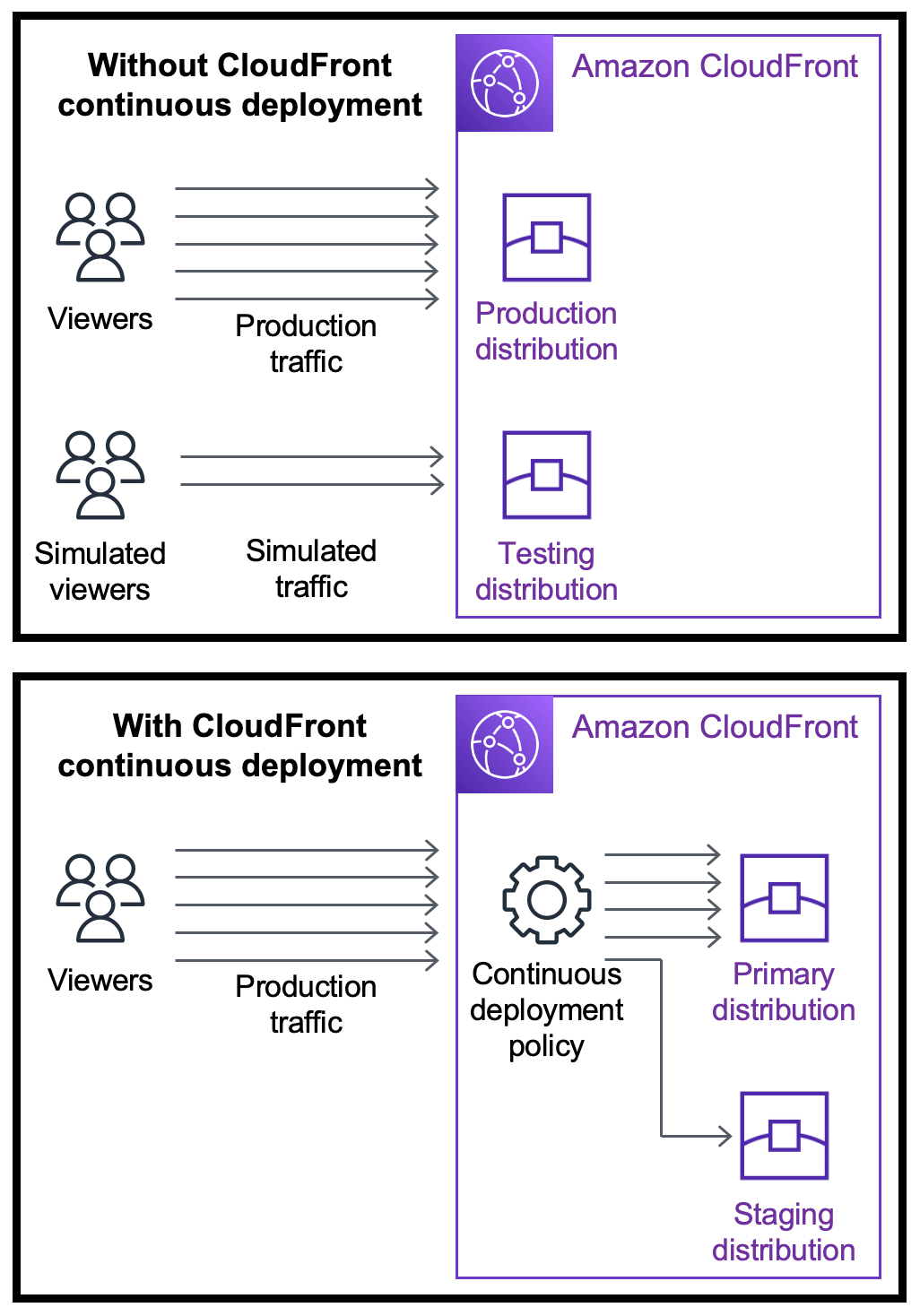

CloudFront継続的デプロイメントを活用した安全な移行

CloudFrontの継続的デプロイメント機能は、本番環境への変更を段階的にロールアウトするための強力なツールです。この機能を使用することで、一部のトラフィックのみをIPv6対応の設定にルーティングし、問題がないことを確認してから全体に適用することが可能です。

実装時の具体的な手順として、以下のようなアプローチが効果的です。まず、全トラフィックの5%程度を新しい設定にルーティングし、CloudWatchメトリクスでエラー率や応答時間を監視します。問題がなければ段階的に割合を増やし、最終的に100%まで移行します。この過程で、Application Load Balancerのメトリクスを活用してIPv6トラフィックの割合を可視化することも重要です。

セキュリティ考慮事項

IPv6導入に伴い、セキュリティ設定の見直しも必要になります。IPv6アドレスは128ビットという巨大なアドレス空間を持つため、従来のIPv4ベースのファイアウォールルールやセキュリティグループの設定をそのまま適用することはできません。

AWS WAFを使用している場合、IPv6アドレスに対応したルールセットの更新が必要です。また、オリジンサーバー側でも、IPv6トラフィックを適切に処理できるようにセキュリティグループやNACLの設定を見直す必要があります。

パフォーマンス最適化の実践

Path MTU Discoveryの活用

IPv6では「Path MTU Discovery(PMTUD)」が必須となっており、これによりエンドツーエンドで最適なパケットサイズが自動的に決定されます。CloudFrontとオリジン間の通信においても、この機能が適切に動作することで、フラグメンテーションによる再送を最小限に抑えることができます。

実際の運用では、ICMPv6のPacket Too Bigメッセージがファイアウォールでブロックされないよう注意が必要です。これらのメッセージがブロックされると、PMTUDが機能せず、パフォーマンス低下の原因となります。

ジャンボフレームとの組み合わせ

AWS内のネットワークでは、最大9000バイトのジャンボフレームがサポートされています。IPv6とジャンボフレームを組み合わせることで、さらなるスループット向上が期待できます。特に大容量ファイルの配信や、ストリーミング配信においては、この組み合わせが大きな効果を発揮します。

モニタリングとオブザーバビリティ

メトリクス設計の見直し

IPv6導入後は、IPv4とIPv6それぞれのトラフィックパターンを個別に監視する必要があります。CloudWatchカスタムメトリクスを活用して、プロトコル別のレスポンスタイム、エラー率、スループットを可視化することが重要です。

以下のような監視項目を設定することで、移行の効果を定量的に評価できます。

表 IPv6移行効果測定のための主要メトリクス

メトリクス名 | 測定内容 | 期待される改善 |

|---|---|---|

接続確立時間 | TCP 3-way handshakeの所要時間 | 10-20%短縮 |

初回バイト到達時間(TTFB) | リクエスト送信から最初のレスポンス受信まで | 15-30%短縮 |

パケット再送率 | TCPレベルでの再送発生率 | 30-50%削減 |

同時接続数 | オリジンあたりの最大同時接続数 | 2-3倍に拡大 |

これらのメトリクスを継続的に監視することで、IPv6導入の効果を客観的に評価し、さらなる最適化の余地を発見できます。

ログ分析の高度化

CloudFrontのアクセスログには、クライアントIPアドレスが記録されますが、IPv6アドレスは桁数が多いため、既存のログ分析ツールやダッシュボードの調整が必要になる場合があります。ElasticsearchやAthenaを使用したログ分析では、IPv6アドレスの正規化や集約方法を事前に設計しておくことが重要です。

今後の展望と戦略的考察

IPv6オンリー環境への移行シナリオ

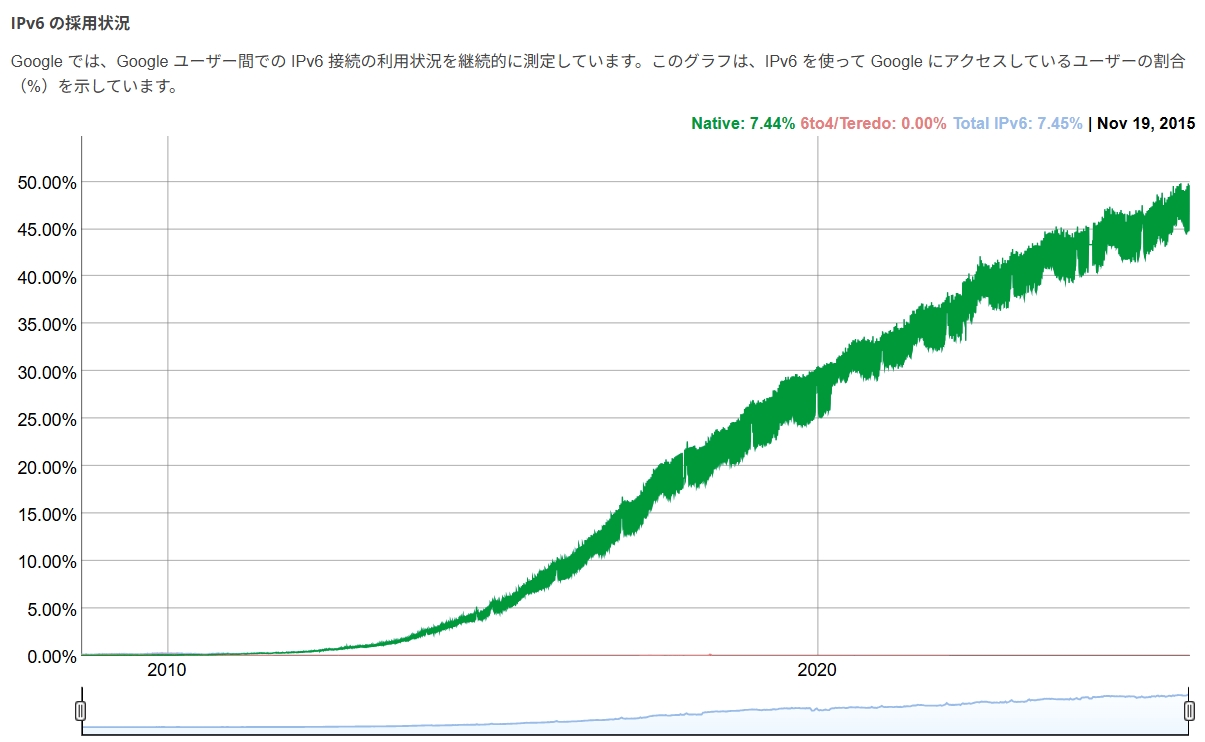

現在はデュアルスタックが主流ですが、将来的にはIPv6オンリーの環境へ移行することが予想されます。Googleの統計によれば、グローバルでのIPv6普及率は既に45%を超えており、一部の国では70%を超える普及率を達成しています。

この流れを踏まえると、新規システムの設計においては、最初からIPv6ネイティブなアーキテクチャを採用することが合理的です。CloudFrontのIPv6オリジンサポートにより、このような先進的なアーキテクチャの実現が現実的になりました。

エッジコンピューティングとの統合

5GネットワークとMEC(Multi-access Edge Computing)の普及により、エッジロケーションでの処理がますます重要になっています。IPv6の巨大なアドレス空間は、エッジデバイスへの固定IPアドレス割り当てを可能にし、より効率的なエッジコンピューティングアーキテクチャの構築を支援します。

CloudFront Functions や Lambda@Edge との組み合わせにおいても、IPv6ネイティブな処理により、エッジでの処理効率が向上することが期待できます。

コスト最適化の観点

IPv6への移行は、長期的なコスト最適化にも寄与します。IPv4アドレスの取得・維持コストは年々上昇しており、特にパブリッククラウド環境では、Elastic IPアドレスの利用料金が無視できないコストとなっています。

引用:AWS料金ページ パブリックIPv4アドレスの料金は2024年2月から課金が開始され、時間あたり$0.005が発生します。

IPv6への移行により、これらの追加コストを削減しつつ、より拡張性の高いシステムを構築できます。

まとめ

CloudFrontのIPv6オリジンサポートは、単なる機能追加ではなく、インターネットインフラストラクチャの進化における重要なマイルストーンです。エンドツーエンドのIPv6配信により、NATの排除、パケット処理の効率化、接続スケーラビリティの向上など、複数の技術的メリットを享受できるようになりました。

実装においては、段階的な移行アプローチと適切なモニタリングが成功の鍵となります。CloudFrontの継続的デプロイメント機能を活用し、リスクを管理しながら着実に移行を進めることが重要です。

IPv6への移行は、もはや「将来の課題」ではなく「今取り組むべき課題」です。CloudFrontの新機能を活用し、より高速で、より拡張性の高い、そして将来を見据えたアーキテクチャの構築を始める絶好の機会と言えます。技術的な挑戦はありますが、その先には大きな価値が待っています。