画像生成AIが実現する業務変革の最前線

ビジネスシーンで加速する画像生成AIの実用化

2025年の今、画像生成AIは企業の競争力を左右する重要な要素となっています。特にコンサルティング業界やSI業界では、「効率化」と「創造性」の両立を実現する革新的なツールとして、急速に導入が進んでいます。

提案資料作成における劇的な効率化

最も顕著な変化が見られるのが、提案資料作成の領域です。従来、コンサルタントやセールスエンジニアが何時間もかけて作成していたプレゼンテーション資料が、AIの力を借りることで劇的に効率化されています。

例えば、Gensparkが2025年4月にリリースしたAIスライド生成機能では、プロンプト一つで調査から文章生成、デザイン適用、編集、ダウンロードまでの一連のプロセスが完結します。私も実際に使ってみましたが、「10ページのマーケティング戦略プレゼンを作って」と指示するだけで、スライド構成から図解まで短時間で出力される様子には感動すら覚えました。

日本企業向けのサービス「イルシル」も注目に値します。このサービスは、AIが入力テキストから自動でスライドを生成し、資料作成時間を最大1/3に短縮できるとされています。3000種類以上の豊富なテンプレートから内容に合ったデザインを提案し、出来上がったPPTを編集可能な形式でダウンロードできる点が、実務での使い勝手を考慮した設計となっています。

システム構成図の自動生成がもたらすインパクト

エンジニアリングの現場でも、画像生成AIは大きな変革をもたらしています。特に「システム構成図」の自動生成は、多くのエンジニアにとって朗報となっています。

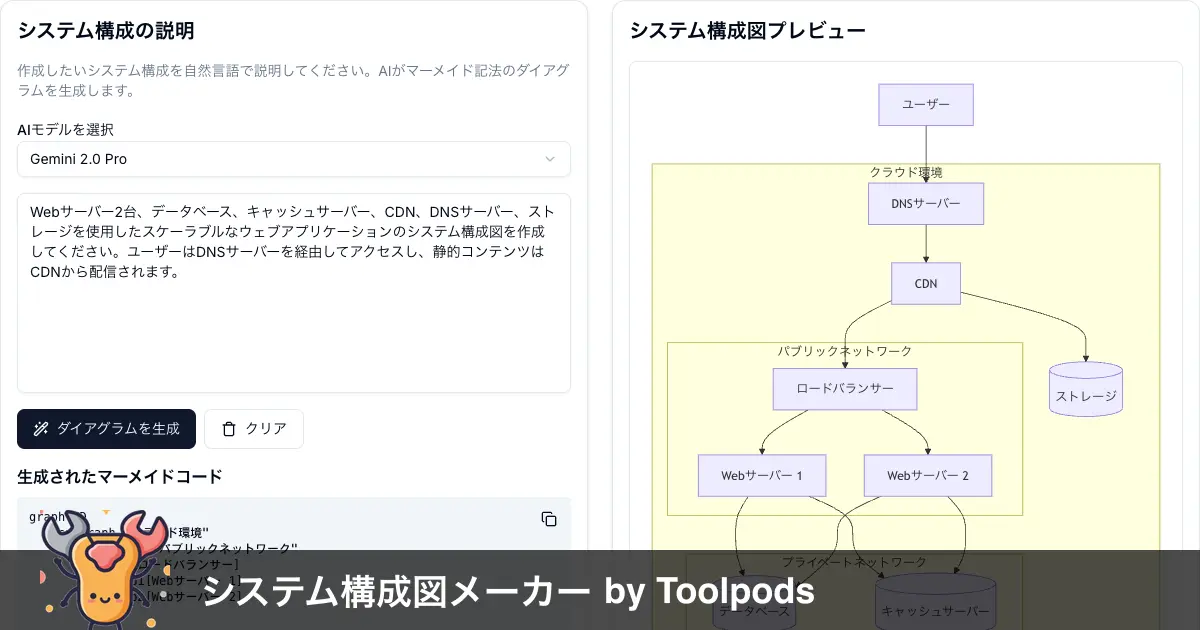

「システム構成図メーカー by Toolpods」は、自然言語で「ロードバランサの後ろにWebサーバ3台、その背後にDB1台設置」などと入力すると、AIが即座にMermaid記法のコードを生成し、システム構成図を自動描画します。これまでPowerPointやVisioで何時間もかけていた作業が、文章だけでプロ品質の構成図として完成するのです。

このツールはAWSの主要サービスにも対応しており、「VPCとEC2とRDSでサーバ構成」といったクラウド構成図も日本語の指示だけで即座に生成可能です。私のチームでも導入してみましたが、特にアーキテクチャの初期検討段階で威力を発揮しています。複数のパターンを素早く可視化できるため、議論の質が格段に向上しました。

実用レベルに達した主要な画像生成AIモデル

エンタープライズ向けに最適化された選択肢

2025年現在、企業利用に耐える画像生成AIとして、いくつかの主要なモデル・サービスが台頭しています。それぞれに特徴があり、用途に応じた使い分けが重要になっています。

Stable Diffusionのオンプレミス運用の決定版

「Stable Diffusion」は、オープンソースの画像生成モデルとして、多くの企業で採用されています。最大の特徴は、社内サーバーにモデルを導入すればインターネットにデータを出さずに済むという点です。機密情報を含むプロンプトでも情報漏洩リスクを低減して安全に使えるため、セキュリティ要件の厳しい企業にとって理想的な選択肢となっています。

また、用途に応じてモデルを再学習・微調整できるカスタマイズ性の高さも魅力です。商用利用も許諾されており、画像生成AIの中でもライセンス面で柔軟な点が評価されています。実際に、私たちのプロジェクトでも、クライアント企業の製品写真を学習させて販促用画像を生成するといった使い方をしていますが、ブランドイメージに合った一貫性のある画像を効率的に生成できています。

Adobe Fireflyの商用利用に最適化された安心感

Adobe Fireflyは2024~2025年にImage Model 4へと進化し、日本語でのリアルな人物画像生成性能が飛躍的に向上しました。FireflyはAdobe Stockの許諾済み素材などクリーンなデータで学習しており、商用利用可能で安心という点を公式に強調しています。

実際、Adobe Stockに登録される画像の約45%以上が既にAI生成画像で占められているとの試算もあり、商用ストックフォトの分野でも実用レベルの品質に達しています。PhotoshopやIllustratorとの連携機能(Generative Fill等)を通じ、業務のデザイン制作フローにシームレスに統合しやすいのが強みです。

Microsoft Azure OpenAIサービスのエンタープライズグレードのセキュリティ

マイクロソフトはOpenAIのDALL-E3モデルを自社サービスに統合し、企業向けに提供しています。Azure OpenAI経由でDALL-Eを利用すれば、企業テナント内での厳格なセキュリティ管理下で画像生成が可能です。

DALL-E3はChatGPT上でも利用可能で、日本語プロンプトにも対応しています。OpenAIによればDALL-Eで作成した画像は商用利用自由であり、再印刷・販売等にも追加許諾は不要と明言されています。Microsoftはこの技術を「Microsoft Designer」やPowerPointのCopilotにも組み込み、ユーザがスライド内で「○○な画像を挿入して」と指示すれば即座に生成して配置できるような機能開発を進めています。

日本企業の実践事例から見る活用効果

実際の導入効果について、具体的な数値を交えて見ていきましょう。

主要企業における画像生成AI活用による業務効率化の成果

企業名 | 活用技術 | 対象業務 | 主な効果 |

|---|---|---|---|

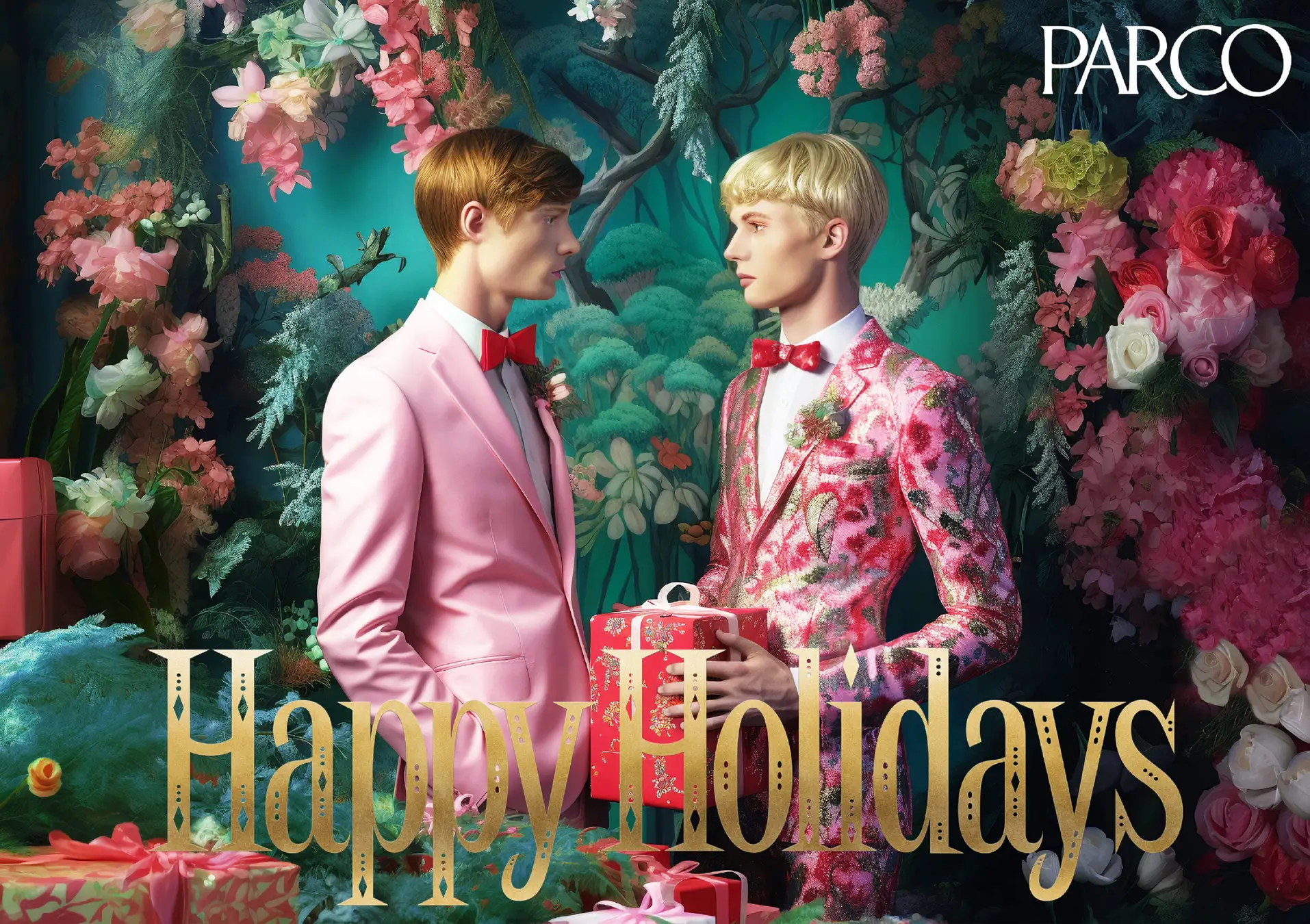

生成AI全般 | ホリデー広告キャンペーン | 制作費40%削減(300万円→120万円)、制作期間50%短縮 | |

極予測AI | 広告画像生成 | 撮影コスト70%削減、CTR122%向上、CPA18%削減 | |

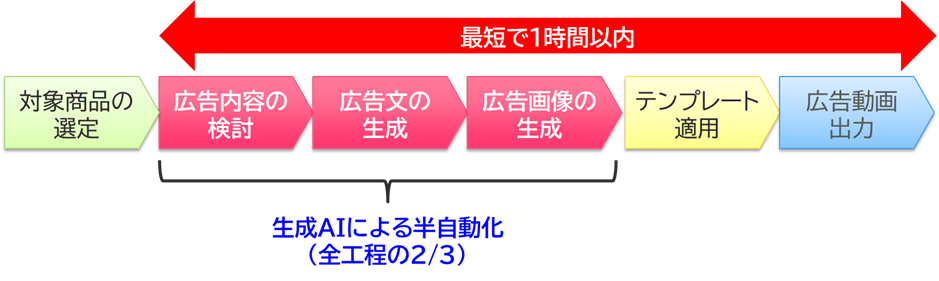

AIサイネージ | 店舗広告制作 | 制作期間1週間→1時間、ROI1サイクルで黒字化 | |

AIタレント | テレビCM制作 | 制作費30%削減、視聴数42%増 | |

GPT-4 Turbo | 資料作成 | 年間32,591時間の工数削減 | |

生成AI+ノーコード | Webサイト制作 | コスト40%削減、期間62%短縮、人員70%削減 |

これらの事例から分かるように、画像生成AIの導入は単なる効率化だけでなく、ビジネスKPIの向上にも直結しています。特にサイバーエージェントの「極予測AI」の事例では、生成した最適画像を用いることでCTR(クリック率)が122%向上し、CPA(顧客獲得単価)が18%削減されるという、マーケティング効果の大幅な改善が実現されています。

導入プロセスにおける実践的なアプローチ

段階的な導入戦略の重要性

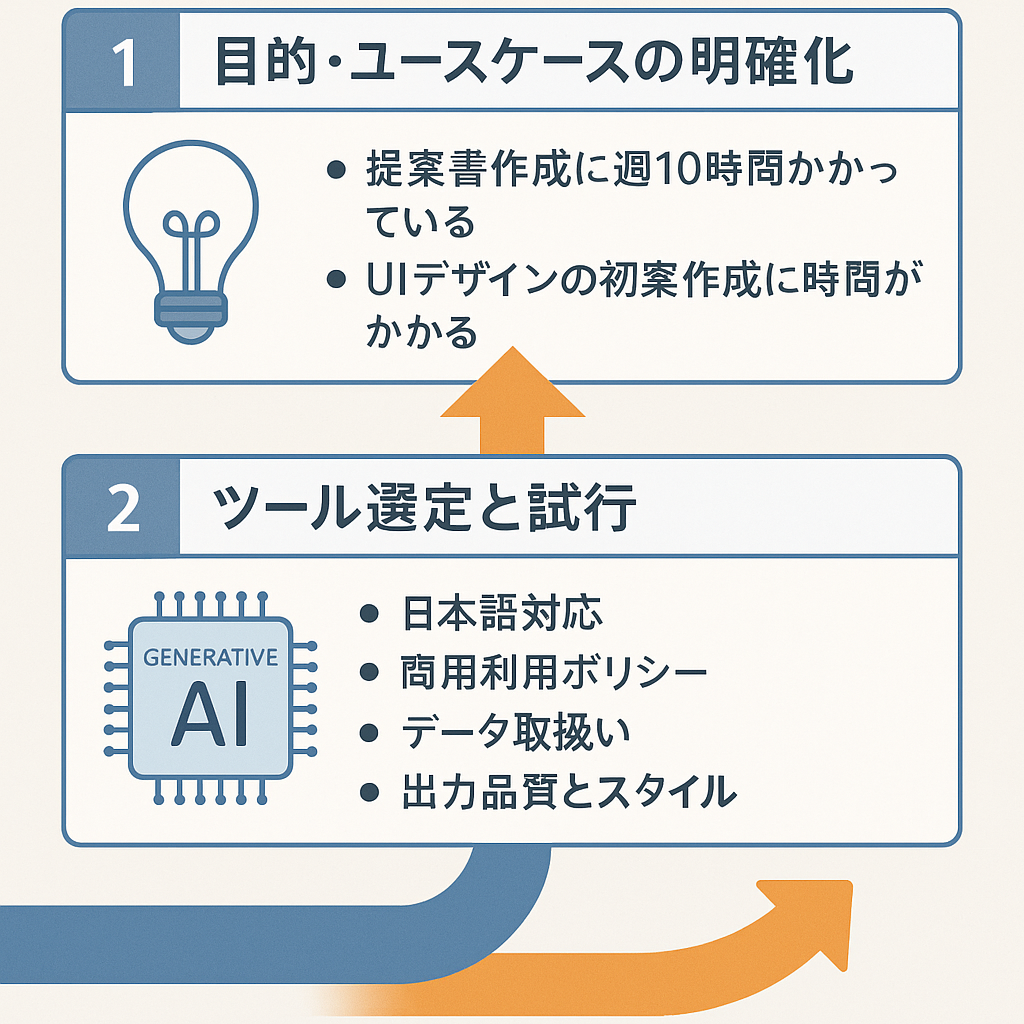

画像生成AIを企業に導入する際、いきなり全社展開することはリスクが高すぎます。私がこれまで携わったプロジェクトの経験から言えることは、「小さく始めて、大きく育てる」アプローチが最も成功確率が高いということです。

まず最初のステップとして、目的・ユースケースの明確化が不可欠です。漠然と生成AIを入れても社内に浸透しないため、「どの業務の何を効率化/高度化したいか」を具体化する必要があります。例えば「提案書作成に週10時間かかっている」「UIデザインの初案作成に時間がかかる」等、現状のボトルネックを洗い出します。

次に、ツール選定と試行のフェーズです。用途に応じて適切な生成AIモデルやサービスを選ぶ際のポイントは以下の通りです。

日本語能力については、英語前提ツールの場合は翻訳プロンプトで補完することも可能ですが、やはりネイティブに日本語対応しているツールの方が使い勝手は良いです。商用利用ポリシーについては、出力の権利処理が明確かどうかを必ず確認する必要があります。データ取り扱いについては、オンプレミス運用やプライバシー保護機能の有無を検討し、出力品質とスタイルの合致度も重要な選定基準となります。

ガバナンス整備と社内展開の実際

PoCで有用と判断した場合でも、いきなり全社展開せず一部部署でのトライアル運用から始めるケースが多いです。この段階で、生成AI利用に関する社内ルールやガイドライン策定が重要になってきます。

私たちが支援した企業では、以下のようなルールを設定しています。

機密データを含む指示文はクラウド型AIに入力しないこと、生成画像は必ず担当者が内容チェックし事実誤りや不適切表現が無いか確認すること、著名人の顔写真生成は禁止すること、といった利用上の注意を明文化しています。

加えて、社員向けのリテラシー教育も欠かせません。著作権や情報漏洩リスクの周知、プロンプト作成のコツ共有などを定期的に実施し、安全で効果的な活用を促進します。現場社員が使いこなせるようになるまでのサポートとして、使い方ハンズオン研修や成功事例の社内共有、相談窓口の設置を行う企業も増えています。

業務フローへの本格的な組み込み

一定期間のトライアルで問題がなければ、本格的に業務プロセスに組み込みます。例えば提案書作成フローにおいて、初稿ドラフトはAIが生成→コンサルタントが加筆修正→デザイナーが仕上げという手順を正式な業務標準とする、といった具合です。

成功している企業は単に生成AIを使うだけでなく、業務そのものを再構築し直しています。AIで省力化した分、社員はより創造的な提案内容のブラッシュアップや顧客折衝に注力する、といった役割再定義も行われています。

また、社内システムとAIの統合も進められています。例えばナレッジ管理システムに画像生成機能を埋め込み、議事録要約から図解生成まで一括で行えるようにするなど、既存ツールとの連携開発を行うケースも見られます。

リスクマネジメントと課題への対処

著作権侵害リスクへの実践的な対策

画像生成AIを業務で活用する上で、最も注意すべきリスクの一つが著作権侵害です。生成AIは過去の画像データから学習しているため、既存の著作物に酷似した画像を生成してしまう恐れがあります。

実際、海外ではStable Diffusion等の学習元データを巡り集団訴訟も発生しています。日本の文化庁も「AIが自律的に生成したものに著作権はない」との原則を示しており、生成画像自体に著作権が認められない、または権利が不明確という問題もあります。

対策例として、私たちが推奨しているのは以下のアプローチです。

Adobe Fireflyのように学習素材がクリアなモデルを選ぶこと、生成物は必ず人間が編集・確認してから利用すること、類似画像検索ツールで既存作品と酷似していないか検証すること、これらを組み合わせることで、リスクを最小限に抑えることができます。

誤生成への対処と品質管理

画像生成AIは意図しない不適切な内容や、現実にありえない不自然な表現を生むことがあります。例えばFirefly Image v4でも、ビジネスマン同士がハイタッチする画像を生成した際に腕がありえない位置から生えたり、人物の髪型が不自然になるなどの不具合が報告されています。

業務利用では、こうした誤生成をそのまま使うと誤解や品質低下を招きかねません。対策として、人間のレビュー・修正を組み込むのはもちろん、プロンプトを工夫してリスクの高い要素(例えば人数や複雑な背景)を避ける、特定領域に特化訓練したモデルや補助AIツールで品質チェックを行う、といったことが有効です。

セキュリティとプライバシーの確保

クラウド型の生成AIサービスを使う場合、機密情報を含むプロンプトを外部サーバに送信することになります。このため機密データの流出リスクが無視できません。

対応策として、前述のStable Diffusionのようにオンプレミス環境でAIを動かす、AzureやGoogle Cloudのような企業向け専用インスタンスを用いる、少なくともツール利用時に「社外秘データは入力しない」ガイドラインを徹底するなどが重要です。

私たちのチームでは、プロジェクトの性質に応じて使い分けを行っています。機密性の高いプロジェクトではオンプレミス環境のStable Diffusionを使用し、一般的な提案資料作成では商用利用が明確なAdobe Fireflyを活用する、といった具合です。

プロフェッショナルとしての考察と将来展望

2025年から見える画像生成AIの未来

私が日々の実務で画像生成AIを活用していて感じるのは、この技術がもはや「便利なツール」の段階を超えて、「業務プロセスの根幹」に組み込まれつつあるということです。

技術的な観点から見ると、マルチモーダル対応の深化が最も注目すべきトレンドです。Googleは現在、Imagen(画像)やVeo(動画)、Chirp(音声)など生成AIモデルを各種開発中で、将来それらが統合されマルチモーダル生成プラットフォームとして提供される見通しです。

これが実現すれば、文章から画像だけでなく図表付きのレポート全文を生成したり、会話の文脈を理解して適切なビジュアルをリアルタイム提示するといったことが可能になるでしょう。コンサル現場では、一つのAIエージェントが議事録要約(テキスト)→課題抽出(分析)→解決策イメージの図解化(画像)までワンストップで支援するようになるかもしれません。

業務フローへのさらなる統合と自動化

画像生成AIが単発のツールでなく、企業の様々な業務システムと統合される動きが進むでしょう。AWSはBedrockなどクラウド上で複数の生成AIをAPI提供し、開発者が容易に業務アプリに組み込めるようにしています。

実際、2025年時点で、生成AIの社内横断プラットフォームを構築し各部署の業務自動化に利用する動きが見られます。将来は画像生成が日常業務の裏側に溶け込み、意識せずともボタン一つで必要な図やクリエイティブが得られるようになるでしょう。

生成モデルの高機能化がもたらす可能性

技術進歩により画像生成モデル自体の性能が一層向上すると期待されます。Adobe Fireflyのように商用写真と遜色ないリアルさを持つモデルが増え、今苦手な手や文字の表現も2030年頃にはかなり改善している可能性が高いです。

さらに、一度出力したキャラクターを別の画像でも同じ見た目で再登場させるといった一貫性の制御、ユーザーのラフスケッチや配置指定に従って細部まで調整可能なインタラクティブな画像生成も実現していくでしょう。

NVIDIAなどは企業向けに高度な画像編集AI(GeminiやPicassoなど)を投入し始めており、既存画像を別スタイルに一括変換するなど編集面の自動化も進む見込みです。また、3DモデルやCAD図面の生成といった領域にも拡大し、建築設計や製造業の設計プロセスを変革する可能性もあります。

法制度とガバナンスの成熟化

生成AIを巡る法規制やルールも今後整備が進むでしょう。日本では2025年5月に生成AIの研究開発・利用促進法(仮称)が成立し、同年9月に全面施行されました。これにより内閣府にAI戦略本部が設置され、政府としてAI利活用とリスク対策を推進する体制ができています。

今後、著作権法の見直し(生成物の権利帰属の明確化など)や、不正利用を抑止するためのウォーターマーク義務化等も議論される可能性があります。実際、欧州連合ではAI法(AI Act)で生成コンテンツへの出自開示要求が検討されていますし、日本でも業界団体を通じた自主ガイドライン策定が進められています。

企業としては、最新の法規制動向を注視しつつ、社内ポリシーを柔軟にアップデートしていく必要があります。私たちのチームでも、四半期ごとにガイドラインの見直しを行い、新しい判例や規制動向を踏まえた更新を続けています。

人材育成と組織変革の必要性

最後に、生成AIの発展に伴う社会・倫理面への取り組みも重要です。ディープフェイク画像の拡散リスクや、美術業界からの反発(「AIがアーティストの仕事を奪う」など)への対応が求められます。

コンサルティング業界ではクライアント企業に対し、生成AI導入によるリスクと対策も含めた包括的な戦略提言を行っていく必要があるでしょう。SIerもまた、単なる技術提供に留まらず、倫理ガバナンスや透明性確保も含めたソリューションを提供することが競争力になると考えられます。

実際、私たちのプロジェクトでは、生成AI導入支援と同時に、クライアント企業の従業員向けにAIリテラシー教育プログラムを提供しています。技術的なスキルだけでなく、倫理的な判断力や創造性を発揮するための思考法なども含めた、総合的な人材育成が求められています。

実践者からの提言!成功する画像生成AI活用のために

小さく始めて大きく育てる

これまでの経験から言えることは、画像生成AIの導入は「完璧を求めすぎない」ことが重要だということです。技術は日々進化していますし、完璧な状態を待っていては競合に後れを取ってしまいます。

まずは限定的な用途から始めて、徐々に適用範囲を広げていく。失敗を恐れず、学習しながら改善を続ける。このアジャイルなアプローチこそが、画像生成AI活用の成功への近道です。

人間とAIの協働モデルの構築

画像生成AIは人間の仕事を奪うものではなく、人間の創造性を拡張するツールです。重要なのは、AIができることとできないことを正しく理解し、人間の強みを最大限に活かす協働モデルを構築することです。

例えば、AIが大量のバリエーションを生成し、人間がその中から最適なものを選択・編集する。AIが下準備を行い、人間が創造的な仕上げを行う。このような役割分担により、効率性と品質の両立が可能になります。

継続的な学習と適応の重要性

画像生成AIの世界は、まさに日進月歩です。新しいモデルやサービスが次々と登場し、昨日まで不可能だったことが今日には実現可能になっています。

だからこそ、継続的な学習と適応が不可欠です。最新の技術動向をキャッチアップし、自社の業務にどう活かせるかを常に考え続ける。この姿勢こそが、画像生成AI時代を生き抜く鍵となるでしょう。

まとめ

2025年の今、画像生成AIは確実に私たちの働き方を変えつつあります。提案資料の自動生成、システム構成図の即座の可視化、マーケティングクリエイティブの大量制作など、これまで人手と時間を要していた作業が劇的に効率化されています。

しかし同時に、著作権リスク、誤生成の問題、セキュリティの懸念など、慎重に対処すべき課題も存在します。これらのリスクを適切にマネジメントしながら、画像生成AIの可能性を最大限に引き出していくことが、これからの企業に求められています。

私自身、画像生成AIを日々活用する中で感じるのは、この技術が単なる効率化ツールを超えて、私たちの創造性を解放し、新しい価値を生み出す可能性を秘めているということです。人間とAIが協働することで、これまでにない革新的なソリューションが生まれる。その可能性に、私はワクワクしています。

画像生成AIの進化はまだ始まったばかりです。今後も技術の発展を注視しながら、実務での活用方法を探求し続けていきたいと思います。皆さんも、ぜひこの革新的な技術を自社の業務に取り入れ、新しい価値創造にチャレンジしてみてください。きっと、想像以上の成果が待っているはずです。