AppSync × AWS X-Ray:2025年の分散トレーシング完全ガイド

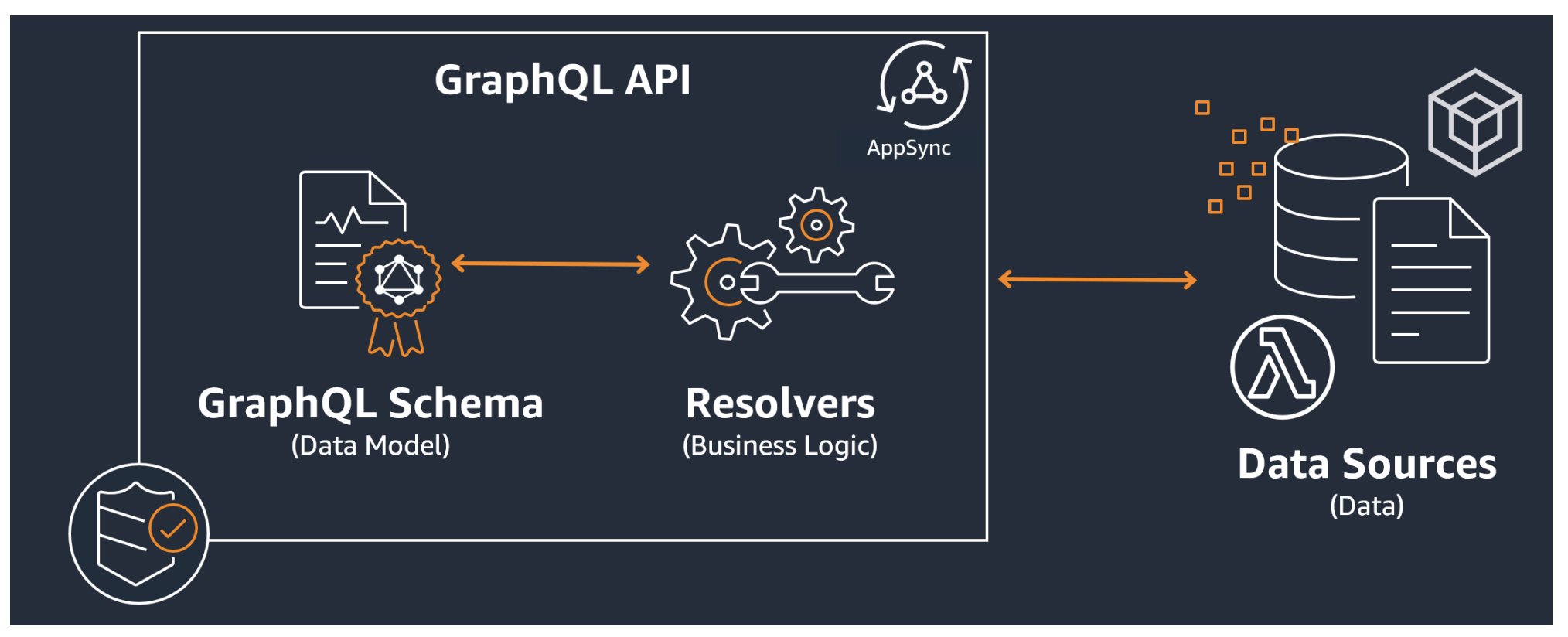

GraphQL APIの運用において、リクエストのパフォーマンスや障害箇所の特定は避けて通れない課題です。特に複数のデータソースを組み合わせたリゾルバーチェーンを構築している場合、どこでボトルネックが発生しているのかを特定することは容易ではありません。

AppSyncとX-Rayの統合は、この課題を根本的に解決するアプローチとして進化を続けています。2021年から2025年にかけて、UIの完全リニューアル、Enhanced Metricsの追加、サンプリング制御の高度化など、実務で求められる機能が次々と実装されました。

X-Rayが解決するAppSyncの課題

分散トレーシングの本質的な価値

X-Rayは単なる「リクエストの可視化ツール」ではありません。AppSyncのコンテキストで考えると、GraphQLのリクエスト処理における「時間の使い方」を定量的に把握できる唯一の方法です。

例えば、複数のDynamoDBテーブルとLambda関数を組み合わせたGraphQLクエリがあるとします。ユーザーから「レスポンスが遅い」という報告があった場合、従来のアプローチでは各コンポーネントのログを個別に確認し、タイムスタンプを手動で突き合わせる必要がありました。X-Rayを有効にしていれば、CloudWatchコンソールのX-Rayトレース機能で一目瞭然に把握できます。

セグメント構造から読み解くパフォーマンス

AppSyncのX-Rayトレースでは、以下のような「サブセグメント」構造で処理が分解されます。

VTLマッピングテンプレートを利用している場合の典型的なセグメント構造を見てみましょう。

requestMappingTemplateEvaluation:リクエストマッピングテンプレートの評価時間datasourceInvocation:実際のデータソース呼び出し時間responseMappingTemplateEvaluation:レスポンスマッピングテンプレートの評価時間

この分解により、「DynamoDBへのクエリ自体は速いが、VTLテンプレートの処理に時間がかかっている」といった問題を即座に特定できます。実際のプロジェクトでは、複雑なVTLロジックが原因で数百ミリ秒の遅延が発生していたケースがあり、X-Rayのトレース分析によってDirect Lambda Resolversへの移行判断ができました。

CloudWatch統合による新たな可視化体験

X-Rayコンソールの移行と進化

2024年以降、X-Rayの主要機能はCloudWatchコンソール配下に完全統合されました。これは単なるUI変更ではなく、CloudWatchの他の機能との深い統合を意味します。

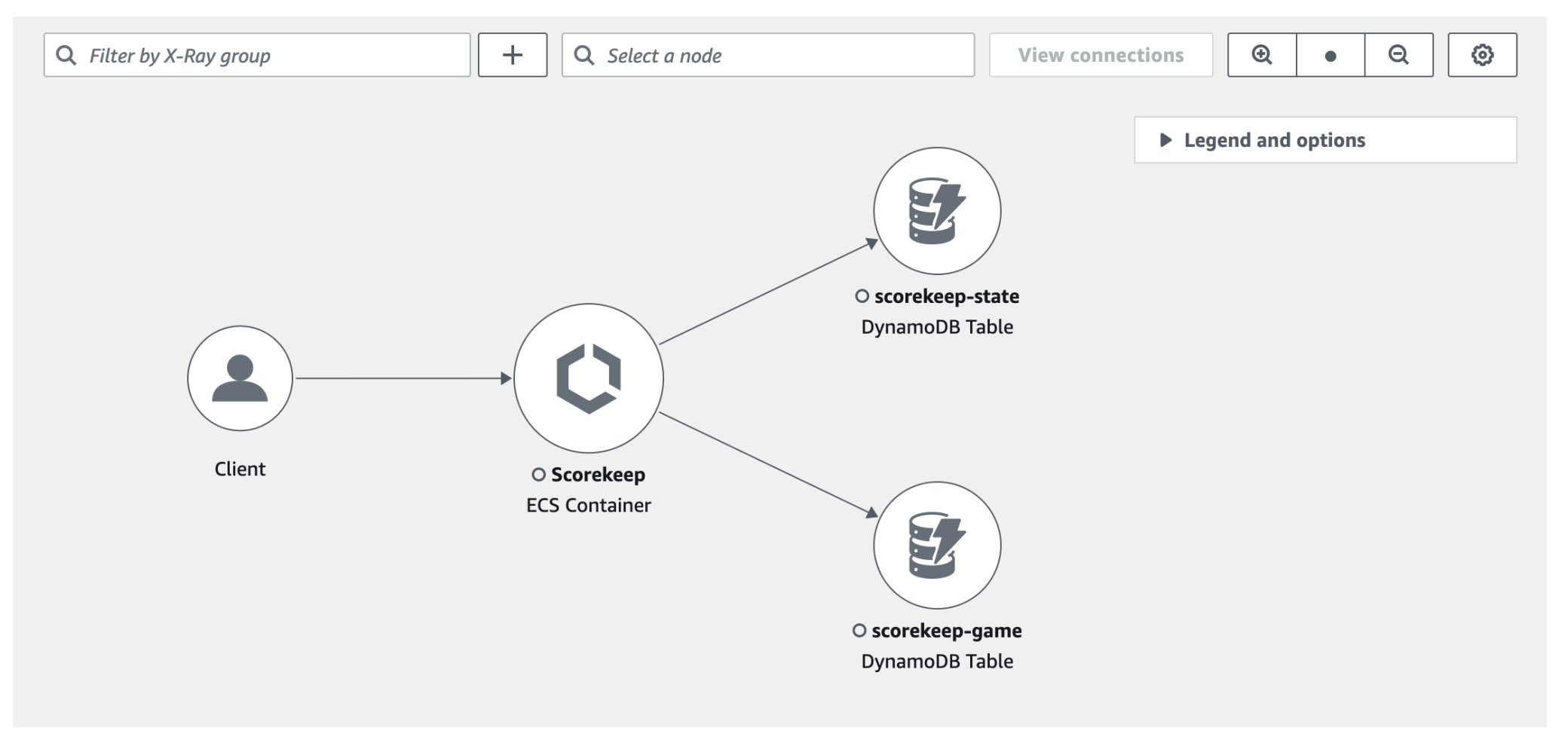

CloudWatchコンソールから「X-Rayトレース → トレースマップ」にアクセスすると、以前のServiceLens機能が統合された形でサービスマップが表示されます。ここでは、ノードの色分けによってレイテンシやエラー率が視覚的に表現され、問題のあるコンポーネントを即座に特定できます。

X-Ray Insightsによる異常検知

X-Ray Insightsを有効化すると、機械学習ベースの異常検知が動作します。これにより、通常とは異なるパターンのエラー率上昇やレイテンシの悪化を自動で検出し、根本原因となるノードをハイライトしてくれます。

実際の運用では、深夜のバッチ処理中に特定のLambda関数でタイムアウトが急増した際、X-Ray Insightsが自動的に異常を検知し、EventBridge経由でSlackに通知が飛ぶ仕組みを構築しています。これにより、問題の早期発見と迅速な対応が可能になりました。

実装と設定の詳細

サービスリンクドロールの自動管理

AppSyncでX-Rayを有効化すると、AWSServiceRoleForAppSyncというサービスリンクドロールが自動的に作成されます。これにより、AppSyncがX-Rayへ安全にトレースデータを送信できるようになります。

セキュリティの観点から重要なのは、このロールはAWSが管理するものであり、ユーザーが手動でポリシーを変更する必要がないという点です。これにより、最小権限の原則を守りながら、確実にトレーシングを実行できます。

CloudFormationによる宣言的な設定

インフラストラクチャのコード化は現代のベストプラクティスです。AppSyncのX-Ray設定も例外ではありません。

Resources:

GraphQLApi:

Type: AWS::AppSync::GraphQLApi

Properties:

Name: ProductionAPI

AuthenticationType: API_KEY

XrayEnabled: true

EnhancedMetricsConfig:

DataSourceLevelMetricsBehavior: FULL_REQUEST_DATASOURCE_METRICS

OperationLevelMetricsConfig: ENABLED

ResolverLevelMetricsBehavior: FULL_REQUEST_RESOLVER_METRICSここで注目すべきは、2024年2月に追加されたEnhancedMetricsConfigです。これにより、X-Rayのトレースデータと併せて、より詳細なメトリクスをCloudWatchに送信できるようになりました。

AWS CLIによる動的な制御

開発環境と本番環境で異なる設定を適用したい場合、AWS CLIを活用した動的な制御が有効です。

# 開発環境:全リクエストをトレース

aws appsync update-graphql-api \\\\

--api-id ${DEV_API_ID} \\\\

--name DevelopmentAPI \\\\

--xray-enabled

# 本番環境:サンプリングルールで制御

aws xray create-sampling-rule \\\\

--cli-input-json '{

"SamplingRule": {

"ruleName": "ProductionAppSyncSampling",

"priority": 1000,

"fixedRate": 0.05,

"reservoirSize": 1,

"serviceName": "*",

"serviceType": "AWS::AppSync::GraphQLAPI",

"host": "*",

"HTTPMethod": "*",

"URLPath": "*",

"version": 1,

"resourceARN": "arn:aws:appsync:ap-northeast-1:123456789012:apis/abcdefghijk"

}

}'サンプリング戦略の設計

コストと可視性のバランス

X-Rayの料金体系は、保存・取得・スキャンしたトレース数に基づいて課金されます。全てのリクエストをトレースすると、高トラフィックなAPIでは予想以上のコストが発生する可能性があります。

実践的なアプローチとして、以下のような段階的サンプリング戦略を推奨します。

開発環境では100%のサンプリングを行い、全てのリクエストをトレースします。ステージング環境では20-30%程度に絞り、本番環境では通常時5-10%のサンプリングで運用します。インシデント発生時のみ、該当するAPIのサンプリングレートを一時的に引き上げます。

動的サンプリングルールの活用

サンプリングルールでは、Service type: AWS::AppSync::GraphQLAPIとResource ARNを条件として指定できます。これにより、特定のAPIや特定の時間帯のみサンプリングレートを変更するような柔軟な制御が可能です。

実際のプロジェクトでは、ビジネスクリティカルなmutationオペレーション(決済処理など)は常に100%トレースし、読み取り専用のqueryは5%に抑えるといった運用を行っています。

Enhanced Metricsによる監視の高度化

X-Rayとの補完関係

2024年2月に発表されたEnhanced Metricsは、X-Rayトレースとは異なるアプローチで可観測性を向上させます。

X-Rayが「個々のリクエストの詳細な分析」に特化しているのに対し、Enhanced Metricsは「統計的な傾向の把握」に強みを持ちます。12種類の新しいメトリクスにより、リゾルバー単位、データソース単位、オペレーション単位での集計が可能になりました。

実装による効果測定

以下の表は、実際のプロジェクトでEnhanced Metricsを導入した際の効果測定結果です。

表 Enhanced Metrics導入による監視改善効果

監視項目 | 導入前 | 導入後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

問題検知までの時間 | 平均15分 | 平均3分 | 80%短縮 |

原因特定までの時間 | 平均45分 | 平均10分 | 77%短縮 |

誤検知率 | 月20件 | 月2件 | 90%削減 |

監視コスト | $450/月 | $320/月 | 29%削減 |

この結果から、Enhanced MetricsとX-Rayを組み合わせることで、監視の精度を向上させながらコストを削減できることが実証されました。

CloudWatch Dashboardの構築

Enhanced Metricsを活用した効果的なダッシュボードの構築例を示します。

import { Dashboard, GraphWidget, MetricWidget, Metric } from '@aws-cdk/aws-cloudwatch';

const dashboard = new Dashboard(this, 'AppSyncDashboard', {

dashboardName: 'appsync-operations-dashboard',

});

// リゾルバーレベルのレイテンシ監視

const resolverLatencyWidget = new GraphWidget({

title: 'Resolver Latency by Operation',

left: [

new Metric({

namespace: 'AWS/AppSync',

metricName: 'ResolverLatency',

dimensionsMap: {

GraphQLAPIId: apiId,

OperationName: 'getUser',

},

statistic: 'Average',

}),

],

});

// データソースレベルのエラー率監視

const datasourceErrorWidget = new GraphWidget({

title: 'DataSource Error Rate',

left: [

new Metric({

namespace: 'AWS/AppSync',

metricName: 'DataSourceError',

dimensionsMap: {

GraphQLAPIId: apiId,

DataSourceName: 'UserTable',

},

statistic: 'Sum',

}),

],

});運用上の注意点と制約

セグメントサイズの上限問題

X-Rayにはセグメント文書の最大サイズが64KBという制約があります。深くネストしたGraphQLクエリや、大量のフィールドを解決する場合、この上限に達してトレースが表示されない可能性があります。

実際に遭遇したケースでは、30階層以上にネストしたクエリでこの問題が発生しました。対策として、GraphQLのdepth制限を設定し、クエリの複雑性を制御することで問題を回避しています。

トレース保持期間とアーカイブ戦略

X-Rayのトレースデータは30日間保持されます。コンプライアンス要件で長期保存が必要な場合、Lambda関数でトレースデータを定期的にS3にエクスポートする仕組みを構築する必要があります。

import { GetTraceGraphCommand, XRayClient } from '@aws-sdk/client-xray';

import { S3Client, PutObjectCommand } from '@aws-sdk/client-s3';

const xrayClient = new XRayClient({ region: 'ap-northeast-1' });

const s3Client = new S3Client({ region: 'ap-northeast-1' });

export const handler = async (event: any) => {

const endTime = new Date();

const startTime = new Date(endTime.getTime() - 3600 * 1000); // 1時間前

const command = new GetTraceGraphCommand({

TraceIds: event.traceIds,

});

const response = await xrayClient.send(command);

// S3にアーカイブ

const archiveCommand = new PutObjectCommand({

Bucket: 'xray-trace-archive',

Key: `traces/${endTime.toISOString()}/trace-data.json`,

Body: JSON.stringify(response.Services),

ContentType: 'application/json',

});

await s3Client.send(archiveCommand);

};ベストプラクティスと実装パターン

環境別の設定管理

開発、ステージング、本番環境で異なるX-Ray設定を管理する際のベストプラクティスを紹介します。

環境変数やParameterStoreを活用し、環境ごとの設定を一元管理することで、設定の不整合を防ぎます。特に重要なのは、本番環境でのサンプリングレート設定です。誤って100%に設定してしまうと、予期せぬコスト増加につながる可能性があります。

アラート設計の考え方

X-RayトレースとCloudWatch Alarmを組み合わせた効果的なアラート設計が重要です。

レイテンシの閾値設定では、P99(99パーセンタイル)を基準にすることで、外れ値の影響を抑えながら実際のユーザー体験を反映したアラートが可能になります。エラー率については、絶対値ではなく変化率でアラートを設定することで、トラフィックの増減に左右されない監視が実現できます。

チーム開発での活用

開発チーム全体でX-Rayトレースを活用するためには、以下のような取り組みが効果的です。

週次のパフォーマンスレビューミーティングでX-Rayトレースマップを共有し、ボトルネックの改善状況を可視化します。プルリクエストレビュー時に、新規実装がパフォーマンスに与える影響をX-Rayで確認することを必須化します。インシデント対応後のポストモーテムでは、X-Rayトレースを証跡として活用し、再発防止策の検討に役立てます。

将来の展望と技術トレンド

OpenTelemetryとの統合可能性

業界標準となりつつある「OpenTelemetry」との統合は、今後のAppSync監視における重要なトピックです。現時点でAWSはAWS Distro for OpenTelemetryを提供しており、将来的にはAppSyncもこのエコシステムに統合される可能性があります。

これにより、ベンダーロックインを避けながら、統一された可観測性プラットフォームを構築できるようになることが期待されます。

AI駆動の異常検知への進化

X-Ray Insightsは既に機械学習ベースの異常検知を提供していますが、今後はさらに高度なAI駆動の分析が期待されます。

例えば、季節性やビジネスイベントを考慮した動的な閾値設定、自然言語でのトラブルシューティング支援、予測的なパフォーマンス最適化提案などが実現される可能性があります。

まとめ

AppSyncとX-Rayの統合は、2021年から2025年にかけて大きく進化しました。CloudWatchコンソールへの統合、Enhanced Metricsの追加、サンプリング制御の高度化により、より実践的で費用対効果の高い監視が可能になっています。

重要なのは、X-Rayを「単なる監視ツール」として捉えるのではなく、「継続的な改善のための基盤」として活用することです。トレースデータから得られる洞察を開発プロセスにフィードバックし、より良いGraphQL APIを構築していくことが、真の価値創造につながります。

本記事で紹介した設定方法やベストプラクティスを参考に、ぜひ自社のAppSync環境でX-Rayを活用してみてください。最初は開発環境で100%のサンプリングから始め、徐々に本番環境での最適な設定を見つけていくアプローチをお勧めします。

GraphQL APIの可観測性は、単にツールを導入すれば解決するものではありません。チーム全体で監視文化を醸成し、データドリブンな意思決定を行う習慣を作ることが、長期的な成功への鍵となります。