オンプレミスOracleとファイルサーバーからDynamoDB・S3への移行戦略

データ移行における構造化データと非構造化データの違いを理解する

なぜデータの性質によって移行ツールを使い分けるべきか

エンタープライズシステムの移行において、データの性質を正しく理解することは移行戦略の第一歩です。リレーショナルデータベースに格納された「構造化データ」は、スキーマに従った厳密な形式でレコードが管理されており、トランザクション整合性や参照整合性が重要視されます。

一方、ファイルサーバーに保存された画像、PDF、Office文書などの「非構造化データ」は、ファイルシステムのディレクトリ構造とメタデータ(更新日時、アクセス権限など)が重要な要素となります。

AWSは、これらの異なるデータ特性に対応した専門的な移行サービスを提供しています。データベース移行には「AWS Database Migration Service(DMS)」、ファイルデータ移行には「AWS DataSync」という、それぞれ特化したマネージドサービスが用意されており、これらを適材適所で活用することで、効率的かつ確実な移行を実現できます。

移行プロジェクトで陥りがちな落とし穴

私自身、多くの移行プロジェクトに携わる中で、以下のような失敗パターンを目にしてきました。

- すべてのデータを単一ツールで移行しようとして、パフォーマンスやデータ整合性の問題に直面する

- 移行ツールの制限事項を事前に把握せず、移行途中で想定外の手戻りが発生する

- ソースシステムとターゲットシステムの特性の違いを考慮せず、単純なリフト&シフトを試みて失敗する

これらの問題を回避するためには、各ツールの特性と制限を正確に理解し、移行対象に応じて適切に使い分けることが不可欠です。

AWS DMSによるOracle DatabaseからDynamoDBへの移行戦略

DMSが提供する異種間データベース移行の仕組み

AWS Database Migration Service(DMS)は、データベースの移行とレプリケーションを支援するフルマネージドサービスです。同種エンジン間の移行だけでなく、OracleからDynamoDBといった異種エンジン間の移行もサポートしており、これは多くの企業がクラウドネイティブなアーキテクチャへ移行する際の強力な武器となります。

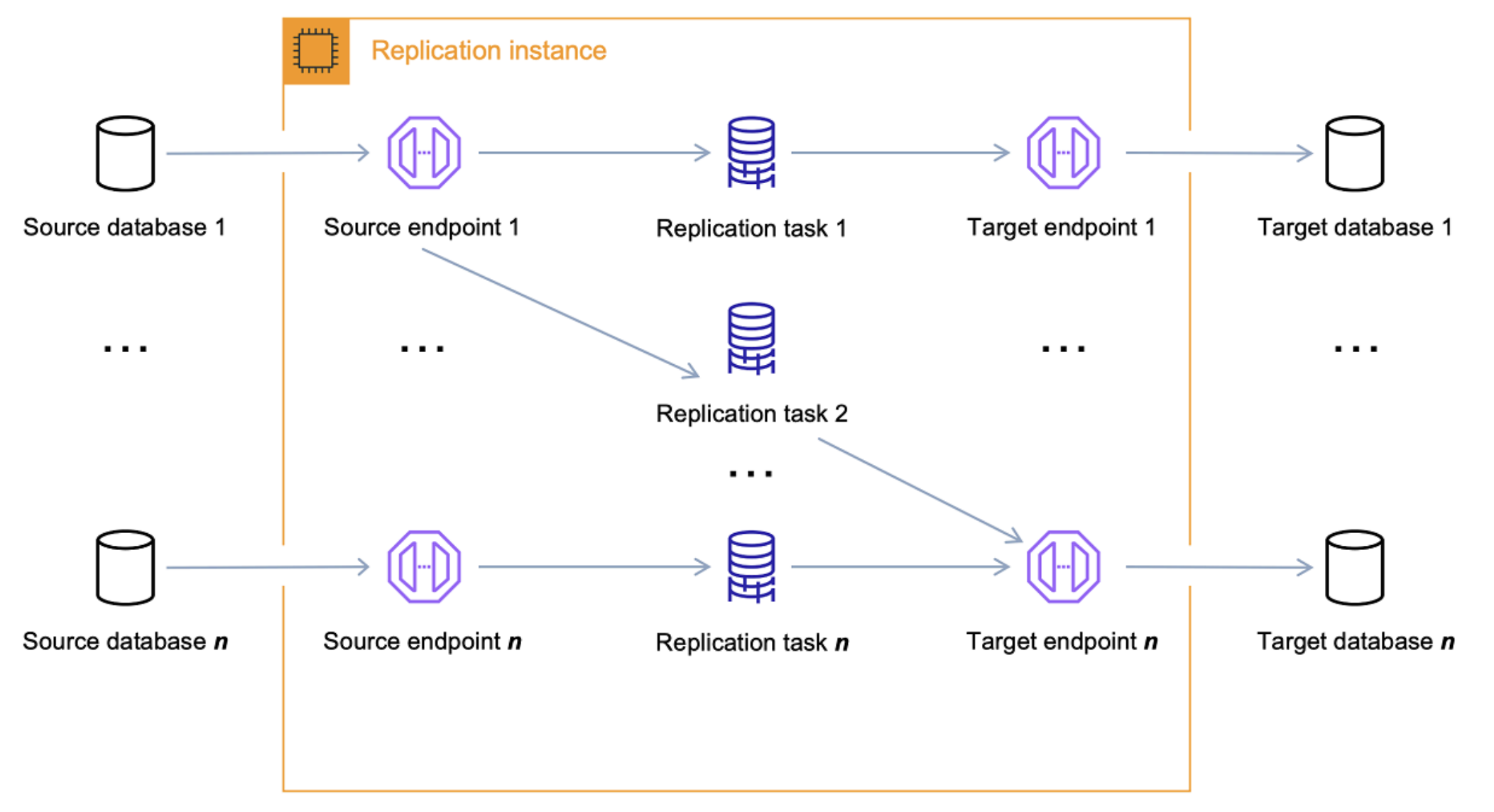

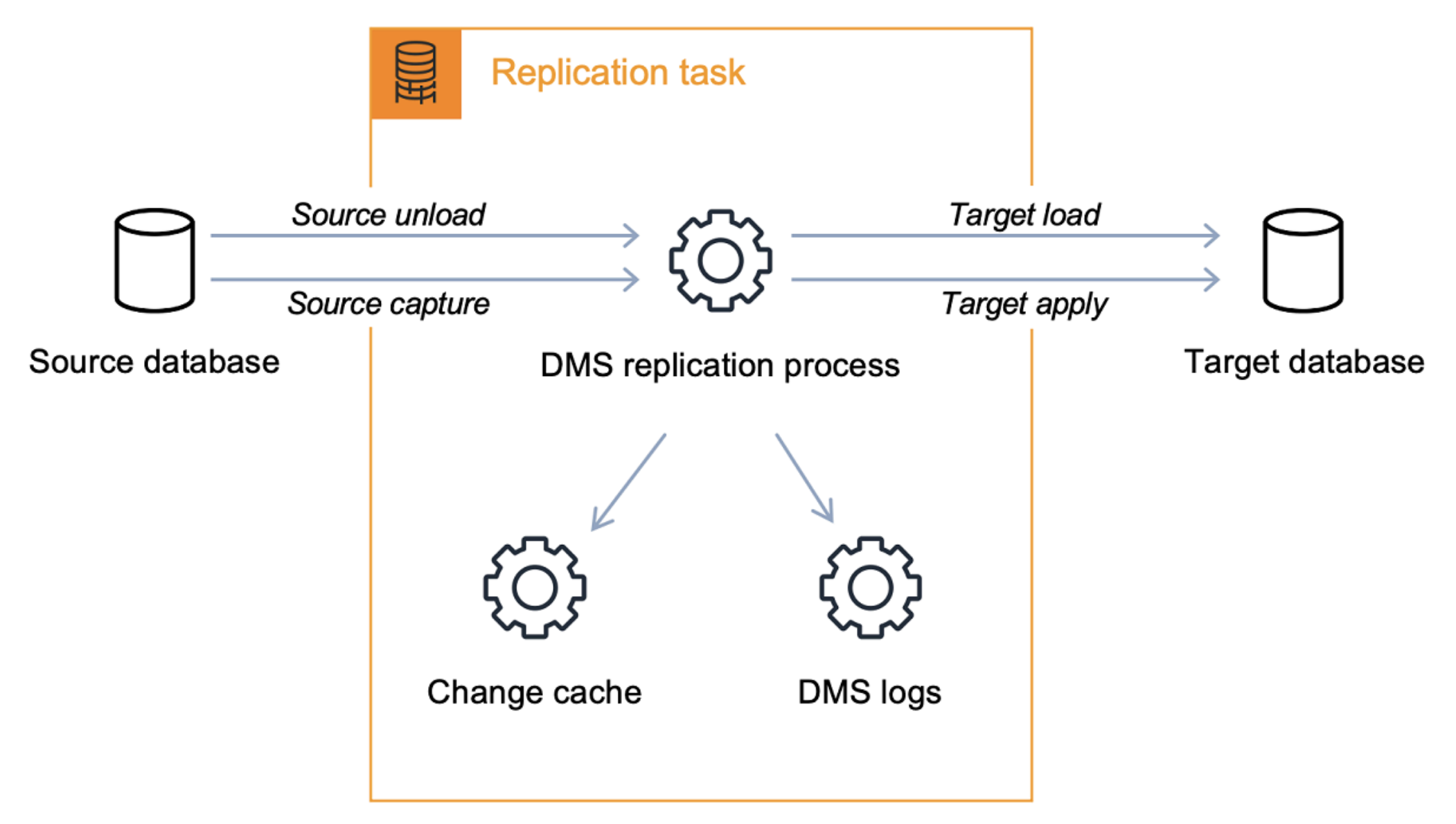

DMSの内部アーキテクチャを理解することは、効果的な移行計画を立てる上で重要です。DMSは「レプリケーションインスタンス」と呼ばれる専用のEC2インスタンスを介してデータ転送を行い、ソースデータベースからの読み取りとターゲットへの書き込みを効率的に処理します。特にDynamoDBへの移行では、DMSは内部でAWS SDKコネクタを使用し、Oracleのリレーショナル構造をDynamoDBのKey-Value構造に変換します。

フルロードとCDCを組み合わせた段階的移行アプローチ

実践的な移行戦略として、私が推奨するのは「フルロード+CDC(Change Data Capture)」の組み合わせです。このアプローチには以下のメリットがあります。

初回のフルロードで全データを一括移行した後、CDCによってソース側の変更を継続的にキャプチャし、ターゲット側に反映し続けることで、ダウンタイムを最小化できます。例えば、100万レコードの移行において、デフォルト設定では約2時間要していたケースが、パラレルスレッド数を10に増やすチューニングによって約8分まで短縮できたという実績もあります。

CDCを活用する際の重要なポイントとして、Oracle側で「Supplemental Logging」を有効化する必要があります。これにより、更新差分をきめ細かく取得でき、データの整合性を保ちながら移行を進められます。

DMS利用時の技術的な考慮事項と対策

DMSを使用する際に注意すべき制限事項がいくつか存在します。まず最も重要なのは、DMSが「データのみ」を移行対象とし、ストアドプロシージャやトリガーなどの「データベースロジック」は移行しないという点です。

以下の表は、DMS移行時の主な制限事項と対策をまとめたものです。

表 DMS移行時の主な制限事項と推奨対策

制限事項 | 影響範囲 | 推奨対策 |

|---|---|---|

ストアドプロシージャ・トリガーの非移行 | アプリケーションロジック | DynamoDB Streams + Lambda関数で再実装 |

Oracle固有データ型の非互換性 | 階層型データ、LOBなど | 事前のデータ型マッピング評価とスキーマ変換 |

REDOログの早期削除リスク | CDC同期漏れの可能性 | ログ保持期間の延長、タスク並列化による適用遅延短縮 |

レプリケーションインスタンスのスペック不足 | パフォーマンス低下 | C5/R5クラスの大きめインスタンス選定 |

これらの制限に対処するため、移行前の「Premigration Assessment」機能を活用することを強く推奨します。この機能により、設定不備や移行不能なオブジェクトを事前に検知でき、本番移行時のトラブルを未然に防ぐことができます。

AWS DataSyncによるファイルサーバーからS3への大規模データ転送

DataSyncが実現する効率的なファイル移行メカニズム

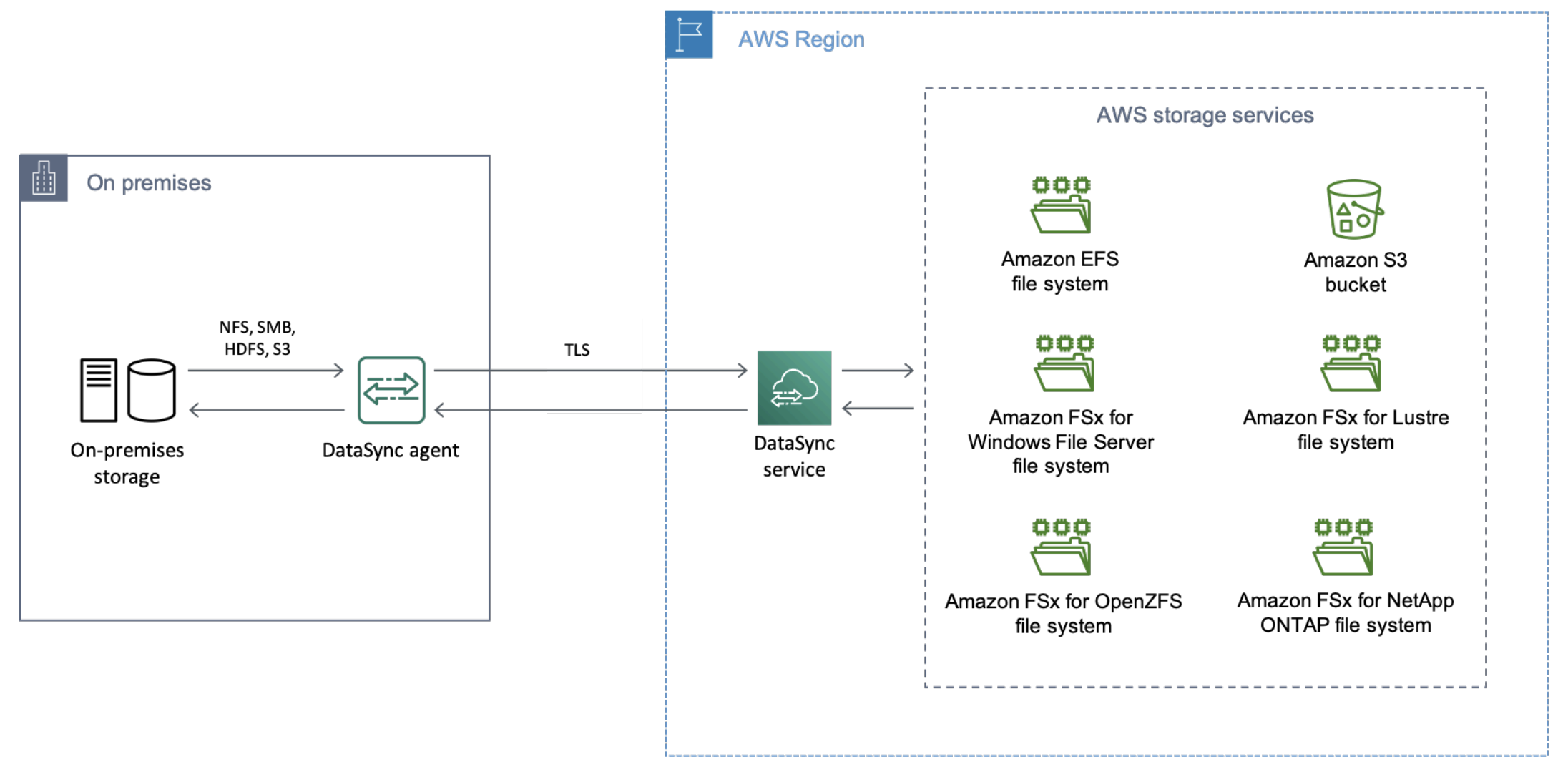

AWS DataSyncは、オンプレミスストレージからAWSへの大容量データ転送に特化したマネージドサービスです。私がDataSyncを「データの引っ越し業者」と表現する理由は、その高度な自動化と信頼性にあります。

DataSyncの技術的な優位性は、以下の点に集約されます。

- マルチスレッド転送と最適化プロトコルによる高スループット(理論上最大10Gbps/タスク)

- チェックサム検証による転送データの完全性保証

- 増分コピー機能による効率的な差分同期

特にSMB/NFSファイル共有からS3への移行において、DataSyncはフォルダ階層をS3のオブジェクトキープレフィックスとして自動的に再現し、元のディレクトリ構造をそのまま維持できます。これは、既存のアプリケーションがファイルパスに依存している場合に特に重要な機能です。

エージェント配置とネットワーク設計の実践的アプローチ

DataSyncの実装において、エージェントの配置場所は転送パフォーマンスに大きな影響を与えます。私の経験では、以下の配置原則を守ることで、転送効率を最大化できます。

エージェントはソースのファイルサーバーに可能な限り近接したネットワーク上に配置すべきです。オンプレミス環境の場合、同一データセンター内、理想的には同一ネットワークセグメント内にVMアプライアンスとしてデプロイします。これにより、ソースからの読み取りレイテンシを最小化し、全体的な転送スループットを向上させることができます。

ネットワーク帯域が制限される環境では、DataSyncの「帯域制限(Bandwidth throttling)」機能を活用することで、業務時間帯のネットワーク圧迫を回避できます。例えば、日中は5Gbpsに制限し、夜間は制限を解除するといったスケジュール設定が可能です。

DataSync利用時の制約と回避策

DataSyncは強力なツールですが、いくつかの制約事項を理解しておく必要があります。

表 DataSyncの主な制約事項と実践的な対処法

制約事項 | ビジネスへの影響 | 実践的な対処法 |

|---|---|---|

一方向バッチ転送のみ対応 | リアルタイム双方向同期不可 | Storage Gatewayとの併用検討、定期実行スケジュール設定 |

SMB/NFS ACLの非継承 | アクセス権限の再設定必要 | S3バケットポリシー/IAMでの権限管理モデル再設計 |

シンボリックリンク非対応 | リンク先データの欠損リスク | 事前の実体パス置換、リンク先の明示的な転送対象追加 |

タスクあたり約5千万ファイル上限 | 大規模環境での制約 | 複数タスクへの分割、段階的な移行計画 |

これらの制約は、適切な設計と計画によって十分に対処可能です。特に重要なのは、試験移行(パイロットテスト)を通じて、これらの制約が実際のビジネス要件に与える影響を事前に評価することです。

DMSとDataSyncの戦略的な使い分けと統合アプローチ

移行ツール選定のデシジョンマトリクス

以下は、DMSとDataSyncの使い分けを判断するためのデシジョンマトリクスです。

表 DMS vs DataSync 選定基準マトリクス

評価項目 | AWS DMS | AWS DataSync | 選定のポイント |

|---|---|---|---|

データ形式 | 構造化データ(RDBMSテーブル) | 非構造化データ(ファイル) | データの本質的な性質で判断 |

リアルタイム性 | CDCで秒〜分オーダー同期可能 | バッチ転送のみ(定期実行) | ビジネス要件のRPO/RTOで決定 |

転送方式 | ETL処理(変換とロード) | ファイル転送(並列ストリーム) | 変換要否とスループット要件 |

ダウンタイム対策 | CDC活用で最小化可能 | 初回フル+差分同期の組み合わせ | 許容停止時間で判断 |

前提準備 | 補助ログ設定、スキーマ変換 | エージェントデプロイ、アクセス権 | 準備工数とスキルセット |

この選定基準に基づいて、多くの企業では両ツールを組み合わせたハイブリッドアプローチを採用しています。

統合移行シナリオの実装パターン

実際のプロジェクトでは、DMSとDataSyncを並行して実行する統合移行シナリオが効果的です。以下に、私が実践している典型的な実装パターンを示します。

初期ロードフェーズでは、DMSによるOracleデータベースのフルロードとDataSyncによるファイル共有の初回転送を同時に開始します。この並行実行により、移行ウィンドウ全体を短縮できます。その後の増分同期フェーズでは、DMSのCDCでデータベース更新を追随しながら、DataSyncのスケジュール実行で定期的にファイル差分を同期します。

カットオーバー準備段階では、最終的な差分同期を行い、両システムのデータ整合性を検証します。具体的には、DMSの検証機能でレコード件数を比較し、DataSyncのタスクレポートで転送済みファイル数を確認します。

移行プロジェクトのフェーズ別実践ガイド

アセスメントフェーズにおける現状分析の重要性

移行プロジェクトの成否は、アセスメントフェーズの質で決まると言っても過言ではありません。AWSの移行フレームワークでも、このフェーズの重要性が強調されています。

現行環境の構成・規模把握では、以下の情報を定量的に収集する必要があります。

- Oracle DBのデータベースサイズ、テーブル数、総データ量、LOBカラムの有無

- 更新頻度、ピーク負荷、依存するアプリケーション数

- AWRレポートやV$ビューから取得したリソース使用状況

- ファイルサーバーの総容量、ファイル件数、平均ファイルサイズ

- ディレクトリ構造の深さ、更新頻度とタイミング

これらのデータポイントは、後続フェーズの設計に直接影響するため、漏れなく収集することが重要です。

業務要件とターゲットアーキテクチャの整合性確保

「RPO(Recovery Point Objective)」と「RTO(Recovery Time Objective)」の明確化は、移行戦略を決定する上で不可欠です。例えば、「数時間のサービス停止は許容できるが、データロスはゼロ」という要件の場合、DMSのCDCを活用したオンライン移行が適切な選択となります。

ターゲットアーキテクチャの設計では、単なるリフト&シフトではなく、クラウドネイティブな特性を活かした最適化を検討すべきです。DynamoDBへの移行では、以下の設計要素が重要になります。

- アクセスパターンに基づいたパーティションキーとソートキーの選定

- グローバルセカンダリインデックス(GSI)の定義

- 正規化されたリレーションのデノーマライズ方針

私の経験では、この段階で十分な時間をかけてデータモデルを再設計することで、移行後のパフォーマンスと運用効率が大幅に向上します。

モビライズフェーズでの環境構築と試験移行の実施

モビライズフェーズは、計画を実行に移すための準備段階です。ここでは、AWS上に必要なリソースを作成し、移行ツールの設定を行います。

DynamoDBテーブルの作成では、適切なプロビジョニング設定またはオンデマンドキャパシティモードの選択が重要です。S3バケットの準備では、フォルダ構成、バケットポリシー、バージョニング設定を事前に計画します。

試験移行(パイロットテスト)の実施は、本番移行の成功率を大きく左右します。私が推奨するアプローチは以下の通りです。

- Oracleデータベースの一部スキーマをDMSでDynamoDBに移行し、性能を測定

- 代表的な大テーブル1つを選んで移行時間を計測

- DataSyncで総データの一部(1万ファイル・10GB程度)をテストコピー

- スループットやエラーを確認し、本番時の所要時間を見積もる

引用:AWS Prescriptive Guidance 「スモールスケールで移行を試行しタイムラインや課題を掴むべし」という原則は、リスクを最小化し、本番移行の精度を高める上で極めて重要です。

実行フェーズにおけるモニタリングと検証の徹底

実行フェーズでは、計画した手順に従って本番データの移行を進めます。このフェーズで最も重要なのは、継続的なモニタリングと検証です。

DMSのタスク状況は、CloudWatchメトリクス(FullLoadThroughput等)で監視し、エラーの早期発見に努めます。DataSyncも同様に、タスク実行状況をコンソールで追跡し、ファイル転送エラー数やスループットを確認します。

増分同期の継続段階では、Oracle側のCDCモードへの移行後、更新がDynamoDBに適切に反映され続けているかを監視します。私の経験では、この段階で以下の点に特に注意が必要です。

- ソース側のREDOログが早期削除されていないか

- DMSの追随速度が更新頻度に追いついているか

- DataSyncの差分同期で取りこぼしがないか

カットオーバーと事後最適化のベストプラクティス

カットオーバー準備では、最終的なデータ検証が不可欠です。DMSの検証機能やテーブル件数比較ツールを用いて同期漏れがないことを確認し、DataSyncのタスクレポートで転送済みファイル数とソース総ファイル数の一致を確認します。

切替後の最適化フェーズでは、以下の活動を継続的に実施します。

- DynamoDBのプロビジョンドスループットの見直しとAuto Scaling設定の調整

- S3のライフサイクルポリシー設定による階層化ストレージの活用

- CloudWatchによる継続的なパフォーマンスモニタリング

- Point-In-Time Recovery(PITR)の有効化とバックアップポリシーの整備

クラウド移行がもたらす本質的な価値とその先の展望

データ駆動型経営を加速させるクラウドネイティブアーキテクチャ

OracleからDynamoDB、ファイルサーバーからS3への移行は、単なるインフラの置き換えではありません。これは、企業のデータ活用能力を根本的に変革する機会となります。

DynamoDB Streamsを活用した変更データのリアルタイム処理、Amazon AthenaやRedshift SpectrumによるS3上のデータ分析など、クラウドネイティブなサービスとの統合により、従来では実現困難だったデータ駆動型の意思決定が可能になります。

私が携わったある金融機関のプロジェクトでは、移行後にDynamoDB StreamsとLambdaを組み合わせたイベントドリブンアーキテクチャを構築し、リアルタイム不正検知システムの応答速度を従来の10分の1に短縮できました。

継続的な最適化とモダナイゼーションへの道筋

移行完了は終わりではなく、新しい運用とモダナイゼーションのスタートです。クラウド上でシステムを安定かつ効率的に稼働させるためには、継続的な最適化が不可欠です。

コスト最適化の観点では、DynamoDBのオンデマンドとプロビジョンドの使い分け、S3のインテリジェント階層化など、使用パターンに応じた柔軟な調整が可能です。私の経験では、移行後3ヶ月程度でワークロードの特性が明確になり、この時点で最適化を行うことで、運用コストを平均30%削減できています。

移行プロジェクトから得られる組織的学習

大規模な移行プロジェクトは、技術的な成果だけでなく、組織全体のクラウドリテラシー向上という副次的効果をもたらします。DMSやDataSyncの活用を通じて得られた知見は、今後のクラウドネイティブアプリケーション開発やデータ基盤構築の貴重な資産となります。

私が強調したいのは、移行プロジェクトの振り返り(レトロスペクティブ)の重要性です。成功要因と改善点を明文化し、組織内で共有することで、次のプロジェクトの成功確率を大きく高めることができます。

まとめ - 戦略的なツール選定と段階的アプローチが成功の鍵

オンプレミスOracleおよびファイルサーバーからAWSへの移行において、DMSとDataSyncの適切な使い分けは、プロジェクト成功の重要な要素です。

構造化データにはDMS、非構造化データにはDataSyncという基本原則を守りつつ、それぞれのツールの特性と制限を理解し、ビジネス要件に応じた最適な組み合わせを選択することが重要です。また、アセスメント、モビライズ、実行、最適化という各フェーズで適切な活動を実施することで、リスクを最小化しながら確実な移行を実現できます。

クラウド移行は技術的な挑戦であると同時に、組織のデジタルトランスフォーメーションを推進する絶好の機会でもあります。DMSとDataSyncという強力なツールセットを戦略的に活用し、クラウドネイティブな未来への第一歩を踏み出していただければ幸いです。