データベース移行の新常識:なぜ今AWS DMSが注目されるのか

データベース移行プロジェクトは、これまで多くのIT部門にとって「必要悪」のような存在でした。長期間のダウンタイム、複雑な手作業、そして常につきまとう失敗のリスク。これらの課題が、デジタルトランスフォーメーション(DX)の足かせとなっているケースを、私は数多く見てきました。

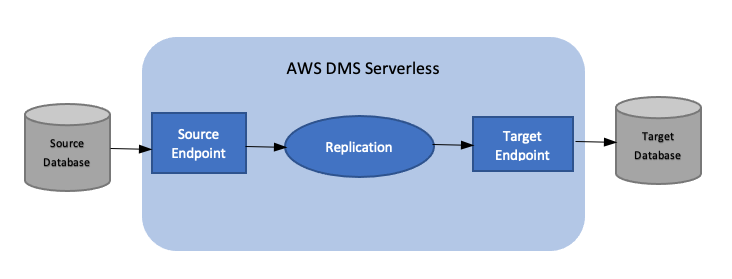

しかし、AWS DMSの登場により、この状況は大きく変わりつつあります。フルマネージド型のこのサービスは、単なる移行ツールではなく、「ビジネス継続性を保ちながらのシステムモダナイズ」を可能にする戦略的プラットフォームとして機能しています。

AWS DMSが解決する従来型移行の課題

ダウンタイムという呪縛からの解放

従来のデータベース移行では、数時間から数日にわたるサービス停止が当たり前でした。私がかつて担当したある金融系システムの移行プロジェクトでは、週末の48時間をフルに使った移行作業が計画されていました。しかし、AWS DMSの「継続的データキャプチャ(CDC)」機能を活用することで、実際のダウンタイムをわずか15分にまで短縮することができたのです。

CDCの仕組みは実にエレガントです。ソースデータベースのトランザクションログを読み取り、変更をリアルタイムでターゲットに適用します。この技術により、移行作業中もソースデータベースは通常通り稼働し続けることができます。日本テレビグループの事例でも、数TB規模のデータベースをダウンタイムゼロで移行することに成功しています。

異種データベース間移行の複雑さを吸収

企業システムの現実を見ると、OracleからPostgreSQLへ、SQL ServerからAuroraへといった異種データベース間の移行ニーズが急増しています。これは単なるデータのコピーではありません。スキーマ構造の違い、データ型のマッピング、ストアドプロシージャの変換など、膨大な変換作業が必要となります。

AWS Schema Conversion Tool(SCT)は、この複雑な変換作業を大幅に自動化します。私の経験では、平均して「70-80%」のスキーマ変換が自動で完了し、残りの20-30%についても詳細なレポートで問題箇所が明確化されます。2023年以降は生成AIの支援も導入され、特に複雑なPL/SQLコードの変換精度が飛躍的に向上しています。

移行プロジェクトの属人化を防ぐ

データベース移行は高度な専門知識を要求される作業です。しかし、AWS DMSは多くの処理を自動化することで、この属人性を大幅に低減します。レプリケーションインスタンスの起動、エンドポイントの設定、タスクの実行まで、すべてがGUIやAPIで制御可能です。

さらに重要なのは、「Infrastructure as Code」への対応です。CloudFormationやTerraformでDMS環境全体をコード化できるため、移行環境の再現性が確保されます。これにより、開発環境での検証から本番移行まで、一貫性のある移行プロセスを実現できます。

実践的な移行パターンと戦略設計

フェーズド・マイグレーション戦略

すべてを一度に移行する「ビッグバン」アプローチは、リスクが高すぎます。私が推奨するのは、段階的な移行戦略です。

まず、読み取り専用のレプリカをクラウド上に作成します。出前館の事例では、オンプレミスMySQLの読み取り負荷をAmazon Aurora PostgreSQLにオフロードすることで、CPU使用率を80%から40%に削減しています。この段階では、書き込みは依然としてオンプレミスで行われるため、リスクは最小限に抑えられます。

次に、非クリティカルなワークロードから順次移行していきます。例えば、レポーティング機能、バッチ処理、開発・テスト環境などから始めることで、本番環境への影響を最小化しながら移行ノウハウを蓄積できます。

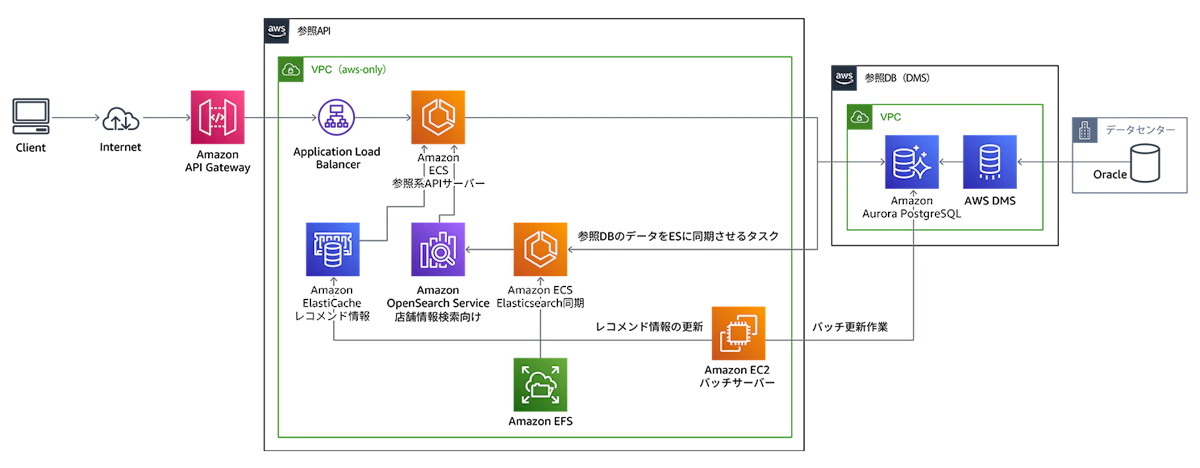

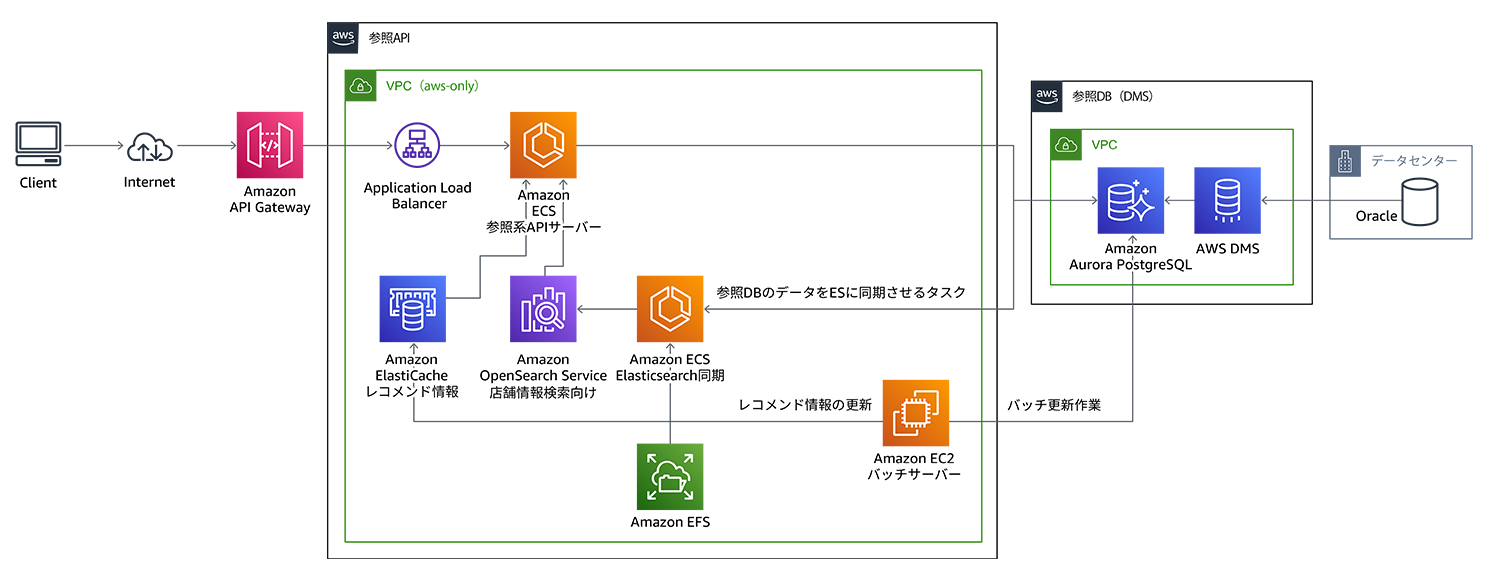

ハイブリッド・アーキテクチャの活用

すべてを一気にクラウドに移行する必要はありません。AWS DMSの双方向レプリケーション機能を活用することで、オンプレミスとクラウドを共存させる「ハイブリッド・アーキテクチャ」を構築できます。

あるエンタープライズ企業では、コンプライアンス要件により機密データはオンプレミスに残しつつ、分析用のデータのみをクラウドにリアルタイム同期する構成を採用しました。AWS Direct Connectで専用線接続を確立し、DMSで継続的にデータを同期することで、両環境の良いところ取りを実現しています。

移行前評価の徹底活用

AWS DMSの「移行前評価(Pre-migration assessment)」機能は、見落としがちですが極めて重要な機能です。この機能は、移行タスク実行前に以下の項目を自動チェックします。

- ソースデータベースの設定不備(補助ログの有効化など)

- サポートされないデータ型の存在

- プライマリキーが存在しないテーブルの検出

- ターゲットデータベースの容量不足

私の経験では、この事前チェックにより、本番移行時の失敗率を「90%以上削減」できました。特に大規模移行では、後戻りのコストが膨大になるため、この機能の活用は必須です。

コストとROIの実態分析

見かけの安さに騙されない

AWS DMSの料金体系は一見シンプルです。レプリケーションインスタンスの時間課金と、ストレージの従量課金。しかし、実際のプロジェクトコストはこれだけではありません。

私が関わったある移行プロジェクトでは、DMS自体のコストは月額数千円でしたが、以下の関連コストが発生しました。

表 実際の移行プロジェクトにおけるコスト内訳

コスト項目 | 月額費用(概算) | 全体に占める割合 | 備考 |

|---|---|---|---|

DMS インスタンス | ¥5,000 | 2% | r5.large × 1台 |

Direct Connect | ¥80,000 | 32% | 1Gbps専用線 |

ターゲットDB(RDS) | ¥120,000 | 48% | Aurora PostgreSQL |

CloudWatch/ログ保管 | ¥8,000 | 3% | 監視・ログ分析用 |

外部コンサルティング | ¥37,500 | 15% | 初期3ヶ月のみ |

この表が示すように、DMS自体のコストは全体の「わずか2%」に過ぎません。移行プロジェクトの真のコストを評価する際は、エンドツーエンドの視点が不可欠です。

ROIを最大化する3つの観点

データベース移行のROIを評価する際、以下の3つの観点から検討することが重要です。

第一に、「運用コストの削減」です。オンプレミスのライセンス費用、ハードウェア保守費用、運用人件費を合計すると、クラウド移行により「年間30-50%のコスト削減」を実現できるケースが多いです。特に商用データベースからオープンソースへの移行では、ライセンス費用だけで数千万円規模の削減が可能です。

第二に、「ビジネス機会の創出」です。ダウンタイムを最小化することで、移行に伴う売上機会損失を防げます。出前館の事例では、システム性能の向上により「売上前年比118%増」という成長を支えることができました。

第三に、「イノベーションの加速」です。クラウド移行により、新機能の開発サイクルが短縮され、市場投入までの時間が大幅に短縮されます。これは定量化が難しいものの、長期的な競争力の源泉となります。

隠れたコストへの対処法

移行プロジェクトには、見落としがちな「隠れたコスト」が存在します。

ネットワーク転送料金は、特に注意が必要です。数TB規模のデータベースを移行する場合、初期ロード時のデータ転送料金だけで数十万円に達することがあります。これを回避するため、AWS Snowballなどの物理デバイスを使った初期データ転送を検討することも重要です。

また、移行後の「学習コスト」も無視できません。新しいプラットフォームに慣れるまでの生産性低下、トラブル対応の増加などを考慮し、十分な移行期間とトレーニング予算を確保する必要があります。

リスク管理と成功要因

よくある失敗パターンとその回避策

私がこれまで見てきた移行プロジェクトの失敗には、共通のパターンがあります。

最も多いのは「不十分な事前検証」です。開発環境では問題なく動作したものの、本番環境特有の設定や負荷パターンを考慮していなかったために失敗するケースです。これを防ぐため、本番相当の環境で最低でも「2回以上のリハーサル」を実施することを推奨します。

次に多いのは「外部キー制約の扱い」です。AWS DMSは並列でテーブルをロードするため、親子関係のあるテーブルで整合性エラーが発生することがあります。日テレWandsの事例でも、外部キー制約による問題に直面しています。対策として、移行時は一時的に制約を無効化し、移行完了後に再度有効化する手順を確立しておくことが重要です。

「ネットワーク障害への対処不足」も見逃せません。特に国際間の移行では、ネットワークの不安定性が大きな問題となります。Multi-AZ構成のレプリケーションインスタンスを使用し、自動フェイルオーバーに対応することで、この問題を緩和できます。

データ検証の重要性と実践手法

移行したデータの正確性を保証することは、プロジェクト成功の必須条件です。AWS DMSの「データ検証」機能は、この点で非常に有用です。

この機能は、ソースとターゲットのデータを自動的に比較し、不一致を検出します。私の実践では、以下の3段階の検証プロセスを確立しています。

第一段階では、「行数の一致確認」を行います。各テーブルの総行数が一致しているかを確認し、大きな差異がないことを確認します。

第二段階では、「チェックサム検証」を実施します。各行のハッシュ値を計算し、ソースとターゲットで一致することを確認します。これにより、データの内容レベルでの整合性を保証できます。

第三段階では、「ビジネスロジック検証」を行います。アプリケーション側から両環境に対して同じクエリを実行し、結果が一致することを確認します。これは自動化が難しいため、重要な機能に絞って実施します。

組織的な成功要因

技術的な側面だけでなく、組織的な要因も移行プロジェクトの成否を左右します。

「経営層のコミットメント」は最も重要な成功要因の一つです。移行プロジェクトは一時的にコストが増加し、リスクも伴います。経営層がこれを理解し、長期的な視点で支援することが不可欠です。

「クロスファンクショナルチームの編成」も重要です。DBA、インフラエンジニア、アプリケーション開発者、ビジネスアナリストなど、多様な専門性を持つメンバーでチームを構成することで、包括的な視点から移行を進めることができます。

「段階的な成功体験の積み重ね」により、組織全体のモチベーションを維持できます。小規模な移行から始めて成功体験を積み、徐々に規模を拡大していくアプローチは、リスクを最小化しながら組織の自信を育てる効果があります。

今後の展望と戦略的提言

生成AIとの融合がもたらす革新

AWS DMSは既に生成AI機能を取り入れ始めていますが、この流れは今後さらに加速すると考えています。特に、複雑なストアドプロシージャやトリガーの変換において、AIの支援は劇的な効率化をもたらします。

私が最近関わったプロジェクトでは、Oracle PL/SQLからPostgreSQL PL/pgSQLへの変換において、AIアシスト機能により変換時間を「従来の1/3」にまで短縮できました。今後は、移行計画の立案から実行、最適化まで、AIが包括的にサポートする時代が来るでしょう。

マルチクラウド戦略への対応

企業のIT戦略は、単一クラウドからマルチクラウドへとシフトしています。AWS DMSは現時点でも他クラウドのデータベースをソースとして扱えますが、今後はクロスクラウド移行のニーズがさらに高まると予想されます。

Google Cloud DMSやAzure Database Migration Serviceとの相互運用性や、統合的な移行管理プラットフォームの登場により、ベンダーロックインのリスクを最小化しながら、最適なクラウドサービスを選択できる時代が来るでしょう。

サーバーレス化による更なる簡素化

DMS Serverlessの登場により、レプリケーションインスタンスのプロビジョニングや管理が不要になりました。使用した分だけの課金となり、自動スケーリングにより負荷変動にも柔軟に対応できます。

この流れは、データベース移行を「特別なプロジェクト」から「日常的な運用作業」へと変化させる可能性を秘めています。将来的には、GitOpsのようなアプローチで、コードのデプロイと同じような感覚でデータベース移行を実行できるようになるかもしれません。

まとめ

AWS DMSは、かつて専門家だけのものだったデータベース移行を、より多くの企業が実践できる「民主化」を実現しました。しかし、ツールの進化だけでは十分ではありません。

成功する移行プロジェクトには、技術的な理解、戦略的な計画、そして組織的なコミットメントが必要です。本記事で紹介した実践的なアプローチと注意点を参考に、皆さんの移行プロジェクトが成功することを願っています。

データベース移行は、単なるインフラの変更ではありません。それは、企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させ、新たなビジネス価値を創造するための重要な一歩だと感じます。