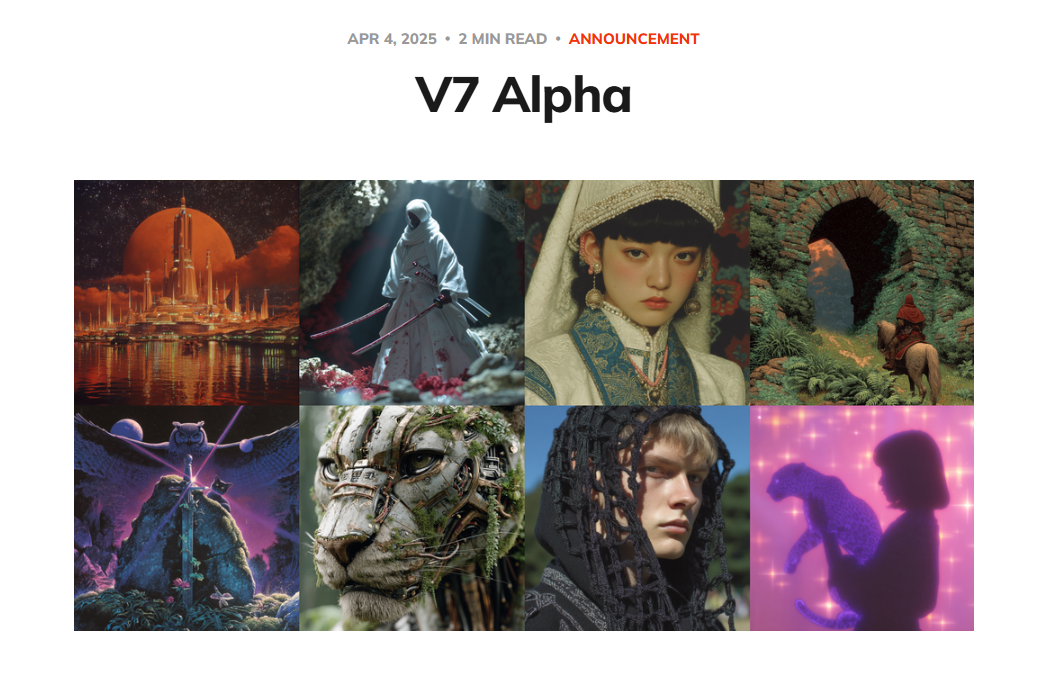

最新バージョンV7がもたらした技術的革新

プロンプト理解力の飛躍的向上

2025年6月17日にMidjourneyはVersion 7をデフォルトモデルに設定し、AI画像生成における新たなベンチマークを確立しました。V7の最も注目すべき改善点は、「テキストプロンプトの理解力」の飛躍的向上です。

従来のV6系統と比較して、V7では自然言語処理能力が根本的に強化されています。これは単なる語彙認識の向上ではなく、文脈理解と意味的関連性の把握において質的変化を示しています。特に複数の要素を含む複雑なプロンプトにおいて、各要素間の関係性を正確に解釈し、一貫性のある画像として出力する能力が格段に向上しています。

人物描写における整合性の劇的改善

V7では特に人物描写において顕著な改善が見られます。V7では手や体など人物描写の整合性が高まり、物体配置も賢くなっています。

具体的な改善点として以下が挙げられます。

- 長年AI画像生成の難題とされていた手指の表現が大幅に改善

- 複雑なポーズでも解剖学的に正確な身体描写を実現

- 画像内の複数オブジェクト間の空間的関係がより自然に配置される

これらの改善は、V7のモデルアーキテクチャにおける空間認識機能の強化によるものと考えられます。従来モデルでは局所的な特徴抽出に依存していた部分が、V7ではグローバルな整合性チェック機能が組み込まれていることが、出力品質の向上に寄与しています。

UIの大幅刷新とアクセシビリティの向上

Discord依存からの完全脱却

Midjourneyの最も重要な変革の一つは、「Discord依存からの脱却」です。2024年8月のアップデートで、Discord上で一定数の画像を生成しなくてもWeb版に即アクセス可能となりました。

この変更により初心者の参入障壁が大幅に低下しています。主要な改善点として以下があります。

- Googleアカウントでのサインアップが可能になり、Discordアカウントが不要

- 「Imagine」バーからの直感的なプロンプト入力システム

- アップスケール、リフレーム、リペイントをワンクリックで実行できるリアルタイム編集機能

この変更は戦略的に極めて重要です。Discordというゲーマー向けプラットフォームへの依存から脱却することで、ビジネスユーザーや一般クリエイターへのリーチが飛躍的に拡大しています。特に企業環境において、Discordの利用が制限されているケースが多いことを考慮すると、Web UIの提供は市場拡大における決定的要因となっています。

直感的な操作環境の構築

Web UIではテキストプロンプトを入力する「Imagine」バーから画像生成を行い、結果は「Create」タブにクリアに表示されます。生成画像に対してアップスケールやリフレーム(構図変更)、リペイント(部分描き換え)などの追加操作もボタン一つで可能で、直感的にバリエーションを作ったり微調整したりできます。また、設定パネルでアスペクト比やスタイライゼーション(作風)、生成速度モードなど各種パラメータをGUI上から調整できるため、コマンド入力せずとも細かな制御が行えます。

革新的新機能の詳細解説

Draftモード/高速プロトタイピングの実現

V7で導入されたDraftモードは、創作プロセスの効率化において画期的な機能です。

Draftモードの性能指標

- 生成速度:標準の10倍の速さで結果が返る

- コスト効率:GPU使用時間を50%に削減

- 品質トレードオフ:通常より荒くなるが、構図確認には十分

Draftモードは特にクリエイティブディレクションの初期段階において威力を発揮します。複数のコンセプトを短時間で検証し、方向性を確定してから高品質版を生成するワークフローが確立できるのです。これは従来の時間のかかる試行錯誤プロセスを根本的に変革しています。

さらに注目すべきは、ドラフト中、プロンプト入力欄が対話モード(会話形式UI)に切り替わり、例えば「この猫をフクロウに変えて」といった指示を投げかければ自動でプロンプトを書き換えて再生成してくれる実験的機能も備わっています。

Omni Reference/キャラクター一貫性の革命

V7で新たに追加されたOmni Reference(--orefパラメータ)は、複数の画像にわたって特定のキャラクターやオブジェクトの外観を統一するための実験的機能です。

従来、同じ登場人物を別のシーンで描くと容姿が毎回変わってしまう課題がありましたが、Omni Referenceを用いることで、ある画像で生成したキャラの特徴を学習させ、後続の画像生成でも同じ見た目を維持させることができます。この機能は以下の用途で特に有用です。

- 連作漫画・小説の挿絵制作

- ブランドマスコットの一貫性維持

- 映像コンテンツのキャラクター設定

- ストーリー性のあるコンテンツ制作

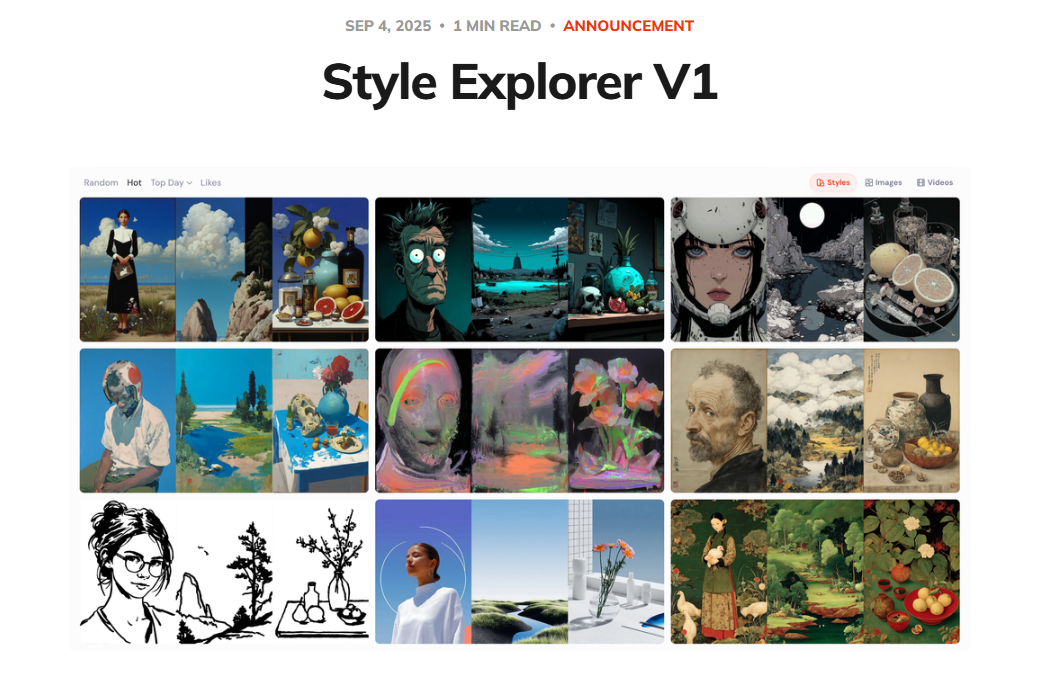

スタイル・エクスプローラー/視覚的スタイル選択の革新

2025年9月に公開されたスタイル・エクスプローラーは、技術的知識のないユーザーでも高度なスタイル制御を可能にする画期的な機能です。

スタイル・エクスプローラーの主な機能

- ギャラリー形式で様々な作風サンプル(写真風、アニメ風など)が並び、気に入ったスタイルは「Like」で保存可能

- 各サムネイルをホバーして「Try Style」を押すと、自分の現在のプロンプトにそのスタイルコードを適用して画像を生成できる

- 「photographic」「anime」等と入力すると該当するスタイルを絞り込めるキーワード検索機能

この機能により、コマンドを知らなくても直観的に作風を変更したり、新しい画風を発見したりすることが容易になりました。

インペイント・アウトペイント機能の充実

生成画像の一部だけを差し替えるインペイント機能は、Discord版では「Vary (Region)」ボタンとして提供され、画像の任意の領域を選択してプロンプトを再指定すると、その部分だけを他はそのままに生成し直せます。小さなミスの修正や不要物の除去、新しい要素の追加に便利で、元画像の内容を考慮しつつ選択範囲内を賢く描き替えてくれます。

画像を元の枠からズームアウトし、周囲に新たな描画を追加するアウトペイント機能も大幅に強化されています。「Zoom Out」オプションとして実装されており、1.5倍または2倍へキャンバスを広げると、元画像の四辺に続く風景や背景がAIによって補完されます。

料金体系の戦略的分析

プラン構成の詳細比較

現在の4段階プラン(Basic/Standard/Pro/Mega)は、市場セグメンテーションの観点から極めて合理的に設計されています。

表 Midjourneyプラン別料金体系と機能比較

プラン | 月額料金 | 年割料金 | GPU時間/月 | 主要ターゲット | Relax無制限 | Stealth機能 |

|---|---|---|---|---|---|---|

Basic | $10 | $8 | 3.3時間 | 個人趣味ユーザー | × | × |

Standard | $30 | $24 | 15時間 | セミプロクリエイター | ○ | × |

Pro | $60 | $48 | 30時間 | プロフェッショナル | ○ | ○ |

Mega | $120 | $96 | 60時間 | 企業・大量利用 | ○ | ○ |

この価格設定は、競合他社(DALL-E 3、Stable Diffusion)との差別化を図りつつ、品質に見合った付加価値を提供しています。特にStandardプランでのRelaxモード(無制限生成)提供は、コストパフォーマンスの観点から極めて魅力的です。

商用利用における戦略的優位性

有料サブスクライバーであれば、自分が生成したコンテンツの著作権は基本的に本人に帰属し、サブスクを解約した後も含め自由に商用利用が可能です。

ただし、重要な注意点があります。年商100万ドル(約1億円)を超える企業での利用では、企業または団体が収益目的でMidjourney画像を利用する場合、年間売上が100万USDを超える規模のビジネスではProプラン以上の契約が必要と規定されています。

この知的財産権の明確性は、ビジネス利用において重要な競争優位性となっています。年商100万ドル超企業にはPro以上のプラン要求という制限は、企業向け収益最大化の合理的戦略であると言えるでしょう。

技術パフォーマンスの定量的評価

生成速度とコスト効率の改善

V6.1でV6より約25%高速化が達成されました。通常の1ジョブ(画像4枚のグリッド生成)の所要時間が短縮され、ユーザー待ち時間が減少しています。

さらに先述のDraftモードにより、アイデアスケッチ的な利用であれば実質従来比10倍の速さで結果を見ることも可能になりました。これはクリエイティブワークフローにおいて劇的な効率向上をもたらしています。

技術仕様の改善指標:

- 処理速度:25%向上(V6比)

- 解像度:最大2048×2048ピクセル(従来比2倍)

- プロンプト対応:350語以上の長文対応

- 品質オプション:--quality 4まで拡張(V7では)

これらの改善は、商用利用における実用性を大幅に向上させています。特に解像度向上は印刷メディアでの利用可能性を拡大し、マーケティング素材制作における実用度を高めています。

Nijiモデル:専門特化戦略の成功

アニメ・マンガ絵に特化したNijiモデルは、Midjourney開発元と、アニメイラストAIの開発で知られるSpellbrush社とのコラボによって提供されています。

現在の最新はNiji 6で、2024年6月にリリースされました。Niji 6では特に日本語の短いテキスト(看板の文字等)の描画性能が改善され、簡単な漢字を正しく描けるようになるなど東アジア言語への対応が強化されています。

Nijiモデルの技術的特徴

- 日本語文字の正確な描画能力

- アニメ特有の表現技法の理解

- 東アジア文化圏向けの最適化

- アニメキャラクターの瞳の描写や繊細なライン表現の精度向上

このような専門特化アプローチは、グローバル市場での競争において極めて有効な戦略です。

動画生成機能の展開

V1 Videoモデルの登場

2025年6月には短尺動画生成の実験機能(V1 Videoモデル)も公開され、1プロンプトから5秒程度の無音動画クリップ4本を生成し、それらを繋げて最長21秒までの映像を作ることができるようになりました。

動画機能では以下の特徴が提供されています。

- 被写体の動き方を自動か手動か選べる「Motion Prompts」

- 動きの大小を指定するプリセット機能

- ワンクリックで映像を伸ばす「Extend」オプション

- 動き方を変える「Animate」オプション

このように、Midjourneyは単なる画像生成ツールから、編集・動画・コラボレーションも含めた総合クリエイティブプラットフォームへと発展しつつあります。

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy

— Midjourney (@midjourney) June 18, 2025

初心者への配慮と導入のしやすさ

学習コストの大幅削減

近年のアップデートにより、Midjourneyは初心者でも扱いやすいツールへと進化しています。特にWeb版インターフェースの導入は大きな転換点で、煩雑なDiscordコマンドの知識がなくても画像生成AIを利用できるようになりました。

ブラウザ上のシンプルなUIは直感的で、テキストボックスにお題を入力するだけで開始できます。生成後の操作もボタンクリックで済むため、コマンド入力のミスを心配する必要がありません。

市場ポジションと将来展望

競合比較における優位性

現在のAI画像生成市場において、Midjourneyは以下の点で独自のポジションを確立しています。

- 品質重視戦略:オープンソース系との明確な差別化

- ユーザビリティ優先:技術的複雑さの効果的な隠蔽

- コミュニティ活用:創作文化の有機的醸成

技術的課題と改善展望

現在の制約事項として、V7でもアウトペイント処理はV6.1に依存している点や、Omni Reference機能の安定性向上が必要な点、動画生成機能(V1 Video)がまだ実験段階である点などが挙げられます。

ただし、短尺動画生成機能の本格実装により、静止画からムービングイメージまでをカバーする総合プラットフォーム化が進むと予測されます。これは、コンテンツ制作ワークフローの統合化という観点から極めて戦略的です。

特に注目すべきは、Midjourneyチーム自体が「想像の海を誰もが渡れる船」を目指すと述べていることです。この理念は、今後も初心者からプロまで創造性を発揮できるプラットフォームとして進化を続けていくことを示唆しています。

まとめ

2025年版Midjourneyは、技術的成熟度とユーザビリティの両面において、AI画像生成分野の新たな標準を確立しています。V7モデルの導入、Web UIの完全実装、そして多彩な新機能の追加により、同プラットフォームは以下の価値を提供しています。

技術的価値の観点

- 人間レベルの画像理解と生成能力の実現

- リアルタイム編集とイテレーション機能の完備

- 専門分野特化モデルによる品質向上

ビジネス価値の観点

- 明確な商用利用権の提供

- 企業規模に応じた柔軟な料金体系

- 効率的な制作ワークフローの実現

Midjourneyの現在の発展軌道は、AI技術の民主化と実用化という大きなトレンドを体現しています。今後は静止画生成を基盤とした総合クリエイティブプラットフォームとしての地位を確立し、デジタルコンテンツ制作の標準インフラとなる可能性が高いです。

企業や個人クリエイターにとって、この技術的転換点を理解し活用することは、競争優位性確立の重要な要素となります。特にV7の登場により実現された高品質な画像生成能力と直感的なUI設計は、クリエイティブ業界における作業効率化と表現力向上の両面で大きなインパクトを与えることになるでしょう。

従来のクリエイティブワークフローにおいて、アイデアからビジュアル化までの時間的・技術的ハードルが大幅に低下したことで、より多くの人々が高品質なビジュアルコンテンツを制作できる環境が整いつつあります。