【開発部】業務効率化の実践事例

取り組みの背景

開発部のメンバー(PMO)が、日々の業務で繰り返し発生していた作業の効率化について発表しました。

効率化の具体例

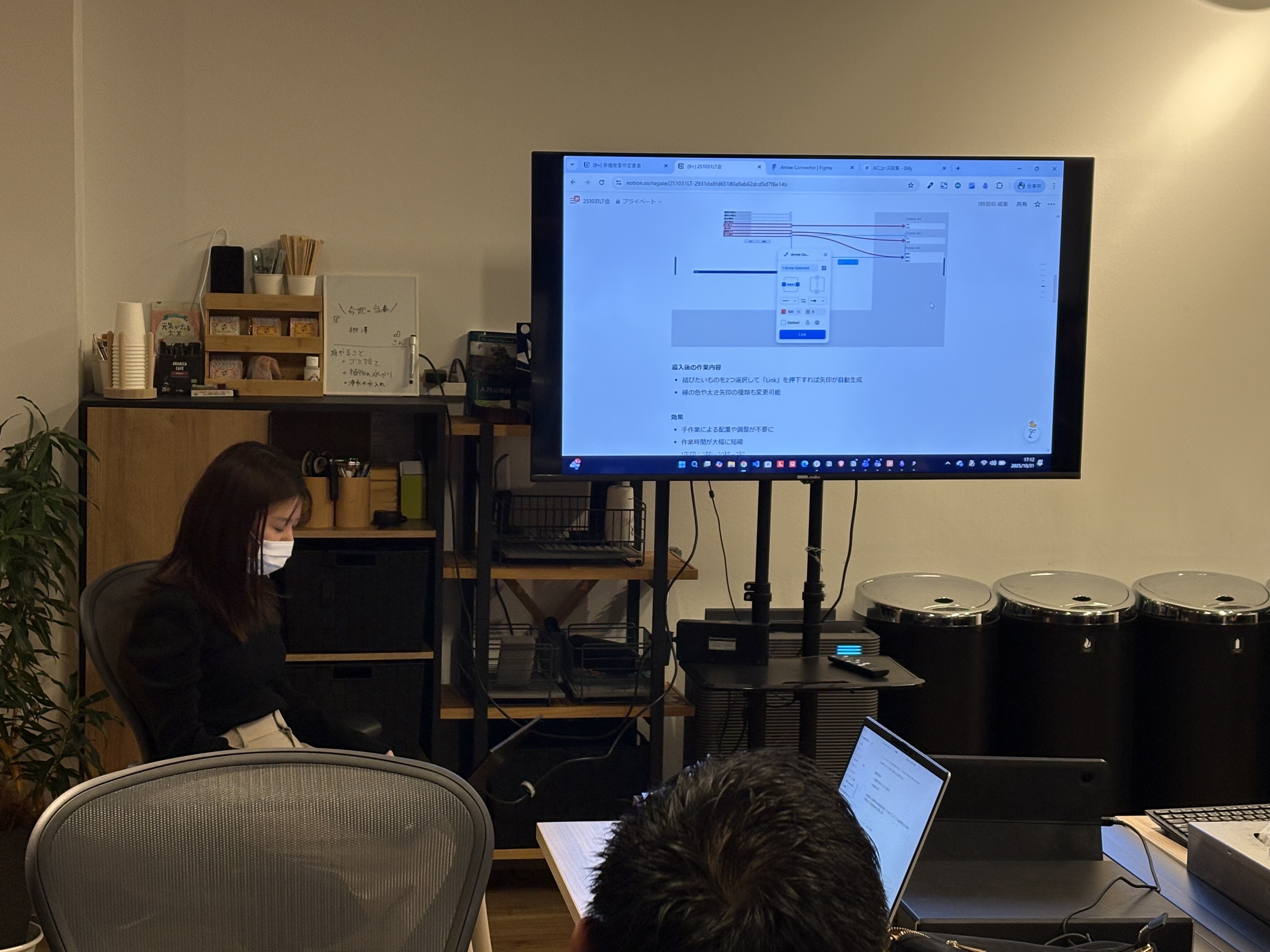

1. 画面遷移作業の効率化

Figmaでの画面遷移図作成において、矢印を一つずつ手動で作成し、位置や角度を微調整する作業が発生していました。この課題に対し、既存の矢印生成プラグインを導入しました。結びたいオブジェクトを2つ選択して「Link」ボタンを押すだけで矢印が自動生成されます。

効果: 1矢印あたり3秒~30秒かかっていた作業が、わずか2秒に短縮されました。

2. 画像リサイズ作業の効率化

動画からキャプチャした画像を他の画面と同様のサイズに揃える作業では、Figmaに貼り付け後、数値を入力するか拡大縮小機能を使って手動でリサイズする必要がありました。この課題に対し、Claudeの協力を得て独自のプラグインを作成し、自動リサイズを実現しました。

効果: 6秒かかっていた作業が3秒に短縮され、約半分の作業時間になりました。

3. AI情報収集の自動化

これまでSlackや複数のニュースサイト、YouTubeから手動で情報を収集し、業務効率化に繋がりそうなトピックを選定して共有していました。この作業には2~3時間を要していました。この課題に対し、Difyを活用した自動化システムを構築しました。

効果: 情報収集から選定までの時間が2~3時間から約30分に短縮されました。

まとめ

「繰り返し行う作業」を中心に効率化を実施した事例が紹介されました。自動化のためにかかる時間と実作業の時間削減のバランスを考えながら、効率化を行う対象を選定していくことの重要性が示されました。明日からでもメンバー間ですぐ取り入れられそうな取り組みでした。

【開発部】TypeScript開発の効率化とコードの品質向上

開発部メンバー(エンジニア)から、「TypeScript Watcher」「lodash/fp」の技術紹介と、開発者として大切にしたい言葉についての発表がありました。

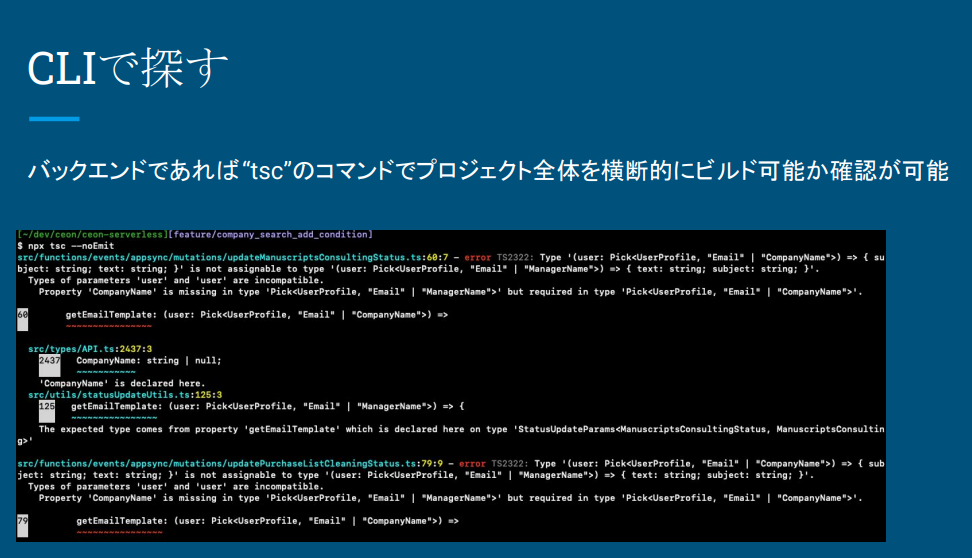

TypeScript Watcher

課題と解決策

TypeScriptで型情報を変更した際、プロジェクト全体で型が合っていない箇所を漏れなく修正する必要がありますが、修正箇所を探す手間が発生していました。

通常はファイルを開いた時のみ不一致箇所が強調表示され、ファイルを閉じるとエラーの有無が分からなくなります。この課題に対し、CLIコマンド(バックエンドはtsc、フロントエンドはvue-tsc)のwatchオプションを活用し、常にプロジェクト全体を監視できるようにしました。

VSCode Tasksの活用

.vscode/tasks.jsonにタスクを登録することで、VSCode上でプロジェクト全体のエラー箇所を一覧表示できるようになりました。トップディレクトリを開いたら自動で実行されるよう設定し、エラー内容をクリックすれば該当箇所へジャンプ可能です。

効果: Bitbucketのパイプライン機能と組み合わせることで、エラーがない場合はパイプラインが成功し、コードの品質を担保できるようになりました。

lodash/fp

カリー化とは

lodash/fpは、lodashの関数群をカリー化(currying)して使い回しやすくしたライブラリです。カリー化とは、複数の引数を取る関数を単一の引数を取る関数の連続した呼び出しに変換する関数型プログラミングの技法です。

通常のlodashはmethod(data, iterate)の順番ですが、カリー化した関数はmethod(iterate, data)と逆順になります。これにより処理の使い回しが可能になり、コードの再利用性が向上します。

リーダブルコードへの改善

fp.flowやfp.composeを使うことで、処理の流れが明確になり、可読性の高いコードを書けるようになります。関数合成により記述量が減り、慣れると非常に読みやすいコードになります。

好きな言葉

発表の最後に、業務経験の長短に関わらず開発者として大切にしたい言葉の紹介がありました。

「プロとは諦めなかったアマチュアだ」

エンジニアとしてのキャリアを積む上でも、日々の積み重ねと諦めない姿勢が成長につながることが示されています。

【営業部】Dify IF Con参加レポート

営業部メンバーがDify IF Conに参加し、他社の先進的なAI活用事例について情報収集を行いました。会員になることで情報交換の機会が増え、AWSコミュニティに近い活発な交流が期待できることが分かりました。

各社のユースケース紹介

LION株式会社様

Difyに特化したエンジニアを100名育成完了し、組織全体への定着を図りました。

効果: 業務時間を年間100時間軽減、利用継続率95%を達成しました。

NTT東日本様

AIによる現場業務改革を推進しました。

効果: 調査時間を50%削減、コンタクトセンターの自己解決率が22%向上しました。

まとめ

他社の成功事例から、AI活用には「教育・育成」「ナレッジの一元管理」「学びの仕掛け作り」が重要であることが確認できました。当社でもこれらの知見を活かし、継続的な業務効率化を推進していきます。

【開発部】PMOとしてのコミュニケーション

開発部メンバー(PMO)から、プロジェクトマネジメントにおける効果的なコミュニケーション手法が紹介されました。

お客様の4つの分類と対策

分析型:データ・事実重視

IT業界や経営者に多い傾向があります。

対策: 時系列と内訳を明確にして報告する

共感型:衝突を避ける

協調性を重視するタイプです。

対策: 感謝の言葉とともに具体的な進捗を共有する

主導型:成果重視

結果を最優先するタイプです。

対策: 結論のみを簡潔に伝える

慎重型:リスク察知・安定性重視

リスクを事前に把握したいタイプです。

対策: 過去の懸念事項も含めて共有する

合意形成への道のり

プロジェクトで発生する感情的な問題の多くは、人の性格ではなく「プロジェクト都合」に起因することが分かりました。この視点を持つことで、個人への批判ではなく、プロジェクト構造の改善に焦点を当てた対話が可能になります。

相手のタイプを見極め、適切なコミュニケーション方法を選択することで、円滑な合意形成に繋がります。

【開発部】生成AIセキュリティとAI開発の最前線

開発部部長から、生成AIセキュリティとAI開発についての技術発表がありました。

AIガバナンス(AI TRiSM)

AI TRiSM(AI Trust, Risk and Security Management)は、AIモデルのガバナンス、信頼性、公平性、データ保護を確保するフレームワークです。

当社ではシステム開発における項目出しをMECE(漏れなくダブりなく)で作成する際に、デシジョンツリーで構造化することで、AIの判断根拠を可視化しています。また、Private AIなど、特定情報をマスクして生成AIに渡す技術を活用し、プライバシー保護を実現しています。

AI開発の実践

従来開発では「If A then B」という明確な論理を定義しますが、AI開発では統計的な予測と確率的な振る舞いを前提とした要件定義が必要です。

当社では2~3ヶ月に1度、生成AIの精度確認を行うための質問表を作成し、モデルの料金表確認も実施しています。プロンプトの定期的な見直しを行い、会社の体制や技術選定の変化に対応した出力精度の維持を図ります。

開発基盤の整備

Difyで複数のLLM(OpenAI、Claude、Geminiなど)を一元管理し、APIキーの一元管理、負荷分散、コスト管理、プロンプト管理の効率化を実現しています。また、開発ツールをCursorに統一し、情報漏洩リスクに対応します。

AI TRiSMを基盤として、セキュリティとプライバシー保護を実現しながら、実務でのAI活用を推進していきます。

新開発ツールCursorの導入

Cursorの導入に際して、開発部チームリーダーより、使用方法の案内がありました。

各個人が異なるツールを使用することによる効率化のばらつきと情報漏洩リスクに対応するため、Claude利用を一旦廃止しCursorへ移行することになります。

セットアップ

インストール: Cursor公式サイトからインストーラーをダウンロードし、画面の指示に従ってインストールしてください。Macの場合は、Homebrewからbrew install --cask cursorでインストール可能です。

MCP設定: MCPはCursor公式ドキュメントから、必要なMCPをクリックするだけで設定可能です。

- Notion MCP: 社内ナレッジベースやドキュメントの自動取得・整理に活用

- Asana MCP: タスクの自動作成・進捗管理に活用

MCP自動実行の設定

毎回MCPの許可を求められることを避けるため、Cursor Settings > Agents > Auto-Runを「Use Allowlist」に設定し、自動許可したいツールを登録してください。

重要: 「Run Everything」は危険なため禁止します。基本的には取得系ツールのみ許可し、更新系ツールは内容確認を行うこととします。

Bugbot

BugbotはGitHubリポジトリに導入できる自動デバッグ・コード品質チェックツールです。PR作成時に自動実行されるよう整備予定です。PRのコメントで「cursor review」または「bugbot run」と入力することで実行できます。

活用Tips

Agent/Plan/Askモードの使い分け

- Agent: AIが複数のステップを自動実行(例:「APIエンドポイントを追加してテストを作成して」)

- Plan: AIが実行計画を提案(実行前に確認可能)

- Ask: 質問への回答のみ(コードの説明等)

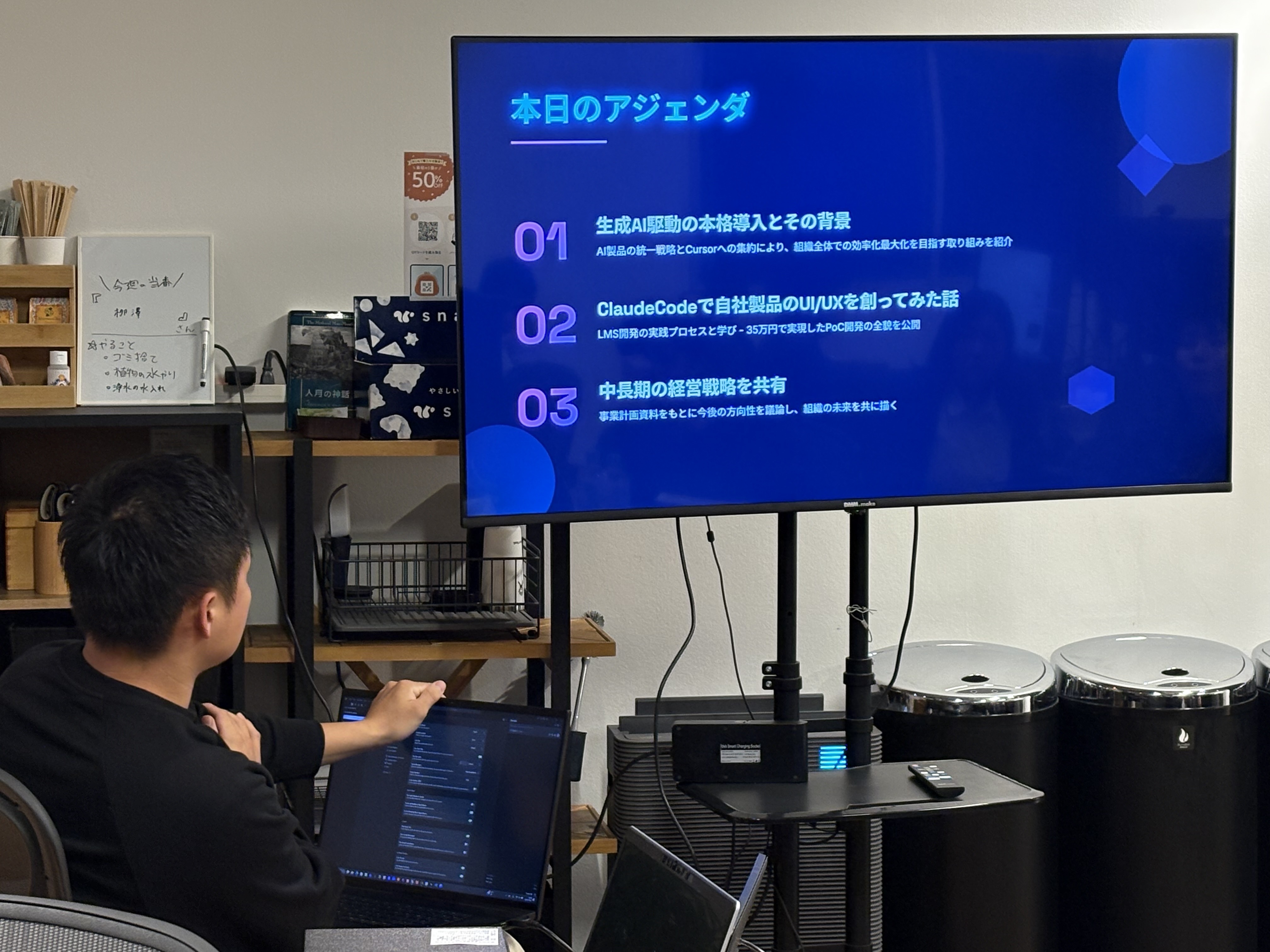

【代表】メッセージ

最後に益子代表から、自社開発製品や中長期経営計画についてお話しがありました。

BtoB学習システム(LMS)を開発中

フライホイールモデルに則り、3年先の潮流獲得を見据えた新規製品を展開します。

開発実績:

- UIUX実装:1週間で完了

- バックエンド開発:2~4週間で完了予定

- 現時点のコスト:354,000円(今後バックエンド開発で+800,000円見込み)

開発手法:

- Manusで要件定義、デザインのベンチマーク策定

- Claude Codeで実装→リバースエンジニアリングで最新化

PMOが自然言語で修正を完結できる世界が目前に来ています。

中長期経営計画

当社は中長期経営計画として、AWS Tierにおいて日本で140社のみが認定されるAdvanced Tierへの昇格を目指しています。引き続きコスト最適化を推進しながら、Mission Visionを堅持していきます。

現在95%を維持しているプライム受注率を継続しつつ、パートナーチャネルの拡大を図り、フライホイールモデルを推進することで持続的な成長を実現していきます。

最後に

今回のLT会では、各部署から業務効率化や開発技術、AI活用など、明日からでも実務に活かせる内容が共有されました。また、代表からは中長期的な経営目標や会社全体の方向性も示され、非常に有意義な会となりました。

今後も定期的にLT会を開催し、社内のナレッジ共有と技術力向上を推進してまいります。