Cursorとは?

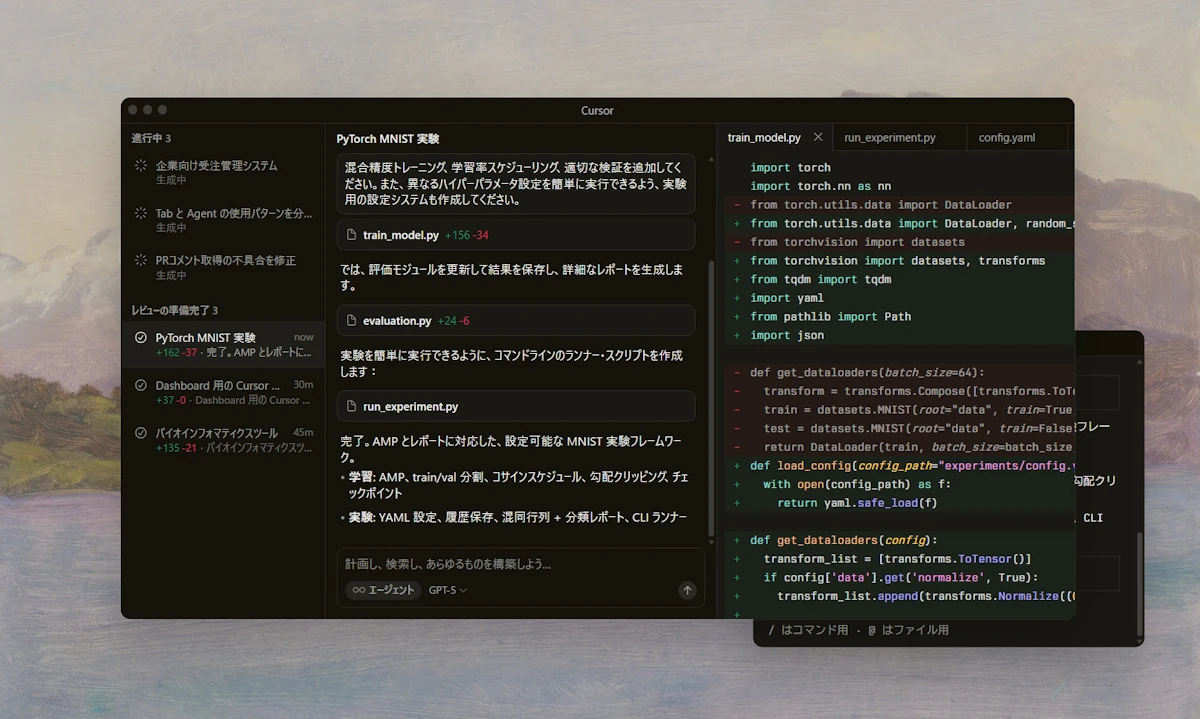

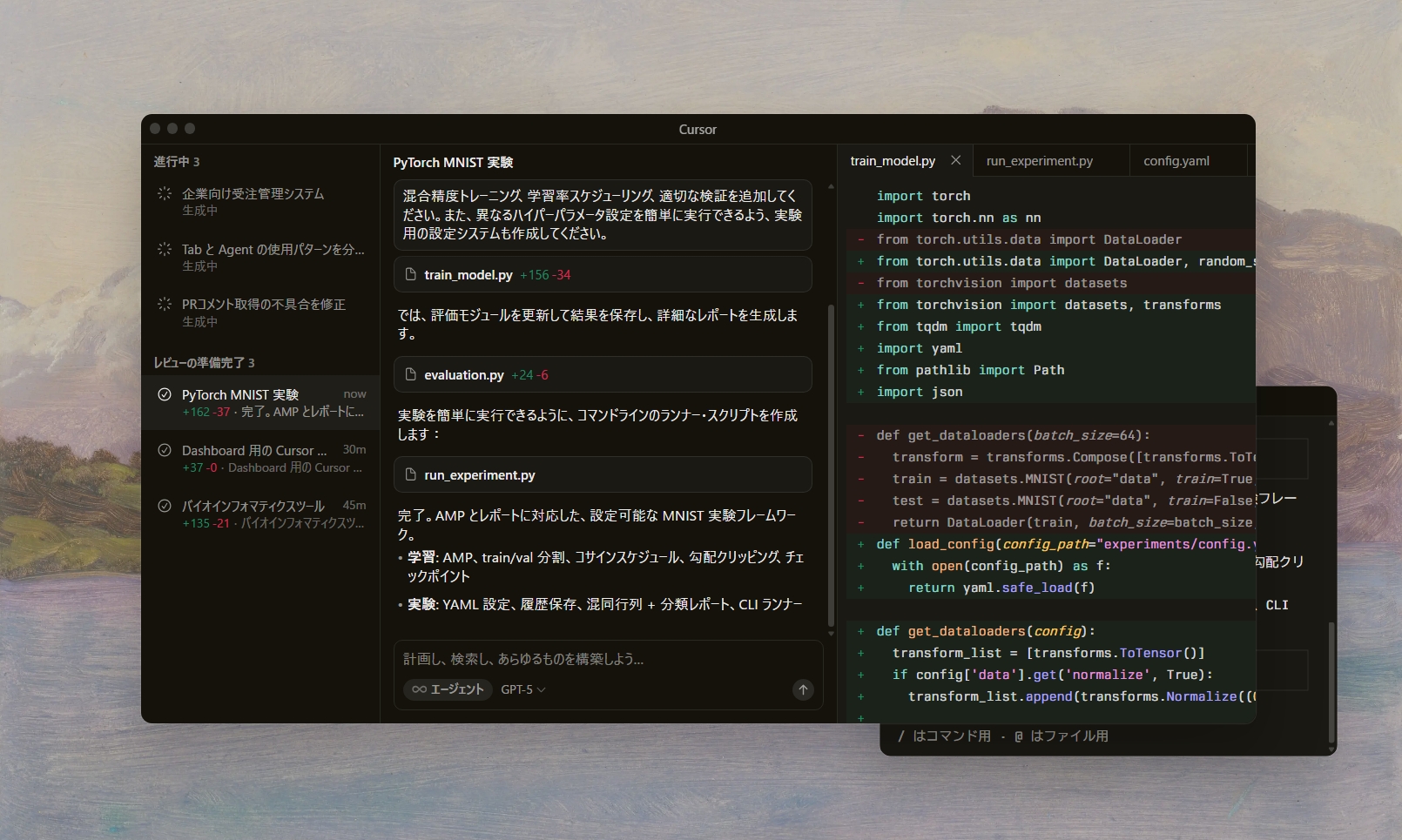

Cursorは、生成AIが組み合わさった次世代のコードエディタです。

イメージを伝えると、普段のコードエディタ(IDE)のなかに、ChatGPTのようなAI機能が自然に溶け込んでいる印象です。コードを書いている横で、AIが「ここはこうした方がいいですよ」とアドバイスをくれたり、バグを見つけて教えてくれたりと、会話するようにサポートしてくれるツールです。

なぜCursorなのか?

複数ツールの試行錯誤から得た教訓

私たちのチームでは、これまでさまざまな生成AIツールを実際の開発業務で活用してきました。GoogleのGeminiを使ってドキュメント作成を行ったり、Claudeデスクトップで大規模なコードを解析したり、NotebookLLMでデータ分析の業務を効率化したり、ChatGPTでプログラム仕様について議論したり、GitHub Copilotで日々のコード補完を活用したりと、それぞれ利点はありました。

しかし、複数のツールを使い分けていく中で、いくつかの課題が浮き彫りになってきました。たとえば、エディタでコードを書いている最中に疑問点が出ても、一度別のツールに切り替える必要があり、そのたびに作業の流れが分断されてしまいます。さらに、ツールごとに操作体系やインターフェイスが異なるため、共通化したナレッジや運用ルールを作りづらく、定着にも手間がかかります。加えて、複数の生成AIツールにサブスクリプション費用が発生することで、コスト管理が煩雑になっていました。「ひとつの基盤に機能をまとめられればもっとシンプルで効率的なのに」という想いが、チーム内で自然と高まっていきました。

Cursorを選んだ理由

そこで出会ったのがCursorでした。Cursorなら、コードエディタとAIが完全に一体化しているので、作業を中断することなく開発を進められます。しかも、Claude、GPT-4、Geminiなど、用途に応じて好きなAIモデルを選べるんです。プロジェクト全体の構造も理解してくれるので、「このファイルは何をしているの?」と聞けば、ちゃんと説明してくれます。

セキュリティ面でも安心で、チーム全体で使うには最適だと思いました。これで、みんなが同じ環境で開発できるようになれば、もっと効率的に、もっと楽しく開発できるんじゃないかと期待しています。

Cursorによって解決したい課題

開発効率の低下

正直なところ、「関数の書き方を忘れた」「このロジック全体の流れを整理したい」といった場面であれば、GitHub CopilotのようなAIコード補完だけでもある程度は助かります。実際、Copilotはチームでも便利に使っていました。ただ、「コードが生成されてから」その内容に間違いがあったと気づくケースも多く、後から設計ミスや認識のズレによるハレーション(予期せぬトラブル)が発生しやすい、という悩みもありました。

その一方で、「今やっている作業全体の方針をどう組み立てればいいか」「複数ファイルにまたがる大規模な改修を体系的に進めたい」といったケースでは、通常のコード補完AIではカバーしきれない部分があり、物足りなさを感じていました。

そこで活躍するのがCursorのPlanモードです。Planモードでは、「この機能を実装したい」と伝えると、AIが具体的な作業工程をタスク単位で分解し、どのファイルをどう修正すべきか、どういう順番で進めるべきかをわかりやすく示してくれます。コードの断片ごとの補完だけでなく、プロジェクト全体の文脈やディレクトリ構造を理解したうえで全体像を提示してくれるのが特長です。

例えば「このAPIにバリデーションを追加したい」と相談すると、「まずこのモデルファイルを修正して、次にコントローラを書き換え、最後にテストを追加」といった具体的なタスク分解をAIが示してくれます。Planモードの「タスク分解」によって、作業の抜け漏れや認識のズレ、設計上のミスを事前に防ぐことができ、後から「しまった」「そこも修正が必要だった」というハレーション(予期せぬ追加作業)を減らせます。迷った時は随時Planモードを呼び出して、「次に何をやるべきか?」を確認できるので、開発の全体方針を見失わずに集中して進められます。

このように計画から実装、レビューまでを一気通貫で伴走してくれる体験は、今のCopilotでは実現できない、Cursorならではの大きな強みだと感じています。

知識の属人化

「このコード、誰が書いたかわからないけど、動いてるから触らないでおこう...」なんて経験、ありませんか?古いコードが残っていて、誰も理解できなくなってしまう。新しいメンバーが入ってきても、コードベースを理解するのに時間がかかる。ドキュメントも不足していて、後から見返したときに「これ何だっけ?」となってしまう。

Cursorなら、プロジェクト全体を理解してくれるので、「このコードは何をしているの?」と聞けば教えてくれます。新しいメンバーも、AIに質問しながら学習できるので、以前よりも早くチームに馴染むことができました。ドキュメントも自動で生成してくれるため、実際にプロジェクトを通じて技術的な負債が減りました。

導入による期待効果

Cursorの導入により、私たちの開発現場ではさまざまな効果が期待されています。まず大きな狙いは、開発生産性の向上です。従来は個々人の知識やスキルに依存しがちだった設計や実装、レビューといったプロセスを、AIがサポートすることで「コードを書くスピードを上げる」「レビューやバグ修正にかかる時間を短縮する」などの業務効率化を図ります。たとえば、生産性30%アップ、バグ修正にかかる時間を40%短縮、レビューの時間は50%削減といった定量的な目標を設定しています。

また、テストカバレッジの向上や技術的負債の削減にもつなげたいと考えています。AIによりドキュメント生成やテストコードの自動補助が効率化されるため、仕様漏れや理解不足による問題の発生が減少し、コードの品質向上に寄与します。さらに、多数の生成AIツールを併用していた時期に比べて、不要なツールのサブスクリプション費用を抑制できたり、新人エンジニアのオンボーディング期間も大幅に短縮できたりする点も重要な導入効果の一つです。こうした取り組みによって、開発者全体の満足度やチーム内の協力体制も高まり、より活気あるチーム作りにもつながります。

これらの効果がどの程度出ているかを確認するために、コミット頻度やコード量、バグ修正・レビュー・工数・オンボーディングにかかった時間、サブスクリプション費用、テストカバレッジ、コードの複雑さや重複、またアンケート結果など、さまざまな定量データ・定性データを組み合わせて、定期的に測定と評価を実施します。これにより、Cursor導入が実際の業務フローやチームの成果にどのように寄与しているかを継続的に分析し、より良い活用方法を模索していく予定です。

導入プロセス

Cursorの全社導入までには、いくつかの段階を踏んで慎重に進めてきました。最初に技術検証(PoC・パイロット)を実施し、チームリーダーを中心に、実際のプロジェクトでCursorを活用した際の有効性を詳しく検証しました。

この技術検証の段階では、開発メンバーも含めてCursorを日々の業務フローに組み込んで使用し、「既存業務との親和性」や「他のAIツールとの比較」、「セキュリティ要件の充足度」、「導入コストやサブスクリプション費用の試算」など、多角的な観点から評価を行いました。あわせて、想定されるトラブルや運用課題、プロジェクト移行時の混乱リスクなども事前に洗い出しています。

検証を通じて、Cursorが現場業務に十分マッチし、既存環境への影響がほぼなく、セキュリティやコスト面でも安心できることが確認できました。また、チーム全体で業務効率化やナレッジ共有のしやすさも実感でき、日々の業務の中で手応えを得ています。

LT会では、Cursorの導入方法やAsana、Notionなど他ツールとの連携方法についても具体的に共有しました。これにより実践的なノウハウが社内に広まり、他メンバーからの質問やフィードバックも増え、現場全体で一体感を持って活用が進んでいます。

導入フェーズでは、スムーズな定着と「実際に現場で使われる仕組み」作りに注力し、役割にとらわれず、気づいたメンバーが積極的にサポートしたり、よくある困りごとや使い方のコツをSlackやNotionに随時共有しています。質問や相談がしやすい雰囲気を大切にしつつ、初めて使う人が戸惑わないよう、日常的なミーティングや雑談の中でも操作例や活用法をシェアしています。また、導入初期からカジュアルな形でフィードバックを集め、メンバーの声を運用へ迅速に反映する体制も整えています。

導入後も、普段のコミュニケーションの中で利用状況や困りごと、改善点などを自然に吸い上げており、いい使い方や事例が見つかれば都度メンバーで共有して素早く取り入れるようにしています。こうした柔軟なやり方で、新しい課題やニーズにもすぐ対応し、チームの全員がCursorをしっかり活用できるような環境づくりを大事にしています。

このように段階的かつ継続的に試行錯誤を重ねながら、Cursor導入の効果を最大限に活かし、日々の業務の質やチーム全体の働きやすさ・生産性が高まるように取り組んでいます。

ラーゲイトのCursor導入の主担当者

このプロジェクトをリードしているのは、以下の2名です。Cursorの導入判断や計画立案をはじめ、PoCの実施や環境構築、セキュリティ設定といった技術面のリードも担っています。また、メンバーがスムーズに利用できるようにトレーニングを実施し、質問対応や活用方法の共有などのサポートも行います。さらに、進捗状況の管理、課題の解決、導入効果の測定などを通じて、現場での定着と継続的な改善にも取り組んでいます。

担当者プロフィール

開発部部長 久保 翔太

2023年度にRagate株式会社のAWS RisingStarを受賞したプロジェクトの中心メンバーであり、現場叩き上げのプロジェクトマネージャーです。AWSソリューションアーキテクトおよびDevOpsプロフェッショナルの資格を持ち、レガシーシステムのモダナイズやクラウド移行案件に豊富な経験があります。特にAWSを活用したサーバーレス開発案件のプロジェクトマネジメントを得意としています。

【保有資格・認定】

- AWS認定ソリューションアーキテクト・プロフェッショナル

- AWS認定DevOps・プロフェッショナル

- Salesforce アドミニストレータ

開発部チームリーダー 星野 瞭太

フロントエンドからインフラまで幅広い領域を担当。Nuxt.js・TypeScriptを用いたWebアプリケーション開発や、AWS環境でのCI/CDパイプライン構築、DevOps推進に力を入れています。ドキュメント整備や新規メンバーへの技術サポートも積極的に行い、チームの効率化と技術力向上に貢献しています。

【保有資格・認定】

- AWS認定ソリューションアーキテクト・アソシエイト

まとめ

Cursorの導入は、単なるツールを切り替えるだけの話ではありません。開発チーム全体の生産性向上や、より楽しく協力しやすい環境づくりを目指した取り組みです。これまで多様な生成AIツールを導入・検証してきた経験をもとに、開発環境をCursorに統一したことで、作業の流れが整理され、コストやコミュニケーション、コードの品質など様々な面でメリットを実感しています。

今後も、この取り組みを通じて、私たちの開発チームがさらに効率的で質の高いソフトウェアを生み出し続けられるよう努力していきます。ご興味のある方はぜひ今後のブログ記事もご覧いただけると嬉しいです。また、チームに参加したい方も歓迎しています!