経営判断の9割は定量的であるべき理由

経営者という立場は、常にリスクと隣り合わせだ。一つの意思決定が会社全体を左右し、社員やその家族、取引先、顧客にまで影響を及ぼす。だからこそ、日常的な判断の大半は定量的な根拠に基づいて行わなければならない。

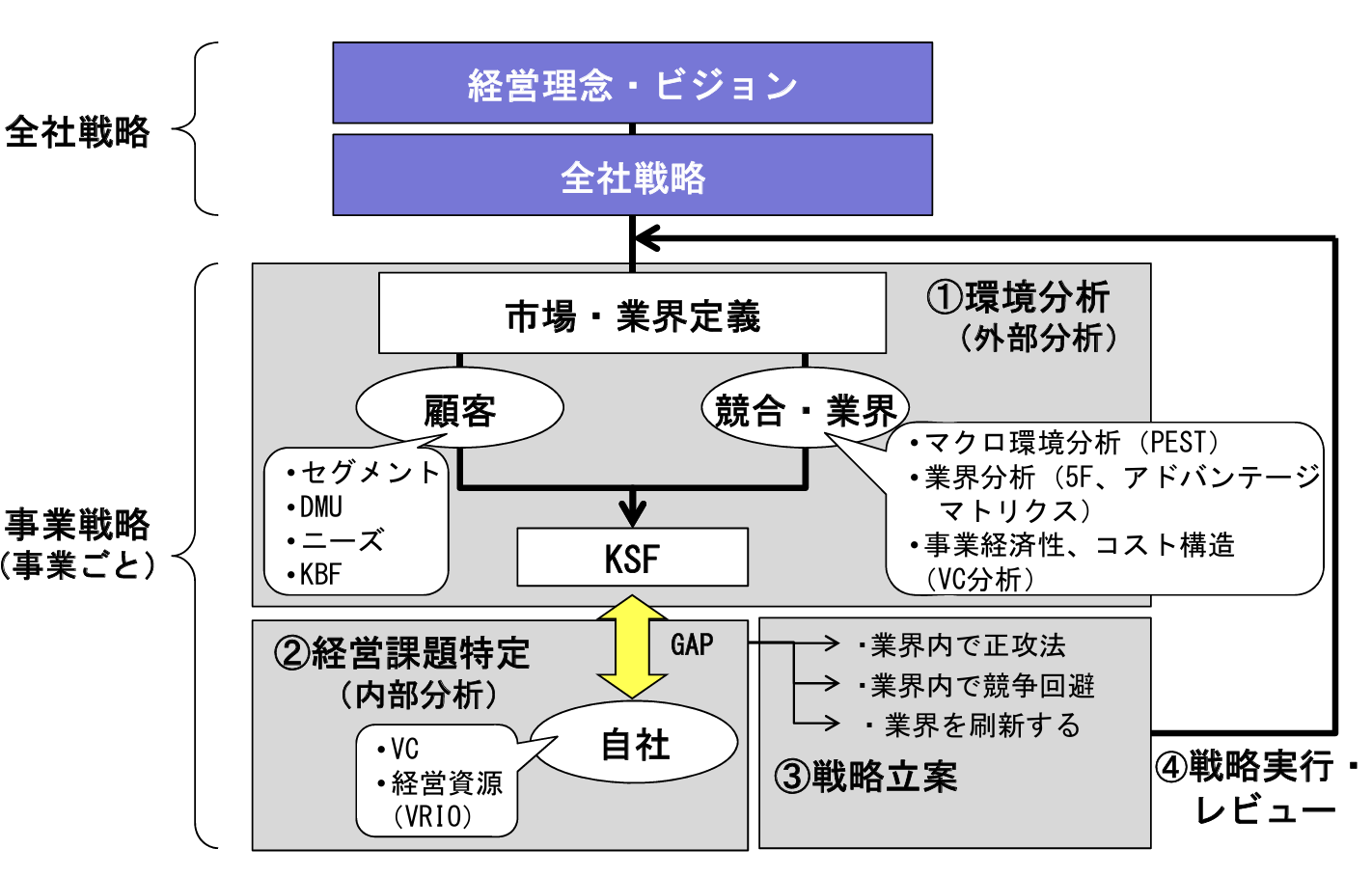

例えば、マーケティング戦略を立案する際には、市場規模やターゲット顧客の属性、競合分析、自社の強みを数値で可視化し、最適な施策を選定する。事業計画を組むときには売上予測や費用構造を精査し、損益分岐点や投資回収期間を明確にする。これらはすべて再現可能な形で記録され、検証され、次の施策に活かされる。

感情や直感だけで意思決定を行った場合、たとえそれが成功しても「なぜ成功したのか」が説明できない。逆に失敗したときには、その原因を特定できず、改善の余地も見出せない。これでは組織として学習することができず、同じ失敗を繰り返すリスクが高まる。そんな状態は誰も望まないし、私自身も絶対に避けたいと思っている。

全社戦略とミッションは「心」で決める

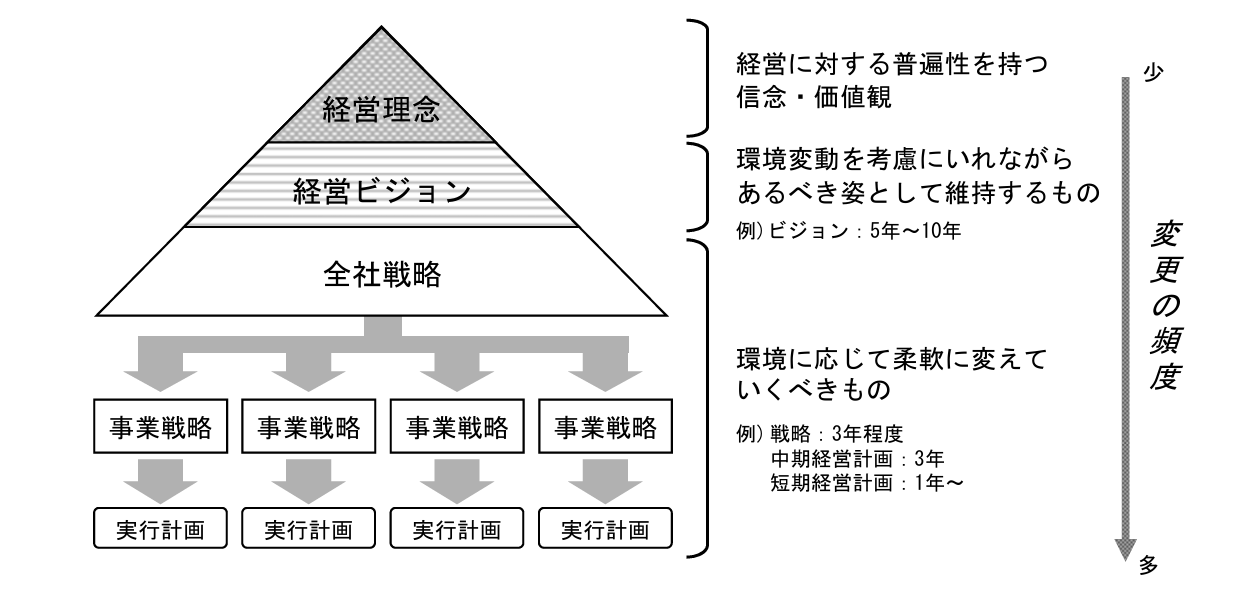

一方で、経営には定量的な判断だけでは割り切れない領域が存在する。それが全社戦略やミッション、ビジョンの策定だ。これらは会社の進むべき方向性を示す羅針盤であり、長期的な成長と持続可能性を支える土台になる。

私がGLOBIS経営大学院で学んだ戦略立案のプロセスでも、最初のステップとして「自分が何を実現したいのか」「どんな社会課題を解決したいのか」という内発的動機を明確にすることが求められた。なぜなら、経営は常に順風満帆ではなく、プランAが失敗すればプランB、C、Dへと軌道修正を繰り返すものだからだ。

失敗したときに立ち上がれるかどうかは、自分の中に「本当にやりたいこと」があるかどうかにかかっている。それがなければ、失敗を言い訳にして諦めてしまう。逆に、自分の実現したい未来が明確であれば、失敗は単なる経験として積み重なり、次の挑戦への糧になる。まさに「七転び八起き」の精神だ。

私がRagate株式会社を創業したとき、そこには「最先端の技術で顧客の課題を解決したい」という強い想いがあった。この想いがあるからこそ、困難な局面でも前を向き続けることができた。だからこそ、中長期に及ぶ重要な決断を下すときは、感情や心を大切にしている。

迷ったときは心に従う

日々の業務の中で、ロジックだけでは答えが出ない場面に直面することがある。データは拮抗していて、どちらの選択肢も合理的に見える。そんなときに最後の決め手となるのが「自分の心」だ。

例えば、新しい技術領域への投資を検討するとき。市場データや競合分析では優劣がつかない。そんなとき、私は「この技術で顧客に本当に価値を届けられるか」「自分たちのチームがワクワクしながら取り組めるか」という問いを自分に投げかける。そして、心が「やりたい」と言うなら、その選択を信じて進む。

もちろん、感情だけで暴走するわけではない。基本的には定量的な判断を徹底し、感情はあくまで最後の一押しとして機能させる。このバランス感覚が、経営者として持つべき重要なスキルだと考えている。

定量と感情のバランスが未来を創る

結局のところ、経営とは定量的な判断と感情的な決断を巧みに使い分けることだ。日常的なオペレーションやマーケティング施策、財務計画は徹底的に数値で管理する。一方で、会社の方向性や新たな挑戦を決めるときには、自分の心に問いかけ、想いを起点にする。

この使い分けができるようになると、失敗を恐れずに挑戦できるようになる。なぜなら、失敗しても「自分が本当にやりたかったこと」に立ち返れば、また立ち上がれるからだ。そして、その経験が次の成功への道を照らしてくれる。

やろうか迷ってどうしようもないとき。データも拮抗していて、答えが見えないとき。そんなときこそ、心に従ってみてほしい。きっとその選択が、未来のあなたを支えてくれるはずだ。