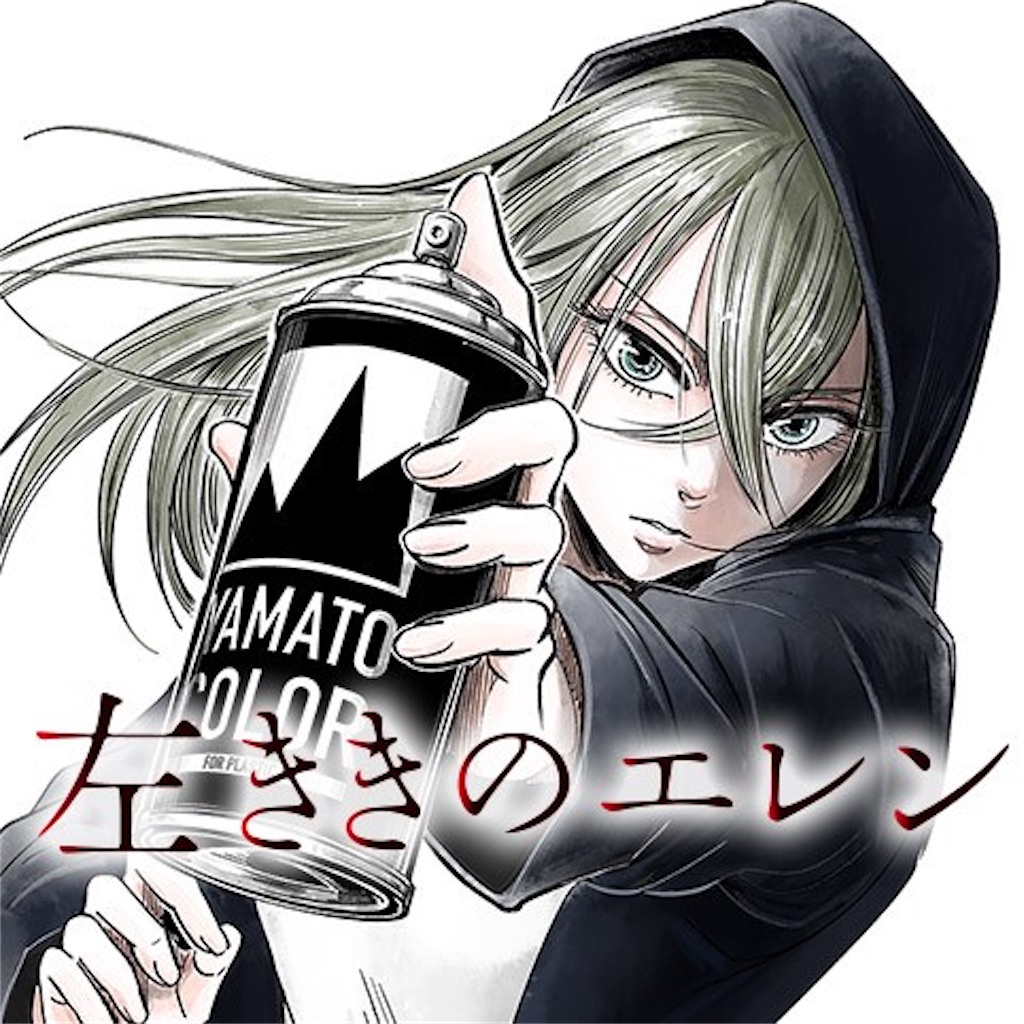

「左利きのエレン」が描く才能の正体

「左利きのエレン」という作品をご存知でしょうか。広告業界を舞台に、才能と努力、そして凡人と天才の間で葛藤する人々を描いた漫画です。この作品が僕にとって特別なのは、単なるサクセスストーリーではなく、才能の本質を深く掘り下げているからです。

作中で繰り返し語られるのは「才能とは、ある一点に異常な集中力を発揮できる能力である」という考え方です。つまり、天才と呼ばれる人たちは、特定の領域に対して驚異的な集中力を持続できる人たちなのだと。これは非常に腑に落ちる考え方でした。

僕自身を振り返ってみても、学生時代にプログラミングを学んでいた時、気づいたら夜が明けていたことが何度もありました。食事も忘れて没頭し、気づいたら丸一日コードを書き続けていた。あれは苦痛ではなく、むしろ心地よい没入感でした。一方で、興味のない分野では同じような集中力は発揮できません。これこそが、集中力の才能の偏りなのだと思います。

人それぞれ異なる集中力の形

重要なのは、集中力の才能は人によって全く異なる形をしているということです。ある人は細部に異常なこだわりを持ち、ミリ単位の調整に何時間も集中できる。別の人は大局を俯瞰することに長けていて、複雑な情報を統合して戦略を描くことに没頭できる。また別の人は、人の感情や関係性を読み解くことに自然と意識が向き、チームの調和を保つことに力を発揮する。

これらはどれも「集中力」という才能の異なる発現形態です。そしてこの多様性こそが、組織にとっての強みになります。全員が同じ方向に集中力を発揮する組織よりも、それぞれが異なる領域で深く集中できる組織の方が、複雑な課題に対応できるからです。

僕らの会社で言えば、技術的な深掘りに没頭できるエンジニア、顧客の課題を引き出すことに集中できるコンサルタント、プロジェクト全体の流れを把握して調整することに力を発揮するマネージャー。それぞれが異なる集中力の才能を持っています。

メンバーの集中力を観察する

最近、マネージャーメンバーと一緒に、各メンバーの集中力の特性について話し合う機会を設けました。具体的には、どんな業務の時に最も没頭しているか、逆にどんな業務の時に疲弊しているかを観察し、整理してみたのです。

すると興味深い発見がいくつもありました。例えば、これまでプロジェクト管理を任せていたあるメンバーは、実は技術的な問題解決に異常な集中力を発揮するタイプでした。顧客折衝やコンサルティングといった対人業務は、彼にとって苦痛だったのです。一方で、技術的な障害が発生した時、彼は目を輝かせて問題に取り組んでいました。

別のメンバーは、コードを書くことよりも、顧客との対話や要件の整理に集中力を発揮していました。技術的な実装は得意でしたが、それ以上に人との対話を通じて課題を明確化していくプロセスに没頭できるタイプでした。彼には、もっと顧客との接点を増やした役割の方が適しているのかもしれません。

適材適所の再定義

こうした観察から見えてきたのは、僕らが考える「適材適所」の定義を見直す必要があるということです。従来、適材適所とはスキルセットと業務内容のマッチングだと考えられてきました。しかし本質的には、その人の集中力が自然と向かう方向と、業務が求める集中の方向が一致しているかどうかが重要なのではないでしょうか。

スキルは訓練で獲得できます。経験も積み重ねることができます。しかし、集中力の方向性を根本的に変えることは難しい。むしろ、その人が自然と集中できる領域で活躍できる環境を整える方が、本人にとっても組織にとっても健全です。

これは決して「できないことはやらなくていい」という話ではありません。業務上必要なスキルは当然習得すべきです。ただし、その人のコア業務、最も時間を割くべき領域は、その人が異常な集中力を発揮できる分野であるべきだということです。

組織としての次のステップ

今、僕らは各メンバーの集中力の特性を整理し、役割の再配置を検討しています。これは単なる組織変更ではなく、一人ひとりがより自分の才能を発揮できる環境を作るための取り組みです。

具体的には、まず各メンバーが「どんな瞬間に最も集中しているか」を本人と一緒に言語化しています。そして、現在の役割と照らし合わせて、ミスマッチがないかを確認します。もし大きなギャップがあれば、段階的に役割を調整していく。もちろん、組織の制約もあるので全てを理想通りにはできませんが、可能な範囲で最適化を図っていきます。

また、採用の場面でもこの視点を取り入れ始めています。スキルや経験だけでなく、その人がどんなことに没頭できるのか、どんな時に目を輝かせるのかを見極めるようにしています。なぜなら、その集中力の方向性こそが、長期的なパフォーマンスを決定づけるからです。

才能を活かせる環境を作る

結局のところ、組織マネジメントの本質は、一人ひとりの才能、つまり集中力の特性を理解し、それが最大限発揮される環境を整えることなのだと思います。全員が同じように働く必要はないし、全員が同じ業務に集中できる必要もない。むしろ、その多様性を認め、活かすことが組織の強さにつながります。

「左利きのエレン」が教えてくれたのは、才能とは特別な人だけが持つ魔法ではなく、誰もが何かしらの形で持っている集中力の偏りだということです。そしてマネージャーの役割は、その偏りを見つけ、適切な場所に配置し、磨いていくことなのだと。

これからも、メンバー一人ひとりの才能の形を観察し続け、より良い適材適所を模索していきたいと思います。もしかしたら、今まで気づかなかった才能が、チームの中に眠っているかもしれません。それを見つけ出し、活かしていくことが、これからの僕らの挑戦です。