LT会の意義と目的

第3回LT会の冒頭では、開発部部長の久保より、新入社員を含む参加者全員に向けて、この取り組みの趣旨について改めて説明がありました。

【益子】最新技術トレンド解説

AWSの進化と開発効率化の未来

.jpg)

益子代表からは、2025年8月のAWSアップデート情報を中心に、止まらない生成AI関連の進化について詳細な解説がありました。特に注目すべきは、Lambda関数デプロイ用のGitHub Actionの正式リリースです。これにより、サーバーレス開発のCI/CDがより身近になり、開発の裾野が広がることが期待されます。

「Lambda URLsなど、小規模なLambda関数のホスティング時には非常に有効ですが、大規模なサーバーレス開発では、AWS CDKやその他IaCを駆使したフレームワークによる保守性の高いインフラ構築が引き続き必要」という現実的な視点は、技術選定における重要な指針となります。

さらに、Lambda レスポンスストリーミングが200MBのペイロードをサポートしたことについて、「これにより画像やPDFファイルなど、多少大きめのバイナリファイルのレスポンスが可能になる」と、その実用性を強調しました。

DocumentDB Serverlessが拓く新たな可能性

7月に一般提供が開始されたDocumentDB Serverlessについても言及があり、「MongoDBという選択肢を一部AWSが取り込んでいく」という展望が示されました。特にIAMによるきめ細やかな権限制御や、AWSならではのマネージド機能を活用したセキュアなデータベース管理が、MongoDBとの差別化要因になるとの見解は、今後のアーキテクチャ設計において重要な視点となります。

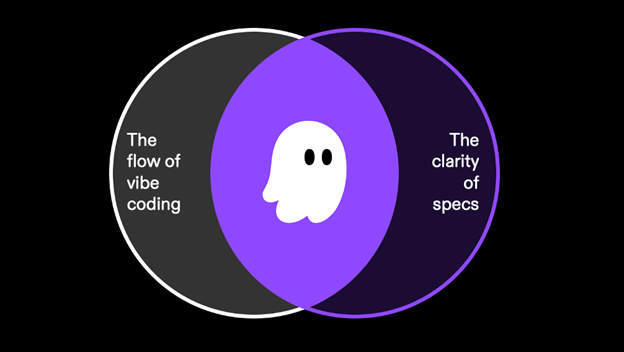

Kiroが示す仕様駆動開発の未来

最も印象的だったのは、仕様駆動開発を実現する先進的なツール「Kiro」についての考察です。「仕様書をAIが作成→レビュー→実装を自動化するアプローチ」という新しい開発パラダイムは、これまでVSCODEとCline、Copilot、MCPを統合して開発効率化に取り組んできた当社の次なるステップを示唆しています。

「新規サービス開発時のIT投資が圧縮され、スタートアップ企業が活躍できる社会の土壌が醸成されている」という益子代表の言葉は、技術進化がもたらすビジネスチャンスの拡大を的確に捉えています。

【星野】Dify入門講座

開発部チームリーダーの星野からは、案件・支援が急増中のDifyについて、全社員向けの入門レクチャーが行われました。「DifyはAIのオーケストレーションツールであり、AWS上でセルフホスティングできる」という特徴は、当社の技術スタックと親和性が高く、今後の主力サービスとなる可能性を秘めています。

ノーコードで様々なAIアプリ開発が可能で、MCPやFireCrawlなどの外部製品とワンクリックで統合できる利便性は、開発効率の大幅な向上をもたらします。「全社員でDify開発のケイパビリティ強化に取り組んでいきたい」という星野の意気込みは、組織全体のスキルセット拡充への強い意志を示しています。

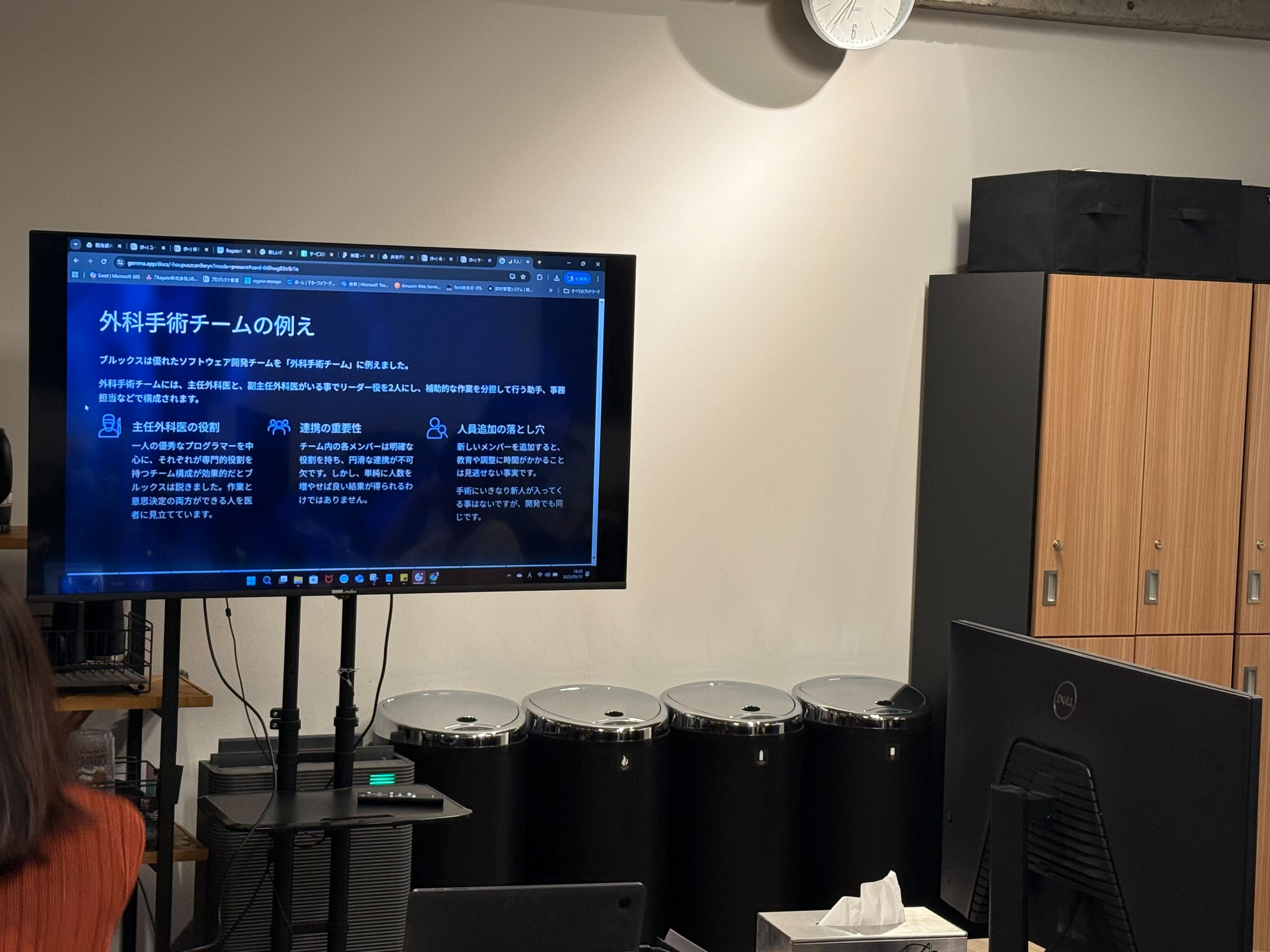

【米山】「人月の神話」からの学び

50年前の教訓が持つ普遍性

開発部の米山からは、1975年に刊行された名著「人月の神話」について、その内容と現代への示唆が共有されました。「9人の女性が1ヶ月で赤ちゃんを産むことはできない」という有名な比喩は、ソフトウェア開発における人月計算の限界を端的に表現しています。

IBMのOS/360開発という歴史的プロジェクトの失敗から学ぶ教訓は、現代においても色褪せることがありません。当初予算の10倍にまで膨れ上がった開発費用と大幅な納期遅延は、規模の見積もりとプロジェクト管理の難しさを物語っています。

「銀の弾丸は存在しない」という真理

米山が特に感銘を受けたという「銀の弾丸は存在しない」という概念は、ソフトウェア開発の本質的な複雑さを表しています。「答えや結果は、地道な遠回りでしか辿り着けない」という認識は、技術革新が進む現代においても変わらない真理です。

オブジェクト指向プログラミングやAIなどの新技術も、それ自体が魔法の解決策になることはなく、継続的な改善と現実的な管理が不可欠であるという指摘は、技術選定における重要な視座を提供しています。

現代では解決された問題と残る課題

興味深いのは、本書で挙げられた問題の中で、現代では既に解決されたものがあるという点です。メモリ管理の自動化、ハードウェア依存性の低減、CI/CDパイプラインによる自動化など、50年の技術進化が解決してきた課題は数多くあります。

しかし、「組織の問題やプログラミングに実体がないことによる根本的な難しさは今でも残っている」という米山の指摘は、技術だけでは解決できない本質的な課題の存在を示唆しています。

【久保】実践的ツール紹介と組織HRM制度説明

Diaブラウザがもたらす情報検索の革新

開発部部長の久保からは、Diaブラウザという革新的なツールについて熱のこもった紹介がありました。「従来の探すという体験を抜本的に覆すようなツール」という評価は、その革新性を端的に表現しています。

GPTのような対話形式での情報検索とGoogle検索をミックスしたような機能により、調べ物、レポーティング、比較などがすべてチャット形式で可能になるという利便性は、業務効率化に大きく貢献しています。WindowsのEdgeブラウザのCopilotとの比較においても、「Diaのほうが精度が良く高速」という実体験に基づく評価は、ツール選定の参考になります。

人事評価制度による成長支援

第9期上半期の節目にあたり、久保部長から当社の人事評価制度について改めて説明がありました。年2回の定期評価、等級・役職・決算賞与・インセンティブから構成される報酬制度、360度評価・情意評価・MBOによる公平性のある評価制度など、透明性の高い制度設計が示されました。

特に印象的だったのは、「各位の等級や評価を上げるために、スキル開発に会社が2人3脚で一緒に頑張ります」という言葉です。会社は評価をするだけの箱ではなく、社員の成長が収益となり、それが報酬に還元される循環を大切にするという理念は、当社の組織文化の根幹を成しています。

まとめ

第3回LT会は、最新技術動向から古典的名著の教訓、実践的なツール活用から組織制度まで、実に多様なテーマが展開される充実した会となりました。

技術の進化は止まることなく、AWSのアップデート、生成AIの発展、新たな開発パラダイムの登場など、常に新しい波が押し寄せています。しかし同時に、「人月の神話」が示すように、50年前から変わらない普遍的な課題も存在します。この新旧の知見を融合させ、実践的に活用していくことこそが、組織の持続的な成長の鍵となります。

自主的な登壇を基本とするLT会の文化は、社員一人ひとりが主体的に学び、共有し、成長する環境を醸成しています。新入社員を含む全社員が、それぞれの視点から知識を共有し、議論を深めることで、組織全体のナレッジ・学びが豊かになっていきます。

次回のLT会でも、新たな発見と学びが共有されることを期待しています。技術と人、そして組織が調和しながら成長していく。そんな理想的な循環を、このLT会という場が実現していると感じています。